10月は「食品ロス削減月間」。

日本では、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品が、年間およそ464万トンにもなります。

これは、私たち一人ひとりが毎日おにぎり1個分を捨てている計算です。

そんな現実に、少しでも前向きに関心をもってほしい。そんな想いから、環境省、消費者庁、農林水産省の3省庁が連携し、10月5日(日)に埼玉・越谷レイクタウンにて「“MOTTAINAI®”をはじめようフェス」が開催されました。

この記事では、筆者も実際に参加した「“MOTTAINAI®”をはじめようフェス」の様子をレポートします。

未来を変えるキーワードは「もったいない」から

10月の「食品ロス削減月間」に合わせて、環境省、消費者庁、農林水産省の3省庁が連携し、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンで開催された「“MOTTAINAI®”をはじめようフェス」。家庭・企業・行政が一体となって“もったいない”の輪を広げ、持続可能な社会をつくるためのアクションを共有しました。

本イベントは、食品ロス削減をテーマにしただけでなく、環境省が推進する国民運動「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らし)」とも連動。食という日常の入り口から、脱炭素×循環型社会への行動変容を促す試みでもあります。

官民連携で描く「循環する社会」へのビジョン

冒頭のオープニングセッションでは、3省庁の室長が登壇。それぞれの立場から政策や実践事例を紹介し、「一人の意識変化が、社会の仕組みを変える」ことを強調しました。

「環境省としての外食でも、食べ残った分は、持ち帰りを推奨するなど、フードロスを普段から意識しています。自治体や企業とも連携をしながら“もったいない”の意識をみんなで高めていけるような取り組みを考えています」(環境省デコ活応援隊長 清水延彦氏)

「今回、2つ覚えて帰ってほしいことがあります。1つは、賞味期限はあくまでもおいしく食べられる目安であるということ、もう1つは手前どりを心がけてほしいこと。この2つだけでも、1人1人が心がけてくださることで、結果的に食品ロスにもつながっていきます」(消費者庁 消費者教育推進課 食品ロス削減推進室長 田中誠氏)

「世界中で食品ロスに対する取り組みを行っていますが、ロスを半分削減まで達成できたのは日本だけです。消費者の意識や企業の取り組みがこういった結果につながっているのかなと思いますし、まだまだ課題もある中で同じ方向を向いていけたらと思います」(農林水産省 新事業・食品産業部 食品ロス・リサイクル対策室 室長 鈴木学氏)

家庭・企業・地域を“線”で結ぶこと――それが今回のイベントの根底にあるメッセージです。食品ロスを減らすことは、単に資源の節約ではなく、生産・流通・消費をつなぐ循環型の経済をつくる行為であることが示されました。

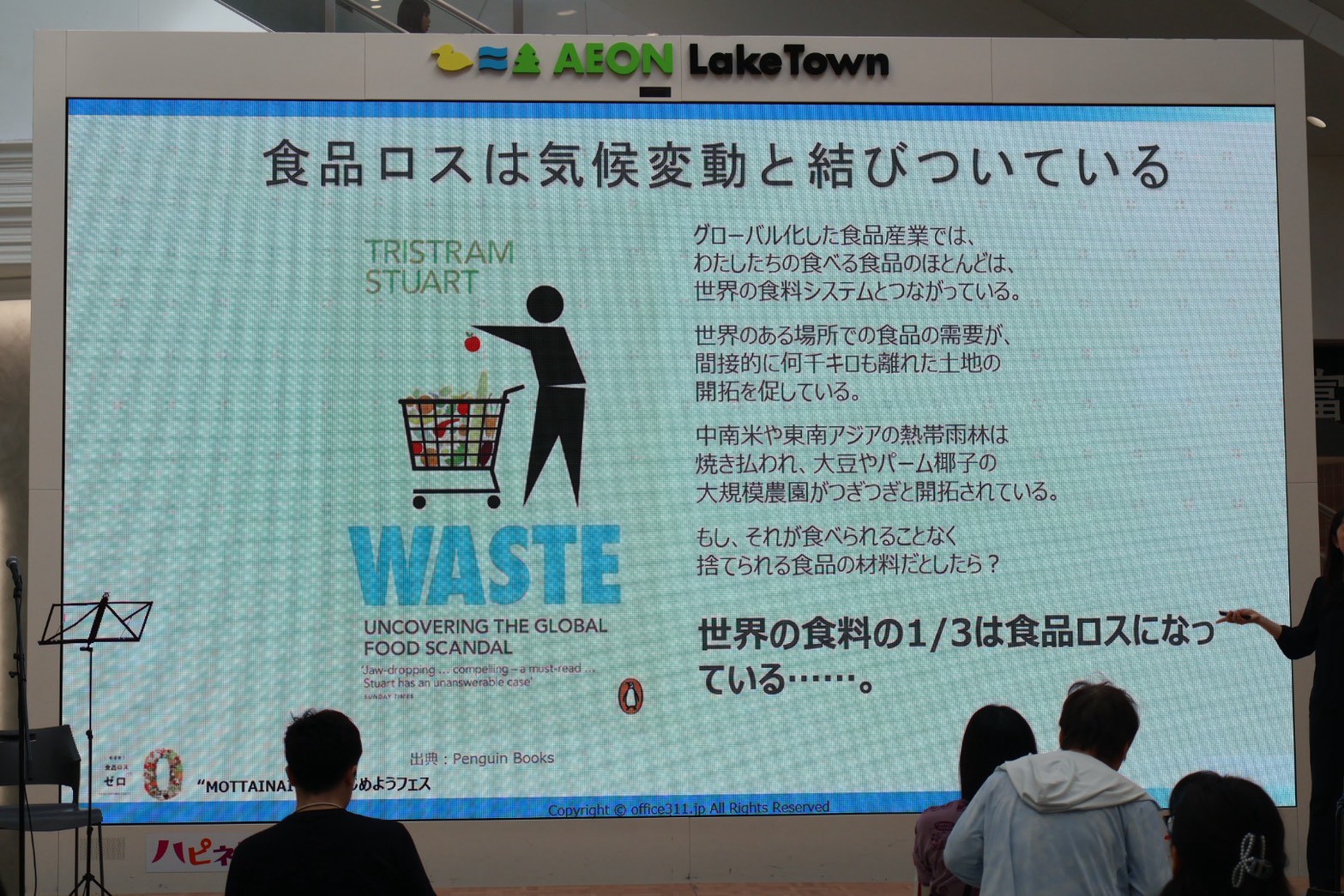

「食品ロス」を気候課題として捉える視点

続くキーノートでは、食品ロス問題の第一人者である井出留美氏(株式会社office3.11 代表)が登壇。

「年間約464万トンの食品が、まだ食べられるのに捨てられている」という事実に、多くの来場者が驚きの表情を見せていました。

井出氏はさらに、食品ロスが気候変動と密接に関わることを解説。「捨てる」という行為の裏には、農業・輸送・加工などで排出されるCO₂があり、それを減らすことは、実は脱炭素行動の一環でもあると語りました。

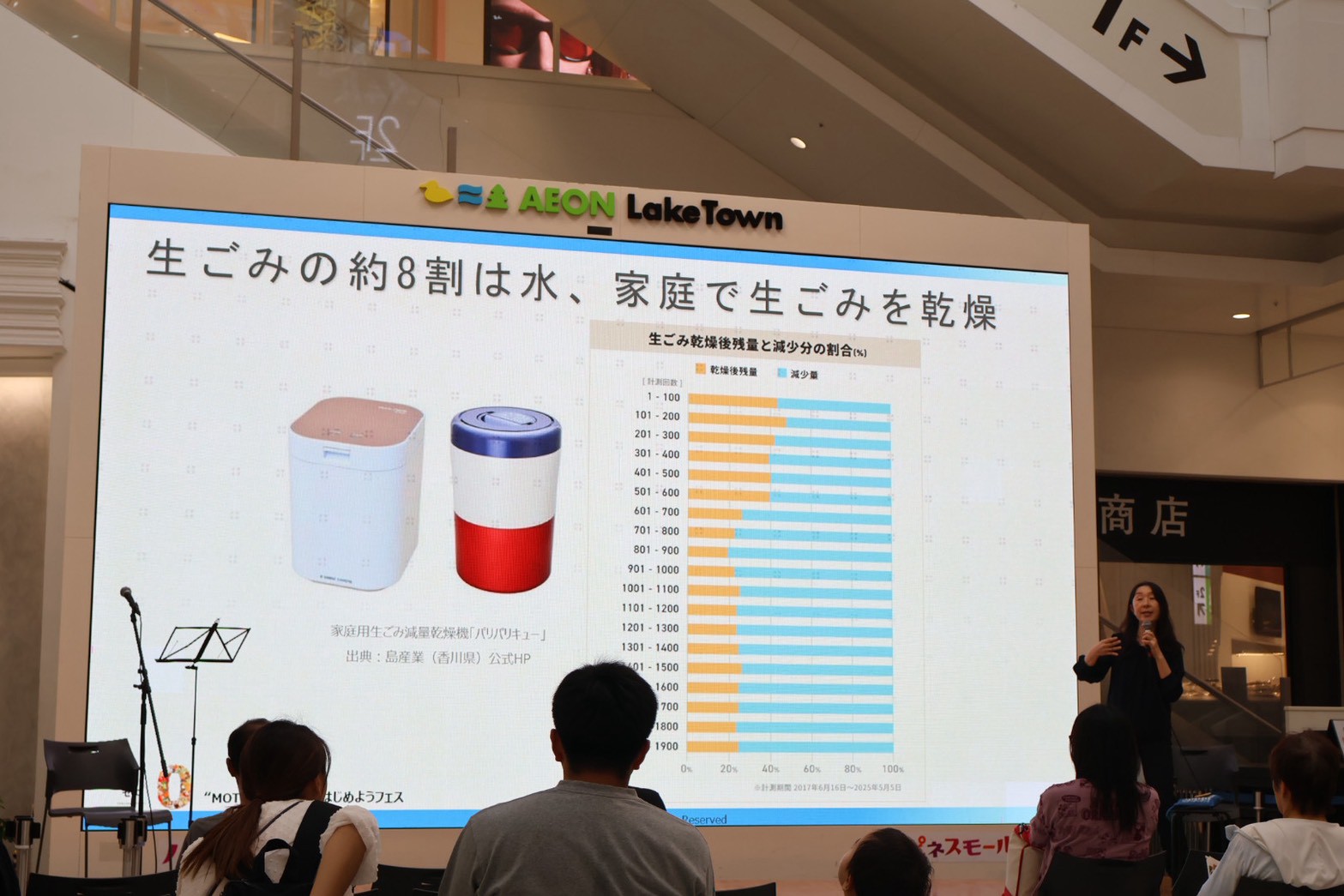

先日、CE.Tでも紹介した「パリパリキュー」など、個人が家庭でできる取り組みの紹介も行われていました。

3組よるトークセッション

トークセッションでは、井出氏、ぐっち夫婦、ロバート馬場裕之氏の3組が登壇。それぞれの家庭の台所から、無理なくできる食品ロス削減の工夫について、楽しい雰囲気の中、会話が繰り広げられました。

井出氏は、「食品ロスの60%は家庭から出ています。食べきることは気持ち的にも気分がいいですし、本来廃棄するような野菜の皮からも出汁がとれたりと、考えるのも楽しいです」と語り、実際のレシピとともに紹介しました。

馬場氏は、冷凍していた野菜の茎を活かした一品を披露。「料理をし終わった後に捨てる部分がほとんどないと達成感があって嬉しいですよね。僕は余った部分や卵の殻などはプランターに入れています。みなさんも楽しみながら、ゲーム感覚で食品ロス削減に取り組んでください!」と参加者に呼びかけました。

一方、ぐっち夫婦は「最近はSNSのコメントでも食品ロスに関する反応が増えていると感じます。関心が高まっている今こそ、無理せず楽しく取り組むことが大事。お子さんも巻き込みながら、まずは、きのこの冷凍保存から始めてみてはいかがでしょうか」と提案しました。

企業が示す「おいしい循環」のかたち

11時半からのテーマ別セッションでは、業界横断の取組が紹介されました。農業・食品メーカー・外食・支援団体など、立場の異なるプレイヤーが「どうすれば食の循環を実現できるか」を具体的な事例で共有。

たとえば、イオンアグリ創造×アミュードは、規格外トマトを「ぶっかけ麺ソース」や「ビーツドレッシング」に再生。会場では、実際の商品を使った試食も提供され、「おいしい!」といった声が多くあがっていました。

ほかにも、イオントップバリュ×ニチレイ×ハウス食品による共同企画では、冷凍・小分け・リメイクといった、家庭の中でできる“食品ロスを減らす循環”をクイズ形式で紹介。来場者は「これならできそう!」と身近な工夫を学んでいました。

さらに、全国フードバンク推進協議会×イオン×みんなのこしガーヤ号によるコーナーでは、フードバンクを通じた「おいしい支援」を体験型で紹介。実際の仕組みや寄付の流れを知ることで、「食べものをつなぐ」活動の大切さを感じる内容となっていました。

ラストを飾ったワタミ×mottECO×デニーズ×TABETEのセッションでは、持ち帰り容器やアプリを活用した削減の仕組みを発表。「おいしいを、無駄にしないための仕組みづくり」という言葉が印象的でした。

データとユーモアで伝える「行動変容」

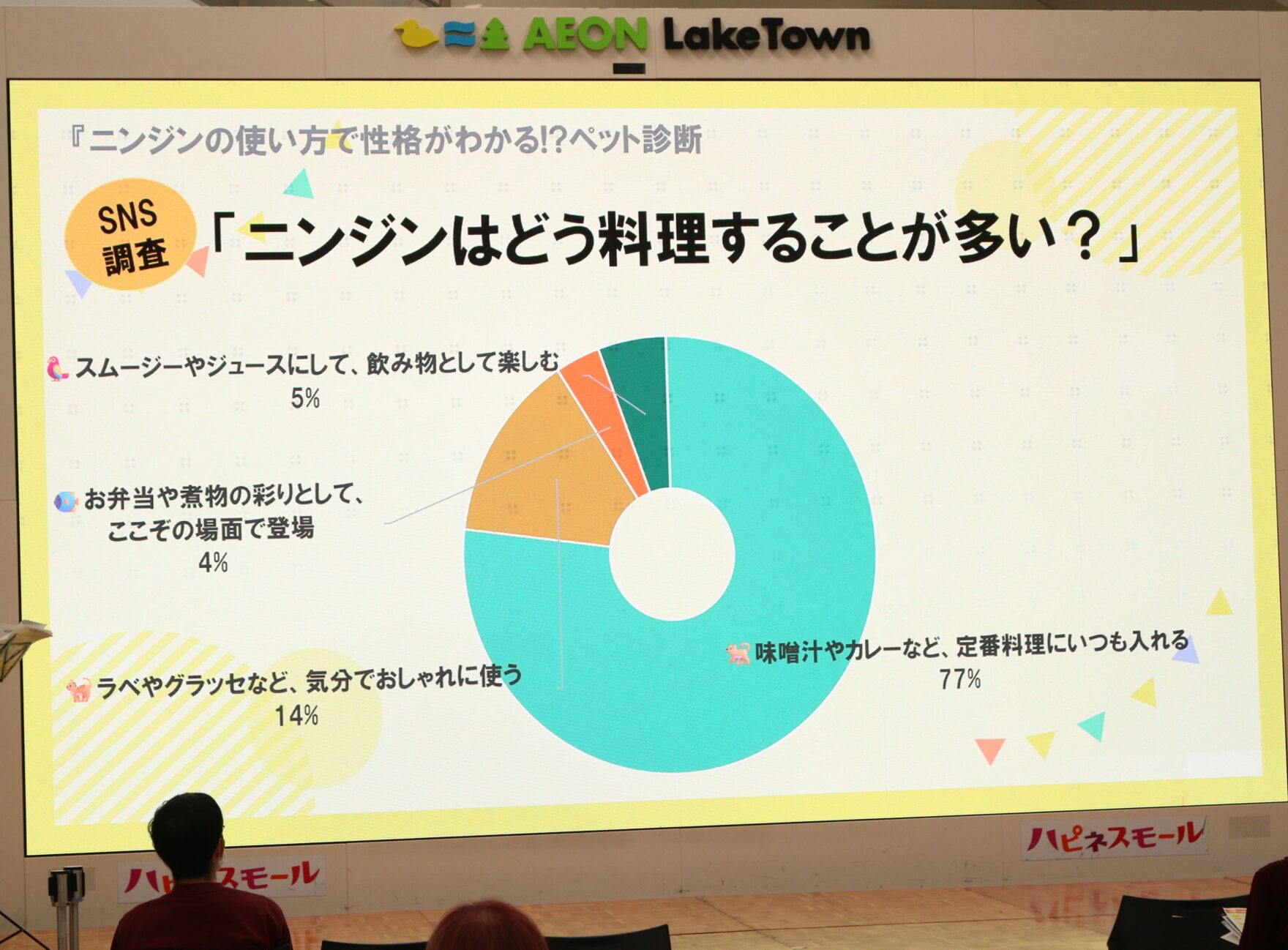

午後にはSNS連動企画の結果発表が行われ、事前アンケートから見えてきた食材の使いきり方をランキング形式で紹介。「ニンジンの使い方で性格がわかる!?」というユーモラスな企画も加わり、来場者が笑顔で参加していました。

データの裏にある人の行動心理を可視化することで、食品ロス削減をもっと身近に、ポジティブに感じてもらう工夫が印象的でした。数字よりも「共感」を重視する伝え方が、行動変容への新しいアプローチとして機能していました。

「たべきり宣言」でつながる参加の輪

イベントの締めくくりは「わたしのたべきり宣言」。用意された宣言ボードに、「残りものをシェア」「冷凍保存で使いきる」などのシールを貼りながら、来場者が“自分にできる一歩”を形にしていきました。ひとりひとりの小さな行動が、社会全体の意識を動かす。そんなメッセージを来場者も楽しそうに受け止めており、次世代への循環を象徴するシーンとなりました。

参考:デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動) | 環境省

▶CE.Tでは、これまでもサーキュラーエコノミーに関するイベントレポート記事を紹介しています。よろしければ、下記の記事もあわせてご覧ください。