2025年4月8日、サーキュラーエコノミードット東京ではオンラインセミナー「【ドイツ】ドナウ河畔中世の街のサーキュラーエコノミー〜行政主催・3日間の廃棄物処理施設ツアーで見えたこと」を開催しました。このセミナーでは、ドイツ・バイエルン州レーゲンスブルク在住のフリーランスライター、奥地維也氏をゲストに迎え、同市で行われた廃棄物施設視察ツアーの体験や、ドイツのごみ分別事情について詳しく解説していただきました。

ドナウ河畔中世の街レーゲンスブルク

セミナーの冒頭で、奥地氏はまずレーゲンスブルクという街について紹介しました。レーゲンスブルクはミュンヘンから電車で1時間半ほどの距離にある人口約18万人の地方都市です。BMWやシーメンスなどの大手企業の拠点があり、複数の大学を有する学園都市でもあります。また、旧市街が世界遺産に登録されており、ドイツ国内でも人気の観光地となっています。

奥地氏によると、レーゲンスブルクは財政的に余裕のある自治体で、政治的にもリベラルな傾向があるとのことです。

ドイツのごみ分別事情

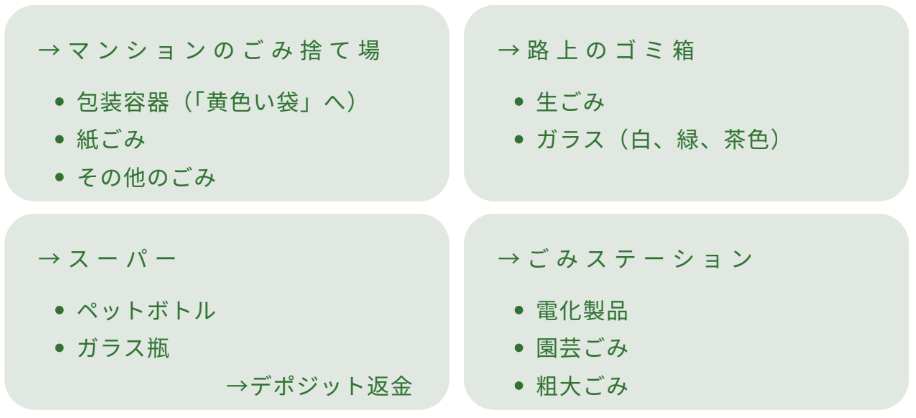

ドイツでは、マンションのごみ捨て場、路上のごみ箱、スーパー、ごみステーションなど、場所ごとに異なる分別方法が採用されています。特徴的なのは「黄色い袋(Gelber Sack)」と呼ばれる包装容器用のごみ袋で、材質を問わず包装に使用されたものすべてを入れるシステムです。

また、生ごみの分別回収も進んでおり、専用のコンテナ「Bioボックス」が街中に高密度で設置されています。家庭から出る野菜くずや果物の皮、コーヒーフィルター、卵の殻といった生ごみを入れます。

ドイツでは、日本と同様にごみの分別方法についての情報は各自治体(市や区)から提供されます。具体的には、自治体のウェブサイトを通じて情報を得ることができますが、特徴的なのは外国人向けに英語やその他の多くの言語で情報を提供している点です。移民の多いドイツならではです。

廃棄物施設視察ツアー報告

奥地氏が参加した視察ツアーは、レーゲンスブルク市の環境課が主催し、VHS(フォルクスホッホシューレ、いわゆる「市民大学」)を通じて申し込みを受け付けていました。3日間にわたり、以下の3つの施設を訪問しました。このツアーは市民を対象に無料で開催され、各回10〜40人ほどの幅広い世代の参加がありました。

1. バイオガス発電施設(ブリューメル社)

最初に訪れたのは、生ごみからメタンガスを生成し、電気と液肥・肥料を作り出すバイオガス発電施設でした。ここでは、路上のバイオボックスで回収された生ごみが処理されています。施設見学では、実際に持ち込まれたごみを間近で見ることができ、匂いも体験できたそうです。ただし、プラスチックの混入が問題となっており、生ごみを捨てる際にプラスチック袋を使用してしまう人が多いことが課題として挙げられました。

2. 古紙選別施設(ツェルナー社)

2回目の訪問先は古紙選別施設でした。ここでは、家庭や産業から出た紙ごみが光学センサーを使って選別され、圧縮されて製紙工場へ出荷されます。この施設では、市の担当者から「大量消費を前提とする社会の意識が変わらなければならない」という指摘があり、リサイクルだけでなく、ごみの発生抑制の重要性が強調されました。

3. ごみ焼却施設(シュヴァンドルフ廃棄物利用組合)

最後に訪れたのは、17の隣接する自治体が加盟するシュヴァンドルフ廃棄物利用組合が運営するごみ焼却施設でした。ここでは、その他のごみや粗大ごみが焼却され、エネルギー(蒸気・電気・暖房システム)として利用されています。特筆すべきは、この施設がカバーする範囲が岩手県ほどの広さに及ぶことです。また、ごみの輸送に鉄道網を活用している点も興味深い特徴です。ドイツでは発電設備を有するごみ処理施設の割合が90%に達するのに対し、日本では38%(2021年時点)にとどまっているそうです。

イベントを通して

ドイツの廃棄物処理システムの先進性と課題が浮き彫りになりました。同時に、ごみに関する問題に対する市民の意識向上や実際の施設見学の重要性も再認識されました。奥地氏も視察ツアーを通じて「自分の目で見て初めてわかった」体験を中心に参加者伝える場面が多くありました。

また、市の担当者が「大量消費を前提とする社会の意識が変わらなければならない」と強調していたのが印象的と振り返り、「リサイクルも大切ですが、そもそもごみを出さない社会を目指す必要がある」という指摘を述べていました。日本においても、こうした取り組みを参考にしながら、より効果的な環境教育や資源循環システムの構築が求められているといえるでしょう。