閉幕が近く激混みの大阪・関西万博。楽しめるか不安な方も多いかもしれませんが、今は比較的空いている西側がオススメ!海外パビリオンも魅力的ですが、万博のテーマである循環型の社会や次世代エネルギーについて学べ、近未来が体験できるのも万博の醍醐味です。

「ガンダーラ」といわれる西の果てにこそ万博の楽しみが詰まっている!

万博ファンからは、東側ゲートからあまりに遠いため、「ガンダーラ」と呼ばれる、西ゲートのその更に先の西側の海沿いの「フューチャーライフゾーン」エリア。

大阪・関西万博には、4月のメディア公開日から通い、ほぼ全パビリオンを制覇した万博マニアの筆者も東ゲート住民だったので、なかなか来る機会がありませんでした。

後半になってようやく、足を伸ばしたのですが、なぜもっと早くこなかったのかと後悔するほど、環境やエネルギー課題に関する学びが多く、パビリオンも充実しています。

次世代エネルギーやSDGs関連の施設が充実の西側

「未来の都市」を中心に「フィーチャーライフヴィレッジ」、「サスティナドーム」、空飛ぶクルマの離着陸場の「EXPO Vertiport」、屋外型の会場である「EXPO アリーナ」などがあります。

「フィーチャーライフヴィレッジ」は予約なしで、ほぼ並ぶことなく、いつでも入れる穴場エリア。入れ替えの展示で、これまで触れる隕石や月面探索体験など、大型パビリオンに引けをとらない展示もありました。閉幕まで次世代エネルギーやSDGs関連の展示が開催されているのでぜひ立ち寄ってみてください。

「サスティナドーム」も予約なしで入れる施設です。「ジュニアSDGsキャンプ」という子ども向けのSDGsや脱炭素などのESD(持続可能な開発のための教育)のプログラムが充実。CO2を固定したコンクリートを使用した「重すぎるスタンプ台」があるのもこちらです。ドーム自体も同じコンクリートを使い、環境配慮型の建造物となっています。

また、西側エリアが「ガンダーラ」と呼ばれる由縁の海沿いの団体休憩所も海風が気持ちよく、オススメです!

絶対外せないオススメは「未来都市」!当日並べます!

そして、国内の民間パビリオンを制覇した筆者が、絶対に外せないパビリオンとしてオススメするのが「未来の都市」です。

国内パビリオンの多くは予約制で、抽選に外れた場合は、当日予約が取れない場合は入ることができません。閉幕近くの駆け込み需要で、当日予約も難しい中、「未来の都市」は並べば入ることのできる貴重なパビリオンの一つです。

列も45分から1時間ほどで他の海外パビリオンに比べれば進みは早いです。入場規制をしていることはありますが、朝イチか夜であれば、ほぼ確実に並ぶことができます。

しかも!様々な企業が共同出展し、未来のエネルギーや技術が学べる、最も万博らしいパビリオンの一つといえます。

「未来の都市」はどんなパビリオン?

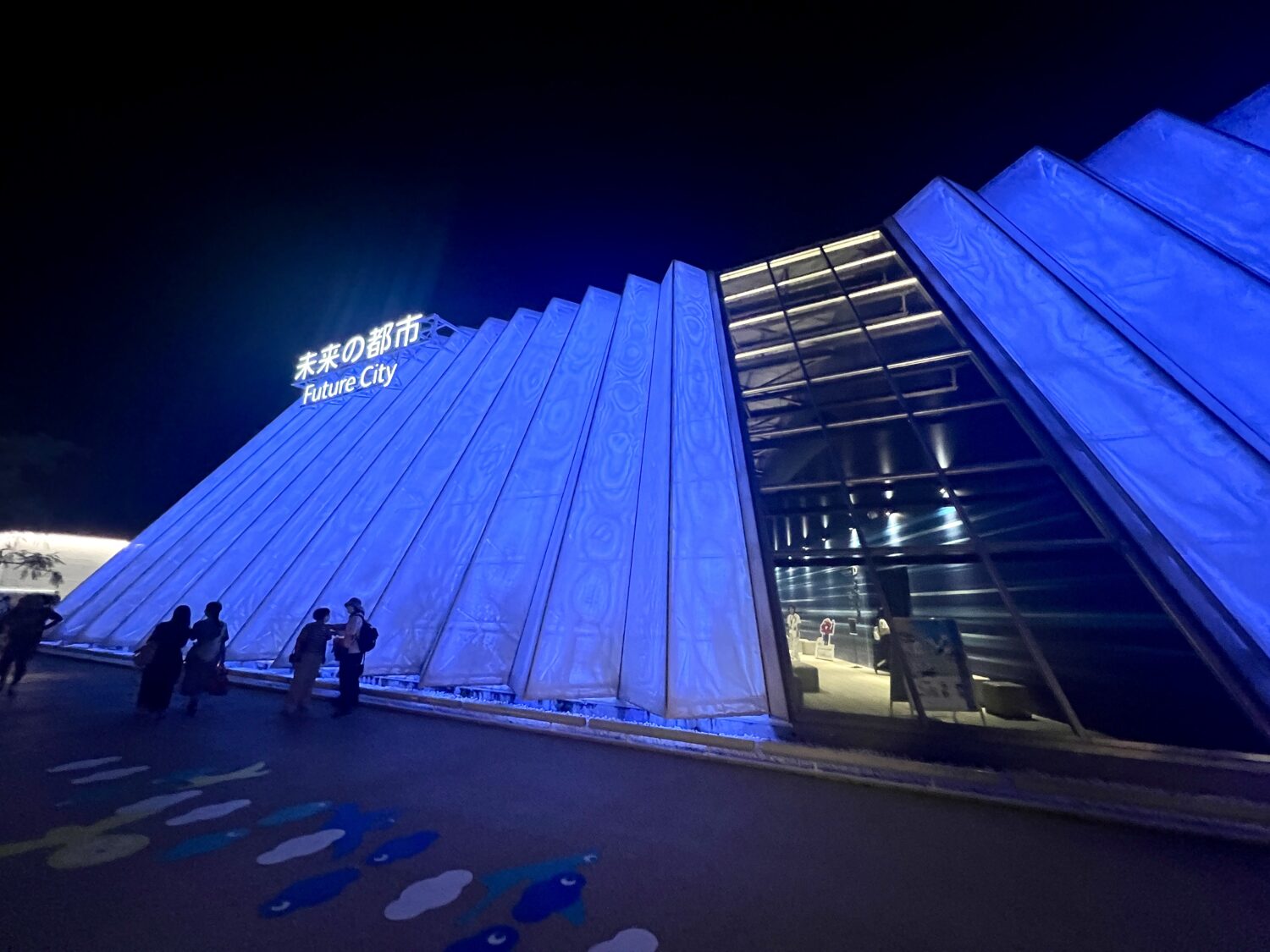

外観は、海に面した場所に立つ白い幕のパビリオンで、長さ約150mと万博の中でも最大規模のパビリオンです。

外装膜には「酸化チタン光触媒PVC(ポリ塩化ビニール)メッシュ膜」を採用し、 白い色で2枚重ねは世界初とのこと。さらに、ミストが幻想的な雰囲気を演出します。

脱酸素の試み

また、「未来の都市」周辺の舗装やベンチ、屋内のコリドールの床版ブロック、ベンチには地球温暖化防止に役立つ材料でCO₂を吸収・固定する特性を持つ「CPコンクリート」が使用されています。

内容が充実過ぎる!半日楽しめるパビリオン

館内では、博覧会協会と12者の企業・団体が共創した「15アトラクションによる未来体験」ができます。それぞれの展示で、地球課題を解決する未来「 Society5.0(ソサイティ5.0)」が体験でき、知的好奇心をくすぐる、大人も子どもも楽しめる展示です。

ともかく、15ものアトラクションに加え、予約制のシアターもあるので、全てじっくり体験するとなると2、3時間かかるので、「未来の都市」だけで、半日楽しめてしまう充実ぶりです。なので、時間に余裕を持って訪れることをオススメします。

一度では全て体験できないので、リピーターも多い「未来の都市」。特にオススメの見どころをいくつかピックアップしてご紹介します。

2035年の未来が体験できる「Mirai Theater」

まず、オススメなのが「未来の都市」の目玉アトラクションでもある、「日立製作所」と「KDDI」による「Mirai Theater」。「未来の都市」は基本予約なしで入れますが、シアターの入場には予約が必要です。

確実に入りたい方は当日予約をオススメしますが、シアター入場も当日並んで入れる枠はあるようです。入場の時にシアターの有無を選ぶことができますが、できれば、参加したいアトラクションです。

参加型のシアターで未来の技術を楽しく学ぶ!

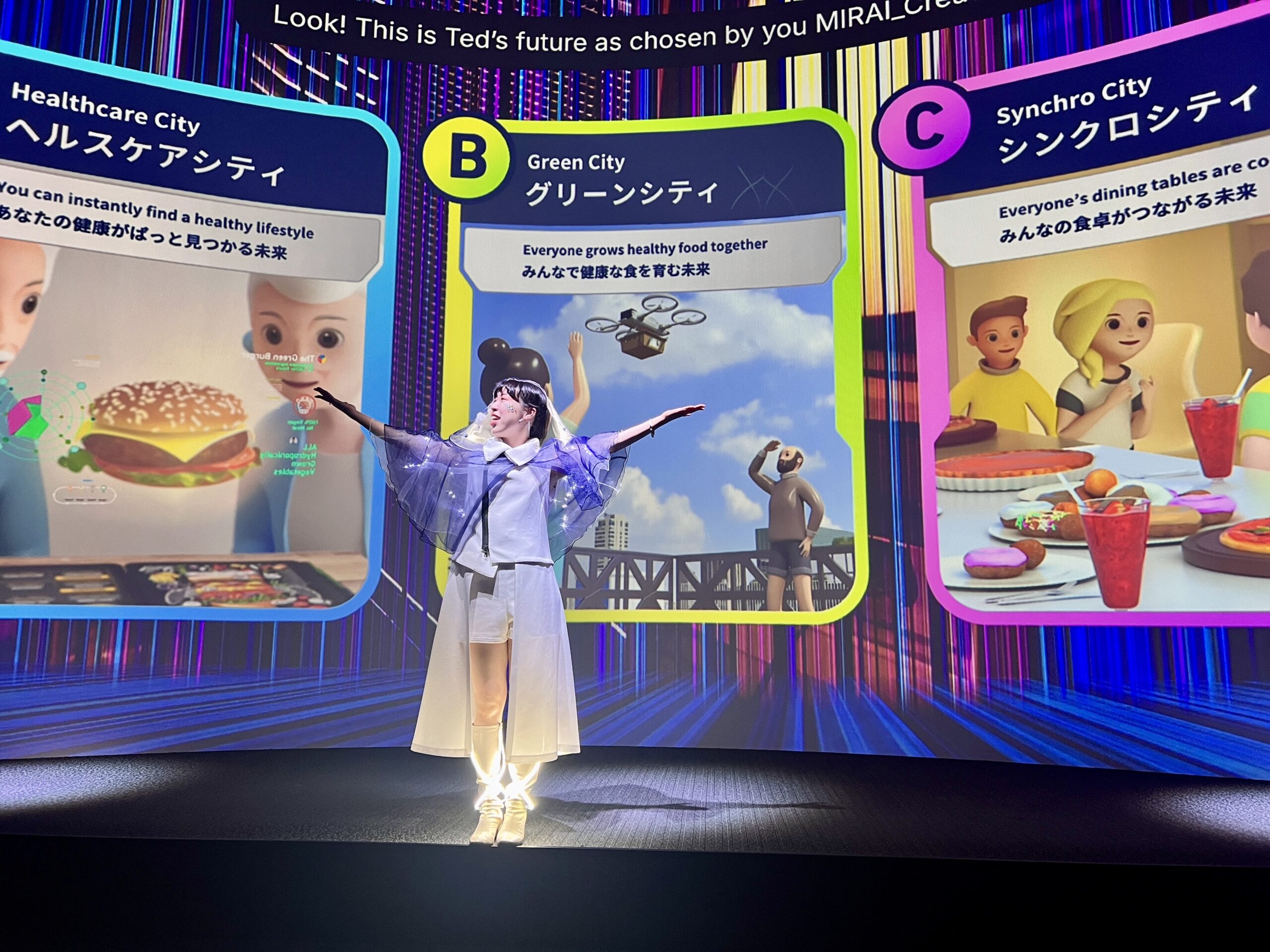

まずは、自分のスマートフォンなどで専用サイトにアクセスし、未来の選択に参加します。ない方はディバイスの貸し出しもあります。

参加型シアターで、ナビゲーターの指示の元、未来から来た子どもの問題を聞き、参加者が選んだ回答から未来が決まります。

SFのファンタジーな世界観を楽しみながらも、2035年という遠すぎない未来ということで、現実になるかもしれないという想像力をかき立てる体験でした。未来は他人事ではなく、今の私たちがどう行動するかで変わっていくということを考えさせられました。

子どもにも分かりやすい内容で、ぜひ、これからの未来を築く若い世代に参加して欲しいアトラクションだと感じました。

3つの循環型のエネルギーをダンスパフォーマンスで学ぶ!

次に注目したのが、装置自ら判断し、必要な時に持続可能な資源・エネルギーを届けることができる未来社会を目指す「日本特殊陶業」の「自律可搬型循環技術」。

展示では以下の三つの技術が紹介されています。

- SOEC:水(H2O)を電気分解して水素(H2)を取り出す装置。

- メタネーション:水素(H2)と二酸化炭素(CO2)からメタン(CH4)を生成する装置。

- SOFC:メタン(CH4)と酸素(O2)を化学反応させ、電気と水(H2O)を作り出す装置。

新技術で難しいテーマではありますが、ナビゲーターが華麗なダンスと演出で、水と空気の循環「CyclusNiterrium(サイクラスニテリウム)」を紹介する、とても魅力的な展示でした。(10時から20分おきの公演)。

水素で動く未来のモビリティの実物大展示

川崎重工業の未来のモビリティ展示で多くの人の興味を引いていたのが、こちらのまるで馬のようなロボティクスの「CORLEO」。

後方に150ccの発電用水素エンジンを搭載し、発電された電気を利用し、岩場など多様な地形に対応する4脚の悪路走行性能が可能。災害や工事、物流の現場など様々な場所で活躍も期待できるとのこと。

さらに、操る楽しみもありながら、マシンが常にライダーの動きを感知し、人馬一体の安心感を実現するというではありませんか!

ちなみに、筆者は免許だけのペーパードライバーで、運転には全く自信がないのですが、学生時代は馬術部で馬には乗れるという特技があります。

馬で山々を駆け巡る、あの感動をもっと気軽に味わえるのであれば、乗ってみたい!そんなワクワクに出会えるのが万博の醍醐味であると感じられる展示でした。

とはいえ、現行の四足歩行のロボットが1000万円以上とのことなので、レジャーとして楽しむことができるのはもう少し先かもしれません。

まるでSF!未来公共交通システム

もう一つ、川崎重工業から興味深い展示が、2050年のコンセプトモデルとして披露されている未来の公共交通システム「ALICE SYSTEM」です。

来場者は、実物大の「ALICE Rail」に乗車し、AI制御による乗り換えシミュレーションを体験できます。(筆者が訪れた時間は見学だけでした)。

「ALICE Rail」は、モーターサイクル用水素エンジンを活用した発電機「O'CUVOID」を動力源として搭載することを想定。乾電池のように電力量に応じて連結することも可能なため、モビリティ用だけでなく自家用発電まで様々な用途に対応するとのことです。

未来の循環型社会が体験できる世界樹

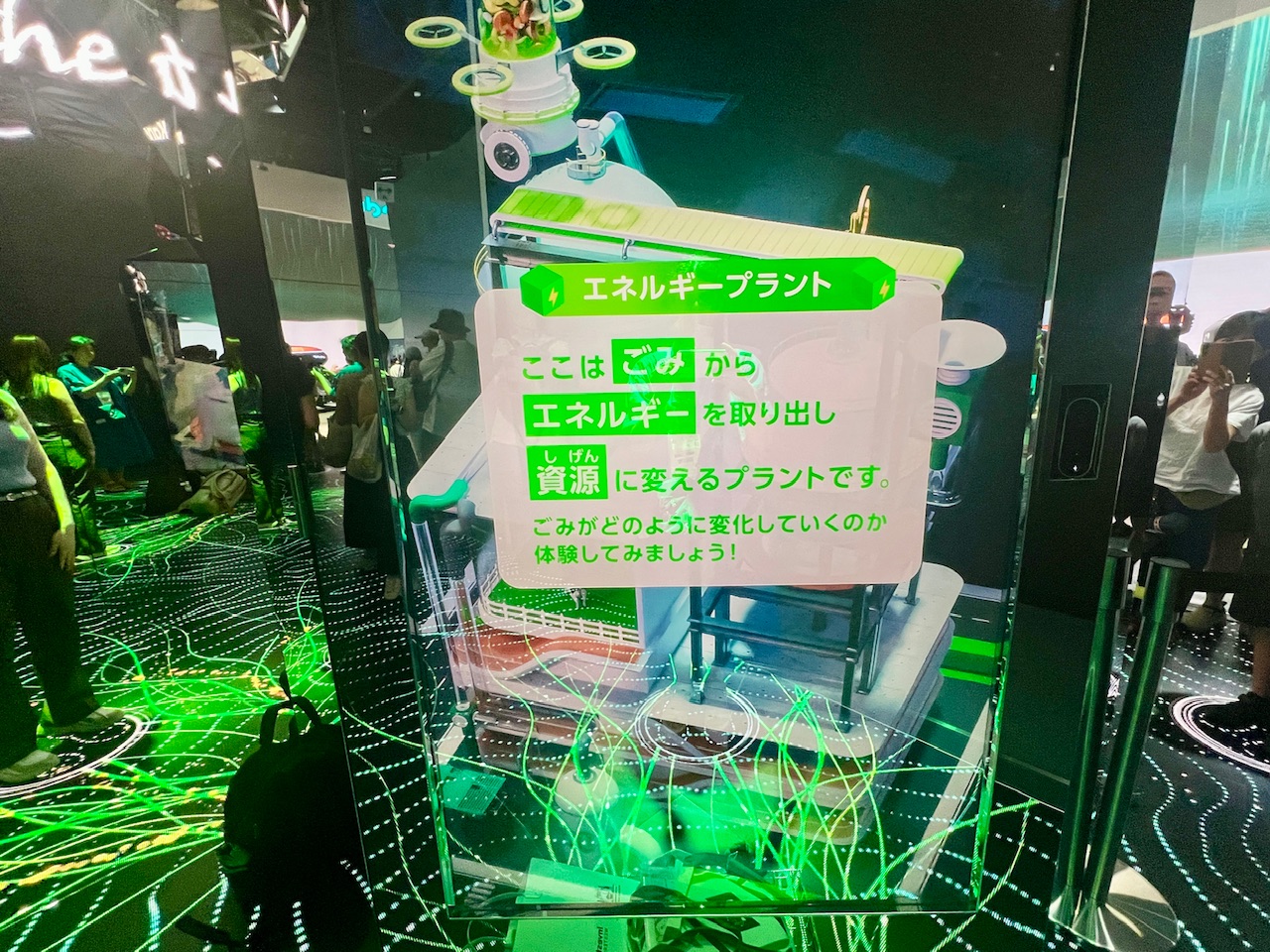

体験型の展示も多いのが「未来の都市」です。カナデビア社による「世界樹の幹」には、4つのミラーサイネージによる体験装置(E-motion device)が設置されます。

来場者は、この体験装置を通じ、AIやネット接続された機器であるIoTと資源循環・脱炭素技術が融合したSociety 5.0の社会を体を動かして体験することができます。

ゲーム感覚で生ゴミから作るエネルギーについて学ぶことができるので、お子さんと一緒に親子で楽しめるアトラクションです。

会場に来れない方にはバーチャル「未来の都市」も!

「未来の都市」には、まだまだ、たくさんの展示がありますので、大阪・関西万博に来る際にはぜひ、訪れてみてください。

また、エネルギーや地球環境問題の解決のため、技術開発を支援する政府の機関のNEDOの次世代エネルギー技術に触れることのできるイベントや展示は万博全体で体験することができます。

さらに、来場が難しい方には、バーチャル「未来の都市」やバーチャル「万博」もあるのでサイトをのぞいてみてくださいね。

>>>「NEDO」 のイベントについてはこちらから

>>>バーチャル「未来の都市」についてはこちらから

>>>バーチャル「万博」についてはこちらから

取材・Rina Ota