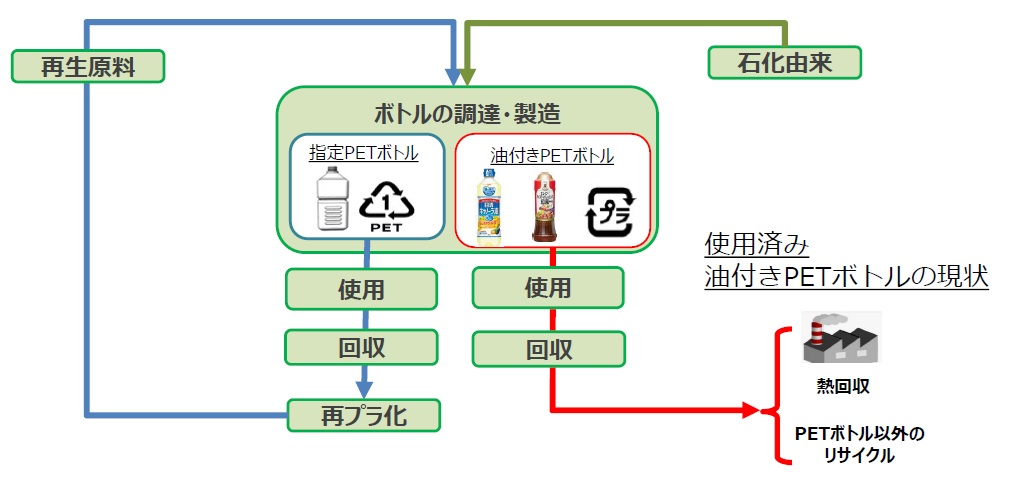

家庭から排出される食用油やドレッシングなどの“油が付着した使用済みPETボトル”。これまでは、その多くがサーマルリサイクル(※1)に回されてきました。その背景には、油汚れがリサイクル工程で残ることで、再生樹脂の外観品質などに影響が出るという課題があります。

※1…回収された廃プラスチックを燃焼させて、その燃焼によって発生する熱を有効利用すること

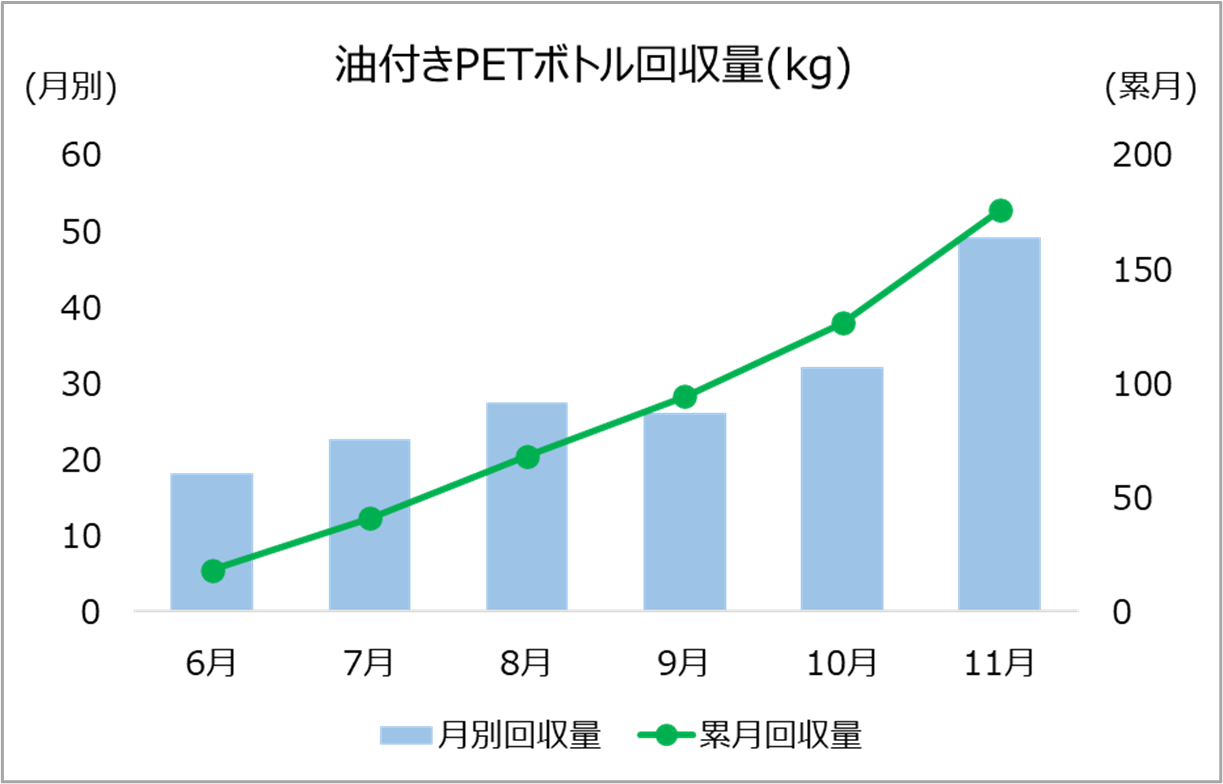

この課題に挑むべく、日清オイリオグループ株式会社とキユーピー株式会社は、2024年、千葉市内のイオン・イオンスタイル8店舗で店頭回収の実証実験を行いました。この取り組みは、予想を大きく上回る回収量を記録。

企業同士の協働だからこそ得られた気づきと、明らかになった今後の課題も見えてきました。そこで今回は両社に、実証実験の経緯と成果、そして今後の展望を伺いました。

きっかけは“使った後まで責任を持つ”という共通意識

日清オイリオでは、これまで、商品に使うプラスチックボトルの軽量化や、再生PETの導入に取り組むとともに、リサイクルに向けた取り組みも推進してきました。2022年には川崎市と協働で、使用済みプラスチック容器の回収実証を実施。容器の種類や汚れ具合、集まる量などを把握することから一歩を踏み出しました。

その結果、容器が想定よりもきれいな状態で集まることがわかる一方、調味料容器は形状も素材も多岐にわたるため、リサイクルには高いハードルがあることを実感したといいます。

「当初は、何をどこから始めればいいのか手探りでした。関係企業を紹介いただき、回収ボックスの設計もゼロから進めました。他自治体との取り組みなどの経験を経て、一定の知見を重ねたと同時に次の挑戦へとつながっていきました」(日清オイリオグループ株式会社 環境ソリューション室 白澤 聖一氏)

一方、キユーピーも早い段階からドレッシング容器への再生PETの導入に取り組み、飲料PETの再生材を30%混合した容器を採用してきました。さらに、2025年9月には、380mlサイズの市販用ドレッシング類全10品を100%再生PETボトルへ切り替え、年間で新規プラスチック約1,600トン削減、CO₂約1,400トン削減を見込んでいます。

「再生プラスチックを使うだけではなく、使用後まで自分たちで資源循環に関わる仕組みを作らねばならないという課題意識がありました。日清オイリオさんと話すうちに、目指すゴールが同じだとわかり、協働で実証実験を行うこととなりました」(キユーピー株式会社 研究開発本部 包材開発チーム 大和鈴子氏)

予想を超えた回収量と消費者意識

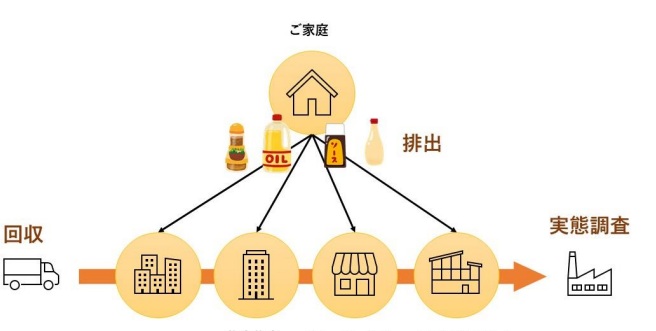

実証実験では、千葉市内のイオン・イオンスタイル8店舗に回収ボックスを設置。結果は、想定を大きく上回るものだったとのこと。

「回収場所の立地に恵まれたことに加え、千葉市や店舗側が積極的に広報してくださったことが大きかったと思います。市報や折込チラシでの周知も効果的でした。過去の経験値はあるものの、場所や対象が異なるため反響には不安もありましたが、今回の実施を通じて広く周知することの重要性をあらためて実感しました」(白澤氏)

「取り組みを始めた当初、イオンさんの店舗で開催された環境関連イベントに参加させていただきました。そこで消費者に直接PRできたことも大きかったと思います。もう一つは、もともとイオンを利用される消費者の環境意識が高いことも要因ではないかと思っています。回収ボックス前でアンケートを取った際、『ボックスを見て取り組みを知りました』という声も多く寄せられました。従来の回収製品が目的だった方が、『こんな取り組みをしているんだ』『これも回収してもらえるんだ』と知り、実際に行動に移してくださったのではないかと感じています」(大和氏)

再資源化の課題と技術開発

回収した油付きボトルは、洗浄工程で油を落とせるかが課題となっています。油残渣が再生樹脂の色や品質に影響するため、飲料用PETボトルと同様に“ボトルtoボトル”で循環させるためには、洗浄技術の検討が不可欠となります。

「油付きボトルの洗浄が技術的な課題です。現在はまだ公表できない部分も多いのですが、2社協働で課題解決の取り組みを進めています。また、回収時点で比較的きれいな状態で集まることも重要です。完全にきれいな状態でボトルが回収されれば、この課題の解決にも直結します。回収時の状態が、再資源化技術の実現性を大きく左右するのです」(白澤氏)

協働だからこその発見とスピード感

今回の実証は、2社での実証実験だからのメリットも多かったと両社は語ります。

「社内で環境を専門に扱う担当者は多くありません。他社と同じ方向を向いて議論できたことが心強かったと感じています。また、2社で始めたということもスピード感につながったと思います」(白澤氏)

「やはり企業の枠を超えて“個”が集まることで、アイデアが広がります。サステナビリティは競争ではなく協働が大切だと実感しました。今回の取り組みでも、ドレッシングと油という中身の違いが新たな視点をもたらしてくれた点もメリットでした。」(大和氏)

「日々の取引や競合関係とは別に、率直に意見交換できる関係性が築けたことも成果のひとつです。今回の内容に限らず、脱炭素に関するツールの情報交換など、幅広いテーマを気軽に相談できるようになったことも、今後の大きな財産になると感じています。油や、油を含んだ食品を扱うメーカー同士がタッグを組むことは、業界全体の意識を高めていくうえでも、今回の協働には大きな意義があったと考えています」(白澤氏)

これからの課題と広がり

実証実験を通して、下記のような課題も見えてきました。

- 自治体ルールの違い:回収ボックス設置や廃棄物の区分は地域によって異なり、横展開には制度面での調整が必要。

- 認知の難しさ:飲料PETや油付きPET、ポリエチレンなど、材質の違いが分かりにくい。缶のアルミとスチールのように、消費者が自然に分別できる世界を目指す必要がある。

こうした課題を一つずつ乗り越えていくため、両社は今後も必要に応じて連携を取りながら、油付きPETボトルの再生を進めていきたいといいます。

「今回の実証実験をきっかけに、技術的な視点でもさらに前へ進めていければと思います。今後は対象範囲も広げつつ、最終的には社会の仕組みに組み込むというステップが控えています。知見を積み重ねながら、その難しい落とし込みにも協力して取り組んでいきたいです」(白澤氏)

「油付きPETボトルが当たり前に循環する社会を目指したいと考えています。そのためには、消費者の方に資源循環への意識を持っていただくことが重要です。実証実験を通じて、プラスチックボトルは、PETボトルとポリエチレンやポリプロピレン製といった違いを見た目で判断するのが難しく、PETボトルだけを集めるには工夫が必要ということも改めて実感しました。アルミ缶とスチール缶を当たり前に分別できているように、企業として啓発活動にも力を入れていきたいです」(大和氏)

油付きPETボトルの店頭での回収と再生PETボトルの活用が結びつくことで、「回収→再資源化→再び容器へ」という循環が、少しずつ形を帯びてきました。日清オイリオとキユーピーは、それぞれの強みを活かしながら、この循環に向けた取り組みを広げていきます。

取材協力:日清オイリオグループ株式会社・キユーピー株式会社