2025年8月26日、CE.Tオンラインセミナー「資源循環をエンタメに!分別を楽しむ資源の祭典「バラシンピック」仕掛け人に聞く」を開催しました。本セミナーでは、「バラシンピック」の仕掛け人である合作株式会社の鈴木高祥氏を講師にお招きし、多くの人を巻き込むための戦略や、製品をつくる「動脈産業」と廃棄物を資源に戻す「静脈産業」をつなぐプロジェクトの狙いについて詳しくお話しいただきました。当日の講演内容をレポートします。

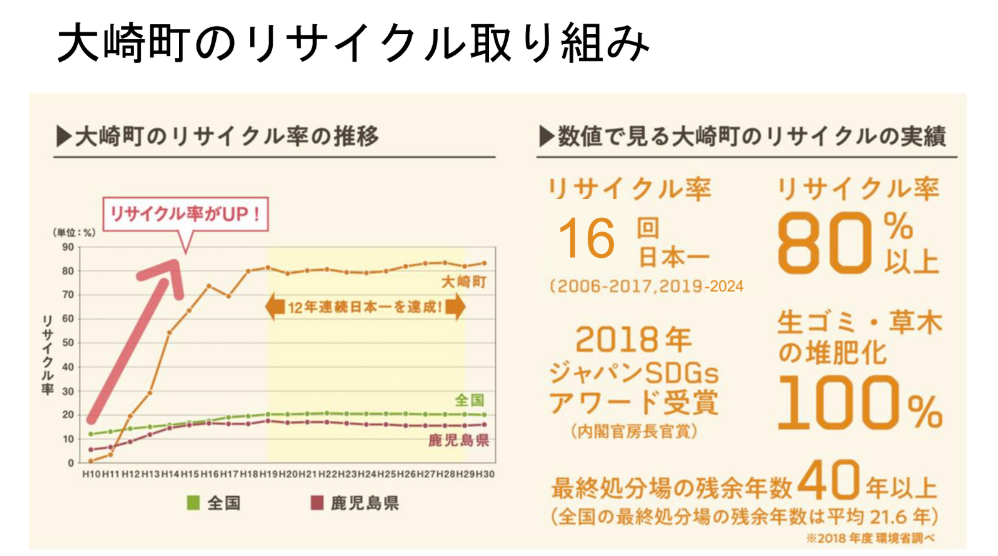

日本一のリサイクル率を誇る大崎町の取り組み

セミナーは、鈴木氏による鹿児島県大崎町の紹介から始まりました。人口1万2000人の大崎町は、リサイクル率日本一を16回獲得している自治体です。その背景には、町に最終処分場がなく「埋め立てごみの場所がいっぱいになる」という切実な課題があり、行政と住民が一体となってリサイクルを推進してきた歴史があります。

大崎町では資源ごみを28品目に分別しますが、仕組みは月1回の収集日に集落の収集場所へ持ち寄るというシンプルなものです。特徴的なのは生ごみの堆肥化で、家庭から出る生ごみを草木と混ぜて発酵させ、堆肥として活用しています。鈴木氏は「プラスチックゴミを一切入れず、生ごみを徹底的に分けることが資源循環の大きなポイントです」と強調しました。

しかし、町内では「自分たちの町の取り組みだけで世界は良くなるのか?この仕組みは他の地域でも通用するのか?」という新たな問いが生まれ、リサイクルを超える次の一歩を模索し始めたといいます。

リサイクルを超え「サーキュラービレッジ」へ

こうした背景から、大崎町は「サーキュラービレッジ大崎町」というビジョンを掲げました。鈴木氏は「回収の仕組みだけでなく、町に入ってくるもの、つまり私たちが企業から買うものが変わらない限り、100%の資源循環は達成できません。大崎町もまだその途中です」と語ります。

現在、大崎町SDGs推進協議会では、紙おむつリサイクルの実証実験や、宿泊体験施設「グルリ」の運営など、多角的なプロジェクトを展開しています。その一環として、町の外へノウハウを広げる試みとして生まれたのが「バラシンピック」です。

「バラシンピック」誕生の背景と狙い

バラシンピックは、環境省のプログラムで鈴木氏の合作株式会社と廃棄物処理会社の株式会社浜田が出会ったことをきっかけに、「動脈産業と静脈産業をつなぐプロジェクト」として誕生しました。

コンセプトは「バラすことは、つくることだ」。製品を作る動脈産業と、廃棄物を資源に戻す静脈産業。普段は交わることの少ない両者が立場を超えてつながり、共にサーキュラーエコノミーの実現を目指します。

2023年6月に東京で第1回が開催され、参加者は使用済みパソコンの分解や、大崎町式の28品目分別を競技として体験しました。鈴木氏は「環境の話を、環境らしくないエンターテイメントの視点から届けることで、これまで関心のなかった層にもアプローチしたい」と、その狙いを語りました。

バラシンピックで目指すもの:体験と対話

バラシンピックの最大の特徴は、分解・分別という「体験」と、その後の「対話」をセットにしている点です。「体験して自分の言葉で語り、他者と対話することで新たな発想が生まれる」と鈴木氏は述べます。

例えば、パソコン分解競技の制限時間は10分。これはプロが処理を行う際、経済合理性が保たれる目安の時間だといいます。この時間内に、ただ速く分解するのではなく、資源価値の高い部品を見極めて取り出す能力が問われます。

競技を通して見えてくるのは、多くの人が「できない」という現実です。鈴木氏は「SDGsやサーキュラーエコノミーを語る人ほど、この『できない』を体験してほしい。作る側と処理する側の視点がいかに違うか、身をもって知ることができます」と語りました。

今後の展開と質疑応答

今後のバラシンピックは、住民参加型の「フォーローカル」と企業向けの「フォービジネス」の2軸で展開。地域ごとの課題をテーマにした「ご当地競技」を開発し、課題を体験する機会を創出していくと語りました。また、質疑応答では、大崎町での分別ミスは地域のコミュニティで支え合って防いでいることなどが語られました。

最後に鈴木氏は「企業人としての顔と、家庭での一個人の顔。その間にあるギャップを埋めることが大切。バラシンピックが、楽しみながら資源循環を自分ごととして考えるきっかけになれば嬉しいです」とセミナーを締めくくりました。