毎日の調理で出る生ごみ。水分が多く、においや虫が気になるため、「袋がまだいっぱいになっていないけれど早めに捨てる」「収集日まで冷凍庫に保管する」など、頭を悩ませながら対策しているご家庭も多いのではないでしょうか。

筆者もそのひとり。基本的に自炊がメインなので、キッチンから出る生ごみの量も多め。そんな中、思い切って導入したのが、家庭用生ごみ処理機「パリパリキュー(PPC-11F2-BK)」です。自治体の補助金制度も活用し、実質ほぼ半額で手に入れることができました。

今回は、実際に使ってみて感じた効果や魅力、家庭菜園との相性などをサスティナブルな視点でご紹介します。

生ごみの“ストレス”からの解放

パリパリキューは、温風で生ごみを乾燥させる処理機。約80%が水分といわれる生ごみを乾かすことで、重さが約1/5に軽減されるだけでなく、腐敗臭や汁だれ、コバエの発生を防いでくれるのが大きな特長です。

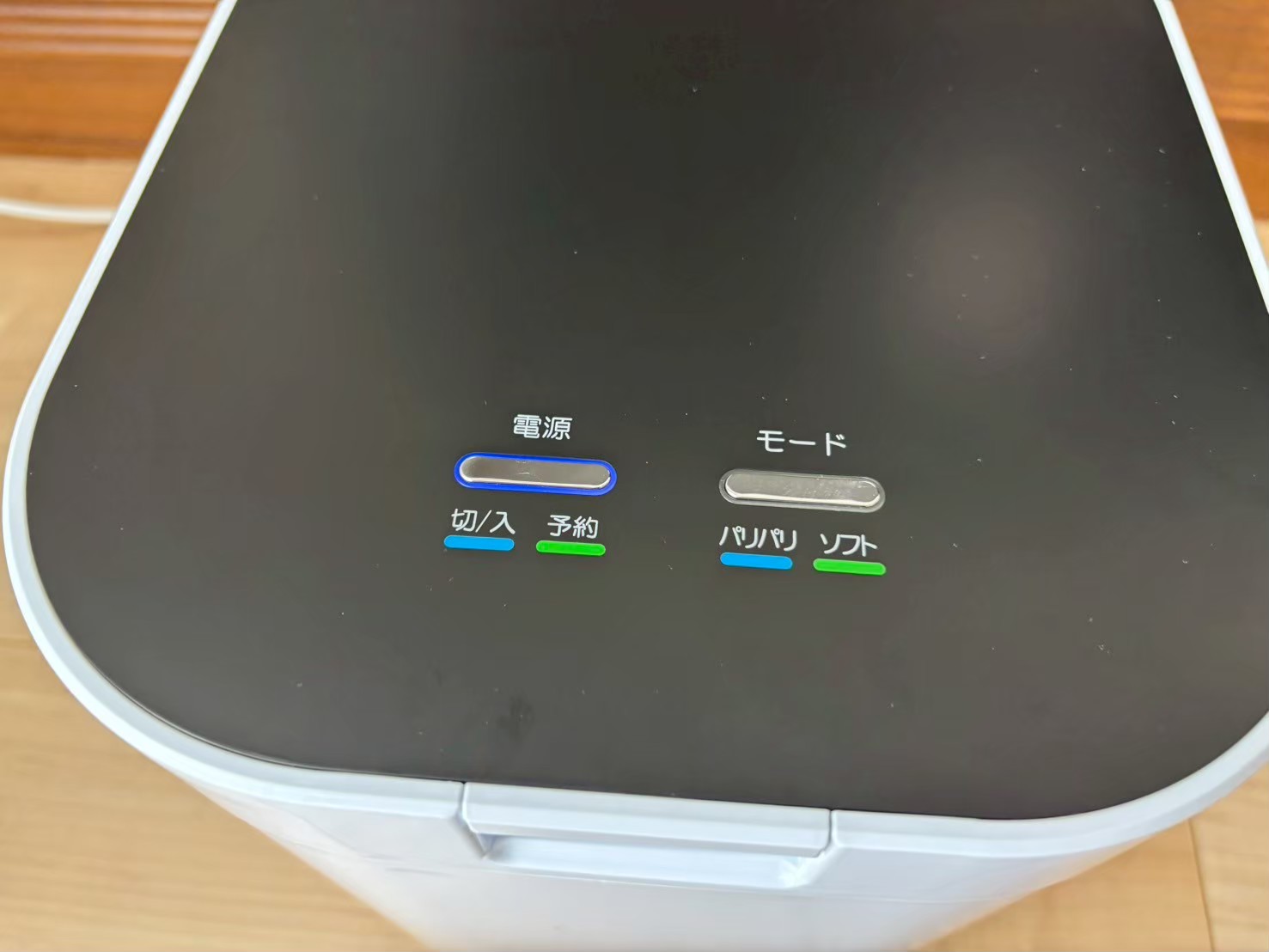

使い方はとても簡単。ザル状の容器にネットをセットし、生ごみを入れるだけです。操作ボタンは電源とモード切替(パリパリモードとソフトモード)の2つだけなので、誰でも迷わず使えます。

電源ボタンは、2回押すことで3時間後に運転を開始する設定に切り替えられます。これにより、夜間の電気代が安い時間帯にあわせて稼働させることができ、家計にもやさしい使い方ができます。

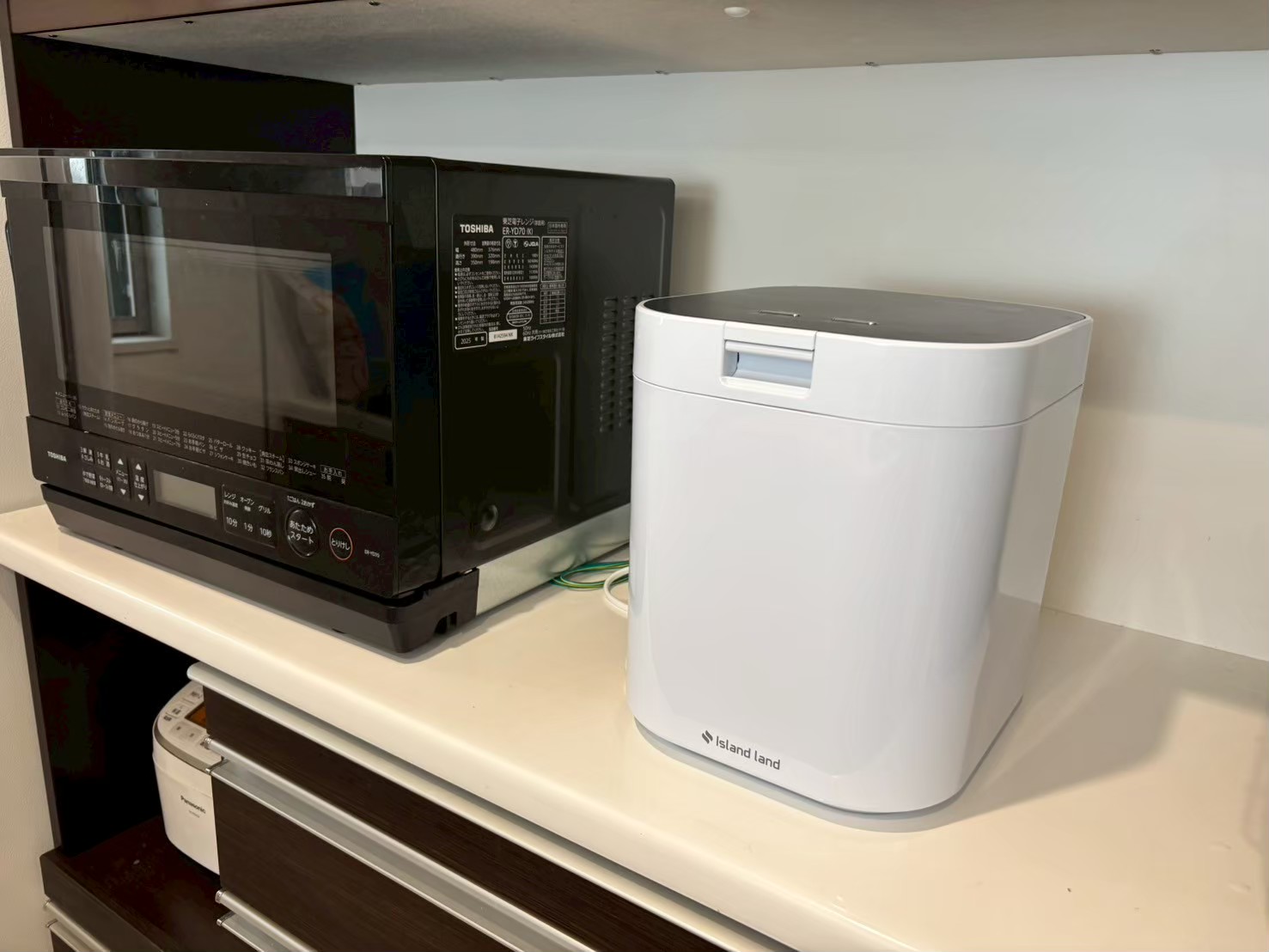

運転中はやや温風の音がしますが、一般的な家電と同程度以下で気にならないレベルです。シンプルで清潔感のあるデザインなので、キッチンにもなじむのも嬉しいですね。

家庭菜園ユーザーにはうれしい「肥料化」の選択肢も

乾燥後の生ごみはパリパリで腐らないため、長期間保存が可能。ためてから一度に捨てられるので手間も減ります。ごみ袋が軽くなるうえ、我が家では可燃ごみを出す回数が3分の1に減りました。

また、筆者は家庭菜園をしているため、処理した生ごみを有機肥料として活用できるという点も購入を決めた理由でした。

乾燥させた生ごみは未発酵の有機肥料として使うことができ、土壌に混ぜて1〜2週間寝かせることで、家庭でも簡単に土づくりができます。筆者も、実際に乾燥ごみを細かく砕き、畑の土と混ぜて再生土壌として使っています。

魚の骨や野菜くずもまるごと処理できるため、リン酸やカリウムなどの栄養分も豊富。植物が元気に育つのを見て、まさに「ごみの再生」を実感しています。

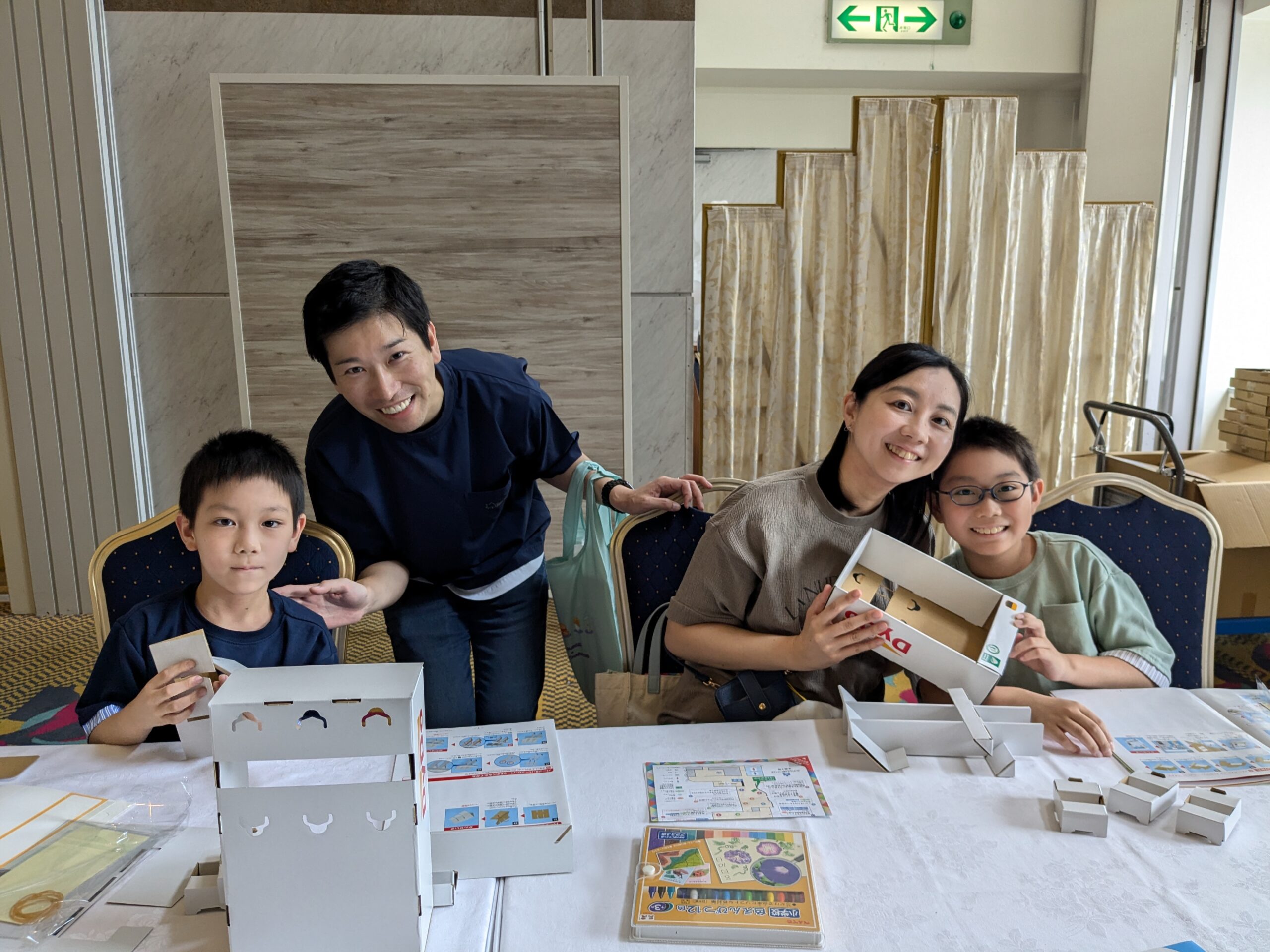

家庭でできる環境教育の側面も

また、子どもたちにとっても、分かりやすい循環として環境教育の側面があると感じています。「生ごみ → 乾燥 → 肥料化 → 野菜 → 再び生ごみ」という流れを、家の一角でミニ版ながら“循環のサイクル”として再現できるのが魅力です。処理したごみを土と混ぜて寝かせ、野菜を育てる実験を通じて、子どもに「ごみは捨てるものではなく、資源の一部になり得る」という考え方を、実体験を通して伝えることができます。

ちなみに、乾燥式の生ごみ処理機なので運転には電気を使いますが、1回あたり約300Wと非常にわずか。電子レンジを600Wで1分動かすのを60回分に相当する程度です。さらに、水分をしっかり切る・夜間の安い電力を活用する・まとめて処理するなど、ちょっとした工夫でコストも消費エネルギーも最小限に抑えられます。

こうした「どう使えばより環境負荷を減らせるか」を家族で考えること自体が、家庭でできる環境教育のひとつにもなります。

まとめ

生ごみをどう処理するかは、毎日の暮らしと環境のどちらにも直結するテーマです。

実際に使ってみて感じたのは、生ごみ乾燥機は使用に手間がかからず、ごみ出しや焼却量を減らせるうえ、処理後の生ごみを肥料として土に戻すことで“循環”を実感できるということ。

あくまで筆者個人の体験ですが、こうした乾燥機も家庭でできるサステナブルな選択肢のひとつとして考えてみてもよいかもしれませんね。