閉幕が近く激混みの大阪・関西万博。楽しめるか不安な方も多いかもしれませんが、比較的空いていて、次世代エネルギーや循環社会について学べる西側がオススメ!EXPOのイベントホールの「WASSE・メッセ」で水素エネルギーに関するイベントが開催されたのでレポします!

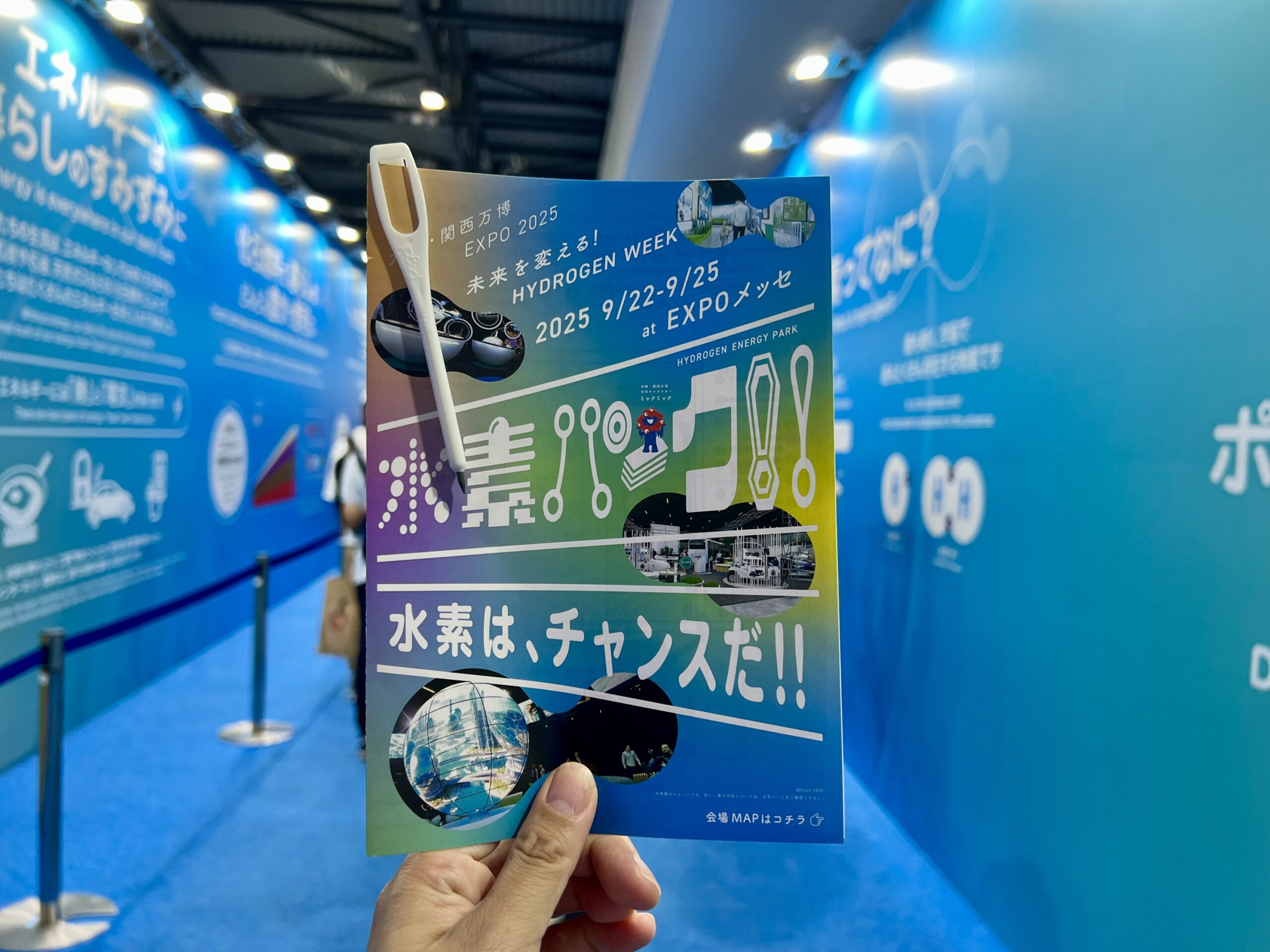

水素エネルギー身近に感じられる「水素パーク!!」

大阪・関西万博会場で、9月22日から25日までの4日間、水素エネルギーを身近に体感できるプログラム「水素パーク!!(Hydrogen Energy Park)」が開催されました。

「水素パーク!!」は、未来社会のエネルギーとしての水素の理解を深めてもらうことを目的としたプログラム。会場には、住宅、モビリティ、発電所から航空宇宙まで、水素活用の最前線を紹介する展示が並びます。

展示だけではなく、知的エンタメ集団QuizKnock制作のクイズコンテンツや、体験型イベントなどの多彩なプログラムで子どもから大人まで楽しみながら学べる内容です。

なぜ今、水素なの?

石油や石炭などの「化石燃料」は、大きなエネルギー源でしたが、発生するCO2は地球温暖化に影響を与えるということで、CO2を含む温室効果ガスの排出が少ないエネルギーに移行する「脱炭素」が求められています。

その中でも、水素エネルギーは、使用してもCO2を排出しないほか、水はもちろんガスや石炭などの多様な資源から作ることができ、次世代エネルギーとして注目されています。

脱炭素ではない水素もある?!

ただし、水素は、製造過程でグレー、ブルー、グリーンの3種類に分かれ、製造過程によっては、CO2が排出されてしまうこともあります。

- グレー水素:化石燃料を利用して作られる水素で、製造過程でCO2が大気中に排出。

- ブルー水素:化石燃料を利用して作られる水素だが、CO2回収技術によりCO2の排出を抑制し、回収したCO2を貯留したり、他の産業プロセスで利用することが可能。

- グリーン水素:風力発電や再生可能エネルギーを利用し、水を電気分解することで作られ、製造過程でCO2は排出されない。

今回の展示では、水素エネルギーを利用し、かつグリーン水素を使っている点も注目ポイントです。

水素はどうやって作られる?「水素づくり体験ゾーン」

まずは、水素の「製造」から「貯蔵」「使用」までを体験できる「体験ゾーン」に挑戦。「体験ゾーン」では自転車のようなペダルをこいで発電した電力で水を電気分解して、水から水素を製造します。制限時間の30秒間を全力でペダルをこぎます。

参加者が息切れでゼェゼェしている間に、係の方が、作った水素をタンクに充填。透明な袋をミニ電車にセットします。そして、自分で作った水素を使ってミニ電車を走行させ、乗ることができます。

これまで、水素エネルギーがどれくらいの電力になるのかはピンときませんでしたが、手のひらくらいの水素の袋で、ミニ電車が二周ほどできるなど具体的な体験ができて、より水素が身近に感じられるイベントでした。

モビリティゾーンの水素自動車

水素で動くといえば、乗り物を思い浮かべる方も多いと思います。会場には、水素で動く、一般の自動車のほか、巨大なトラクターなど、様々な乗り物が展示され、停止した車両に乗ることができるものもあり、来場者は写真撮影を楽しんでいました。

特にトヨタ自動車株式会社が開発したFCV「MIRAI」の実物大カットモデルの展示が驚きでした。普段見ることのできない内部を実際に覗くことができました。

街・暮らしゾーンの水素で動くロボット

川崎重工業のブースでは、人型ロボットが登場。水素と酸素で発電する燃料電池が搭載され、水素が入ったタンクを交換することで長時間の稼働が可能ということです。

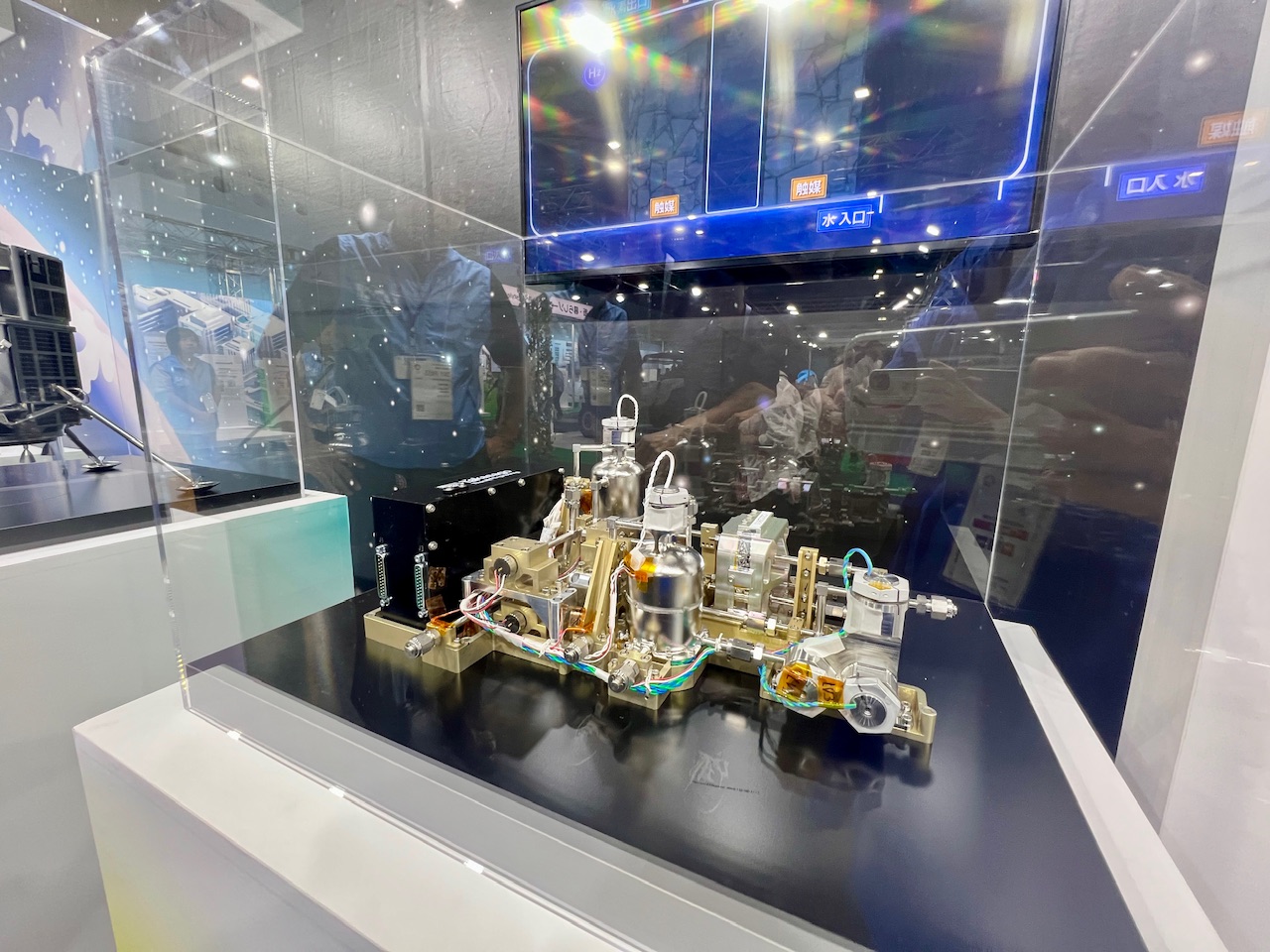

月で暮らせる?!宇宙ゾーンの「月面用水電解装置」

「高砂熱学工業」では、世界初となる月面での水素・酸素生成への挑戦に着手。2025年6月6日に米スペースXのロケットで「月面用水電解装置」を月面着陸させるミッションを試みました。結果として着陸は、失敗に終わりましたが、月面にあと1kmというところまで到達するという素晴らしい成果をあげています。

月に水があれば、水、酸素、そしてエネルギーとなる水素が確保でき、月面移住への可能性が高くなります。そんな素晴らしい技術である「月面用水電解装置」を目の前で見ることができます。

遠いSF映画の世界ではなく、生きているうちに実現するかもしれない、目の前の未来にワクワクする展示でした。

課題も多い水素エネルギー

会場では、水素を利用した様々なアイテムの展示が見られ、会場を訪れた多くの方も未来のエネルギーが身近なものになりつつあると実感できたと感じられます。

しかし、一方で、「その水素がどこから来るのか?」という疑問も。水素エネルギーは、クリーンなイメージではありますが、水素を作る過程で環境負担がかかってしまうこともあり、炭素の出ないグリーン水素であったとしても、相当の水の負担も想像されます。

水電解で水素を作り出す技術を持つ高砂熱学工業の担当者いわく、まだ、日本では会場に展示されている設備を利用する水素を生産できる十分な工場はなく、水素の殆どはオーストラリアから輸入しているとのことです。

まだまだ、発展段階ではあるが、日本には技術力があるので、世界に率先して、水素エネルギーを取り入れていけるとよいと話していました。

オーストラリアから学ぶ脱炭素

また、「水素パーク!!」と同時期の9月16日から26日まで、オーストラリア・パビリオンでは、政府、産業界、研究機関のリーダーが集結する「エネルギーウィーク」が開催されていて、そちらにも出席しました。

水素を含む、アンモニアやグリーンメタルなどの脱酸素エネルギーに関するフォーラムが開かれ、オーストラリアのグリーンなエネルギーに対する意識の高さに驚きました。

多くの日本人の方にとっては、オーストラリアは、魅力的な観光スポットというイメージが強いですが、特に西側は、エネルギー資源が多く、実は、エネルギー関連に関して、日本に対して、多大な影響力と密接な関係があることを今回のフォーラムで知ることができました。

日本が脱炭素社会を実現させるためには、オーストラリアの協力が欠かせません。パビリオン自体も『Chasing the Sun ― 太陽の大地へ』をテーマに、 オーストラリアが再生可能エネルギーのリーダーであることを伝えています。

ぜひ、クリーンなエネルギーの先駆者であるオーストラリアのパビリオンにも訪れてみてくださいね。

閉幕近くは「WASSE」周辺の西側が穴場!

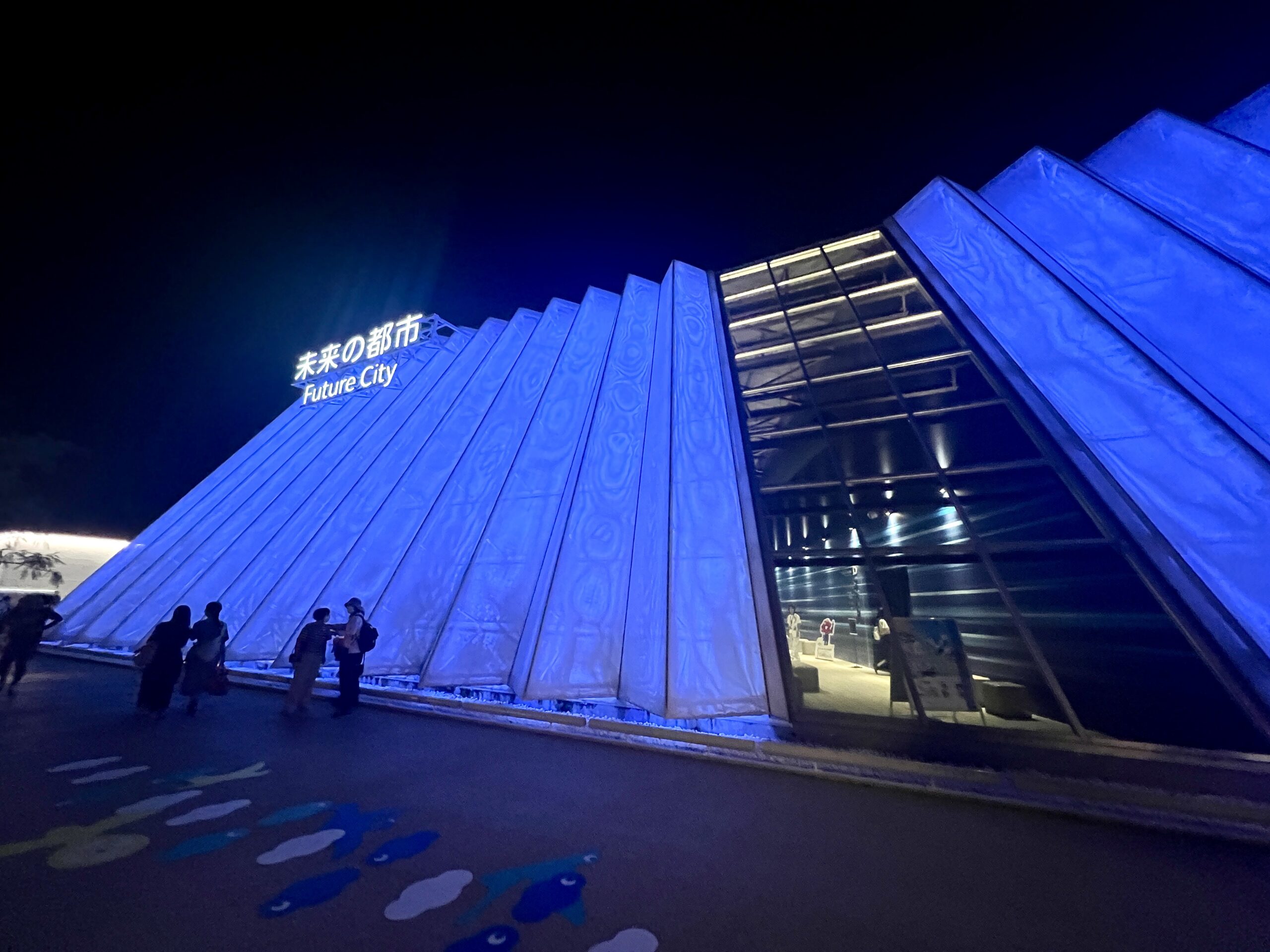

東ゲートからあまりに遠くて、万博ファンからガンダーラと呼ばれている西側の「フューチャーライフゾーン」。「WASSE」同様、予約なしで入れて、比較的空いていて、循環社会や次世代エネルギーについて学べる穴場スポットです。

西側の「WASSE」からはそれほど遠くないので、「フューチャーライフゾーン」エリアにある「未来の都市」、入れ替えで環境課題に関する展示が多い「フィーチャーライフヴィレッジ」、SDGsが学べ、重たすぎるスタンプのある「サスティナドーム」などにも足を伸ばしてみてください。ちなみに、オーストラリア・パビリオンも西側です。

特に、別記事でも紹介している「未来の都市」は、今回の記事内の水素エネルギーを使った関連企業の展示が多くあり、より深く、未来のエネルギーや循環型社会について学ぶことができます。

また、閉幕間近の万博攻略法もご紹介してるのでこちらの記事も参考にしてくださいね。

万博会場全体でも次世代エネルギーが体感できる!

「WASSE」では引き続き、閉幕までイベントを開催しています。また、エネルギーや地球環境問題の解決のため、技術開発を支援する政府の機関のNEDOの次世代エネルギー技術に触れることのできるイベントや展示は万博全体で体験することができます。

大阪・関西万博を訪れるときは、次世代エネルギーについて意識してみると違った発見があると思いますので、NEDOの技術に関するスポットをまわってみてくださいね。

>>>「NEDO」 のイベントについてはこちらから

>>>「万博」についてはこちらから

>>>バーチャル「万博」についてはこちらから

取材 Rina Ota