2025年10月8日、CE.Tオンラインセミナーでは、サーキュラーエコノミーの最新企業動向として「想いを伝えるアップサイクル」を開催しました。東映「さよなら 丸の内TOEI」プロジェクトのサブリーダーである中田裕子氏、返礼品のデザイン・製作を担当したサイクラーズ株式会社の島田ちひろ氏をお招きし、プロジェクト概要からクラウドファンディングの成果、実際のリターン(プロダクト)づくりの舞台裏まで、サーキュラーエコノミーの視点で詳しくお話しいただきました。当日の講演内容をレポートします。

ファンへの感謝を形に変えるクラウドファンディング

「さよなら 丸の内TOEI」は、65年の歴史に幕を下ろす、映画館の閉館という寂しい出来事をポジティブに変えるために始まりました。東映株式会社映画戦略部の中田裕子氏は、このプロジェクトが社内の若手中堅社員16名の有志で立ち上げられたと語ります。

「映画館の閉館というと寂しいものに感じられるかもしれませんが、私どもはファンの方々に感謝を伝えられるような盛大なお祭りにしたいと考えました。未来につながるポジティブなものに変えたかったのです」

当日用-1.jpg)

「クラウドファンディングの発想は、劇場を支えてきた物品の処遇という問題から生まれました。長年使用されてきた椅子やスクリーン、緞帳などを単に廃棄するのではなく、アップサイクルによって価値をつなげる方法を選択しました」

当日用-2.jpg)

「捨てるという一方通行の行為を、資源を大切にして価値をつないでいくという循環の考え方に変えることにしました。単なる資金集めではなく、長年愛してくださったファンの皆様に感謝を形にして伝える手段としてクラウドファンディングによるアップサイクルを選びました」中田氏

80日間にわたるプロジェクト期間中には、100作品以上の映画上映や21件のイベントが実施され、4万6千人以上を動員、興行収入は7,700万円以上を記録しました。

アップサイクルが生み出す新たな価値

クラウドファンディングは大きな成果を上げました。最終達成額は1,441万円、支援者数は1,312名にのぼりました。中田氏によれば、こうした映画館の閉館とアップサイクルをかけ合わせたクラウドファンディングで、これだけの支援を集めたのはCAMPFIREとしても初めてのことだったそうです。

当日用-3.jpg)

お金だけではなく、ファンの皆様の東映愛がいかに強かったかを証明してくれる結果となりました。

当日用-4.jpg)

中田氏は、このプロジェクトの価値として3つの点を挙げました。まず社会貢献・CSRとしての側面。劇場閉館による大量の廃棄物の問題をアップサイクルで解決するという姿勢を見せることで、環境に配慮する企業として東映の企業価値を高めることができたと述べました。

次に、ファンの皆様との絆の強化です。単に商品を販売するのではなく、双方向のコミュニケーションを重視することで、東映を愛してくれているファンの姿がより明確になったそうです。著名人や従業員、業界関係者からも多数の支援があり、愛社精神を高めることにも寄与する結果に。

そして3つ目に「新しい物語の始まり」です。東映のスローガン「愛される物語を全世界に」になぞらえ、映画館の閉館という悲しい文脈を、廃棄物に新たな命を吹き込む前向きな企画として発信できたと成果を示しました。

思い出を未来につなげるデザインの力

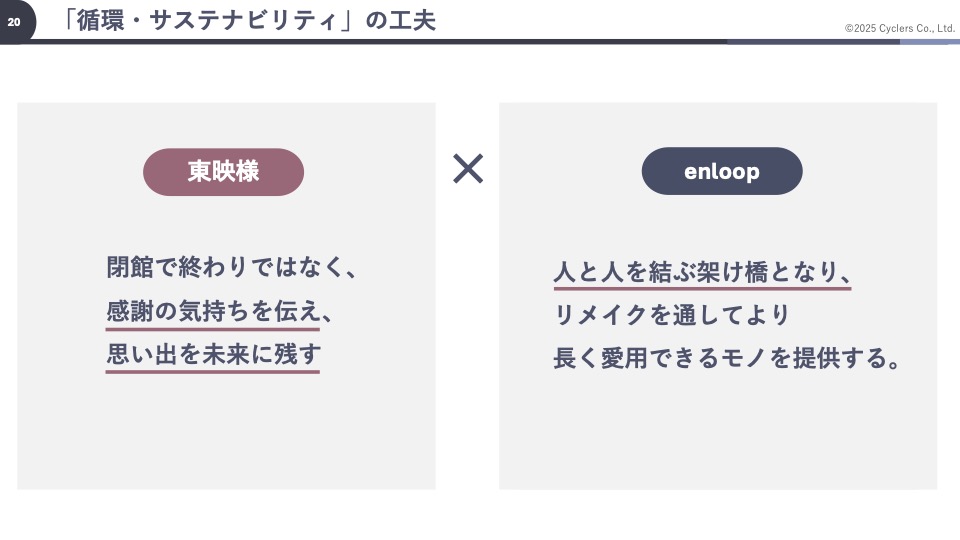

続いて、今回のアップサイクルデザインを手がけたサイクラーズ株式会社のリメイクブランド「enloop」のデザイナー島田ちひろ氏は、アップサイクル返礼品の制作プロセスについて語りました。サイクラーズは2020年に設立され、サーキュラーエコノミーを追求することをパーパスに掲げています。

「私たちenloopは、企業や社会が抱える廃棄の問題をデザインの力で解決することを目指しています。廃棄される家具や素材を粉砕するよりも前に、デザインの力で最大限に活かす方法を考え追求しています」

「クラウドファンディングのスタートが丸の内TOEIの閉館前だったため、実際の素材が手に入る前からデザイン検討を行う必要がありました。上映時間外に映画館を訪れ、座席やスクリーン、緞帳を実際に観察して活用方法を探りました」

「丸の内TOEIを歩いた時、他の映画館ではあまり見ない緞帳や大理石の壁、特徴的な椅子の柄など、クラシックな雰囲気に包まれていました。その雰囲気から、多くの人に愛されてきた場所なんだということを強く感じました」島田氏

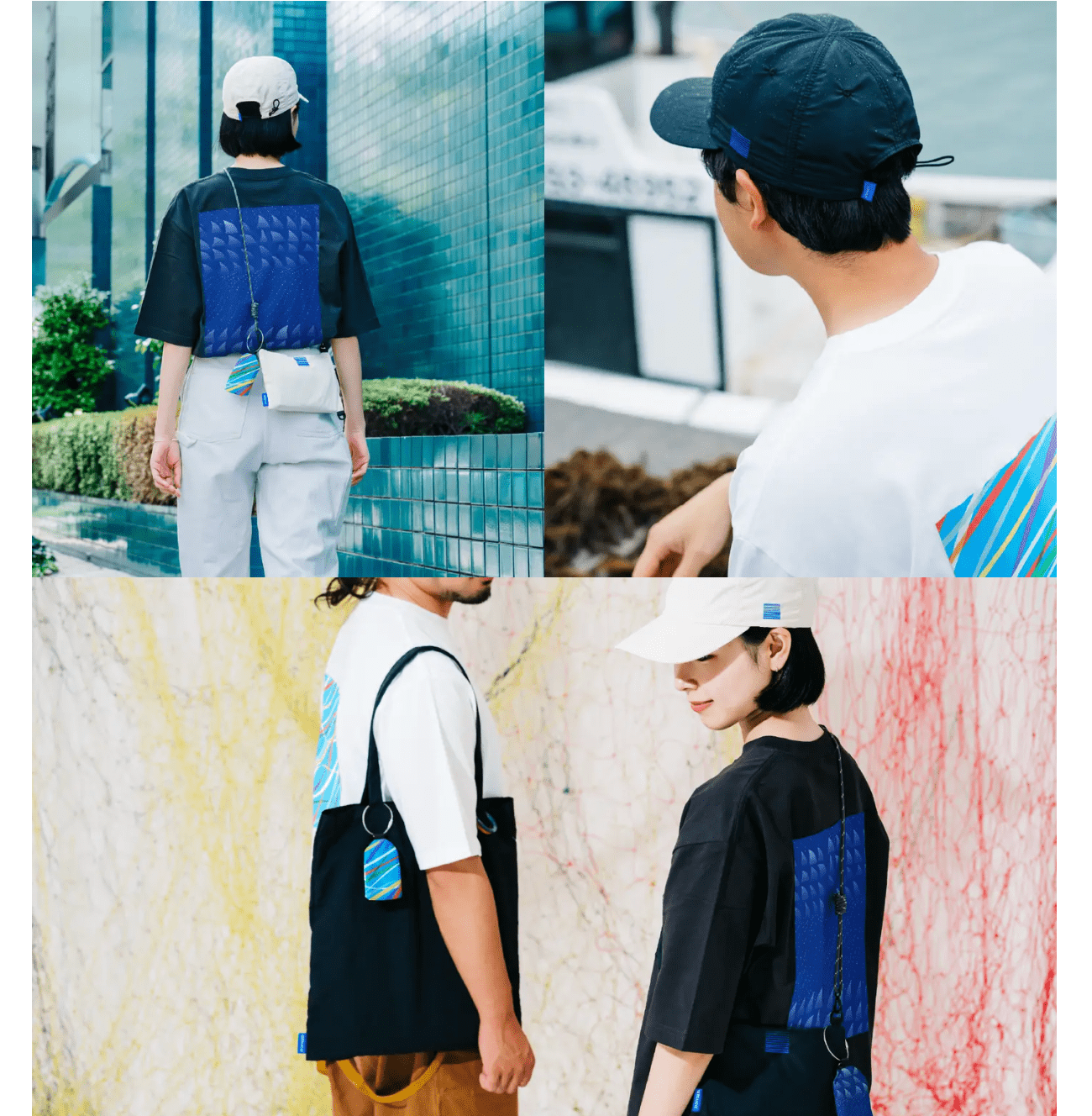

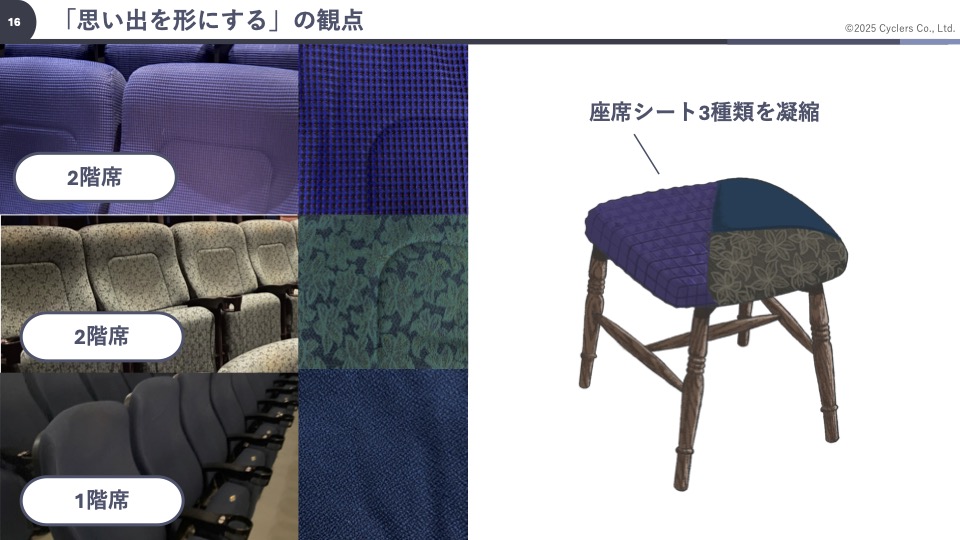

そうした印象をもとに、丸の内TOEIらしさや思い出が自然とプロダクトになるようデザインに落とし込んでいったそうです。使用した素材は主にスクリーン、絨毯、座席シートの3種類。特に座席シートは1階と2階で3種類の柄があったため、それらを組み合わせたパッチワークスツールを制作。

多くの思い出を一つのスツールから思い出せるようなデザインにこだわり、スツールの脚も廃棄予定となっていた素材を活用。色味は丸の内TOEIの歴史の深さやクラシックな雰囲気を感じられるようダークブラウンにしています。

映画館の象徴であるスクリーンは小物入れやバスケットの生地として使用されました。島田氏によれば、スクリーンは間近で見ると音を通すための細かい穴があり、普段見ることのない表情があるといいます。小物入れは、実際にスクリーンに触れながら丸の内TOEIの思い出グッズやチケットを保管できるようデザインされました。

映画文化の本質とアップサイクルの親和性

中田氏は、「今回初めてサーキュラーエコノミーに触れて、単に資源を節約したり再利用するだけではなく、感謝や思い出という付加価値をものに与えることで、企業とファンの絆をつなぐことができる素晴らしいものだと改めて感じました」と振り返りました。

島田氏も「このプロジェクトを通じてアップサイクルの可能性を再確認しました。東映の方々と一緒に劇場備品を解体する過程で、単なる廃棄ではなく、思い出を未来に残す前向きな体験が生まれました」と語りました。

ただ廃棄するというネガティブなものではなく、アップサイクルには思い出を未来につなぐポジティブな力があります。今後、老朽化した建物の解体前に、思い出を未来に残すアップサイクルという可能性が示されました。

このプロジェクトを取材執筆したCE.Tライターの青葉氏からは、「東映さんならではの強み、映画作品というものが、個人の体験や記憶、過去作品へのオマージュやリスペクトといった素材を再活用して新しい物語に生まれ変わらせる、いわば心のアップサイクルのような表現だからこそ成功したのだと感じました。映画は作品という資源を繰り返し上映することで、人々の心に物語を循環させ未来につなぐ文化という側面があります。それを映画館のアップサイクルにうまく落とし込んだことが成功につながったのでは」と感想が寄せられました。

質疑応答では、アップサイクル製品はどうしても原価が高くなる傾向があるが、そこに「物語」や「思い出」という価値を載せることで、コストの問題を解決する新たな価値提案が生まれれることなどが語られました。

また、返礼品の中で個人的なお気に入りはありますか? との質問には、両氏より「やはりパッチワークスツールですね。3つの座席の柄を組み合わせたデザインが可愛らしく、工程がかかるため設定金額は高かったのですが、思い入れのある方が多かったと思います。映画館の中と外では光の当たり方で色合いの印象も変わり、閉鎖空間から出て新しいものに生まれ変わった証しのように感じました」とお話しいただきました。

単なる廃棄物のリサイクルを超え、思い出や感謝の気持ちという付加価値をプロダクトに込めることで、サーキュラーエコノミーの新たな可能性を示した「さよなら 丸の内TOEI」プロジェクト。東映の企業価値向上にも貢献しながら、物質的な資源循環を超えた感情や記憶の循環という、より豊かなサーキュラーエコノミーの形を示しています。