“循環戦略”の指標になるビジネスモデル分類

サーキュラーエコノミー(CE)が、企業にとって「持続可能性への対応」という枠を越え、事業戦略そのものとして扱われるようになってきました。しかし実際の現場では、リサイクル施策に取り組みながらも、「循環がうまく回らない」「何を指標にすればよいかわからない」という悩みは少なくありません。

この背景には、CEが環境対応ではなく、“ビジネスモデルの再構築”という本質的な変革である点が影響しています。製品をどう設計し、どう使われ、どのように回収し、再び価値として循環させるのか・・・企業はこれらを組み合わせた「仕組みづくり」を求められています。

その全体像を理解するためのフレームとして、CE.Tでは「サーキュラーエコノミー18のビジネスモデル」を考案しました。これは、N. Moreira and K. Niinimäki,(2022) による"Circular Business Models in the Textile Industry"を日本語に翻訳したものです。

本記事では、この18分類を解説し、国内外の事例を交えながら、ビジネスパーソンが自社の戦略に落とし込むための視点をご紹介します。

サーキュラーエコノミービジネスを類型化

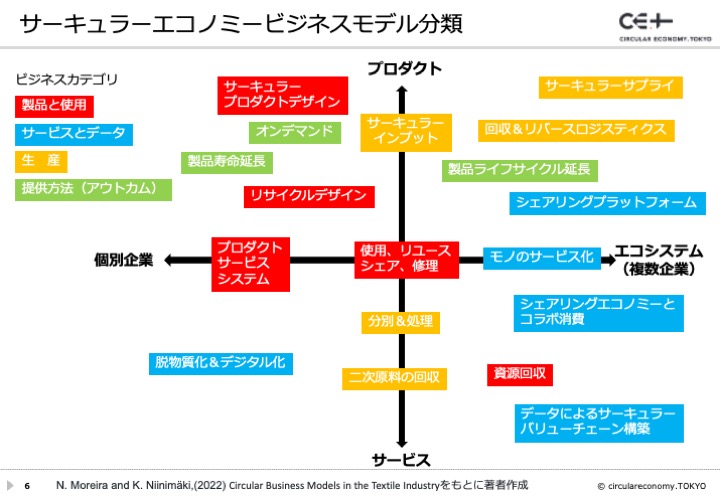

CEの取り組みを複雑に見せてしまう要因のひとつは、対象領域が製品設計からサービス化、物流、生産プロセスに至るまで非常に広いことにあります。これを体系立てて理解するために、CEのビジネスモデルを次の4カテゴリに整理します。左上には「製品と使用」、右上にはデジタルやサービスを中心とした「サービスとデータ」、左下には生産領域、そして右下にはオンデマンドやリユースを含む「提供方法」が配置されています。この図は、企業がどこに強みを持っているか、どこに“循環の余地”があるかを判断する羅針盤として活用できます。

カテゴリは「製品と使用」「サービスとデータ」「生産」「提供方法(アウトカム)」の4つに分類しています。

製品をどう作り、どう使われるか〜「製品と使用」の領域

CEのスタート地点となるのが「製品設計」です。循環を意識した製品づくりは、単純な素材転換ではなく、使用後の姿まで見据えた価値設計に特徴があります。

たとえば、100%リサイクルボトルのように「分解しやすい構造」「回収しやすい素材」を前提に設計する試みがあります。また、カーシェアやプリンターリースのように、所有ではなく利用によって利益を得るプロダクトサービスシステム(PSS)も、この領域に含まれます。

さらに「使用・リユース・修理」を前提とした製品開発は、欧州を中心に拡大し、日本でも古着回収や家具の再生などが広がりつつあります。これらは単に環境負荷を下げるだけでなく、新たな顧客接点を生み、ブランド価値を高める戦略でもあります。

データが循環をつなぐ〜「サービスとデータ」の領域

サーキュラーエコノミーを大きく進化させる要因のひとつが、データ活用です。製品がどこでつくられ、どのように使われ、どんな状態で戻ってくるのか──これらの点をつなぐことで、企業は初めて“循環の全体像”を描けるようになります。

代表例としては、デジタルプロダクトパスポート(DPP)があります。製品の素材や加工情報をデジタル化し、生産者・消費者・回収業者が共有することで、回収率や再資源化率が飛躍的に高まる仕組みです。

また、ファッションレンタルのAirClosetのように、利用データを活用して在庫最適化や修繕計画を立てるサービスモデルも注目されています。データが蓄積されるほど顧客価値が高まり、循環の精度も向上するという“好循環”が生まれます。

モノづくりの裏側を変える〜「生産」の領域

循環型社会の基盤には、生産プロセスの変革が欠かせません。この領域では、廃プラスチックを再生素材として活用するサーキュラーインプットや、使用済み製品を回収して再利用するリバースロジスティクスなどが中心になります。

とくに注目されるのが、福岡県のトータルケア・システムによる紙おむつリサイクルです。使用済み紙おむつを回収し、パルプとして建材へ再利用する仕組みは、少子高齢化が進む日本において大きな社会的価値を生んでいます。

生産段階で出る「副産物」を新たな製品に活かす二次資源の回収も、企業にとっては新たな利益源になり得る分野です。バイオガス発電の消化液を肥料として活用する事例は、まさに生産プロセスが“廃棄物ゼロ”へ近づいている象徴です。

必要な分だけ作る、長く使う〜「提供方法」の領域

提供方法の領域では、オンデマンド生産やリユース・アップグレードなど、製品を“長く使うための工夫”がキーワードになります。

IKEAのモジュール家具はその代表例です。部品の追加や交換で長く使えるように設計されており、廃棄を前提としない新しい価値観を提示しています。また、Appleのリペアプログラムのように、修理を想定して設計されたプロダクトも増えています。

これらは単に環境に優しいだけではなく、顧客との関係性を長期化し、LTVを高めるビジネス戦略としても大きな可能性を持っています。

まとめ

サーキュラーエコノミーは、企業が環境に配慮するための施策ではなく、新たな市場機会を開き、事業構造を変えるための戦略です。

18のビジネスモデルは、そのための羅針盤にあたります。

自社の取り組みがどの領域に位置し、どのモデルと組み合わせると新しい価値を生み出せるのか──これを言語化することで、循環戦略は具体性を帯びていきます。

これからの企業は、製品設計、サービス化、データ活用、リユース、リサイクル、回収物流など、複数の領域を横断しながらエコシステムを作り上げていく時代に入っています。

サーキュラーエコノミーの類型を知ることは、その変革を推進する羅針盤になるはずです。