国土の約2/3を森林が占める日本は、世界でも有数の森林国。一方、木材自給率は約40%と低く、日本各地の山には樹齢50年を超える、大きく育った木が溢れています。そんななか国産の木に新たな価値を生み出そうと開発されたのが「木のお酒」です。

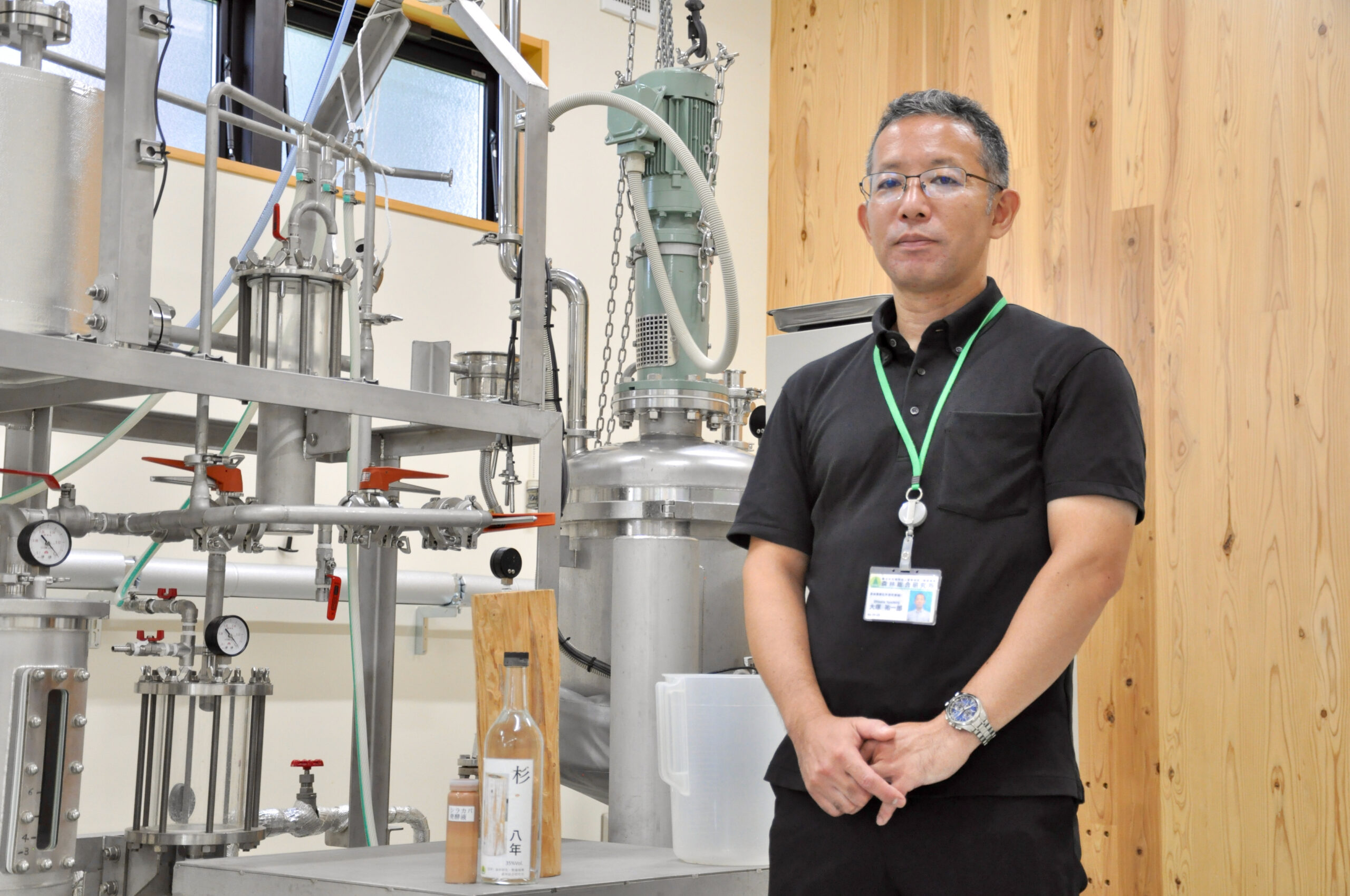

「日本の森林資源を循環させるうえで起爆剤になるかもしれない」。そう語るのは、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 大塚祐一郎さんです。森林総研は2018年、木から造るお酒の技術開発に成功。国内の民間企業と実生産に向けて動き出しています。

そこで今回は、木のお酒の現在地と、その先に描く森との関わりについて大塚さんを訪ね、お話をお聞きしました。

世界初。木から造るお酒が誕生

ーー「木のお酒」とは、どのように造られるのですか?

木材は主に、セルロース、ヘミセルロース、リグニンの3つの成分でできています。木材から、お酒の原料になるブドウ糖を取り出すには、セルロースを酵素で分解する必要があります。しかし、セルロースはリグニンという硬い成分で覆われているので簡単には取り出せません。

一般的には強力な薬品を使ったり、高温で熱処理したりして、リグニンという成分を破壊し、セルロースを取り出します。しかし、香りが失われ、危険な薬品を用いるため飲み物といった口にするものには使いづらい手法です。

そこで考えたのが、セルラーゼが作用できるまで木材を細かく砕く「湿式ミリング処理」です。湿式ミリング処理では水の中に木材と、ビーズミルと呼ばれ食品加工でも使われる小さなビーズを入れて撹拌します。数マイクロの大きさまで砕き、セルロースを覆っているリグニンを砕いてセルロースを露出させ、酵素のセルラーゼを投入することで、セルロースはブドウ糖へ分解されます。

このブドウ糖に酵母を入れることで、アルコールが造られるのです。この技術では、薬品も熱も使わず、木材に飲用の水を加えて微粉砕し、食品用の酵素と醸造用の酵母を添加するだけで、それぞれの木が持つ香りを残したお酒づくりを可能にしました。

ーーそもそもなぜ、木からお酒を造るという発想に至ったのでしょうか?

木材の微生物分解に関する研究に携わるなかで、化学薬品などを用いずに木材の細胞壁をほぐし、腐りやすい状態にする技術を開発しました。これにより、木材を丸ごと微生物が発酵し分解することが可能になったのです。この技術を活かし、東日本大震災で被災した福島では、地域木材を用いるバイオガス発電の実証化に向けた研究開発を行いました。

その過程でふと、木材をお酒にできたらおもしろいんじゃないかと思ったのです。もともと木とお酒は相性が良いと感じていました。ウイスキーは樽熟成によりおいしくなることを知っていたためです。

一方、実現するには多くのハードルがありました。そのひとつが、酒造免許の取得です。試験製造の場合でも、お酒を造るには酒造免許の取得が必要。そのうえ、お酒の種類により取得する酒造免許も異なり、木から造るお酒はどれにも該当しなかったのです。1年以上にわたり税務署に足を運んで説明し、2017年、酒造免許を取得することができました。

また私たちが行うのは試験製造です。研究機関なのでお酒の販売は行っていません。日本国内で製造する民間企業と共同で、実生産に向けた技術開発に取り組んでいます。

2キロの木材からウイスキーボトル1本分

ーー酒造免許の取得から8年経った今、スギやシラカバなどのさまざまな樹種のお酒が造られています。使用する樹種は、どんな基準で選定しているのですか?

安全性の確保を第一に選定しています。そもそも、日本の法律では全く新規な食品に対して、安全性に関する明確な検査基準が定められていません。しかし、私たちは一定の安全性を保障する必要があると考えています。

「木のお酒」は人間が初めて口にするもの。安全性に関するデータの蓄積がなく予測しにくい側面があります。当研究所では、信頼性が高いヨーロッパの安全基準にならい、基本的な安全性試験を実施しています。

使用する木材は、食に身近な樹種です。例えば、シラカバやクロモジはつまようじ、サクラの葉は桜餅と、食に近いところで使われていますよね。こうした視点から原材料の樹種を厳選しています。

ーー実生産に向け民間企業と共同開発が進められていますが、実際、お酒を造るのにどれくらいの木材を必要としますか?

ウイスキーボトル1本(750mL)のお酒を造るのに、2キロの木材(乾燥重量)が必要です。樹齢50〜60年の人工林のスギ1本だと約150本ができます。

山には約2万年分の原料も。持続可能な森林経営を考える

ーー原材料となる木材は山から調達することになります。「木のお酒」を実生産した場合、持続可能な森林資源の循環は可能でしょうか?

「木のお酒」を実生産すると「木が切り倒されて、ハゲ山になるのではないか」という心配の声があがっていますが、全く問題ありません。私たちはその調査を、実際に滋賀県の東近江市で行ってきました。

東近江市は全国的に見て、平均的な植林が行われてきた地域です。年間でウイスキーボトル1万本(一本750mL)を製造したとしても、東近江市のスギだけで約2万年分あるという試算になります。しかも原材料に使う木材は樹齢50年あれば十分だと考えています。

一方、問題なのは原材料に「広葉樹」を用いる場合です。人が植林し意図的に増やす人工林と違い、「広葉樹」は自然の成り行きで更新されていく天然林。特定の樹種のみを伐採すると全体のバランスを崩す可能性があります。

そのため、当研究所内にいる森林生態研究グループの研究者とともに、森林の多様性を維持するためのガイドライン作成に向けて取り組んでいます。

ーー製造工程でのエネルギー投入量や廃棄物量はどうでしょうか?

投入する水は、木材の9倍にあたる量が必要です。水使用量が少ないと、木材の粉末が水分を吸い尽くして詰まってしまい、装置が動かなくなるため、十分な水量を必要とします。また製造工程では化学薬品などは投入しないため、主に配慮するのはBODですみます。

湿式ミリング処理を行う装置のエネルギー使用量は多めです。これは、今使用している装置が研究所内で実証試験を行う規模の装置だからという理由もあります。工場レベルの稼働に上げたときのスケールメリットについては現在、調査中です。

また、廃棄物として発生する酒粕は、木の香りを活かして燻製への活用を検討しています。「木のお酒」のおつまみとして合いますよ。

「木のお酒」を起爆剤に、森林資源の循環を

ーー「木のお酒」で大切にしている価値観をお聞かせください。

「木のお酒」づくりでは、木材を粉末状にして発酵させるので、形状に関係なくさまざまな木材から造ることができます。例えばフシが多くて建材にしづらい木材や、間伐材も可能です。お酒の造り手がどこに意図を置くかによると思っています。

ですが、この「木のお酒」にはロマンという魅力があると思っています。ここにあるスギのお酒は、樹齢46年のスギが原材料です。このスギを伐ると、その断面には毎年作られてきた46の年輪があり、真ん中には46年前にスギの木が作ったセルロースが残っています。

さらには45年前、44年前…とすべての年のセルロースが残されているんです。これらすべてが粉末化されてブトウ糖からアルコールへと変化したお酒は、飲むと体中に取り込まれ、一部は代謝されて細胞と同化します。

つまり46年間すべての年の成分と体が同化できることになります。樹齢200年の木だと江戸時代の成分が体に取り込まれるんですよ。そういう想像を楽しめる、付加価値を付けられるのが「木のお酒」であり、おすすめしたい一番の魅力です。

ーー飲んでみたいですね。「木のお酒」の魅力が知られると、活用シーンも広がるのではないでしょうか。

端材や間伐材など余すことなく使っていく考え方は大切です。加えてもうひとつの活用方法として、台風で倒れてしまった御神木をお酒にして、地域みんなで飲むといった活用もあると思っています。

それだけでなく、今、各地の林道は、人口減少などさまざまな原因から整備されずに朽ちて、森に入れなくなっています。そこには樹齢100年を超す木や、お酒にするとおいしい風味の樹種が生えているケースもあります。

「木のお酒」なら一本伐採して150本製造するだけで、150万円の売り上げ(一本750mL、一本1万円の想定)が可能です。森の中に原料になる木が何本かあれば、売り上げを見込んで資金を回し、林道を作り直す動きも生まれます。林道ができれば、製材としてほかの木を伐採することも可能になります。「木のお酒」が、森林資源を循環させる起爆剤になる可能性は大いにあると思うのです。

森林の循環と再生へ向けて

ーー日本のもう一つのお酒になり得るのではないか。そんな可能性を「木のお酒」から感じました。これからの展望を教えてください。

将来的には各地域に生産施設を展開していきたいですね。各地で育つ木を使った「木のお酒」を造りたいと考えています。

今は、「スギのお酒」のようにひとつの樹種から造っていますが、地域の樹種から造った数種類のお酒をブレンドすれば、独自の植生が反映された地域性の高いお酒が生まれると思うんです。

例えばここつくば市の場合は、筑波山がありますけれど、私たちが扱っている樹種の中でスギとコナラは筑波山でも育っています。筑波山のスギやコナラからできた「木の酒」をブレンドすることで「筑波山ブレンド」を造ることができますよね。

あと、樹種ごとに風味が異なる「木のお酒」を通して、木に興味を持ち、木を身近に感じるきっかけにつなげていきたいです。街路樹など身の回りに立つ木の樹種に関心を持ったり、木の製品を手にする機会が増えたりすれば、木の魅力を感じられますよね。

こうした意識が高まれば、木とともにある暮らしに立ち戻ろうという流れも生まれ、林業も活発になるのではないでしょうか。「木のお酒」の社会実装を通して、日本の林業を盛り上げていきたいです。