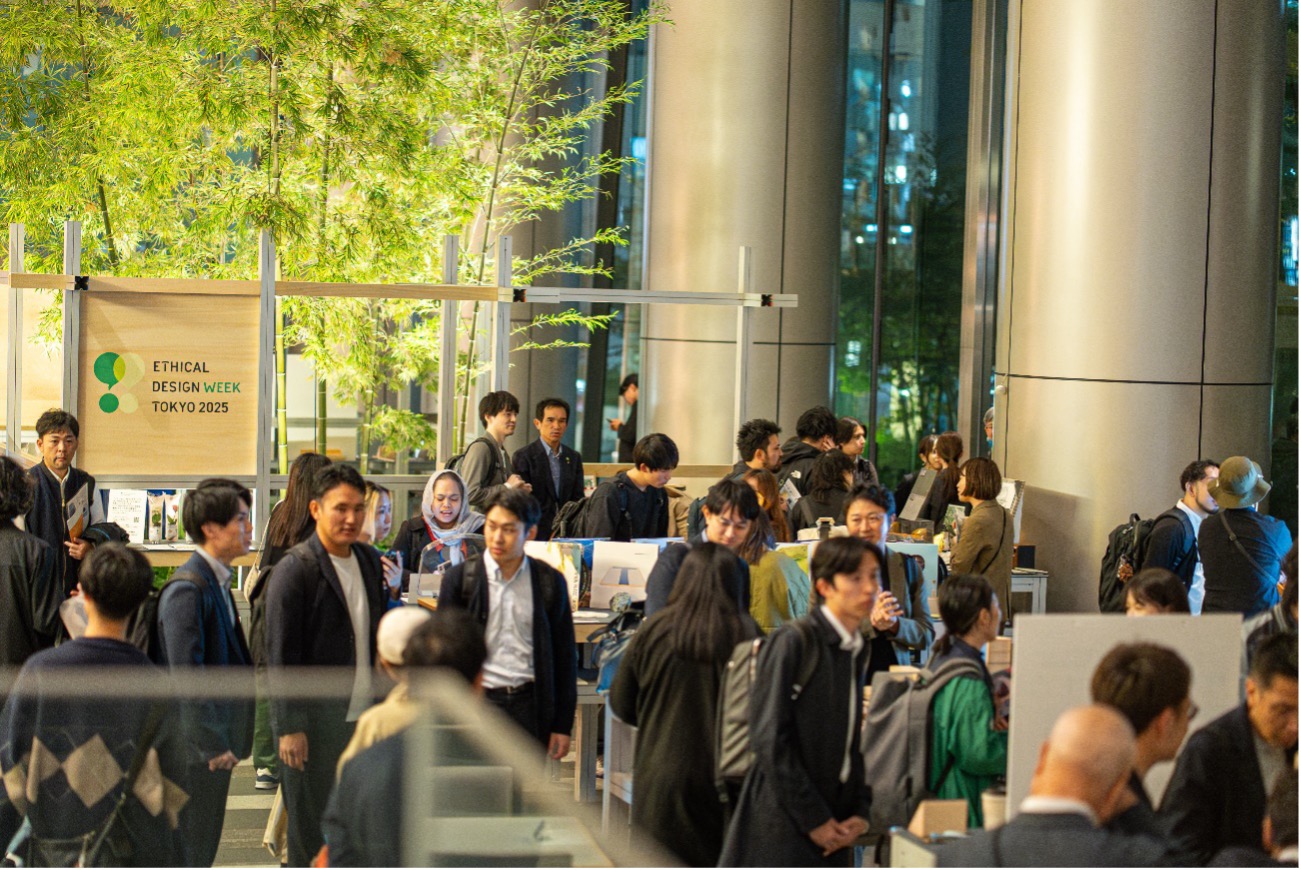

2025年10月22日〜24日、虎ノ門ヒルズで「ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2025」が開催されました。株式会社船場と株式会社博展が共同開催するこのイベントは、業界の枠を超えた共創パートナーとともにエシカルな取り組みを発信し、未来を考える3日間の参加型イベントとして多くの注目を集めました。

第6回目となる今回のテーマは「TOKYO ETHICAL CITY」。都市の面積は地球のわずか3%でありながら、世界人口の半数以上が暮らし、資源の75%が消費されている現状に目を向け、エシカルな視点で都市を見つめ直し、未来のウェルビーイングを考える機会となりました。

空間づくりを起点に都市の未来を考える

内装業界で先駆けてエシカルデザインを推進する船場と、資源循環型イベントの実現を目指す博展が協力することで、共創パートナーの輪を拡大し、空間づくりを起点としながら内装・イベント業界における社会課題の解決へ向けた取り組みを加速させています。

会場となった虎ノ門ヒルズは、都市の中心でありながら緑豊かな空間を持ち、人々が思い思いに過ごせる環境が整っています。イベント期間中は多くの来場者で賑わいを見せ、この空間は単なるイベント会場ではなく、エシカルデザインを体現する場として機能していました。

循環型社会へ向けたエシカルデザイン展示

イベントでは、素材開発・製造・流通・情報設計・教育、そして社会課題に挑む事業支援の領域など、幅広いパートナーが参画。背景にあるストーリーや製造プロセスの工夫、サービスの構築、地域との共創など、さまざまなエシカルデザインが展示されました。リユースを前提とした什器や、分解可能で廃棄を出さない循環型の会場デザインも特長です。

廃棄を出さないイベント運営

会場には「CITY RESOURCE HUB」コーナーが設けられ、イベントや周辺で発生する不用物を"資源"と捉え、回収・分別・分析するステーションとして機能。都市型資源循環のあり方を探るとともに、「ごみを捨てる」から「資源を循環させる」への意識転換を促していました。

「City Green Fes.」としてエシカルなマルシェも展開され、Z世代を中心とした若い世代の姿も多く見られました。環境・ウェルネス・カルチャーを横断し、人と街をつなぐ新しい活動は、未来の都市のあり方を示唆するものでした。

運営自体も循環型イベントのモデルケースとなっており、アンケート回答やSNS投稿をした来場者には「フラワーロス」を活用したバラの花がプレゼントされるなど、資源の有効活用を体験できる仕組みが随所に取り入れられていました。

循環から生まれる新たな価値

会期中、7つのトークセッションが実施され、エシカルな都市の未来像を探るカンファレンスが連日満席となっていました。その中から、CE.Tでは「建築の循環」や「サーキュラーデザイン」に関するセッションを取材させていただきました。

「建築の循環をデザインする」- エンボディドカーボン削減への挑戦

「建築の循環をデザインする ―エンボディドカーボン削減への挑戦」と題されたセッションでは、建築業界におけるCO2排出削減に向けた創造的な議論が展開されました。

船場の本田氏は、建築物のライフサイクルにおいて発生するCO2排出量のうち、特にエンボディドカーボン(建設資材や建設段階で発生するCO2)削減の重要性を強調しました。「2028年からエンボディドカーボンの可視化が義務化される中で、設計段階からどう考えるべきか」という問いが投げかけられました。

チヨダウーテの平田氏からは、船場と取り組む石膏ボードの水平リサイクルへの挑戦を紹介。「解体現場から発生する廃石膏ボードの回収率は現状で6%程度。これが30年後には約3倍の量になる見込みで、埋め立て処分場のキャパシティでは到底追いつかない」と危機感を示しました。同社は石膏ボードのリサイクルプラントを全国に展開し、「ボードtoボード」と呼ばれる循環の仕組みを構築。さらに世界初となる廃石膏ボード100%使用の石膏ボードも開発されています。

NewNorm Designのファラ・タライエ氏は、マテリアル情報のデータベース化の重要性を指摘。建材の製造過程や廃棄時のCO2排出量、リサイクル可能性などの情報が一元管理されていれば、設計者はより持続可能な選択ができるとし、「MATINNO」というマテリアルのプラットフォーム開発を進めていることを紹介しました。

竹中工務店の山崎氏は、「建築の寿命は物質的な頑丈さだけでなく、人間の愛着によって決まる」という視点を提示。大阪・関西万博での「森になる建築」プロジェクトや、築40年の建物を解体せずリノベーションした事例を紹介、「建物を単に壊して新築するのではなく、地形として捉え直し再編集していく。それによりCO2排出量7割削減を実現しました」と成果を語り、地球と地域の一員としての建築を示しました。

サーキュラーデザイン最前線

もう一つの注目すべきカンファレンス「サーキュラーデザイン最前線」では、大量生産・大量廃棄を前提とした従来のビジネスモデルを問い直し、資源を循環させながら価値を生み続ける新しい事業デザインの姿を探るトークセッションが行われました。リユースの実践者と経営のプロが集い、最前線の現場とあるべき未来を語りました。

今回のイベントディレクターを務めたエシカルディレクターの坂口真生氏が冒頭、サーキュラーデザインの考え方を整理し、「デザインとは単なる見た目だけでなく、課題を解決するために最適な解決策を考え、形にすること」と定義。この視点から循環型の社会システムを考える重要性を強調しました。

水野氏は、西武百貨店時代にLOFTを立ち上げた経験や、「ほしいものが、ほしいわ」という有名なコピーが生み出された背景を語りつつ、「文明と文化の違い」を指摘。「文明的には使われたものの価値は徐々に下がるという考えになるが、文化的には使われることによって価値が付いてくる。クラシックカーのように、その歴史が価値を生み出す」と示しました。

リユース業界の革命児、バリュエンスの嵜本氏は今年7月にフランス・パリで開催されたオークションにて、約14.7億円で落札したバーキンのオリジナルプロトタイプについて言及。「文化を未来につなぐ、サーキュラーデザインの象徴であり、リユースが素晴らしいことを世界に向けて発信し、多くの人の選択肢に"中古"という選択肢を加えたい」と語りました。同社はリユース品に「Resale Impact」という環境負荷削減貢献量を表示するなど、環境負荷の可視化にも取り組んでいます。

トークセッションでは、利益だけでなく、その先の目的として人々の暮らしを幸せにすることを考えるべきであり、単なる経済的価値にとどまらず文化的・社会的価値を創造することが企業の競争力になると締めくくりました。

エシカルとは、人と地球にやさしい選択

「ETHICAL DESIGN WEEK」は当初、船場の社内啓発が目的だった小さなイベントから、年々規模を拡大し、オープンイベントへと進化してきました。昨年からは博展との共催でより規模を拡大し、今年の開催も多くの共創パートナーが参加し、多様なコンテンツを通じてエシカルな視点から都市の未来を考える場となりました。

船場と博展が描くエシカルデザインの未来は、イベントコンセプトにも掲げられていた「GOOD QUESTION, EACH ANSWER.」の精神のもと、多様な視点を取り入れながら、より良い解を見出していく継続的なプロセスです。このイベントを通じて、エシカルが難しい概念ではなく、日常の中の選択として身近に感じられるようになった参加者も多かったのではないでしょうか。

今回のイベントは、過去最大規模で盛況のうちに幕を閉じましたが、その影響はイベント期間を超えて、参加者一人ひとりの行動変容につながっていくことでしょう。次回の開催にも大いに期待が寄せられています。