若い世代への環境教育の重要性は日々高まっていますが、一方で、学校などの教育現場では時間やリソース面などにおいて課題を抱えています。そうした現実に向き合いながら、環境教育と地域資源循環を掛け合わせて独自の学習コンテンツを作成し、持続可能な社会の担い手の育成を目指すスタートアップ、PHI(ファイ)株式会社をご紹介します。

地域資源を活用したオリジナルのアップサイクル品を生み出し、それらを学校や地域での環境教育に活かすことで地域課題解決にも一石を投じる同社のユニークな取り組み。代表取締役の繁田知延氏に詳しくお話をうかがいました。

広島の伝統的工芸品「熊野筆」継承プロジェクト

―繁田さんは、2024年にPHI株式会社を設立し、精力的に事業を展開されています。現在手掛けるプロジェクトの内容について教えてください。

まずは広島の事例をご紹介します。県内の小学校と連携させていただき、学用品を伝統的工芸品として再生させるプロジェクトを推進しています。

具体的には、低学年の小学生が学習で使用する、朝顔等植物の栽培用プラスチック鉢を回収し、それらを広島の伝統的工芸品である熊野筆の持ち手としてアップサイクルする、というものです。

きっかけは、広島の公立大学の授業で講師をしている際に出会った熊野筆メーカーの社長さんから、熊野筆の生産数、職人の数が減少傾向にあり、熊野筆の伝統をどう後世に残していくか頭を悩ませているとうかがったことがはじまりでした。広島の皆さまはユニリーバUMILE(UMILEについては後述)の理念に共感いただき、様々な形でサポートいただいてきたご恩があるため、私らしい課題解決方法で恩返ししたいと考えていました。

一方で、小学生が朝顔等の植物を栽培する際に使用するプラスチック鉢は、広島に限らず全国的に課題となっています。年間300トンも廃棄されていますが、学用品としての安全面の担保などから水平リサイクルが難しく、以前から解決方法が議論されていました。

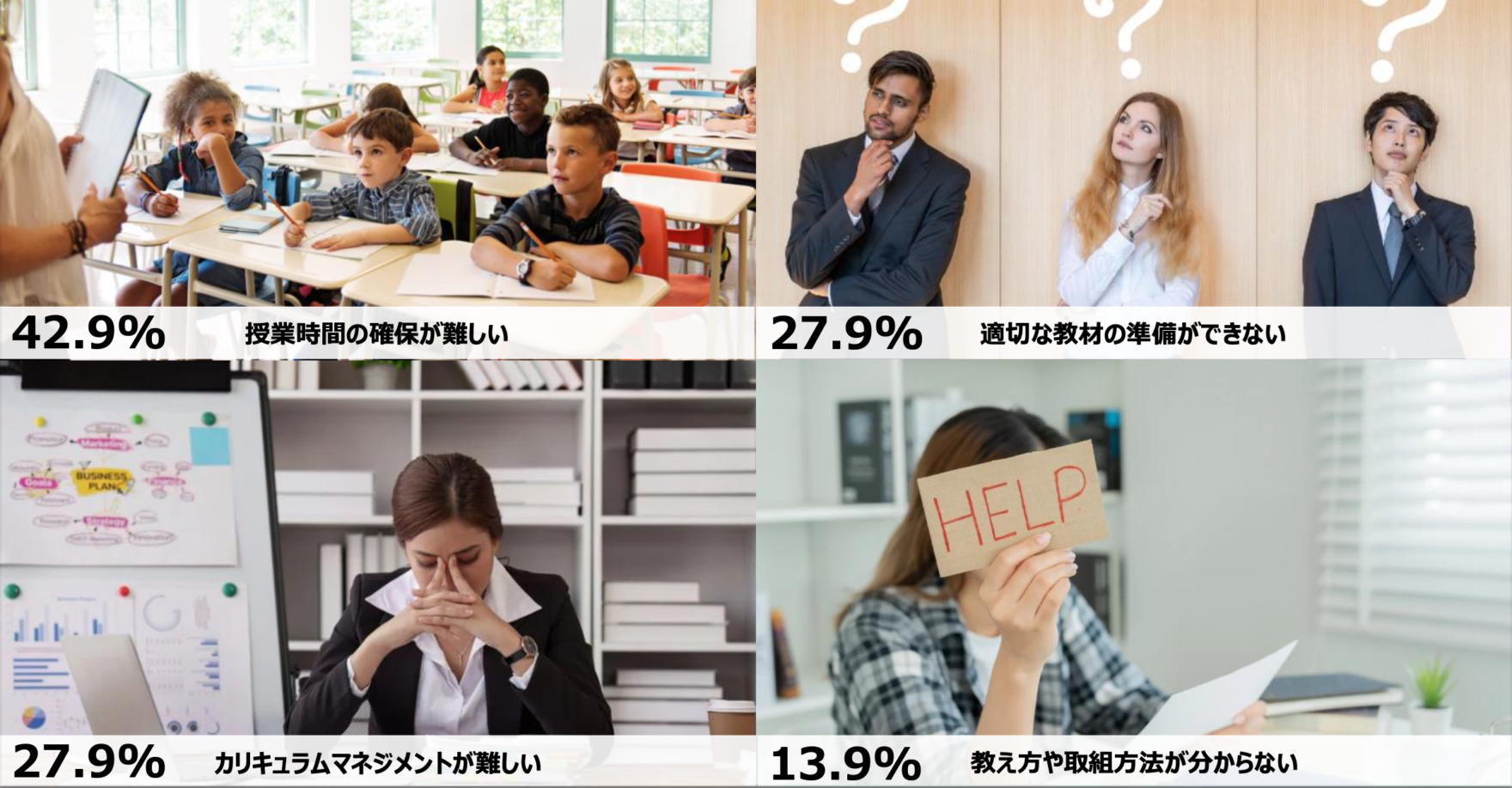

さらには、環境省が実施したアンケート調査により、教員の方々が環境教育について次のような課題を感じていることが明らかになっています。

朝顔プラスチック鉢を熊野筆の持ち手部分にリサイクルし、環境教育の題材にすることができれば、これらを一気に解決できるのではないか。そんなアイデアが浮かんだのです。

―確かに、実現すれば同時に3つの課題が解決できますね。実際に熊野筆へのアップサイクルなどは進んでいるのでしょうか。

2024年の12月に鉢を回収し、洗浄破砕の後、リサイクルペレット化して熊野筆の持ち手としてアップサイクルし、2025年3月には完成した筆を学校に贈呈しました。今後はこの筆を使用して、子ども達や地域の皆さまとワークショップを行う予定です。

ワークショップの内容については、持ち手部分に練り込んでいる徳島の藍の液を使って自由に絵を描いてみる、手紙を書いてみる、などを検討しています。子どもたちにとっては、「藍」というもう一つの伝統的文化に触れることができますし、実際に自分の体を動かして体験することで、楽しみながらその意義を実感できるのではないかと考えています。

地域の人々との関係づくりを大切に

―広島の事例のように、他の地域でもPHIが事業のスキームを描いているのですか。

そうですね。自治体や地域の方々と一緒に動くことでその地域特有の課題を特定し、環境教育という観点で私がソリューションを提供しています。ただ、単にスキームを考えてお渡しするのではなく、私自身が動いて創っていく、さらには現地に出向いて授業をする、というところまでを手がけているのが特徴です。

事業を成功させるためには、地域のステークホルダーの方々との連携・協働が不可欠です。広島でスムーズに事業が進んだのも、熊野筆メーカー晃祐堂の土屋社長、安田学園の協力が大きかったですね。

安田女子大学には書道学科があり、同じ学園には小学校もあります。そこで、晃祐堂様を通じて理事長に、「小学校で朝顔プラスチック鉢を回収させていただき、アップサイクルしたリサイクル熊野筆を児童の皆さんにお渡ししたい。自分が使用したプラスチック鉢がリサイクルすれば熊野筆になって還ってくることを体験いただきつつ、書道学科の学生さんが先生となり、小学生や地域の子どもたちに書道を教えてもらいたい」とプロジェクトの趣旨を説明したところ、協力を快諾いただくことができました。

今後も地域の方々との関係づくりを大切に、事業を推進していきたいと考えています。

環境教育は「実践的」で「楽しい」がポイント

— 埼玉県のサーキュラーエコノミー関連の補助事業※にも採択され、活動を行っていますね。

※埼玉県サーキュラーエコノミー推進事業事業化支援補助金

補助事業では、埼玉県深谷市にて、地域の特産品である深谷ネギを活用したプロジェクトを進めています。

規格外の深谷ネギと、深谷テラスパーク※から廃棄される育苗ポットを再資源化し、それらを使ったアップサイクルカトラリー(フォーク)を開発しました。カトラリーは単なるアップサイクル品ではなく、「ネギの香りがする」という特徴があります。香ばしいネギの香りでお食事に彩りを添えますが、食後に手がちょっとネギくさくなります。

※深谷テラスパーク:イベント広場や野菜や花をモチーフにした大型遊具などがある深谷市の総合施設

今年(2025年)3月17日から深谷テラスパーク、RELOCA BASE FUKAYA OAK、 PHI selection にて販売を開始しています。

— とてもおもしろいですね! そのカラトリーを使うと、食べるときに「ネギフレーバー」が楽しめるということですよね。

そうですね。なぜこんな機能を追加したかというと、カトラリーのおもしろさをフックにして、子どもたちに資源循環について興味を持ってもらいたかったからです。カトラリーを使って給食を食べたり、ネギの香りに合うサラダを考えたり。そんな環境教育につながるワークショップを計画しています。

—子どもたちも楽しみながら環境について学べそうです。

ありがとうございます。現在学校で行われている環境教育は、座学や工場見学など、受身的な内容が多くなっています。そうするとどうしても、子どもたちの印象に残りにくい……という側面があります。ですから、熊野筆の活動の際にも触れましたが、子どもたちが手や体を動かす「実践的」な内容であること、楽しめることを重視して環境教育プログラムを組み立てています。

社内起業から創業へ

―PHI株式会社を創業した経緯を教えてください。

私が勤務しているユニリーバには「サステナビリティを暮らしのあたり前に」という理念があります。特に海外では、ビジネスとパーパス(目的・存在意義)を掛け合わせる取り組みが盛んですが、日本ではまだ十分に取り組めていないと感じていました。

そこで、自らプロジェクトを立ち上げようと考え、社内起業の形で「UMILE(ユーマイル)」というSDGsプラットフォームを2020年11月にスタートさせました。

UMILEの活動の中で環境教育も積極的に実施していましたが、ユニリーバで公立学校にて「大がかりな」出前授業や環境教育を行うことが、公教育の中立性の観点で難しい状況に直面しました。

また、出前授業で数十人〜数百人の規模で実施することももちろん重要なのですが、その方法だけでは、社会を変革するにはかなりの時間を要してしまうと感じました。より大きなソーシャルインパクトを出すには、私の考える実践的な環境教育プログラムを自治体規模で学校に導入してもらう必要がある。そう考え、「持続可能な社会の創り手を育む学習コンテンツを公立学校に導入する」というビジョンを掲げて、2024年5月にPHI株式会社を設立しました。

―環境教育を広げていくために、「地域」や「地域資源循環」に着目したのはなぜですか。

それには、UMILEでの経験が大きく影響しています。UMILEでの活動の一つに、使用済み製品をリサイクルボックスに戻すか、詰め替え製品を購入するとポイントが貯まるというプログラムがあります。

※UMILEプログラムの詳細についてはこちらをご覧ください。

各自治体の資源循環プラットフォームに加入し、地域のために頑張っている地元企業さん、アツい想いを持つ自治体職員と一緒に協働共創を進めていくうちに、地域の生活者の皆さんが共感してくださり、積極的な参加をしてくれる変化を目の当たりにしました。

こうした経験から、地域と協働共創することの大切さを学びました。さらに、地域の方々と一緒に活動するうちに、その土地特有の課題が見えてきたという側面もあります。それら地域課題を解決するプロセス自体を環境教育に取り入れることができれば有意義だと感じ、「環境教育」×「地域資源循環」を両立するアプローチを始めました。

日本のアップサイクル技術と伝統文化を海外にも広めたい

— 今後の展望を教えてください。

まずは、現在行っている各地域の伝統的工芸品や地域資源、環境教育を掛け合わせたプロジェクトを軌道に乗せ、またその方法を、志はあるが解決方法が分からず困っている地域の方々に共有し、取り組みを日本各地に広げていきたいです。そして、公立学校での環境教育プログラムにご採用いただくことで、本格的な運用につなげていくことが目標です。

— 日本だけでなく、世界に広げていく計画があるそうですね。

例えば、UMILEで回収した空容器をみると、ありがたいことに綺麗に洗って乾かして回収協力いただいたものがとても多いです。また、飲料ペットボトルだと更に想像しやすいと思いますが、飲み終わった後は老若男女問わず、きちんとラベルを剥がしてすすいで捨てますよね。そういった日本人の生真面目な気質や「みんなで協力する」といった精神は、リサイクルとの相性も良く、良質なリサイクルペレットを低コストで生産するにあたり、海外にも誇れる文化だと捉えています。

そんな日本人の文化とアップサイクル技術の高さを、伝統文化と掛け合わせて世界に発信していきたいと考えています。

— 日本だけでなく世界に広がっていくと考えると、より希望が持てますね。本日はありがとうございました。

(画像はすべてPHI株式会社提供)