10月13日に閉幕した大阪・関西万博。実はパビリオンの多くが半年後の解体を前提に設計・施工されたサーキュラーエコノミー建築です。天井膜屋根素材がアパレル製品に生まれ変わるルクセンブルク館、部材のほぼ100%が2027年の横浜花博で活用されるウーマンズパビリオン、構造材をリースという形で調達したおばけパビリオンなど、会場全体が建築業界におけるサーキュラーエコノミー実践の場となっています。

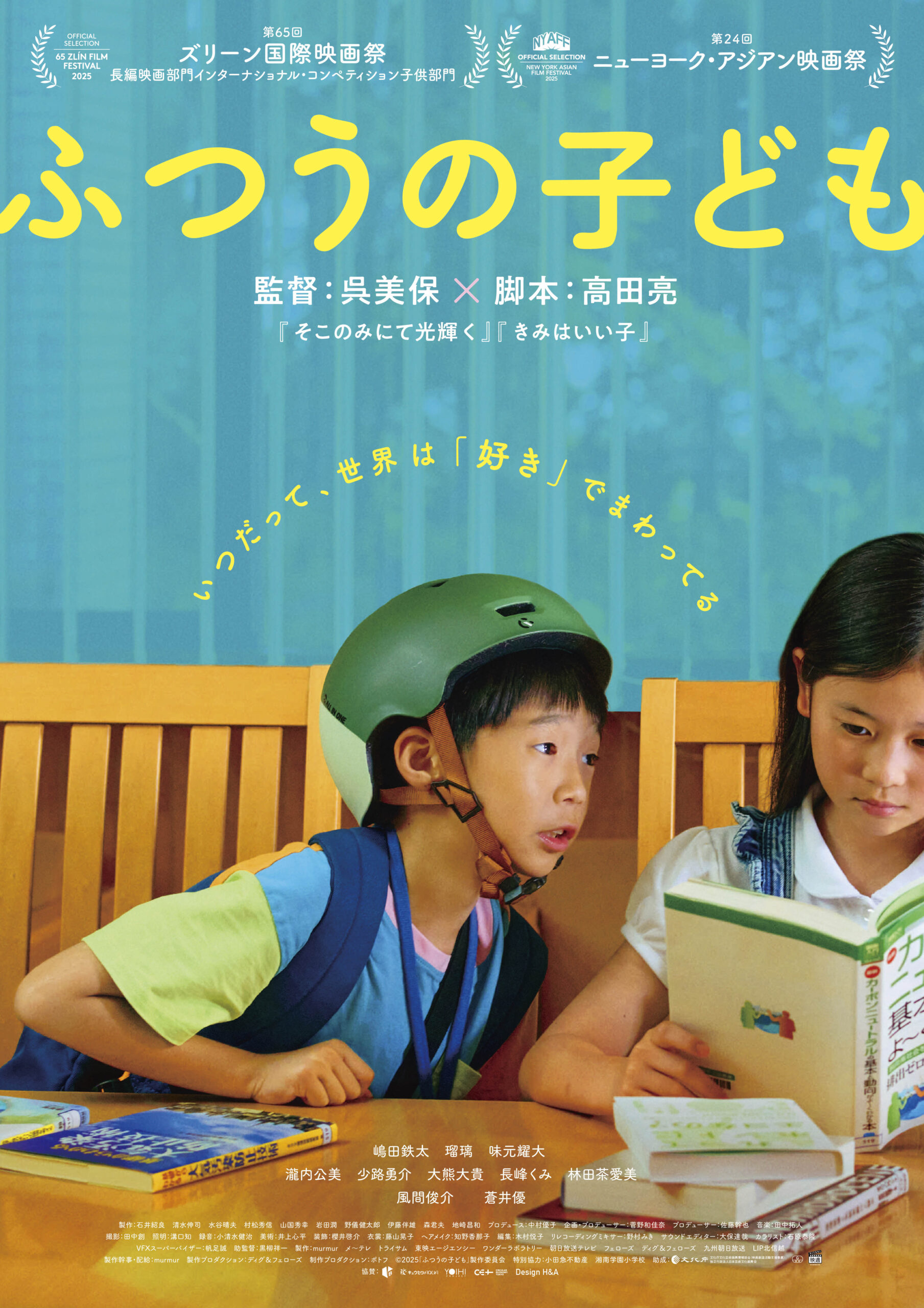

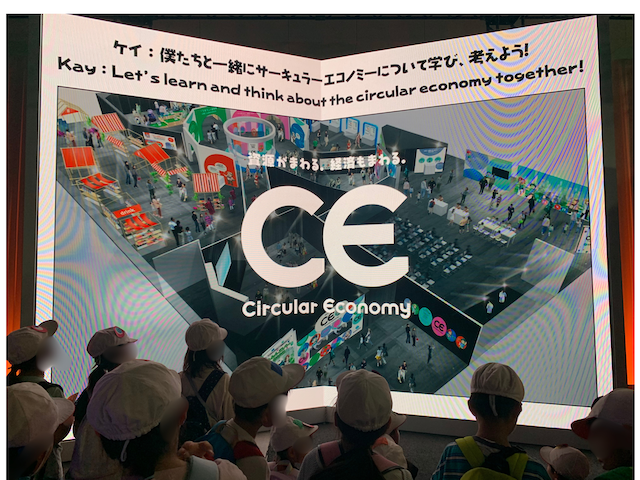

そんな万博内のEXPOメッセ屋内展示場「WASSE」では9月23日から29日までの7日間の期間限定でサーキュラーエコノミーそのものを学べるイベントも開催されました。シリーズ累計1500万部突破の『科学漫画サバイバル』とのコラボレーションで、サーキュラーエコノミーと資源循環に繋がる行動を学べる体験型催事『サーキュラーエコノミー研究所』です。筆者も小学生の子どもと一緒に参加しました。

このままだと未来はどうなる?

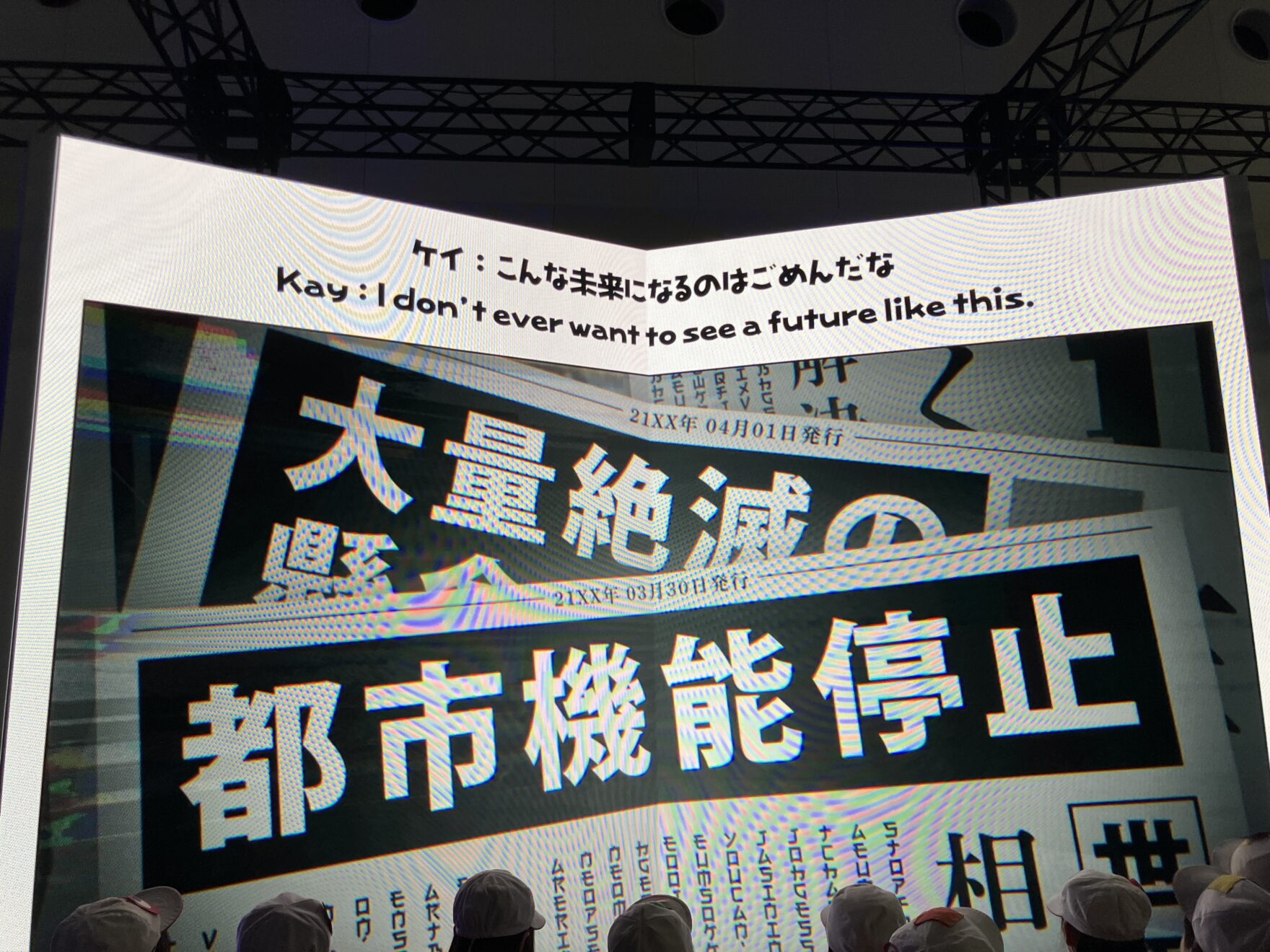

会場に足を踏み入れると暗闇の中で始まるのが『科学漫画サバイバル』の世界へと誘うアニメーション。サバイバルの達人である主人公ジオたちとともにノウ博士の研究所を訪れたわたしたちに"未来からのSOS"が届きます。メッセージとともに転送された映像に記録されていたのは、気候変動による海面上昇や生態系の破壊。干ばつによる食糧危機。森林や鉱物といった資源の激減。ゴミによる環境汚染と、現代を生きるわたしたちが大量にものを作っては捨てることを繰り返した結果、人類が存続の危機に陥った未来でした。

「どうにかして未来は変えられないの?」と困惑するジオたちに、未来の自然や人々を救う方法として提示されるのが"現代を生きるひとり一人がサーキュラーエコノミーを社会に広め、実践していくこと"。

「わたしたちの行動次第で未来が決まるってこと?」「でも、サーキュラーエコノミーって何?」

使命感に燃えるジオたちとともにサーキュラーエコノミーについて学ぶため、「かう」「つかう」「わける」「まわす」という4つの研究室を巡る旅に出ることになります。

実はその研究室のひとつ1つが「かう」や「つかう」といった日常の消費行動の場面で、どのような選択をすればサーキュラーエコノミーにつながるのか、使い終わったものをどう「わける」ことが適切か、そして使い終わったものをどのように「まわす」(循環させる)のかを、クイズなどの謎解きも交えたミッションをクリアすることで自然に身につけていける体験型の環境教育の場となっているのです。

「かう」の研究室

1つ目のミッションは「環境に配慮した製品を選ぶこと」。

リサイクル素材を使ったもの、長く使えるもの、修理できるもの、リユース品レンタル・シェアリングサービスなど、研究室に並んだ様々な店で「未来を良くするための買い物」のポイントを"グッドチョイスミッション"へのチャレンジを通じて学んでいきます。

4つのノートの中から再生紙が使われている製品を見抜くミッションなど、初級から上級まで3つのコースがあり、最高難易度の"ノウ博士コース"は大人にとってもなかなかの難問。サーキュラーエコノミーの奥深さに改めて気づかされました。

また、同じ「かう」の研究室では株式会社ロスゼロの「今日から始める!未来につながるお買い物研究」を始めとする、6つの事業者の研究発表も子どもたちの探究心を集めていました。

さらにミッションをクリアした「かう」の達人たちには今後のサーキュラーエコノミー施策を左右するアンケートも実施されていました。

Q.あなたがこのボトルを買いたくなるのは次のうちどの表示があるものですか?

A.再生材を使用

B.10人のうち7人がマイボトルを使っています

C.プラスチック削減に貢献

D.1年でペットボトル代を15000円ほど節約できます。

アンケートの主旨をイベント主催である経済産業省 資源循環経済課の担当者の方に伺いました。

「今後、消費者の方に環境に配慮された製品をよりお手にとって頂くためには、"消費者は商品のラベルにどういう表示がされていたら購入欲が上がるのか、選びやすくなるのか"を検証するために、4パターンの表示の中からひとつ選んで頂く形でアンケートしています。一般の方の感覚としてどれが1番選びたくなるのかというリサーチ結果を事業者さまにご活用頂く等も検討しております」

あなたが買いたくなるのは4つのうち、どの表示ですか?

「つかう」の研究室

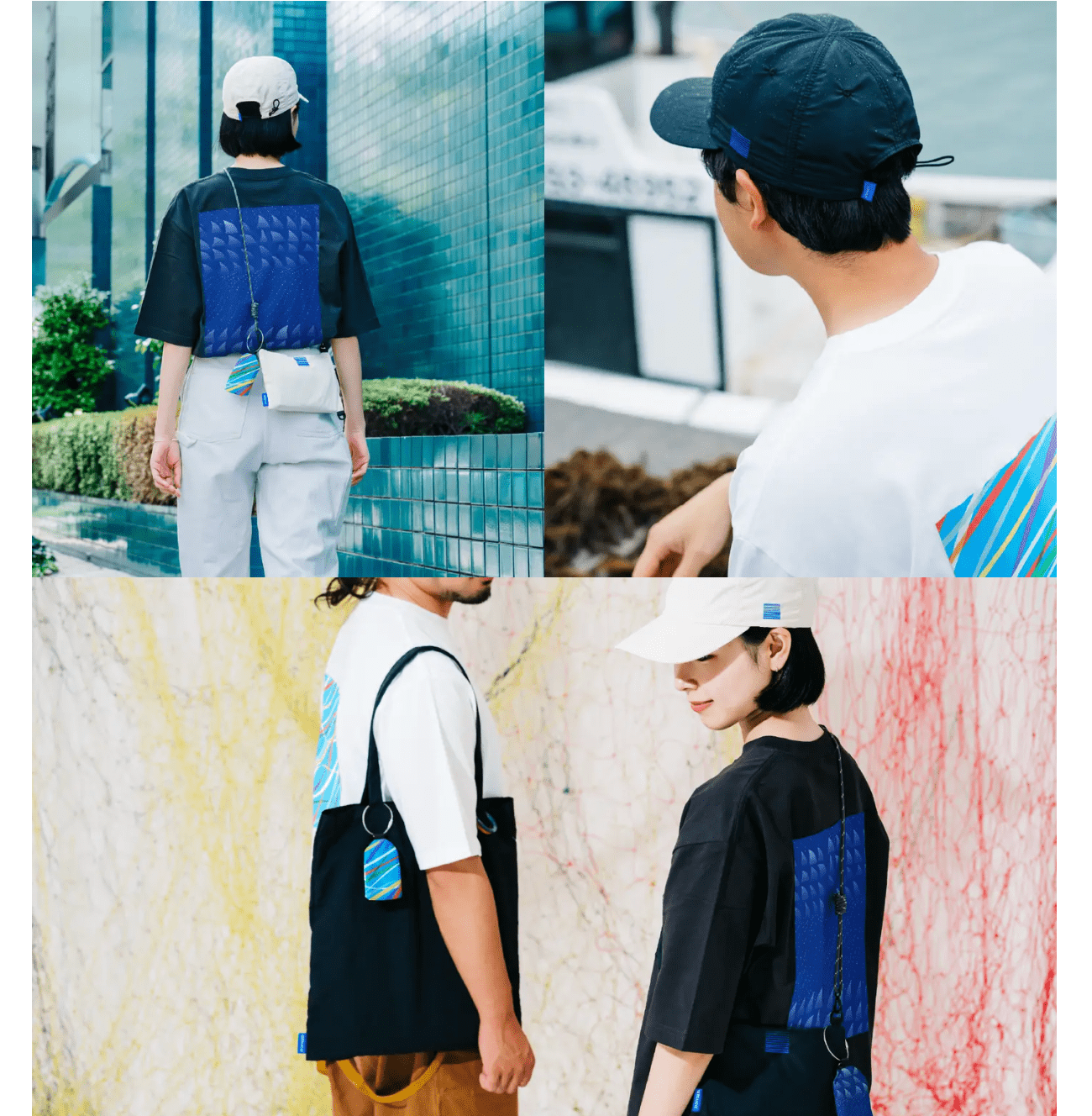

続く「つかう」の研究室で待っていたのは、使い終わった洋服などをアーティストたちが創意工夫でよみがえらせた「よみがえりコレクション」。直したり工夫したりすることでモノの魅力が高まることを明らかにしていく研究室です。

実際にリペアやリメイクをする様子や、YKK株式会社による「ファスナー修理の研究」を始めとする5社の研究発表を見ながら、定期的にメンテナンスする、壊れたら修理に出す、一部分だけ買い足すなど「どうすれば長くものを使い続けることができるか」を学んでいく。それが2つめのミッションでした。

「わける」の研究室

3箇所目「わける」の研究室で待っていたのは「わけまくりマシン」というごみを細かく分別するマシン。

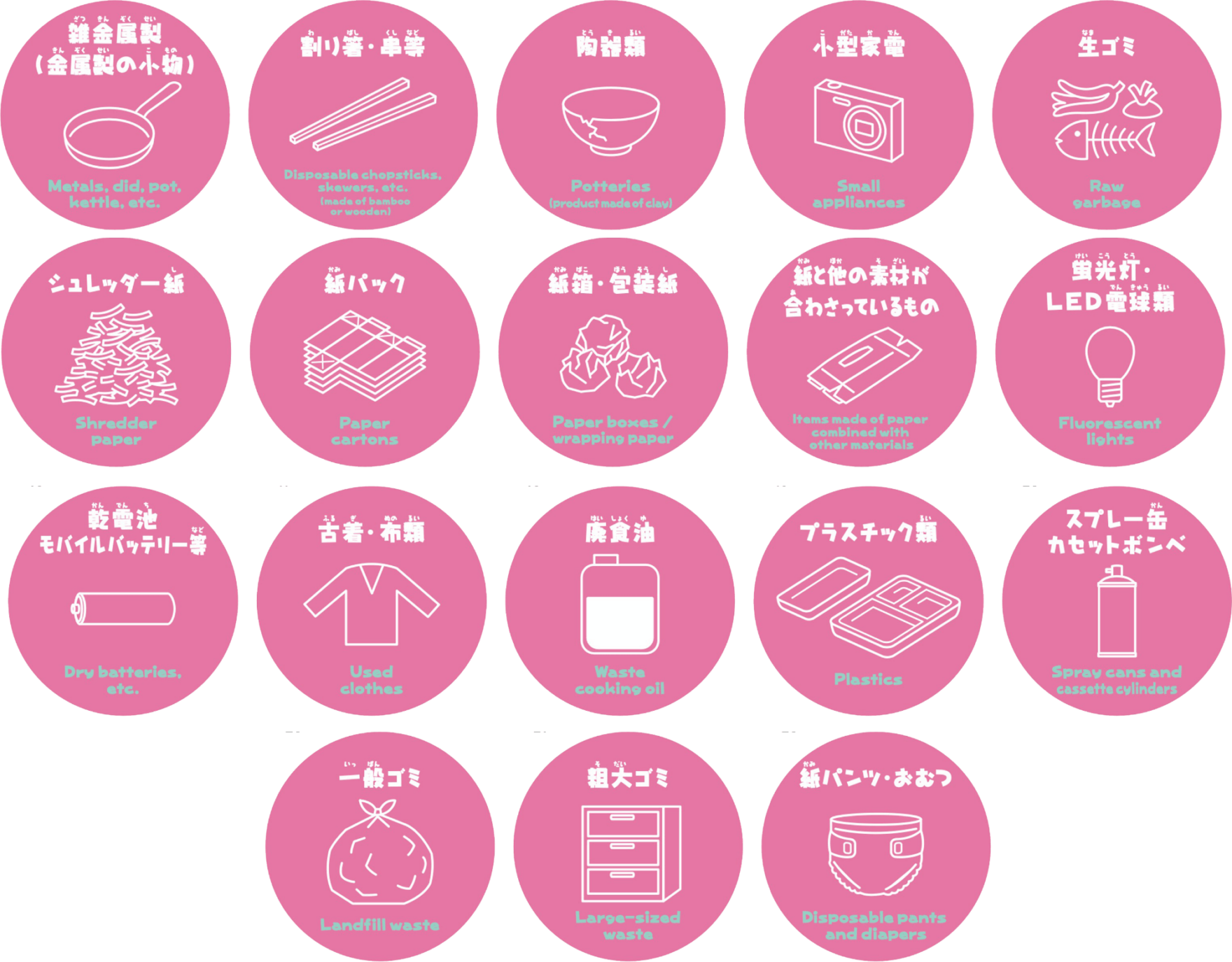

ごみを28 種類に分別して再資源化している鹿児島県大崎町にインスピレーションを受けて企画されたもので、無作為に渡された6枚のチップに書かれた身の回りのごみをゲーム感覚で分別していきます。

さらに、研究ブースではPHI株式会社による「日本の伝統工芸品 広島熊野筆」×「環境教育」×「地域資源循環」の研究」を始め、5つの事業者が研究を発表。

分別ゲームと研究発表を通じて、正しく分別すればごみは地域資源という"お宝"になることを学んでいくのが3つめのミッションでした。

「まわす」の研究室

そして、サーキュラーエコノミー研究の集大成といえるのが「まわす」の研究室にある「ぐるぐるタイムマシン」。時計の針を逆回転させることで、たとえば「窓ガラス」は「ガラス」と「アルミサッシ」などどんな資源からできているのを知ることができるマシンです。

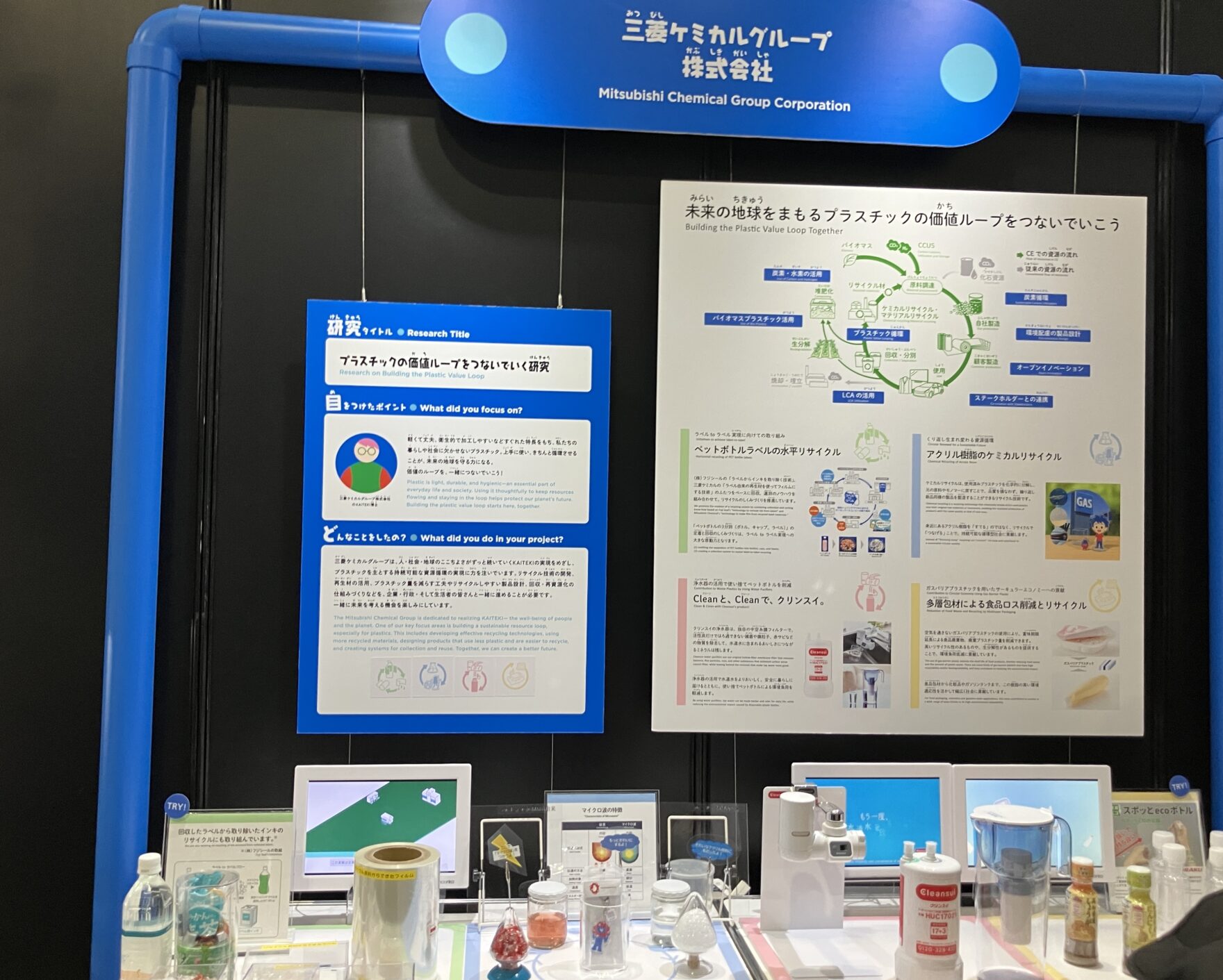

さらに、三菱ケミカルグループ株式会社の「プラスチックの価値ループをともに繋いでいく研究」を始めとする5社の研究発表を通じて、"ものを捨てる前に、どうやって次の製品に生まれ変わらせるか"を考える力を養うのが最後のミッションでした。

子どもから大人までたくさんの方々が楽しみながらサーキュラーエコノミーについて学びを深め、日常の「かう」「つかう」という消費行動の見直しや、「わける」「まわす」という循環に参加する方法を知る機会となった『サーキュラーエコノミー研究所』。「楽しかったね」「勉強になったね」というたくさんの笑顔に、冒頭で見せられた絶望的な未来を回避できるかもしれないという希望を感じることができました。

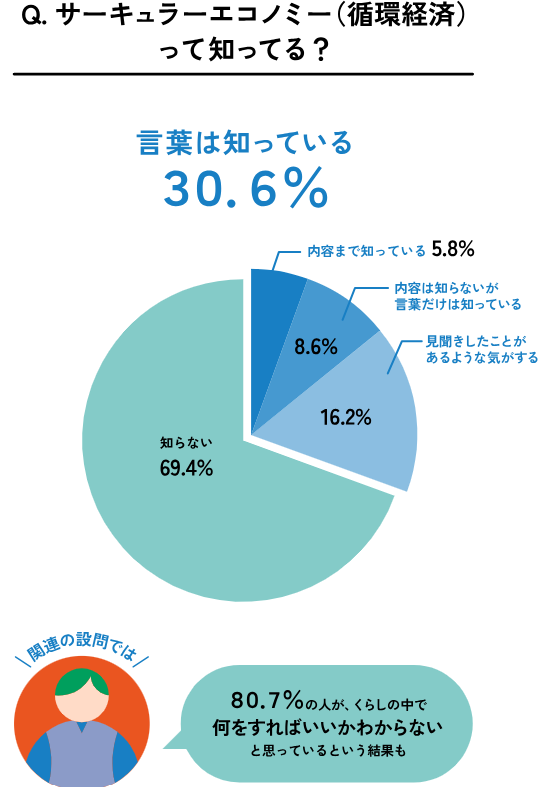

日本人の69.4%がサーキュラーエコノミーを知らない現実を変えていく

会場を出たところで改めて経済産業省 資源循環経済課の担当者の方に今回の催事に対する思いを伺いました。

「サーキュラーエコノミーに取り組まれる事業者は増えてきているんですが、一般の消費者の認知というところまではまだまだ届いてないと感じています。最近実施した意識調査では、日本人の69.4%がサーキュラーエコノミーを知らないという結果になっています」

「サーキュラーエコノミーの取り組みを、経済産業省としても更に推進していこうとしている中で、消費者の方にも知って頂くことが重要だと考えており、言葉は知っているけど、どんな行動をすればいいのかわからないという消費者の方々にサーキュラーエコノミーの理解を深め、日常生活に取り入れるきっかけを提供できたらと、この『サーキュラーエコノミー研究所』を企画しました。

お子さんに伝わる内容であれば、大人にももちろんご理解頂けるのではないかと、分かりやすく親しみやすい『科学漫画サバイバル』とコラボレーションさせてもらいました。

日本には洋服をお直しして大切に使う文化があったり、ペットボトルの回収率が世界でも群を抜いています。そういう国民性や文化をふまえると、日本にはサーキュラーエコノミーが根付いていく潜在的な力があるのではないかと思っています。

また、サーキュラーエコノミーは環境に良いだけでなく、環境に配慮した消費行動によって経済を成長させていくことも、しっかりと伝えていきたいです」

"限りある資源を循環させる持続可能な社会の実現"を目指す関西万博の会場では、パビリオンの解体とともに部材の再利用や返却が始まっていきます。

「私どもも閉幕後はこの『サーキュラーエコノミー研究所』のレガシーを活用した『サーキュラーエコノミーのがっこう』を、10月18日の富山を皮切りに、京都、埼玉、東京での出張授業型のイベントという形で循環させていきます。今回作った冊子を小学校にお配りするような取り組みも予定しておりますので、万博にお越しになれなかった方も、サバイバルを好きな方含めてサーキュラーエコノミーを知ってもらい、どんな行動が未来を変えることに繋がるのかについて理解を深めてもらえる機会を増やしていければと考えています」

関西万博のサーキュラーエコノミーは、閉幕からが本当の始まりなのかもしれません。