家庭で天ぷらやフライを楽しんだ後に残る使用済み食用油。多くの家庭では、凝固剤で固めたり紙に染み込ませたりして、可燃ごみとして処分しているのが現状です。しかし実はこの油、バイオディーゼル燃料(BDF)という再生可能エネルギーへと生まれ変わり、軽油の代替燃料として地域を走るトラックなどに利用できる“資源”でもあります。

そこに着目したのが、長野県を中心にスーパーやホームセンターを展開する綿半グループです。同グループは2025年1月より、家庭から出る使用済み食用油の回収サービスをスタート。開始からわずか半年で累計2,500リットルを回収し、9月末には6,374Lに到達しました。

今回は、この取り組みが生まれた背景や現場で見えてきた課題、そして今後の展望について、綿半ホールディングス株式会社 経営戦略室 副室長 竹村夏樹氏にお話を伺いました。

サービス開始のきっかけは「地域で出る油を資源に」

――まず、この家庭用廃食油回収サービスを始められた背景を教えてください。

当社は地域密着型の流通事業者として、日常的に多くのお客様と接しています。その中で、家庭で排出される使用済み食用油が可燃ごみとして廃棄されている現状を目の当たりにし、「これは立派な資源である」と改めて認識しました。また、当社の店舗ではこれまでも空き缶やペットボトル、段ボール、新聞・雑誌などの古紙回収を通じてリサイクル活動を推進してきました。その一環として、食用油もリサイクル可能な資源であることに着目し、新たに食用油の回収を開始しました。

また、当社は長野県のSDGs推進企業でもあり、2030年度までにCO₂排出量を2013年度比で50%削減、2040年度には実質ゼロを目指す中長期目標を掲げています。家庭ごみ削減と資源循環を同時に進めることで、地域の脱炭素化に貢献できると考え、本サービスを立ち上げました。

半年で2,500リットル突破、急成長の理由

――開始から半年で2,500リットルという回収量を達成されたとのことですが、その要因はどこにあったのでしょうか。

大きく3つの要因があると考えています。

1つ目は「利便性」です。買い物ついでに持ち込めることと、無料回収であるということがお客様にとってハードルが低い点が好評でした。

2つ目は「周知施策」です。店頭POPやサイネージ動画、スタッフによる案内を通じて、サービス開始から短期間で認知を広げることができました。

3つ目は「店舗網の拡大」です。愛知県での最初の検証を開始後、長野県・埼玉県・山梨県と順次展開し、現在は4県20市町村27店舗で実施しています。※2025年9月末時点

9月末時点での累計回収量は6,374L(5,800kg)となりました。これは軽油の代替燃料として活用でき、CO₂削減効果に換算すると、樹齢80年のスギ1,192本が1年間に吸収する量に相当します。家庭からの小さな一歩が、大きな環境保全につながっていると実感しています。

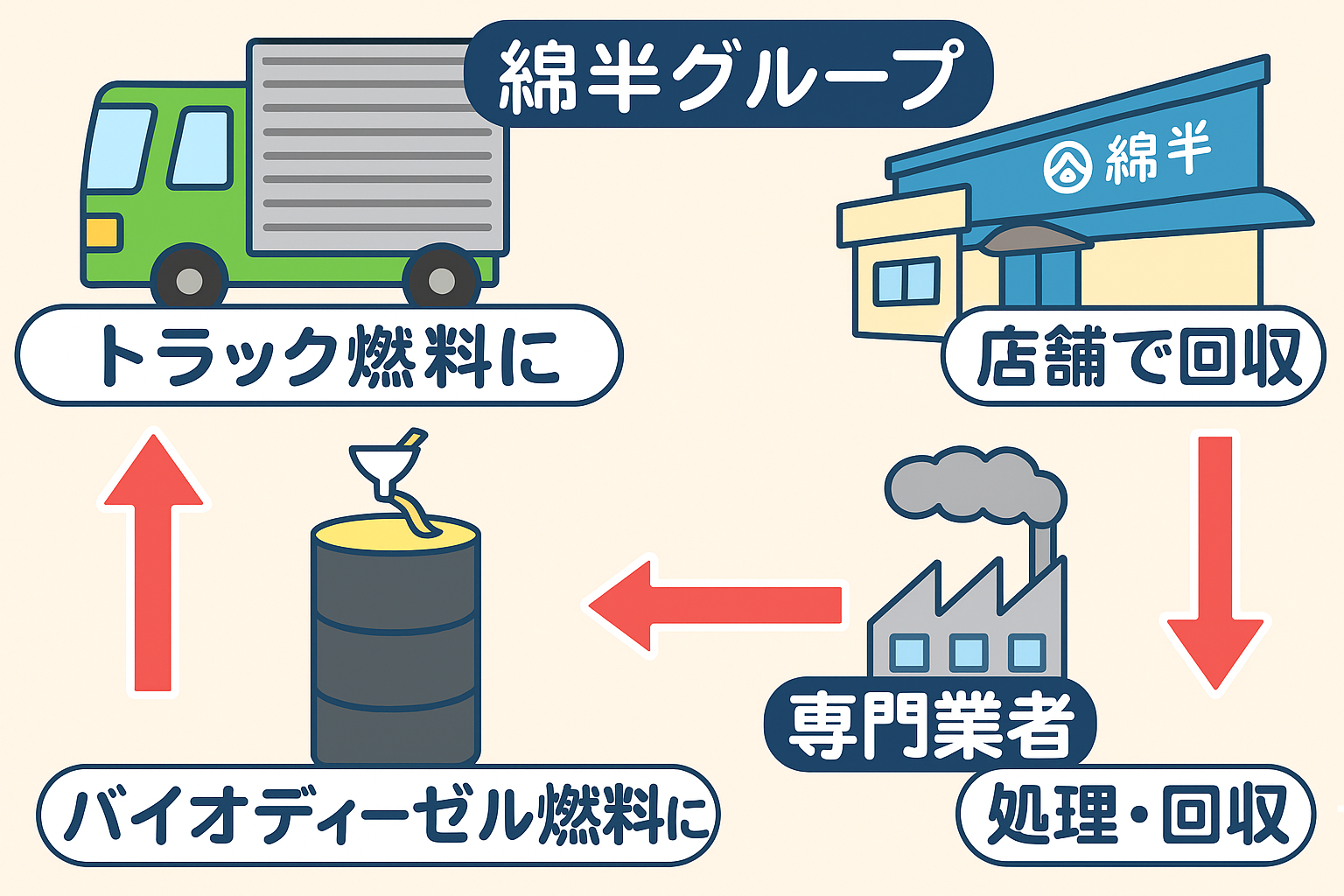

油はどのように再生される? 回収からBDF化まで

――回収された油は、どのような工程を経て再生されるのでしょうか。

流れは大きく5段階に分かれます。

- 店舗での回収・集約

各店舗に設置した回収BOXから油を回収し、飯田物流センターに集約。1本1本中身を確認し、トレーサビリティ管理を行いながら1,000リットルタンクにまとめます。 - 前処理

提携している油脂リサイクル会社が引き取り、濾過や水分除去などを行います。 - 化学処理

脂肪酸をメチルエステル化(トランスエステリフィケーション)し、BDFを製造します。 - 品質確認

品確法、JIS、JASOなどの基準を満たすよう品質管理を徹底。軽油と同等の品質を担保します。 - 活用

2025年5月からは、当社の一部配送トラックにBDFを導入し、地域での集荷や配送に活用しています。

まだまだ、試行錯誤の段階ではありますが、「捨てていた油が再び地域を走る燃料になる」というのは、とてもわかりやすい循環かなと思っています。

家庭からの回収はまだ4%、広がらない理由

――一方で、日本全体では家庭からの使用済み食用油回収率は4%程度に留まっていると伺いました。なぜ回収が進まないのでしょうか。

さまざまな要因があると思いますが、実際に回収を進めていく中で感じた課題が大きく分けて3つあります。

1つ目は、回収コストの高さです。家庭から出る使用済み油は、1世帯あたりの量が少なく、店舗に集まるまでに時間がかかるケースも少なくありません。そのため効率的な物流体制を構築しないと、回収や輸送にかかる費用が膨らみ、事業としての採算性を保つのが難しくなります。

さらに、油を安全に保管する容器や運搬車両の管理にもコストが発生するため、回収・保管・輸送・前処理といった各段階における経費をいかに抑えるかが、継続的に事業を進めるうえで大きな課題となります。

2つ目は、混入や汚染のリスクです。特に工業用オイルや動物性油脂が混入すると、バイオディーゼル燃料(BDF)として再生できなくなるため、回収油の品質を著しく損ないます。また、使用済み植物油の中に水分や食品残渣が混ざった場合にも、燃料化する前に追加の分離作業やろ過が必要となり、処理費用や手間が大幅に増加してしまいます。水分量が多い場合は品質が著しく低下し、燃料として利用できなくなる可能性もあります。そのため、回収時には住民の皆さまへの丁寧な説明や注意喚起を行い、適切な分別と管理を徹底していただくことが重要です。

3つ目は、各自治体の判断に委ねられている点です。新たな地域で廃食油の回収を始める際には、自治体ごとに個別の確認や調整を行う必要があり、スムーズな拡大が難しいのが現状です。これらを事前に把握し、関係者と連携しながら進めることが、サービスを広げていくうえで不可欠となります。

――利用者が気軽に参加できるよう、どんな工夫をされていますか?

環境貢献にお客様が気軽に参画できる仕組みを提供することが、わたしたちの活動意義のひとつです。お客様には、植物油購入時のボトルや市販のペットボトルに使用済み植物油を入れて店舗へお持ちいただくだけで、無料で簡単に回収へ参加いただけます。こうした気軽に取り組める仕組みを通じて、お客様自身が環境貢献に参画できるようにしています。

――実際にサービスを利用したお客様からは、どのような声が寄せられていますか。

「買い物ついでに処分できて便利」「油処理剤を買わなくて済むので助かる」といった好意的な声が多いです。一方で、「容器を持ち込む際の液だれが心配」「回収BOXが分かりにくい」というご意見もいただきました。

そこで、現在は以下の工夫を行っています。

- 回収BOXは入口付近など目立つ場所に設置

- 店頭POPやサイネージで回収手順をよりわかりやすく案内

- 空きペットボトルでの持ち込みを推奨し、キャップ閉栓をルール化

- スタッフへの運用マニュアル配布と衛生管理の徹底

これにより、誰もが安心して利用できる環境づくりを進めています。今後も実際の運用を通して課題を見極めながら、より良い仕組みに改善していく考えです。

家庭でできる「小さな一歩」が社会を変える

――今後の展望について教えてください。

今年度は30,000リットルの回収を目指しています。その実現に向け、まずは自治体と連携しながら、対応店舗を順次拡大しています。2025年7月には長野県箕輪町と環境協定を締結し、地域ぐるみで取り組みを進める体制を整えました。

さらに、家庭からの回収にとどまらず、飲食店や企業を対象とした廃食油の買取・無料回収サービスもスタート。事業者からの回収を組み合わせることで、規模を拡大しつつ、持続可能な循環モデルの構築を目指しています。