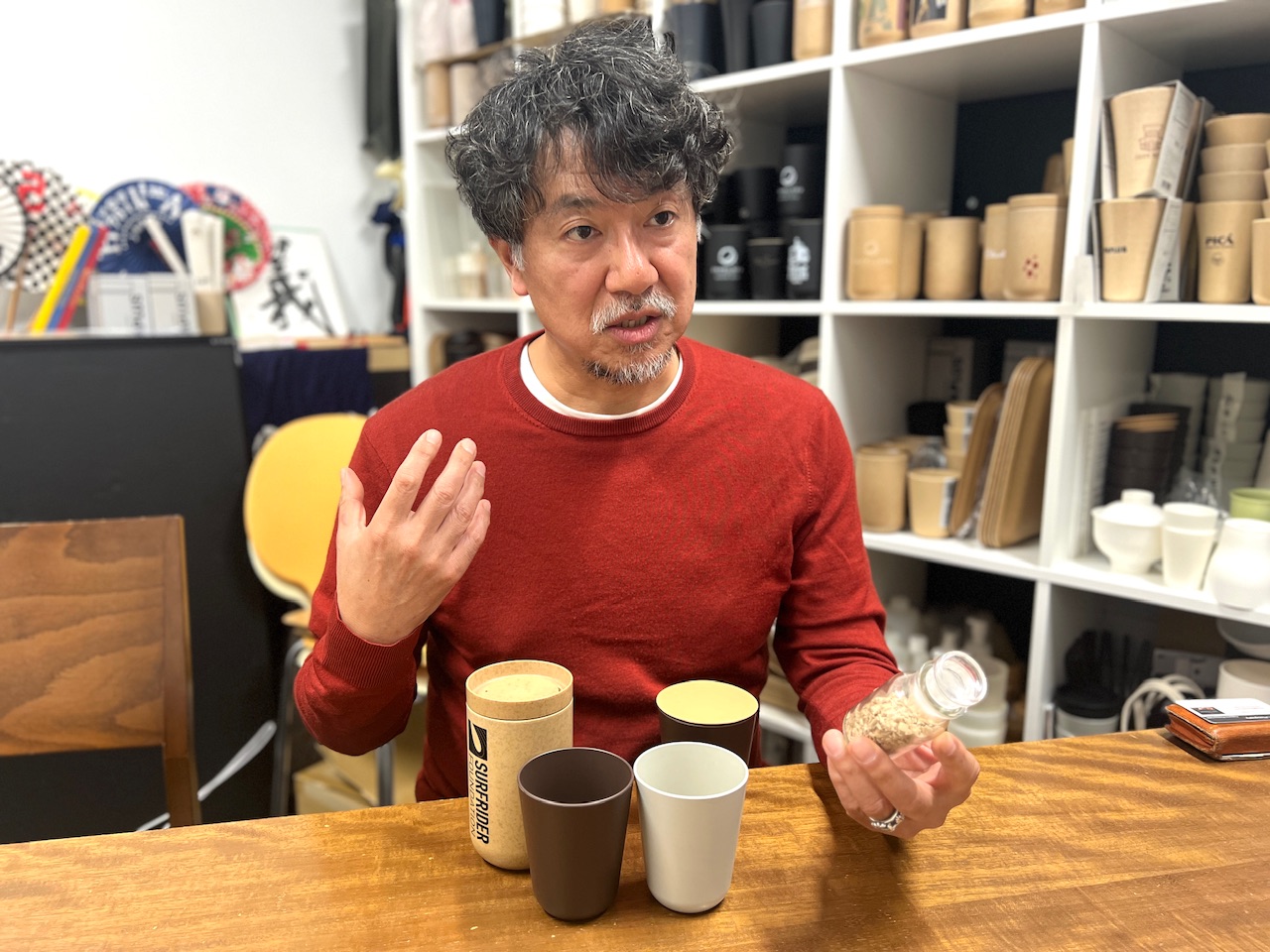

ソフトバンクが各階ラウンジで社員が使用するリユーザブルカップとして、サステナブルプロダクトブランド『PAPLUS®』を展開するカミーノのバイオマスプラスチック製カップを約2万個を採用。年間約119トンのCO₂排出削減に加えて、約1500万円のコスト削減が見込める結果となりました。「株式会社カミーノ」の取締役の鍵本 政彦さんからお話を聞くことができました。

約2万個のリユーザブルカップ導入までの背景

ソフトバンク社はこれまで、持続可能な社会の実現に向けたさまざまな環境・社会・ガバナンス(ESG)活動を進めてきましたが、新型コロナウィルス感染予防に対応するため、社内の各階ラウンジで使用するカップ及び蓋を全て使い捨ての紙コップ・プラスチック製蓋を採用していました。

パンデミックが収束する中で、環境負荷の低減を目指して、使い捨てカップ・蓋を繰り返し使用可能な製品に変更することを検討することになりました。そこで、白羽の矢が当たったのがサステナブルプロダクトブランド『PAPLUS®』を展開する「カミーノ」でした。

導入にあたって新シリーズを開発

「カミーノ」としても、これまでにない大口の依頼であり、取締役の鍵本さんもバイオマスプラスチックが認知される大きなチャンスになると感じたそうです。

バイオマスプラスチックのカップの導入にあたってソフトバンク社側から以下のような要望がありました。

- 食洗器対応により繰り返し使用できること

- 電子レンジ加熱への対応

- 積み重ねができること

- 蓋がつけられること

これらの要件に応えるため、「カミーノ」は、これまでの紙素材と混合のプラスチックとは別のPLA素材のみで作られた新しいシリーズの『PAPLUS® Biz・パプラスビズ』を提案。また、蓋はシリコーン製を採用しました。

『パプラスビズ』は、トウモロコシのデンプンを発酵させて得られる乳酸から作られる生分解性プラスチック「PLA(ポリ乳酸)」を主成分としています。そして、製品の大部分は、最終的に水と二酸化炭素に分解されます。(※分解にかかる時間は環境条件に変わる為、100%の分解を保証するものではありません。)

実運用に先立ち、本社全23フロアのうち2フロアで実証実験を実施。2024年4月から約半年間の運用テストを経て、定期的にミーティングを開催、蓋の飲み口の変更やカップの色変更など、全社導入に向けた改善を実施しました。

年間約119トンのCO₂排出削減+約1500万円のコスト削減

この取り組みにより、ソフトバンク社では年間約330万個の紙コップ、約116万個のプラスチック製蓋の削減と年間約119トンのCO₂排出削減(※カミーノ算出)を実現する見込みが出ました。

さらに、削減できるコストは約1500万円という驚きの見込みも出ています。

削減したコストで運営費も十分にまかなえる

ソフトバンク社内でも、運営面でのコストを心配する声も上がっていたそうですが、廃棄にかかるコストはゼロになり、年間平均して約1500万円のコストダウンを見込んでいるとのことでした

さらに、数年後に回収予定のカップはリサイクルし、社内で活用するなど、今後検討をしているとのことです。

元々、ソフトバンク社では、オフィス内に食洗機が設置されており、使い捨てではないカップを使用する土台もできていたとのこと。

「リユースできる食器類を導入したい場合、オフィスを建設する上で、食洗機など設備を予め設計しておくこともこれからは必要です」と鍵本さんは話してくれました。

社内の環境意識の向上にも貢献

また、ソフトバンク社内のコップのあるカフェエリアには、サステナブルな取り組みの理解を促すPLAカップについて説明が記載されたボードが置かれています。

鍵本さん曰く、コスト削減効果に加え、社員の環境意識の向上にもつながっており、社内全体でのサステナビリティ活動への理解と参加意欲が高まっているとのことです。

耐久性+世界最高水準の植物由来成分

『パプラス』が凄い点は、世界最高水準である植物由来成分99%以上の環境配慮型素材でありながら、石油由来プラスチックに引けを取らない耐久性と利便性です。それには、紙のリサイクルをデザイン・プロデュースしてきた「カミーノ」だからこそできる、成形の技術がありました。

紙の会社だからこそできること

ソフトバンク社に提供する『パプラスビズ』は耐熱性が約140度まであり、電子レンジも使えるという耐久性を追求するため、PLAのみで作られていますが、もともと、「カミーノ」の得意とする商品は、紙とPLAを組み合わせることでできた、これまでにない斬新なマーブル柄の風合いが出るバイオプラスチックです。

バイオプラスチックの問題点を克服

PLAはこれまで、耐久性、耐熱性、そして成形・加工の難しさなどが指摘されてきました。この問題を、生分解性プラスチック成形の第一人者である小松技術士事務所の特許技術を活用することにより克服。

また、紙を混ぜることで、難易度が増すペレット化についても試行錯誤の末、適正条件を突き止めました。

| <「パプラス」の特徴> ・植物由来成分99%以上という世界最高水準のサスティナビリティ素材 ・生分解可能 ・カーボンニュートラル ・リユース用製品にも耐えうる十分な強度 ・耐熱温度約120℃(電子レンジは不可) ・フードコンタクト製品用途には食品衛生法準拠 ・乳酸による抗菌性 ・BPAやBPSなど有害とされる化学物質フリー ・グレードや製品形状により、国際的に製法特許や意匠権で保護 |

プラの”安っぽい”イメージを変える革新的なデザイン

またPLAと紙の複合によって生み出されたマーブル模様は、射出成形技術の一つとして特許を取得し、デザイン性も追求した商品となっています。

実際に、製品を見て、触れてみましたが、割れにくく、軽いというプラスチック製の良さもありながら、紙の自然な風合いと手触りも感じられます。何より、高級感があり、プラスチックのイメージが変わるのではと感じました。

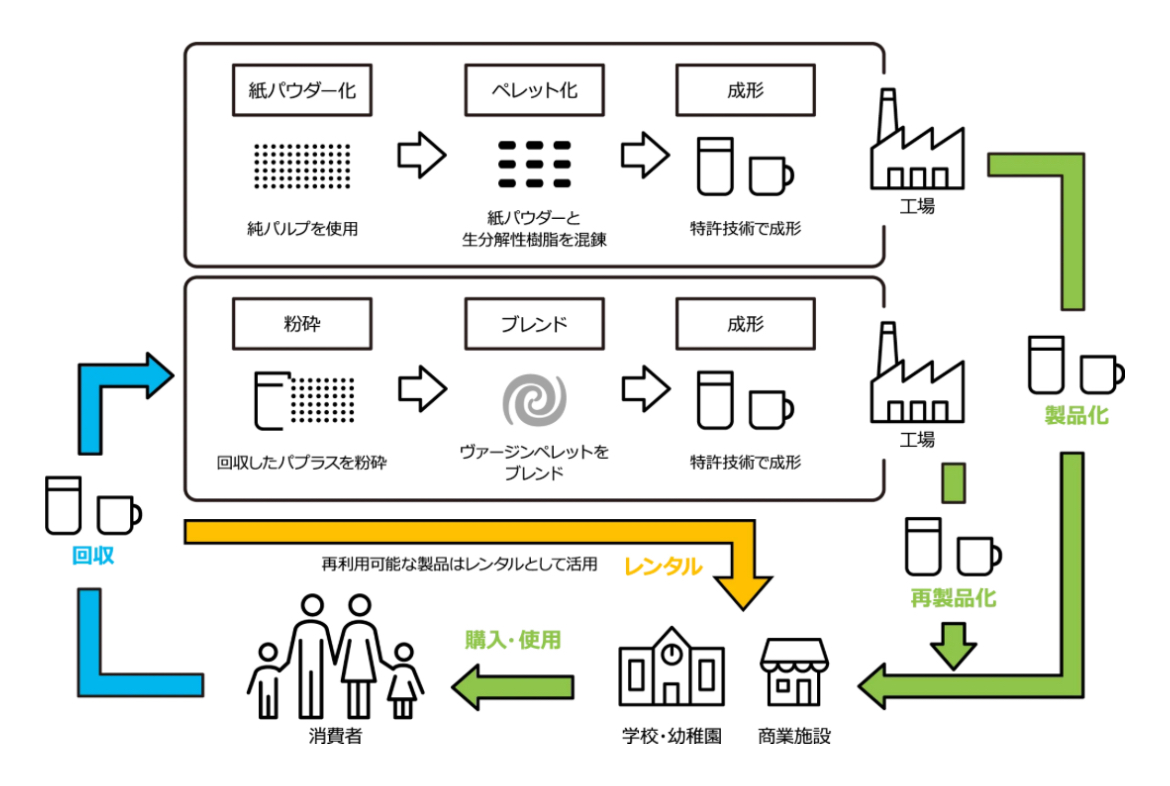

使用後の回収と再生品化

『パプラス』シリーズは、製品を「土に還す」ことではなく、使用後に回収・再製品化することで、資源として循環し続ける仕組みを目指しているとのこと。

製造の段階で、多くのカラーを使用しないなど、リサイクルする際に障害となることを極力排除し、印刷によるロゴやブラックシリーズに施している塗装は回収時に剥がし、不純物を排除した状態でリサイクルしています。

また、製品別、ロット別に生産数、回収数、再製品化数を記録し、サイト上で公開することで、リサイクル意識を消費者と共有するトレーサビリティを確立。

製品に同封されているトレーサビリティカードに記載されたロットナンバーまたはQRコードからトレーサビリティのサイト内で確認することができます。

最後はどうなる?-責任を持てる製品を作るために-

「壊れない、元の素材に還らないものを作ることに疑問を持たなくてはならない」という鍵本さんの言葉がとても心に刺さりました。

「例えば、陶器やガラス。自然から作られたもので、リユースできます。一見、エコに見えますが、使わなくなって捨てられたら何千年、何万年も経たないと元の素材には還りません」と鍵本さん。

丈夫で壊れにくい製品を長く使うことも大切ですが、使わなくなった時、それが自然に還らなければ、焼却するか、その他のリサイクル方法を考えなくては、埋めてゴミにするしかなくなってしまいます。

「我々は、基本的にはリサイクルを念頭に置いて製品を作っています。でも、津波などの災害時など回収できない場合、いずれ土に還る製品であれば、ゴミになることありません」とも語ってくれました。

作ったものを最後まで責任を持つ、そして、使う側も自分が使ったものの行く末をきちんと知ることが、本当のエコにつながると痛感しました。

プラそのものでなく「リサイクルせず自然に還らない」ことが問題

漠然とプラスチック製品は化学製品で悪いもので、陶器やガラスは自然なもので良いイメージを持つ方も多いかと思います。エコだからと、何でも、脱プラの傾向も否めません。

プラスチックは軽量で壊れにくく、優れた素材で日常生活には欠かせません。そして、上手く管理すれば、リサイクルが可能です。石油由来のもの、自然由来のものがあり、その中で、バイオマスプラスチックのように、リサイクルであり、最終的には土に還るものであれば、自然由来でも土に還らない素材のものよりもエコなプロダクトだといるでしょう。

循環型社会への貢献を日用品から

地球環境にやさしい取り組みを何かしたいと考えていても、何から始めて良いか分からないという方は多いと思います。今回のソフトバンクが採用した「カミーノ」のバイオマスカップの様に、大手企業が日常で使うものを変える事は、人々の意識を変えるきっかけになると思います。

会社のカップが繰り返し使えかつ、土に還えるものになれば、家にあるものも変えてみようと思うきっかけになるかもしれません。一人では大きなことはできなかもしれませんが、小さな変化を大勢の人が受け止めることができたら、きっと大きな変化に繋がると思います。

また、今回、鍵本さんのお話を聞き、ただ単に脱プラをして、陶器に変えればエコになると思っていた行動が、実は環境的には循環していないということに気がつかされ、目から鱗の体験でした。

これから何か新しくものを購入する時には、リサイクルが可能なのか、土に還るのか、消費行動に反映したいと感じました。

オンラインショップには、一般の方も購入できる製品もあるので、気になる方はサイトをのぞいてみて下さいね。

- コーポレートサイト:http://ca-mi-no.jp

- PAPLUS®オフィシャルサイト:https://paplus.jp/

- オンラインショップ:https://shop.paplus.jp/

- Instagram:https://www.instagram.com/paplus.jp/

- Facebook:https://www.facebook.com/paplus.jp/

取材 Rina Ota