服づくりの過程で避けられない、生地の“裁断ロス”。

縫製工場では生地の約20%が廃棄物として発生し、焼却や埋め立てなどで処分するしかないのが現状です。

この課題に真正面から向き合い、廃棄されるはずだった生地を「服の鉛筆」としてよみがえらせたのが、富山県小矢部市の株式会社ミヤモリ。さらに、修理・リメイク・炭化までを一貫して設計する循環型ファッションモデル「ReForme(リフォルメ)」を推進しています。

同社は2025年10月2日から10日まで開催される大阪・関西万博のテーマウィーク「明日を変える知財のチカラ」にも出展しています。縫製工場発のサステナブルなものづくりを世界に向けて発信します。

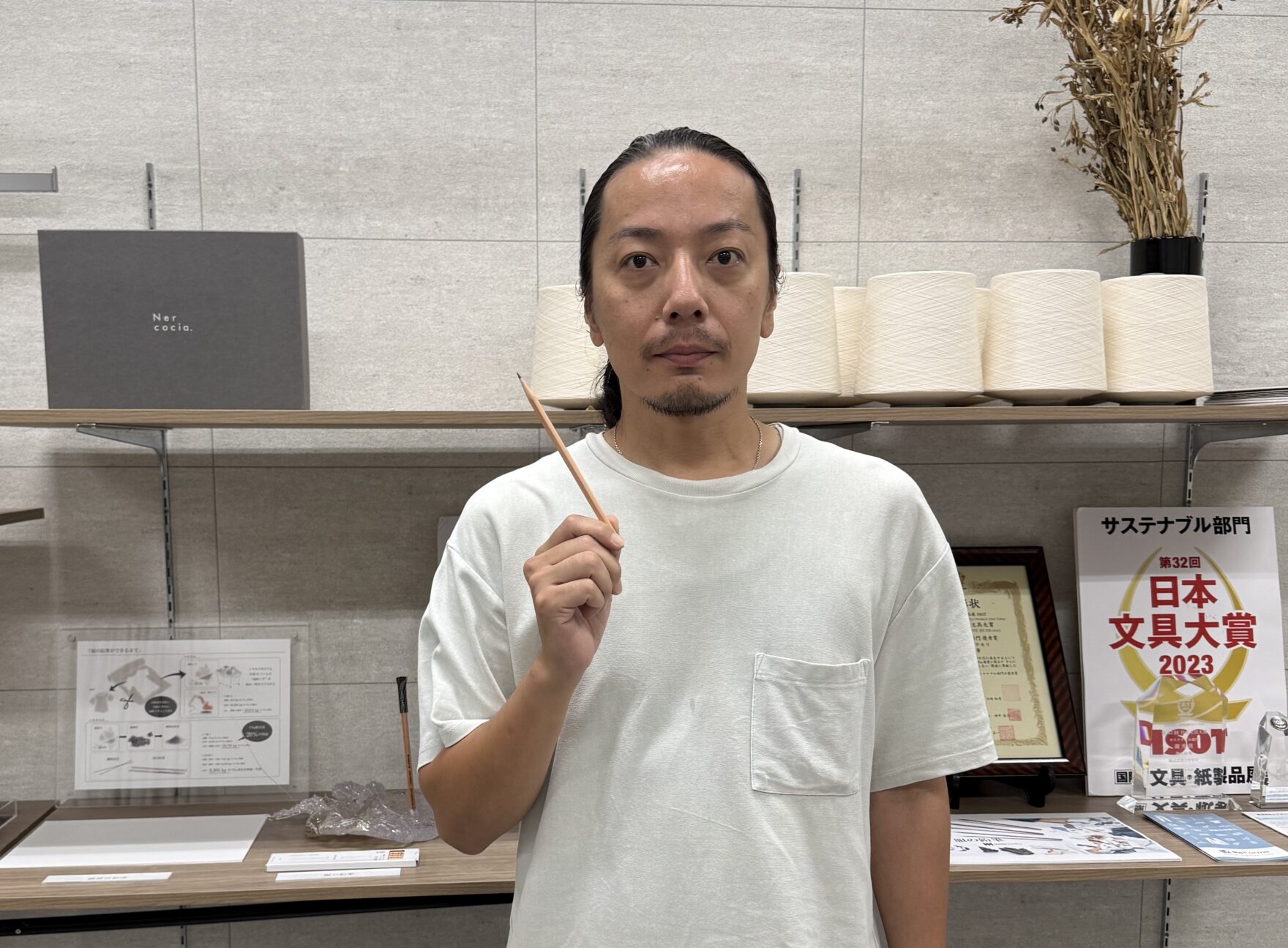

今回は、創業59年の縫製工場が挑む循環型ファッションの最前線について、広報担当の大園哲平氏にお話を伺いました。

廃棄される生地を循環のシンボルに 。「服の鉛筆」ができるまで

──まずは、現在の事業と、「縫製工場から発信するサーキュラリティ」というメッセージに込めた想いを教えてください。

当社は縫製工場として、体操服など学校向けの衣料品を中心に、さまざまな衣料品の国内生産を続けてきました。これまでは下請けとして“後ろ”にいる存在でしたが、これからは縫製工場自らが発信者となり、循環型ファッションの未来を切り拓いていきたい。その想いを「縫製工場から発信するサーキュラリティ」という言葉に込めています。

──年間20トンもの裁断ロスを鉛筆にするという「服の鉛筆」は、とてもユニークな発想ですね。

縫製現場では、生地の約20%が裁断ロスとして発生してしまいます。これは、当社だけでも、年間にすると約20トンにのぼります。これまでは産業廃棄物として焼却や埋立処理をするしかありませんでしたが、「もう一度、価値を与えられないか」という想いから生まれたのが服の鉛筆です。

鉛筆という形を選んだのは、誰もが子どものころから親しんできた身近な存在だからです。循環型ファッションといっても、言葉だけではなかなか伝わりにくいのですが、鉛筆なら手に取った瞬間に「これが服の材料からできているんだ」と直感的に理解してもらえます。循環を“見える化”するシンボルとして、最適な形だと考えました。

また、私たちは、日々子どもたちとつながる仕事をしているからこそ、「服の鉛筆」はビジネスのためというよりも、教育現場でも活用できるツールにしたいと考えました。鉛筆という身近な文具を通して、服や資源が循環するという考え方を自然に伝えられるからです。

──具体的には、どのような工程で生地が鉛筆になるのでしょうか?

まず、裁断ロスを細かく裁断・乾燥した後、間接加熱方式で高温炭化します。炭化した生地を粉砕して繊維炭に加工し、その粉を鉛筆芯に20%ほど混ぜ込んで成形。最後に木軸と組み合わせて「服の鉛筆」として完成します。硬度は2B相当で、滑らかでマットな書き味が特徴です。安全性検査もクリアし、「焼成鉛筆芯及びこれを用いた鉛筆」として特許も出願しています。

この商品は、2023年に「日本文具大賞」サスティナブル部門で優秀賞を受賞しました。文房具という日常的なジャンルで評価いただいたことで、循環型ファッションへの理解を広げるきっかけにもなったと感じています。

CO₂削減試算と教育現場での広がり

──環境への効果はどのくらい見込まれているのでしょうか?

従来は裁断ロスを焼却・輸送する過程で、年間約45,800kgのCO₂が排出されていました。服の鉛筆として活用することで、年間約9,300kgのCO₂削減が可能との試算を出しています。これは、木664本が1年間で吸収するCO₂量に相当します。単なる「ごみ削減」ではなく、CO₂削減という具体的な環境貢献につながる点が重要だと考えています。

──小学校での出前授業も実施されているそうですね。

はい。実際に鉛筆を手にしてもらいながら「裁断ロスが鉛筆になる」というプロセスを伝えると、子どもたちは本当に驚き、興味津々で話を聞いてくれます。

子どもたちが将来、服を選ぶときに「これはどこから来て、どう循環していくんだろう」と自然に考えられるようになることが理想です。環境教育としての広がりも、服の鉛筆が担う大きな役割です。

循環をデザインする「ReForme」の挑戦

──服の鉛筆は、裁断ロスという工場内の課題を社会に伝える取り組みでした。 さらにその循環を、服づくりや消費の段階にまで広げていくために始めたのが「ReForme」だと伺いました。 この取り組みについて、具体的に教えていただけますか?

ReFormeは「すべての捨てるを過去にする」というスローガンを掲げた、循環型ファッションのモデルです。服を作るときから「修理」「リメイク」「最終的な炭化」までのサイクルを一貫してデザインしており、従来の大量生産・大量廃棄の構造を根本から変えることを目指しています。

昨年オープンしたReForme実店舗では、裾上げやほつれ修理に加え、パッチワークや裏地交換などのリメイクも提供しています。直接お客様とお話しする中で、「修理したいけれど、どこに頼めばいいかわからない」「思い出の服を別の形で残したい」という声を多くいただき、工場だけでは見えなかったニーズに気づかされました。これらの声を、より持続可能な循環モデルづくりに生かしていきたいと考えています。

縫製工場発の循環型ファッションを世界へ

──万博では特許庁主催のテーマウィークに出展されますが、知財を重視している背景について教えてくださ?

現場で生まれた小さな工夫をしっかり知的財産として守り、事業化につなげることが大切だからです。当社では職務発明規定を整備し、社員が自由にアイデアを出せる仕組みをつくっています。これにより、社員一人ひとりが“ものづくりを進化させる主体”となり、循環型ファッションを支える文化が育まれていると感じます。

──最後に、御社が描く未来像を教えてください。

これまでは「捨てる」が当たり前だった服づくりを、循環するものづくりに変えていきたいと思っています。服が作られ、着られ、修理され、最後は土に還る──そんな流れが当たり前になる未来を目指しています。万博出展も、その想いを世界中の人に伝える貴重な機会。循環型ファッションを社会の標準にしていくための第一歩にしたいです。

まとめ

「服の鉛筆」は、単なるアップサイクル品ではなく、ファッション産業の大量廃棄問題を“見える化”する象徴です。CO₂削減という具体的な成果と教育現場への広がり、そして修理・リメイク・炭化までを設計する「ReForme」の挑戦が合わさることで、縫製工場から世界へ発信される循環型ファッションの未来像が見えてきます。

取材協力:ホーム - 縫製工場ミヤモリは年間100万枚超の生産力のアパレル専門OEM生産縫製メーカー

▶CE.Tでは、これまでもアップサイクルに関するさまざまな取り組みを紹介しています。よろしければ、下記の記事もあわせてご覧ください。