栃木県に拠点を置く株式会社日省エンジニアリングは、有機物を燃やさずに「磁気熱分解」する革新的な技術で、廃棄物処理の常識を覆す装置を開発・製造しています。「アップサイクルマシン」とも言える装置の特徴は、ダンボールや紙類、間伐材、もみ殻、プラスチック、ビニールなど「分別不要」なだけでなく廃棄物を運搬せずオンサイトで様々な有機物を熱エネルギーに変換しながら処理できる点です。埋め立てや焼却に頼らず、資源として再利用する循環型社会を目指す同社の挑戦に迫りました。

20年以上前から取り組む「省エネ」の技術革新

株式会社日省エンジニアリング代表取締役の平久井健三氏は、長年にわたり省エネ技術の開発に取り組んできました。社名にも「省」の文字が入るように、創業当初から省エネをテーマにした製品開発を行ってきたといいます。同社の歴史は古く、1980年代から自動車の燃焼改善装置の開発に着手。この装置は当時4億円以上を売り上げるヒット商品となり、同社の基盤を築きました。

— アップサイクルマシン「有機物磁気熱分解エネルギー変換装置」の開発に至った経緯をお聞かせください。

我々が子どもの頃はどこにでも焼却炉があって、燃やしていましたよね。そうした焼却炉はなくなりましたが、今は共同の焼却場を利用するためにごみを回収・運搬しなければならず、矛盾を感じていました。

元々、省エネをテーマとした製品開発の中で、ユビキタス発電機や、独自の電気分解方式によるオゾン生成器、水素生成器などを手掛けていたこともあり、有機物を「磁気熱分解」によって減容する装置や実機運用をおよそ20年前から試験的に取り組んできました。しかし当時はサステナビリティという概念が浸透しておらず、なかなか市場に受け入れられませんでした。それが近年の環境意識の高まりとともに、ようやく注目を集めるようになってきました。

燃やさずに分解する画期的な仕組み

「有機物磁気熱分解エネルギー変換装置」の最大の特徴は、従来の焼却処理とは全く異なる方式で有機物を処理する点です。

— この装置の仕組みについて教えてください。

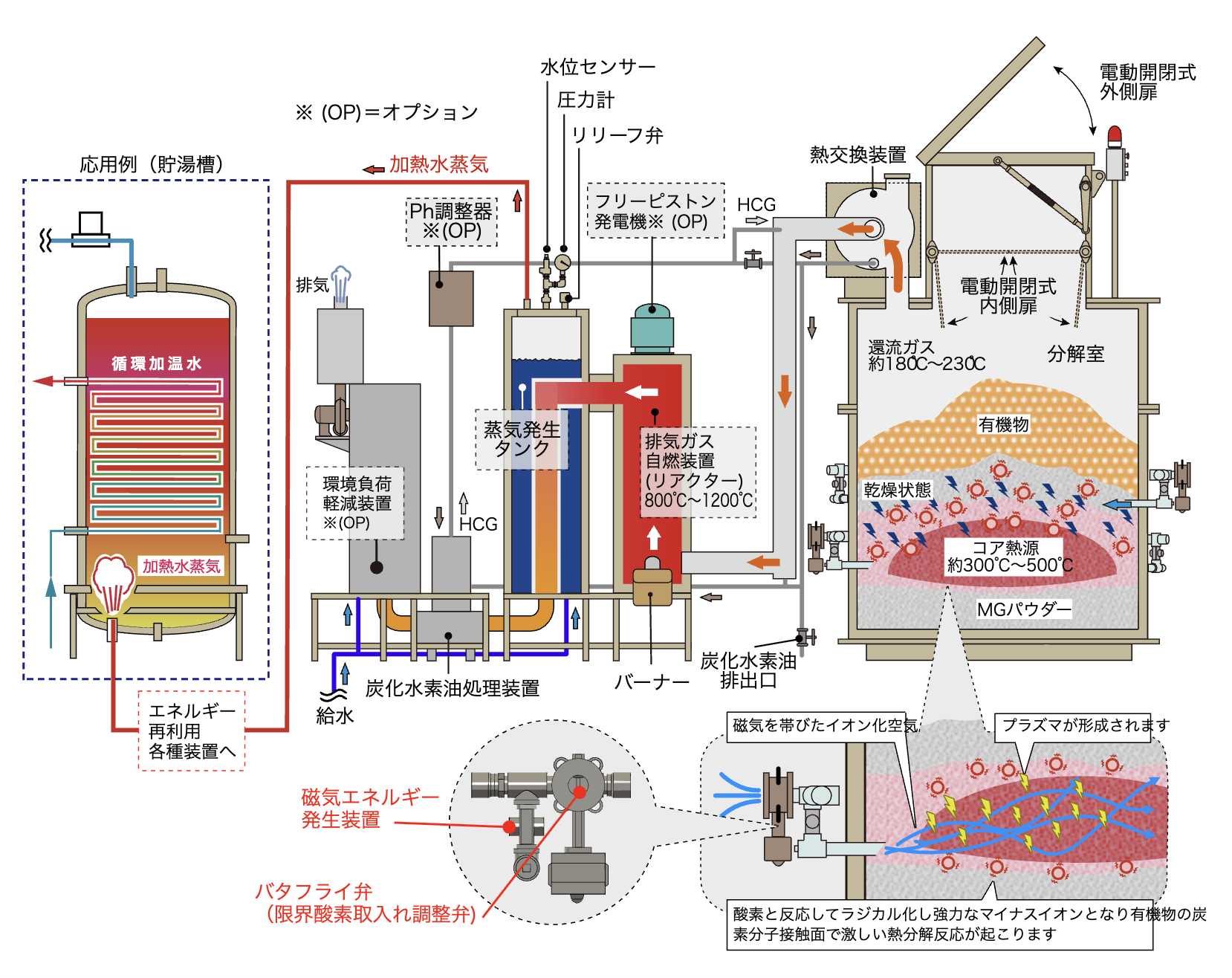

この装置は、有機物を"熱分解"します。燃焼とは全く違います。熱分解反応は、発生する熱で廃棄物を焼却するのではなく、有機物内の炭素とイオンの化学反応で分解されるため、ダイオキシンなどの有害物質が発生しません。

磁気を帯びたイオン化空気により炉内にプラズマが形成され、このプラズマ状態で廃棄物を投入すると、有機物内の炭素と反応して熱分解が起こる仕組みです。

炭素とイオンの熱分解反応は接触面で激しい熱が発生します。これを繰り返すことで、廃棄物の内部の温度が上昇し、熱分解反応が連鎖的に起こるため、装置の運転に余計なエネルギーを使う必要がないのです。

—開発する上で、どのような工夫がありましたか?

廃棄物処理法で示されている、排気ガスを燃焼温度800℃以上、ガス滞留時間2秒以上という基準をクリアする必要がありました。そこで排気ガス自燃装置(リアクター)で処理して環境基準値内で無害化して排出していますが、800℃以上の高温を発生させる際、その熱エネルギーを無駄にすることなく有効活用しています。設置する事業所のニーズに応じて、熱交換器を通して温水を作り出したりしています。養鶏場の事例では、卵の洗浄に温水を活用されています。発電機で電気を生み出すことも可能です。

処分に困っていた「もみ殻」がサプリに

—実際に導入されている事業所の事例をお聞かせください

茨城県の事業所では、大量の「もみ殻」の処分に困っていた農家の方々から買い取ったもみ殻を処理して、シリカ成分90%以上の高純度パウダーを作り出しています。磁気熱分解は燃焼ではないので焦げて黒くならず、食品として取れるレベルの成分になります。排出されたシリカパウダーはミネラル豊富な健康サプリメントとして製品化され、人気商品となっています。

分別不要でごみを大幅減容

—他にはどのような導入事例がありますか?

製薬会社の工場では、重量が規格から外れた薬を袋ごと処理しています。通常は開封して分別する手間がかかりますが、この装置なら袋ごと投入可能です。他にも繊維業界では、羽毛布団から取り出した羽毛は再利用されますが、布団のカバー部分は処分に困っていました。この装置なら化学繊維や、梱包に使用されるダンボールやビニール類もまとめて処理することができます。

—投入された有機物は、どれくらい減容されますか?

有機物の減容度合いは種類によって異なりますが、およそ200分の1から400分の1にまで減容できます。万一、金属などの無機物が混入していた場合でも熱分解によって有機物のみが灰(MGパウダー)となって、金属はそのまま排出されますので、問題ありません。

環境教育の一環として活用されている例もあります。ある小学校では、海岸でのビーチクリーン活動で拾ったゴミをこの装置で処理し、残渣物の灰(MGパウダー)を学校の花壇の肥料として再利用されました。装置から出る灰は弱アルカリ性で、土壌改良材としても適しているのです。

テストした有機物分解は数百種類

—有機物であれば、何でも可能なのでしょうか?

基本的に有機物全般がエネルギー源となります。数百種類もの素材を磁気熱分解テストしてきた中で、炭素の含有率が高いもみ殻や木質材が特に有効で、含水率が30%を超える場合には乾燥するか他の乾燥有機物と混合して投入します。行政からの依頼を受けて、獣害問題で困っているイノシシも試みたことがあります。費用対効果の面でまだ導入には至っていませんが、分解の結果は非常に良好なものでした。

—事業所内(オンサイト)設置にこだわった理由をお聞かせください

設置する事業所での現地製造となるとコストも高くなってしまうため、炉内容積5.0㎥を標準仕様として自社工場で製造し、コンテナ輸送可能な分解設計を行なっています。大量に使用したい場合には、2基目、3基目と増設していくことで、1基をメンテナンスしている間も稼働を止めずに運用することができます。小規模な事業所向けに、炉内容積3.0㎥のタイプも新たに開発しています。

自社工場に並ぶ「有機物磁気熱分解エネルギー変換装置」

普及への課題—都道府県との連携が鍵

—普及に向けて課題だと感じていることは何ですか?

今、最も課題なのは都道府県の行政との戦いです。2024年3月には環境省へ出向き、廃棄物処理等に関する法令に準拠していることを確認、さらに環境省が協賛している、『脱炭素チャレンジカップ』では、装置のユーザー企業様が2025年最優秀地域活性化賞を受賞されるなど、おかげ様で環境省の一部部署では「有機物磁気熱分解エネルギー変換装置MG22Eh®」を認知いただいています。

しかしながら環境省が新しい技術を認めても、実際の「廃棄物処理施設の設置」に関する許認可は各都道府県が行うため、担当部署、担当者の理解度や前例主義の壁にぶつかることが多く、普及へのハードルになっています。

「有機物磁気熱分解エネルギー変換装置」という名称になった経緯は、装置設置に向けて「焼却炉ではない」ことを県の担当者に分かりやすく示すためでもあります。

一方で、積極的に取り組む自治体もあります。茨城県のとある自治体では、市として設置をしたいということで、農業用ビニールともみ殻の処理のために、装置の導入を検討いただいているところもあります。

—今後の展望についてお聞かせください

ライセンス契約により先日フィリピンでの製造がスタートして、開所式を行なってきました。製造コストを抑え、関税の問題をクリアするためにASEAN諸国で導入を後押ししていきたいと考えています。東南アジアの国では、ごみ処理が大きな社会問題になっています。日本のみならず、東南アジア地域の環境問題解決にも貢献できるよう取り組んでいきます。

日省エンジニアリングの「有機物磁気熱分解エネルギー変換装置MG22Eh®」は、栃木県矢板市ふるさと納税の返礼品にもなっています。1億2,000万円という高額な返礼品ですが、話題性を意識して少しでも多くの方々に知っていただき、廃棄物をただ処理するだけでなく、資源として循環させる社会の実現を目指しています。

装置の名称「MG22Eh®」にある22という数字は、ドラえもんの世界、22世紀型のマシンという意味で名付けられた。

「廃棄物は"ごみ"ではなく"資源"であり"燃料"なんです。」と語る平久井氏の言葉に、資源循環社会の未来が見えてきます。

日省エンジニアリング公式サイトhttps://www.nseg.co.jp/tcekiln/mg.html