生産過程や消費によって発生する廃棄物や使用済み製品を処理・リサイクルする産業。通称「静脈産業」。CE.Tの母体である紙のリサイクル会社「新井紙材株式会社」も静脈産業です。

静脈産業は、リサイクルや廃棄物処理を通じて、持続可能な社会の実現に不可欠な役割を担っていますが、これまで縁の下の力持ち的役割でした。そこにスポットを当てたいと始まったのが「環境と人」(CE.Tの前身)となります。

限りある資源を有効活用し、環境負荷を低減することは、私たちの未来にとって重要な課題の一つです。本記事では、静脈産業の役割や課題について、CE.Tでの過去記事とともに紹介していきます。

静脈産業の役割と市場規模

静脈産業は廃棄物管理やリサイクルに関与する産業で、資源の再利用や環境保護に重要な役割を果たしています。廃棄物の収集、分別、処理、再生利用を行い、廃棄物を資源として再活用するといった流れが一般的です。

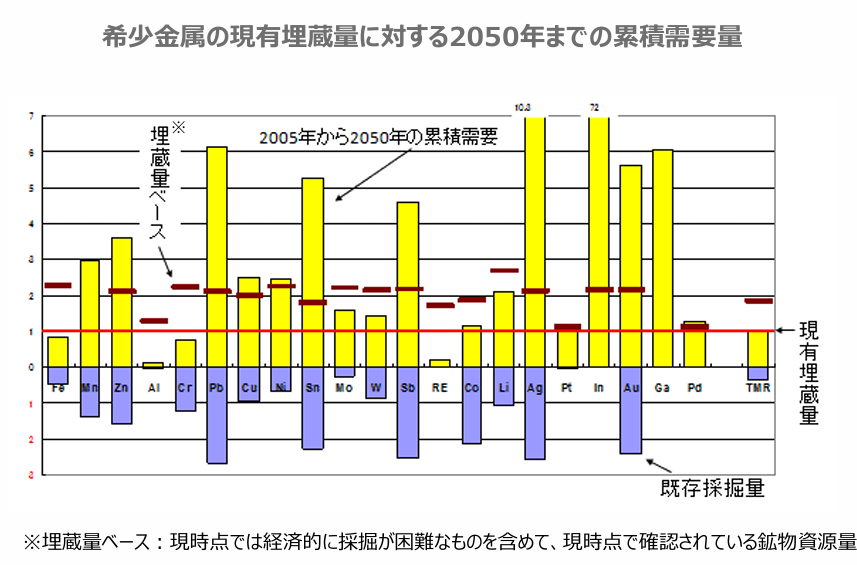

具体的には、プラスチックのリサイクルが海洋汚染対策につながり、電子機器の再利用はレアメタルの枯渇問題を軽減するといった役割があげられます。こういった活動により、埋立地の負担を軽減し、温室効果ガスの排出を削減にもつながっています。

新たな雇用を生み出し、循環型社会の実現に貢献するという意味でも、静脈産業は経済的・環境的な側面から重要な役割を担っています。

なぜ、いま静脈産業が注目を集めているのか

静脈産業は、資源を繰り返し活用する循環型社会の実現において、欠かせない存在です。近年では、サーキュラエコノミーへの移行が政策的にも重視されており、その動きと静脈産業の役割は密接に関わっています。

サーキュラーエコノミーとは、CE.Tでもたびたび登場している言葉ですが、資源の消費を抑えつつ、廃棄物を最小限にとどめ、可能な限り再利用・再資源化を図る経済のあり方です。これまでの「作って使って捨てる」という一方向の流れに対し、静脈産業は使用済み製品や廃棄物を資源として回収・再利用することで、資源の流れを循環させる機能を果たします。

古紙からつくられたトイレットペーパーのジャンボロール(CE.T過去記事より)

従来の製造・供給の中心である動脈産業と、リサイクルや処理を担う静脈産業が連携することで、資源のロスを抑え、廃棄物の削減につながります。

さらに、こうした連携の強化は環境面だけでなく、企業活動にも好影響をもたらします。循環を前提とした事業モデルを構築することで、企業は持続可能性と競争力の両立を目指すことが可能です。静脈産業は、単なる環境対策にとどまらず、ビジネスの新たな可能性を広げる存在として、注目を集めています。

今後の課題

しかしながら、静脈産業の発展にはいくつかの課題も存在します。

たとえば、消費者による分別意識の不足により、本来なら再資源化できる素材が適切に回収されず、資源としての活用機会が失われている現状があります。また、リサイクルの各工程にかかるコストをいかに削減するかも重要な課題です。

さらに、廃棄物の国際取引に関する規制強化が進んでおり、それが業界全体の柔軟な対応を妨げる要因にもなっています。

静脈産業は環境への負荷を低減しつつ、持続可能な事業活動と競争力の向上に貢献できる分野であることに違いはありません。ですが、動脈産業との連携を深めていく上でも、静脈産業の技術や業務プロセスの体系化や情報の活用に向けたデジタル化といった課題があるのが現状です。

特に静脈産業では技術やサービスが標準化・体系化されていないことも多いため、動脈産業のように一定の品質やレベルを安定的に提供することが難しく、ビジネスのスケールアップを阻む要因となっています。

まとめ

今後の静脈産業の発展には、より効率的なリサイクル技術の開発と、それを後押しする政策の整備が欠かせません。また、消費者一人ひとりが資源循環の重要性を理解し、分別やリサイクルに積極的に関わる意識づくりも重要な要素となります。

企業による責任ある生産と私たちの身近な行動が結びつくことで、静脈産業は環境保全と経済発展の両立に貢献しうる分野として、ますますその重要性を増していくでしょう。

技術革新と意識改革を両輪として課題を乗り越えながら、持続可能な社会の実現に向けた歩みを進めることが期待されます。

CE.Tでこれまでに多数の静脈産業に関する記事を掲載しております。最後にその一部をご紹介いたします。

CE.Tでの過去記事例

不要になった衣類や雑貨が、どう選別され再び活かされるのか——。

CE.Tの視察ツアーでは、循環の現場「ECOMMIT サーキュラーセンター」を訪問し、静脈産業の仕組みを体感。プロの選別や最新のリユース・リサイクル事例を通じて、循環型社会のリアルを学びました。

海外の高校生からは、日本のリサイクル産業はどう見えるのか。ブリティッシュ・スクール・イン東京(BST)の高校生インターンによる計3回の取材レポートの第1回目です。100%古紙でトイレットペーパーを製造する鶴見製紙の工場を訪問し、日用品の裏にある、持続可能な循環のしくみに迫ります。

かつて「魔法の鉱物」と呼ばれたアスベスト。その健康被害が明らかになってから50年以上が経った今、再び廃棄物業界で大きな課題となっています。アスベストをめぐる法制度の変遷や現場の実態、そしてこれから本格化する「見えない危機」について、専門家の視点から深掘りしました。

資源リサイクルとサーキュラーソリューションの両輪で、サーキュラーエコノミーの実現に挑むサイクラーズ株式会社。総合商社から転身し、現在は取締役 常務執行役員 CSO を務める山田晃一氏に、事業戦略や業界の課題、そして未来への展望を伺いました。

「限りある資源を繰り返し利用する」という理念のもと、ペットボトルキャップの独自回収システムや再生原料の品質向上に挑み続けている進栄化成株式会社。今回は、代表の進藤浩氏に、リサイクルの過去・現在・未来についてお話を伺いました。

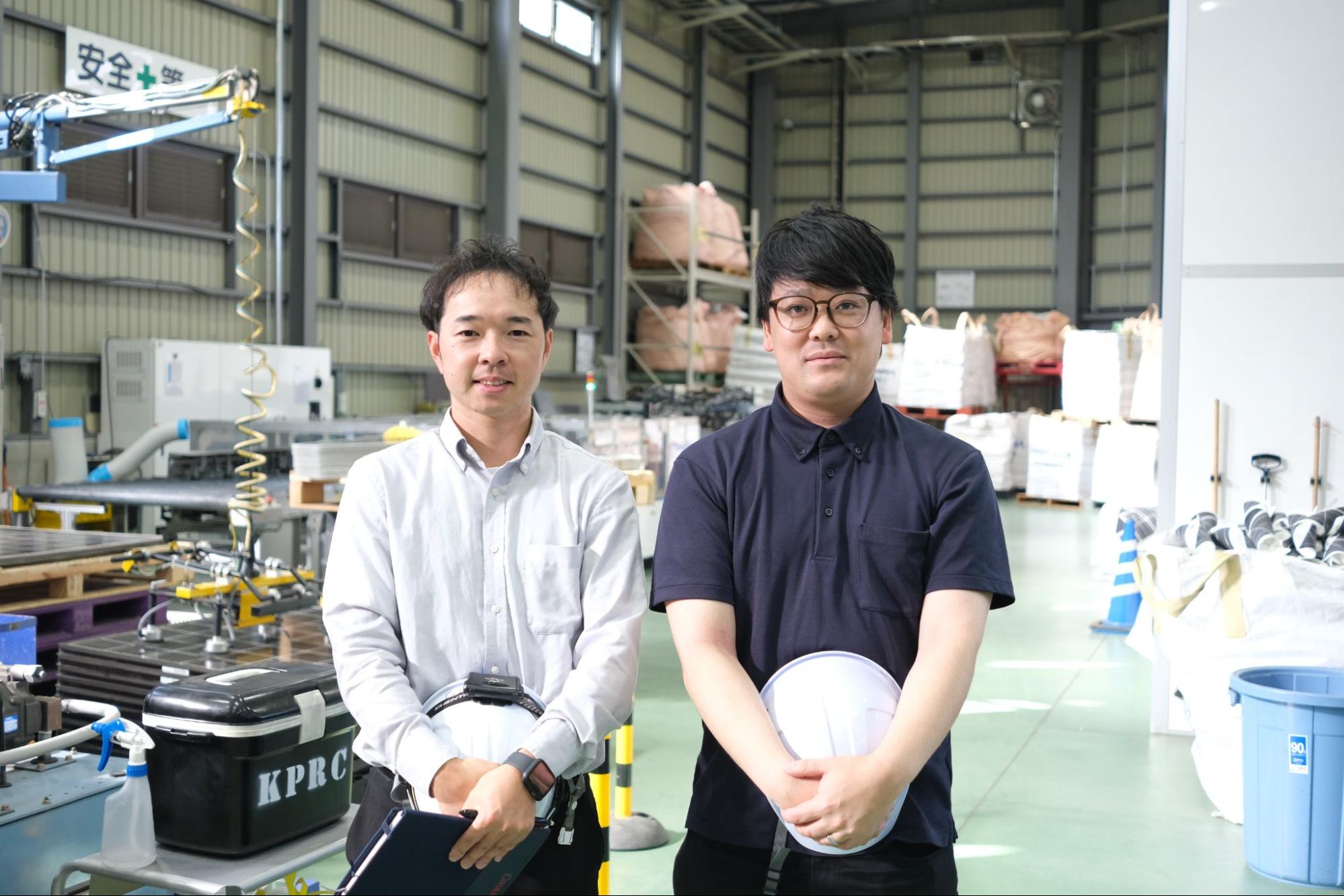

太陽光パネルは20〜30年で寿命を迎え、今後大量に廃棄される見込みです。リサイクル率約99%の独自技術で、資源の再利用に取り組んでいる株式会社浜田の内田嘉幸さん、原田光貴さんに技術や今後の展望を伺いました。

オフィスで出る書類やお弁当、ペットボトルなどのゴミは、回収されたあとどのように処理・リサイクルされているかご存知ですか?東京都心のオフィスビルを中心に事業系廃棄物の回収・リサイクルを手がける「株式会社首都圏環境美化センター」に話を伺い、現場の実情や課題を詳しく聞きました。

メルカリやジモティーの普及や巣ごもり需要で、日本のリユース市場は拡大中。一方で、昔ながらのリサイクルショップはどう変わっているのでしょうか?今回は、30年以上リユース品を海外に輸出する大手・浜屋に取材。前編では事業内容と法律とのギャップについて伺いました。