サイクラーズ株式会社は、資源リサイクル事業とサーキュラーソリューション事業を軸に、サーキュラーエコノミーの実現に向けて挑戦を続ける企業グループです。総合商社から転身し、現在は取締役 常務執行役員 CSO として経営の一翼を担う山田晃一氏に、同社の戦略や業界の課題、そして未来への展望について伺いました。

サーキュラーエコノミーの最前線に立つ

—サイクラーズの事業について、簡単にご説明ください。

現在、サイクラーズは2つの事業セグメントで事業を展開しています。1つは資源リサイクル事業、もう1つはサーキュラーソリューション事業です。

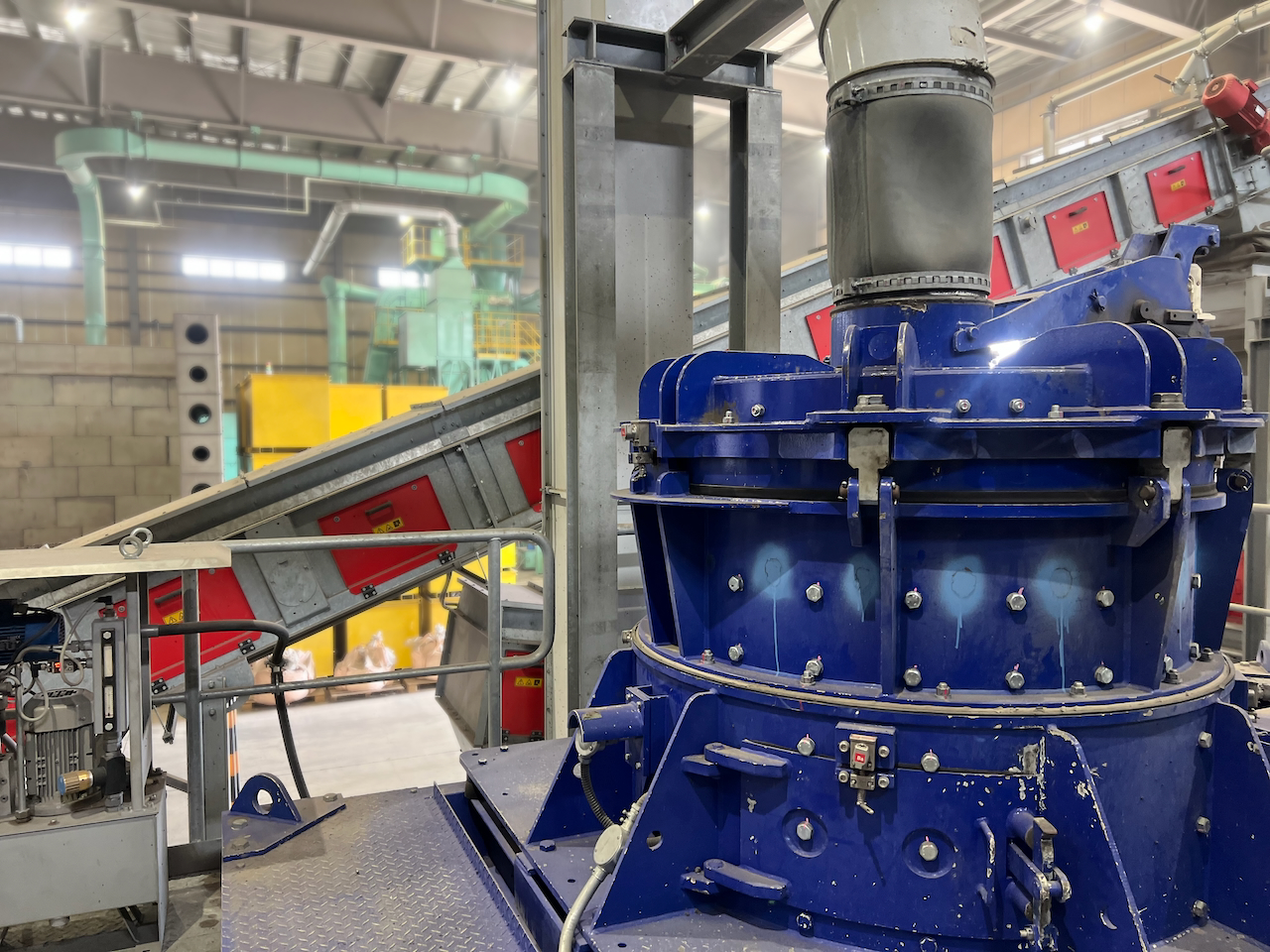

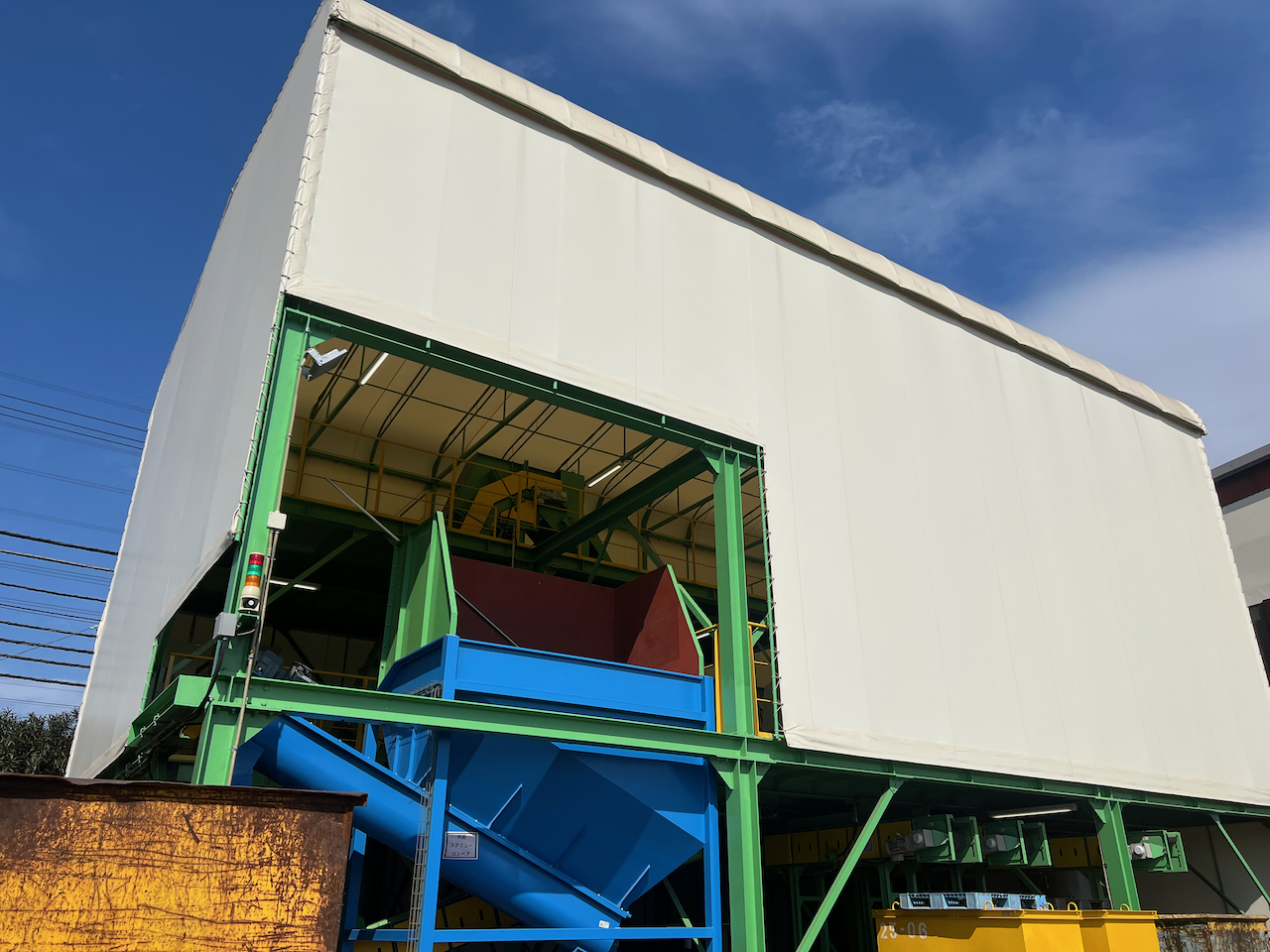

資源リサイクル事業では、グループの中核企業でもあり中間処理施設を持つ東港金属を中心に、高度な選別技術を駆使して資源の再生利用を行っています。東京都と千葉県に2箇所の工場があり、そこでは1,000馬力のシュレッダーを主力として、金属の選別から非鉄金属の回収、さらにはプラスチックの選別まで、徹底した資源の回収を行っています。

例えば、千葉工場では最新のUSSPラインという設備を導入し、従来は回収が難しかった微細な金属まで抽出できるようになりました。これにより、銅・アルミなどレアメタルの回収率も大幅に向上しています。また、従来難しかった黒色のプラスチックの選別装置「ブラックアイ」の導入により、ASR(自動車シュレッダーダスト)の高度再資源化が可能となりました。業界でも最先端の選別技術を駆使して資源回収を行っています。

サーキュラーソリューション事業では、環境設備を販売するサナースや、ITソリューションを提供するインターコムなどのグループ会社を通じて、スクラップ・廃棄事業者や製造業に向けて環境ソリューションやサーキュラーテクノロジーソリューションを提供しています。

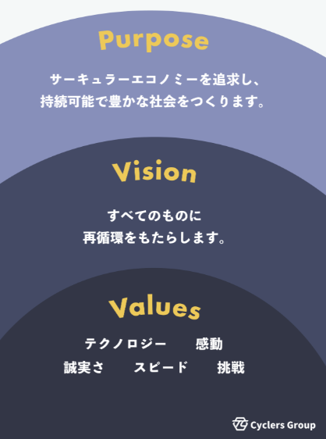

この2つの事業を通じて、サイクラーズグループは資源の循環利用を促進し、サーキュラーエコノミーの実現に貢献することを目指しています。

—山田さんご自身は、どのような経緯でサイクラーズに参画されたのでしょうか。

私は2009年に総合商社に入社し、経理業務や中東・アフリカでのインフラ案件、インドでの分散型太陽光発電事業会社の経営など、様々な経験を積みました。そして2023年の夏、キャリアの転換点で悩んでいた時に、サイクラーズの門を叩きました。

決断した理由は主に3つあります。1つ目は、資源循環という分野への共感です。日本は鉄鋼石を海外から輸入し、一方でスクラップを大量に輸出している。この状況に疑問を感じ、資源循環の分野で貢献したいと考えました。2つ目は、経営に携わりたいという思いです。大企業の中でのキャリアよりも、自分の決断力を磨き経営に関わりたいと考えました。そして3つ目は、福田社長の業界への発信力や価値観への共感です。

特に印象的だったのは、福田社長が「実業に携わるエッセンシャルワーカーの地位を上げることがこのセクターには本当に必要」と語っていたことです。また、リサイクル業界の社長としては珍しく、リユースやリメイクにも積極的に取り組み、本来あるべきサーキュラーエコノミーの追求を具体的に進められている姿勢に強く惹かれました。

リサイクルからリユースへ - 残存価値の最大化

—サイクラーズグループでは、リサイクルだけでなくリユースにも力を入れているとお聞きしました。

はい、その通りです。私たちは「残存価値の最大化」を重要な経営方針の1つとして掲げています。これは単にリサイクルするだけでなく、可能な限り製品や部品の価値を維持したまま再利用することを目指すものです。

具体的な取り組みとしては、トライシクルというグループ会社を通じてリユース品の販売を行っています。これまでは金属スクラップとしてリサイクルしていたものの中で、まだ使えるものをリメイクしたり、ネットや販売会といったチャネルに流すようにしています。併せて、トライシクルでは「エコドラフト」という産廃の電子契約サービスや、「ReSACO」という不用品無料回収・買取・処理のプラットホームも展開も本格開始しており、テクノロジーという軸でも業界を変えるべく挑戦を続けています。

また、クレディセゾンとの合弁会社であるリ・セゾンでは、複合機を中心としたリース満了品のリユース・リサイクルを手がけています。これはクレディセゾン側から直接お声がけいただいたプロジェクトで、従来は各地域で廃棄されていたリースが終了した使用済み複合機を回収し、リユースやリサイクルすることで、廃棄コストの削減と環境負荷の低減を同時に実現しています。

このような取り組みは、時として社内で衝突を生むこともあります。例えば、リサイクル部門からすれば、製品をそのまま素材としてリサイクルした方が効率的に見えるかもしれません。しかし、私たちは常に「残存価値を最大化する」という方針を掲げ、可能な限りリユースやリメイクを優先するよう、繰り返し社内に浸透させています。

この価値観を社内に定着させるのは簡単ではありませんが、経営陣が一丸となって発信し続けることで、少しずつ浸透してきていると感じています。最近では「残存価値の最大化」という言葉が、社員の間で当たり前のように使われるようになってきました。

グループ経営の課題と戦略

—急速に事業を拡大される中で、グループ経営の課題はありますか。

この数年間で従業員数が160人から約400人に急増し、グループ会社も増えたことで、統合的な経営の難しさを実感しています。特に、元々別の会社だった組織をひとつのグループとしてまとめていく過程では、様々な課題が浮き彫りになりました。

例えば、各社の企業文化や価値観の違い、業務プロセスの標準化、人事制度の統一など、PMI(Post Merger Integration)の過程で多くの課題に直面しました。これらの経験から、M&Aを行う際には事前に十分なデューデリジェンスを行い、統合後のPMIプランをしっかりと準備することの重要性を学びました。

現在は、グループ全体で5つの重点施策を展開しています。具体的には、3Q8S(安全、整理、整頓、清掃、清潔、作法、躾、節約)活動活動の徹底、顧客志向の醸成、現場主義の徹底等です。まだまだ出来ていないことも多いですが、これらの施策を各グループ会社で展開し、1つ1つ着実に実行していくことで、グループ全体の一体感と経営効率の向上を図っています。

また、人材育成も重要な課題です。特に、持ち株会社であり、管理部門が集中するサイクラーズで採用した社員に対しては、現在は東港金属工場での研修を通じて現場を理解する機会を設けています。これにより、本社と現場の距離感を縮め、グループ全体の一体感を醸成することを目指しています。

—グループ会社間の連携や一体感を醸成するための工夫はありますか。

グループ会社間の連携を強化するために、いくつかの取り組みを行っています。

グループ全体の価値観を共有するために、クレドカードを作成し、全社員に配布しています。このカードには「残存価値の最大化」や「サーキュラーエコノミーの追求」といった、グループの核となる価値観が記載されています。工場の作業員を含め、多くの社員がこのカードを携帯し、日々の業務の中で意識するようになっています。

また、グループ会社に対する経営戦略、営業活動、ファイナンスサポート等も実施し、グループ全体の財務基盤の強化と一体感の醸成を図っています。

業界をリードする発信力

—貴社は業界内でも特に発信力が高いと感じます。その背景にある考え方を教えてください。

サイクラーズがリサイクル業界の中で積極的に発信を行っている背景には、業界全体を変革したいという強い思いがあります。私が入社して特に驚いたのは、この業界にリーディングプレイヤーがあまり存在しないということでした。

前職の総合商社では、「日本がこうあるべきだから、世界の中でこういう選択をします」といった発信を頻繁に行っていました。しかし、リサイクル業界ではそのような発信があまり見られませんでした。これは、業界内のプレイヤーが多いという業界構造が一因だと考えています。

しかし、サーキュラーエコノミーの重要性が高まる中、業界全体を牽引し、社会に対して発信していく役割が必要だと強く感じています。そのため、サイクラーズでは技術面での革新だけでなく、情報発信にも力を入れています。

具体的には、サーキュラーエコノミーの重要性や、リサイクル・リユースの社会的意義について、積極的に情報を発信しています。また、業界内外の企業とのパートナーシップを通じて、新たな価値創造にも取り組んでいます。

例えば、動脈産業(製造業)との連携を強化し、製品設計段階からリサイクルを考慮した取り組みを推進しています。これは、単にリサイクル業界の中だけで完結するのではなく、製造から廃棄、再生までの全体のサプライチェーンを視野に入れた取り組みです。

—動脈産業との連携について、具体的にどのような取り組みをされていますか。

動脈産業との連携は、サーキュラーエコノミーを実現する上で非常に重要だと考えています。ただ、これは簡単なことではありません。例えば、大企業の場合、サステナビリティ推進室のような部署を設置する動きは増えていますが、実際に事業を変革していくのは容易ではありません。

そこで私たちは、単に廃棄物処理の観点からアプローチするのではなく、リユースやリメイクといった付加価値の高い提案を行うことで、動脈産業との対話を進めています。例えば、アルミのクローズドループリサイクルの提案などは、コスト削減と環境負荷低減を同時に実現できる取り組みとして、多くの企業から関心を集めています。

また、製品のライフサイクル全体を考慮した提案も行っています。例えば、メーカーと協力して、製品設計の段階からリサイクルを考慮した素材選択や構造設計を行うことで、より効率的なリサイクルを実現する取り組みも始めています。

これらの取り組みを通じて、動脈産業と静脈産業の垣根を越えた新たな価

値創造を目指しています。ただし、このような変革には時間がかかります。粘り強く対話を続け、少しずつでも前進していくことが重要だと考えています。

未来への展望 - サーキュラーサプライチェーンの構築

—最後に、サイクラーズの今後の展望についてお聞かせください。

サイクラーズの未来への展望は、「サーキュラーサプライチェーンの構築」にあります。これは単にリサイクル事業を拡大するだけでなく、製品の設計段階から廃棄、再生利用までを包括的に捉え、資源の循環を最大化することを目指すものです。

具体的には、以下の4つの柱を中心に事業を展開していく予定です。

- 高度なリサイクル技術の更なる発展

東港金属を中心に、より高度な選別技術や再資源化技術の開発に投資を続けます。例えば、レアメタルの回収率向上や、プラスチックの高純度選別など、常に業界最先端の技術開発を目指します。 - 同業他社との連携強化

リサイクル業界全体の底上げを図るため、同業他社との協業や技術提携を積極的に推進します。これにより、業界全体の技術レベルの向上と、より効率的な資源循環システムの構築を目指します。 - リユース・リメイク事業の拡大

トライシクルやリセゾンを中心に、リユース・リメイク事業のさらなる拡大を図ります。特に、B2B向けのリユースプラットフォームの構築や、付加価値の高いリメイク製品の開発に注力します。 - パートナーシップ戦略の推進

動脈産業との連携をさらに強化し、製品設計段階からリサイクルを考慮した取り組みを推進します。また、自治体や研究機関との連携も深め、社会システム全体でのサーキュラーエコノミーの実現を目指します。

これらの取り組みを通じて、サイクラーズは単なるリサイクル企業ではなく、サーキュラーエコノミーを牽引する企業グループへと進化していきたいと考えています。そのためには、技術開発だけでなく、社会システムの変革や人々の意識改革も必要です。私たちは、その先頭に立って挑戦を続けていく決意です。