かつて「魔法の鉱物」と呼ばれ、建材として重宝されていたアスベスト(石綿)。その健康被害が明るみに出て50年以上経つにもかかわらず、2025年の今、再び廃棄物業界の最前線の課題として注目されています。

背景にあるのは、建て替え時期を迎えた1970年代の建築物の老朽化と法改正による規制強化です。しかし実態としては、法令を知らないまま工事を進めてしまうケースや、調査を形だけで済ませているケースも後を絶ちません。

そこで今回の記事では、アスベスト問題の背景と法制度、現場の実態、そしてこれから訪れる本当の危機について、アスベストの専門家である株式会社浜田 九州出張所所長の入端 隆二氏へのインタビューをお届けします。

いまだにアスベストの規制が強化され続ける理由

ーなぜ2025年の今、廃棄物業界で「アスベスト」が一番ホットな話題なのでしょうか?

2021年から段階的に法改正が進んでおり、元請け工事会社は必ずアスベストの事前調査をしなければいけません。

日本における高度経済成長期は今から約40〜50年前で、コンクリート建造物の寿命も同じく約40〜50年。そのため、2025年の今がちょうど建て替え時期に差し掛かっており、この状況は2050年頃まで続く見込みです。

以前までは、大手ゼネコンがスクラップ&ビルドを繰り返しており、建物解体時のアスベスト事前調査が義務化されていました。しかし、電気工事や管工事などの改修工事には規制の範囲が及んでいなかったため、2021年4月の法改正によって改修工事も事前調査が義務化されました。

アスベストに関する労災認定は、毎年のように1,000件以上が認定されています。アスベストを含む解体工事や改修工事による被害者をこれ以上増やさないために、法改正によって規制が強化されているのです。

ーこれまでのアスベストに関する規制の遍歴を教えてください。

大きなところをピックアップしてお伝えすると、まず1975年に含有率5%を超えるアスベストの吹付け作業が原則として禁止されました。続いて1995年に含有率1%を超えるアスベスト製品の製造や使用が禁止。吹付けアスベストの除去作業をする際には、保護具を使用した上で他と隔離しなければ行けなくなりました。

1996年の法改正で、一定要件を満たす「建築物」の解体・改修・補修を行う際には事前届出が義務化。2006年には、0.1%を超える製品も全面的に禁止となり、法対象が建築物以外にも「工作物※1」も規制対象になりました。

最近の話だと、2021年にはアスベスト含有の可能性のある建築物・工作物の解体・改修・補修を行う前の「事前調査」が義務化。

2023年10月からはアスベストの事前調査を行う人も「有資格者でなければならない」というルールに変わりました。今までは、比較的誰でも採取できていたのですが、それでは危険だということで、資格を持つ専門家に限定されたのです。

そして、2026年にも新たな法改正が予定されており、新しい資格制度も導入される予定です。今までは建築物が主な対象でしたが、これからは船舶やトンネル、発電所といった特殊な構造物も対象となり、さらに規制が厳しくなる方向です。

現在は「石綿含有建材調査者」の資格があれば、どの建築物や工作物も調査できますが、今後はこの資格だけでは不十分になるということですね。

※1:工作物・・・土地に定着した人工物全般。塀、トンネル、機械設備など。

アスベストの潜伏期間は30〜40年後

ー改めて、アスベストはなぜ危険なのでしょうか?

人間が一定以上のアスベストを吸い込んでしまうと、30〜40年後になって初めて中皮腫や肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚といった健康被害が発症します。

アスベストは本来、自然界に存在する微粒子の鉱物ですが、その小さな棘が人間の体内に刺さり、細胞を破壊します。それが原因で、さまざまな健康被害を引き起こしているのです。

アスベストの危険性は何十年も前から明らかになっていましたが、今になって廃棄物業界で最もホットな話題と言われているのには、こうした背景があります。

ーPCBは期限を決めて一気に処理を進めた印象でしたが、アスベストはなぜ処理が進まないのでしょうか?

PCBは、国際条約によって明確に処理期限が定められ、期限内に一掃される流れがありました。しかし、アスベストは、その使用自体が完全に禁止されているわけではありません。

国際条約では、アスベストは1%未満であれば使用が認められていますが、日本を含むいくつかの国では0.1%未満という、より厳しい基準を採用しています。そのため、海外では今でも1%未満のアスベストを含む製品が新規に製造されている可能性があります。

ー日本でアスベストを含む建材が使用されている建物であっても、改修も解体もしないのであれば引き続き使用可能ですよね?

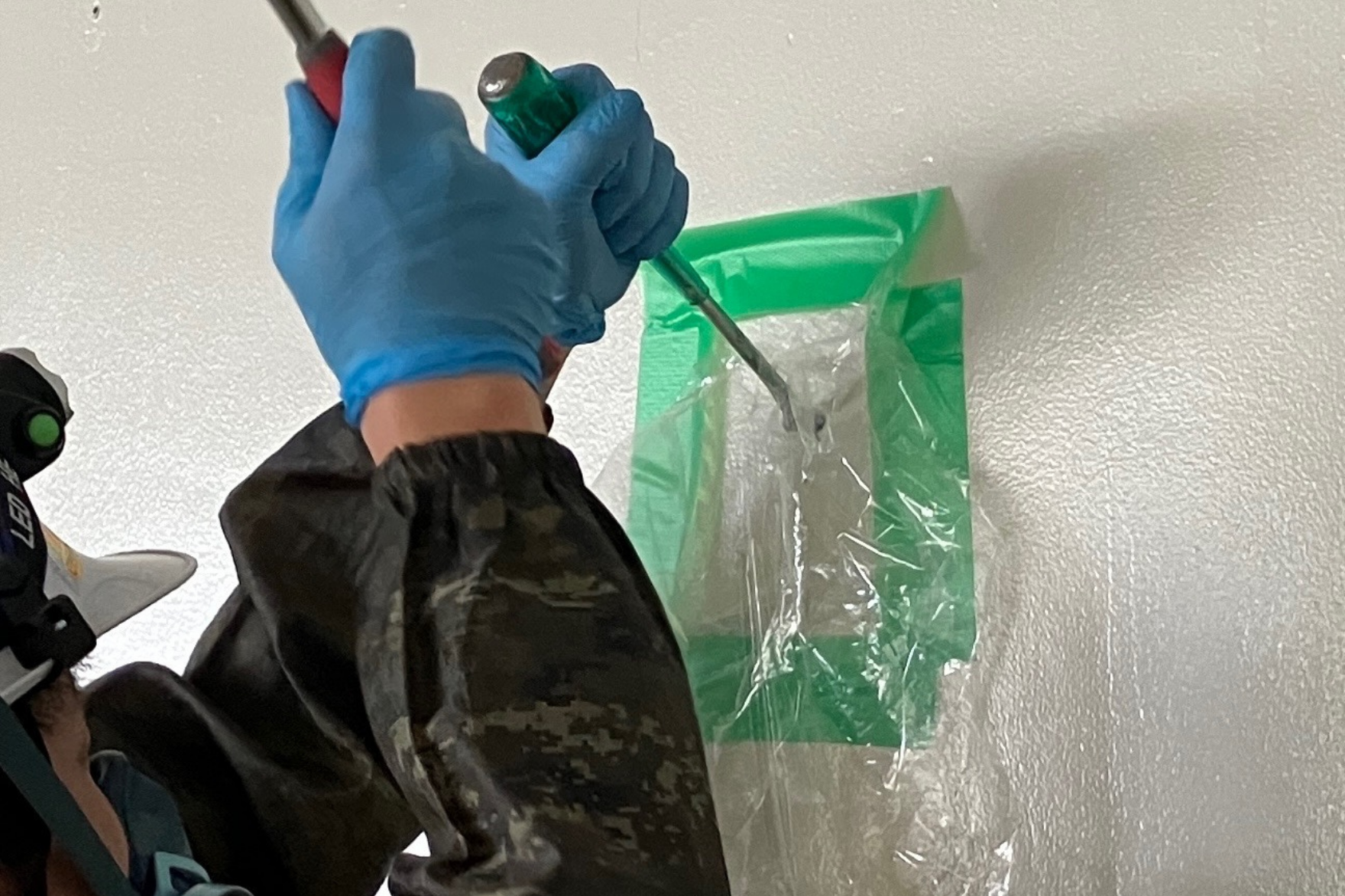

その通りです。しかし、吹き付け材のようなアスベストについては、飛散のリスクが高いため、「封じ込め※2」作業が求められています。

一方で、たとえば石膏ボードのように密閉された状態で使用されているアスベストに関しては、基本的には飛散しないため、そのままの状態で維持しても問題ないとされています。だからこそ、何十年にもわたり、アスベスト問題が完全に解決せずに、今でも話題に上がっているのです。

※2:封じ込め・・・粘性の高い溶剤で表面を固め、アスベスト繊維が飛散しないようにする処置

法改正で変わった現場の実態/進まない処理の現状

ー2023年の10月以降は、有資格者しか分析サンプルの採取や事前調査ができなくなったとのことですが、アスベストに調査の責任を持つ元請け業者も、アスベスト業務に従事する廃棄物処理業者も、状況は大きく変わりましたか?

法改正により、状況は大きく変わりましたね。これまでは工事会社の人が簡易的に採取して検査に出していたケースも多かったですが、現在は資格を持った専門家が採取から分析までを担当しなければならなくなりました。

本来であれば、法改正に合わせて元請け工事会社が担当者に資格を取らせ、社内で法律に沿った形で安全に事前調査を行うべきなのかもしれません。しかし、他の業界と同様に、建設業界も慢性的な人手不足に悩んでいます。

そのような中で、担当者に新たな資格を取らせたり、資格取得に向けて勉強させたり、現場でアスベスト業務を追加で実施したりする時間を確保するのは難しいのが現実です。そのため、自社のリソースは建設業務に集中させ、それ以外の業務はできるだけアウトソーシングしたいと考える建設会社が増えています。

ーアスベスト業務をアウトソーシングしたい建設会社が増えたことで、廃棄物業界にアスベストの事前調査や処理のニーズが急激に高まっているのですね。

ニーズ自体は高まっていますが、実は廃棄物業者の中でもアスベストに精通した業者は、まだそれほど多くありません。石膏ボードやスレートにはアスベストが含まれる可能性があると認識している業者は多いですが、実はアスベストはアスファルトやモルタルにも含まれている可能性があります。

年代によっては、アスファルトやモルタルもアスベストに関する事前調査の証明書がないと受け入れできないにもかかわらず、何も気にせず無害ながれき類として処理している可能性も否定できません。特にモルタルはコンクリート建築や設備基礎の仕上げとして使われていることが多い建材の一つです。もしもアスベストが含まれるモルタルをそのまま処理している業者があるとすれば、そこで働く従業員の方々や地域の住民の方々への被害が懸念されます。

元請け業者が知らずにアスベスト建材を処理業者に処理委託している可能性もあれば、処理業者が知らずに受け入れている可能性もあります。この可能性がゼロとは言い切れない現状こそが、もっとも恐ろしいのです。

ー廃棄物業者側も正しい知識が求められるのですね。

アスベストが使われた年代でも、例えば生コンクリートにはアスベストは使われていないと、国土交通省から発表されています。

それを知らずに、コンクリートしか使われていない部分の調査をしてしまうのは無駄ですよね。このあたりの知識は、廃棄物業者にとって必要不可欠です。有資格者であれば事前調査はできますが、現場の実態を知らなければ正しい判断をするのは難しいのが実情です。

法改正により、アスベストの事前調査には「石綿含有建材調査者」という資格が必要とされています。この資格を取得するには、「実務経験」または「石綿作業主任者の資格」が必要です。なお、この石綿作業主任者の資格は、実務経験がなくても取得可能です。

つまり、実務経験がなくても資格さえ取得すれば、アスベストの事前調査ができる状態になっているのです。廃棄物業者としても、自身や従業員の健康を守るために、アスベストに関する正しい知識を現場レベルにまで浸透させる工夫が求められています。

ー法律で建築物や工作物の改修・解体をする前のアスベスト調査が義務化されたのであれば、100%の工事で調査を実施しているのではないですか?

実態としては、その法律を知らずに、アスベスト調査をせずに改修・解体をしている業者がいまだに多いと言われています。

もちろん事前調査が義務化されているので、対象の全工事が事前調査をしないといけないのですが、知らずに改修・解体している工事も多いでしょうね。

ー事前調査の報告書だけ見ても、本当に正しい方法で調査したかどうかも確認しづらいですよね。

その通りです。アスベスト調査には、改修・解体対象からサンプルを採取して分析する方法のほかに、目視や書面による確認も認められています。

建設業者から提出された調査書類を行政担当者が確認しますが、すべての現場に足を運んでチェックすることは現実的に不可能です。実際には、毎日何百件、何千件という報告書が行政に提出されています。

ある担当者の話によれば、すべての書類には必ず目を通しており、違和感があれば一件ずつ電話確認しているそうです。それだけで一日が終わることもあるとのことでした。とはいえ、全現場を直接確認するのは物理的に不可能です。

書類上では適切に事前調査が行われていたように見えても、実際には工事後になってアスベストの存在が発覚するケースも少なくありません。私もこれまで多くの方とお話しする中で、「知らなかった」「知っていたけどやっていない」という声をたびたび耳にしています。

アスベストは他人事じゃない!日常にも危険が潜んでいる

ー実際に罰則を受けている業者は多いですか?

法律では、「事前調査の実施」と「調査結果を建設現場に掲示」など、実施すべき事項が明確に定められています。調査の結果、アスベストが含まれていた場合には、その後にさらに対応すべき手続きがありますが、事前調査の段階でもこの2つは必須です。

この実施状況を把握するため、厚生労働省は毎年「全国一斉パトロール」として、全国の建設現場1万件を対象に抜き打ち検査を行っています。そのうち、毎年およそ半数が何らかの指導を受けているのが現状です。

「指導=処罰」ではありませんが、指導を行ったすべての現場に再度確認しに行けるわけではありません。行政側も人手不足のため、100%の規制を徹底するのは現実的に難しい状況が続いています。

ー企業内でのアスベスト事前調査はどの部署の担当になることが多いですか?

安全管理部門やリスク管理部門が担当することが多いですね。

ただし問題なのは、そうした管理部門の方々が現場の実情を把握していないことが多い点です。法律に則って社内ルールを整備し、それを現場に伝えてはいるのですが、そのルールが現場にまで十分に浸透していないケースが少なくありません。

ーそれはどうしたら改善できますか?

本社や管理部門がルールを整備しても、現場では「忙しくて調査どころではない」という声をよく耳にします。だからこそ、株式会社浜田では「勉強会の開催」や「書類作成の代行」など、現場の負担を軽減するサポートにも力を入れています。

ーアスベストに対する危険意識が低い企業や担当者に向けて、どのようなアプローチをしていますか?

まずは現場の担当者の方々に、「自分の身を守るために、アスベスト調査を適正に行いましょう」と提案しています。アスベスト対策は、企業のリスク回避だけでなく、働く人自身の健康を守るための行動でもあるのです。

今、20〜30代の方がアスベストに曝露してしまうと、定年後になって健康被害が出る可能性もあります。将来を健康に、楽しく過ごすためにも、今のうちから正しい知識と適切な調査・処理が必要なんです。

ー改めて「自分ごと」として捉えることが重要ですね。

その通りです。アスベストは廃棄物業界でも、特に多くの人に関わる問題です。解体・改修・処理に携わる人々だけでなく、周辺住民にも影響が及びます。だからこそ、企業は関係者全員の健康を守るために、予算をかけてでも確実な対策を講じる必要があります。

なぜアスベストの完全処理が進まないのか?埋立一択の現実

ーアスベストの処理方法にはどんな課題がありますか?

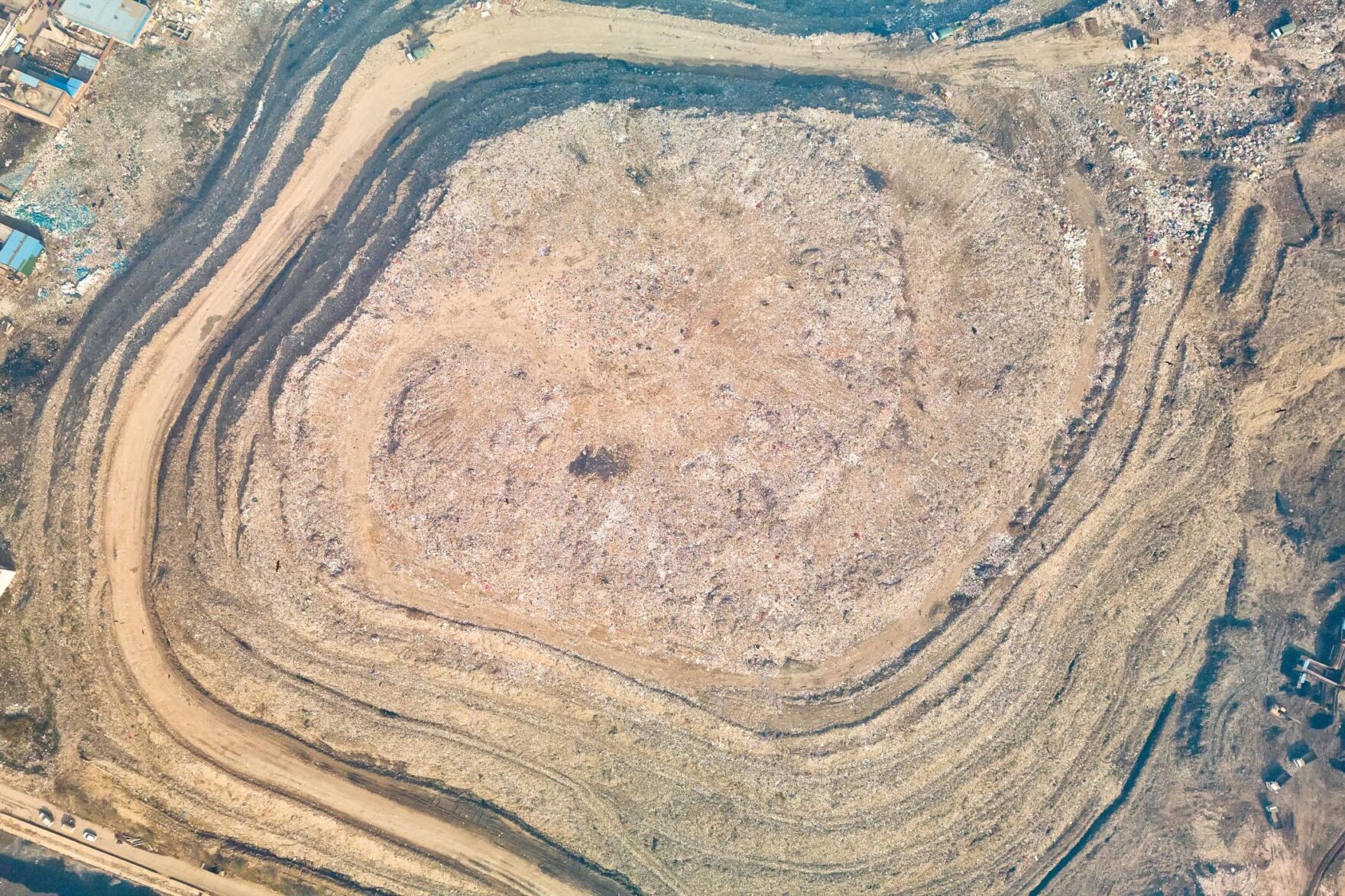

現時点では、アスベストを含む廃棄物の処理方法は、ほぼ「埋め立て」に限られています。飛散性の高いアスベストに関しては、少量であっても0.15mm厚のポリ袋で梱包して埋め立てる必要があります。しかし、産業廃棄物の最終処分場は全国でも数が限られており、処理能力には限界があります。

さらに、これまで適正に処理されてこなかったアスファルトやモルタルに対する調査が進み、それらがアスベストを含む廃棄物として排出され始めると、処理すべき量は膨大になります。モルタルは、コンクリート建築の外壁表面に広く使われていますが、解体現場で外壁表面のモルタルだけを丁寧に剥がすといった作業は現実的ではありません。

そのため、建物の解体によって排出される廃材のほぼすべてが、アスベストを含む廃棄物として扱われる可能性があります。結果として、埋立処分場の逼迫がさらに進み、アスベスト処理に関する問題は、むしろこれから本格化していくと考えられます。

ーアスベストは埋め立て以外には、処理方法は全くないのですか??

実は、電炉メーカーが高温でアスベストを溶かして処理する方法もあります。これにより、針状の繊維構造が崩れて無害化されます。

ただし、処理できる容量が少なく、コストや技術面の課題もあるため、現時点では主流の処理方法とはなりにくいのが実情です。特に、今後問題になると予想されるモルタルを含むがれき類の大量処理には対応できないため、根本的な解決策とは言えません。

ー最後に、企業の管理部門、現場、そして、一般の地域住民がアスベストから身を守るためにやるべきことを教えてください。

環境問題やごみ問題は「自分ごと化」するのが難しいと言われますが、アスベスト問題は建設会社の従業員、廃棄物処理会社の従業員、そして古いビルの近くに住む住民の方々など、実に多くの人の健康に関わる深刻な問題です。

まず企業は、社内で設定したルールが現場に周知・徹底されているかを、実際に現場を訪れて確認してください。現場作業員がアスベストに被ばくすると、その作業着を洗濯したり触れたりした家族にもアスベストが飛散するリスクがあります。会社から言われたことだけをこなすのではなく、自分や家族の健康を守るためにも、建築物の解体や改修に関わるすべての人がアスベストについて正しい知識を身につける必要があります。

また、近隣で古いビルの解体工事が行われているのに、工事エリアを囲う仮囲いにアスベストに関する掲示が見当たらない場合は、管轄の行政に報告するなど、住民の皆さんも当事者意識を持ち、行動することが求められます。