プラスチックリサイクルの先駆者として50年以上の歴史を持つ 進栄化成株式会社(本社:東京都足立区)。昭和45年の創業以来、「限りある資源を繰り返し利用する」という理念のもと、プラスチック再生原料の製造・販売に取り組んできました。日本メーカーの厳しい品質基準をクリアしつつ、独自のペットボトルキャップ回収システムを確立するなど、リサイクルの品質向上にも尽力しています。

今回は、同社の代表取締役 進藤浩氏 に、プラスチックリサイクルの現状と未来についてお話を伺いました。

プラスチックリサイクルの歴史と現状

—創業当時のプラスチックリサイクルの状況はどのようなものだったのでしょうか?

1970年当時、プラスチックは非常に貴重な素材でした。今の価値からすると、20〜30倍の値段はしたでしょうか。そのような高価な原料を1回きりで使い捨てるのはもったいないという発想から、リサイクルが始まりました。

当時は環境問題というよりも、純粋に経済的な理由からリサイクルが行われていたんです。しかし、時代とともにプラスチックの価格は下がっていき、リサイクル品はバージン品(新品)よりも安くなければ売れないという状況になりました。大体バージンの半値から7割程度の価格帯で取引されるようになったんです。

—近年、プラスチックリサイクルを取り巻く環境に変化はありましたか?

ここ数年、地球環境問題への意識が高まり、リサイクルの重要性が再認識されるようになりました。CO2排出量の削減や循環資源としての価値が注目され、大企業を中心にリサイクル材の需要が増えています。特にヨーロッパを中心に環境への取り組みが進んでおり、日本もそれに追随するかたちで需要が伸びています。

現在、当社では月に600トン程度、年間7,000から8,000トンのプラスチックを製造しています。関東一円から回収したプラスチックを再生原料として活用しているんです。

独自の技術と取り組み

—進栄化成ならではの技術や取り組みについて教えてください。

当社の強みは、単にプラスチックをペレット化するだけでなく、異なる種類のプラスチックを組み合わせ、お客様の要望に合った特性を持つ再生原料を生み出す技術にあります。この取り組みは30年以上前から続けており、現在では当社の基盤技術となっています。

当初は、工場から排出されるPIR材(Post Industrial Recycling)を中心に扱っていましたが、近年の環境意識の高まりを受け、使用済み製品由来のPCR材(Post Consumer Recycling)の取り扱いを拡大しています。2008年からはペットボトルキャップのリサイクルにも本格的に取り組み、より幅広いリサイクルの可能性を追求しています。

—ペットボトルキャップのリサイクルはどのように始まったのでしょうか?

始まりは、横浜の女子高校生の発案がきっかけだったと言われています。ペットボトル本体はリサイクルされるのに、キャップとラベルは燃やされてしまうことに疑問を持ったんです。我々もその動きに賛同し、2008年頃からリサイクルを開始しました。

当初は回収量も少なかったのですが、インターネットの普及とともに活動が広がり、現在では当たり前のようにペットボトルキャップがリサイクルされるようになりました。当社では年間約5,000トンのキャップを処理しています。これは約20億個のキャップに相当し、当社の廃プラスチック処理量全体の約10%を占める、重要な事業の一つとなっています。

—大量のキャップを効率的に回収するのは難しそうですが、どのように集めているのでしょうか。

回収システムの構築が、この事業成功の大きな鍵でした。当初は実際にボックスで回収を行なっている学校などから宅急便で送ってもらったり、直接持ってきてもらったりしていましたが、それだけでは量が集まりません。

そこで、運送会社と協力して、彼らの空いている帰り便を利用する仕組みを独自に作りました。運送会社が荷物を届けた後の空車で、その地域で集められたキャップを回収するのです。これにより、一気に回収量が増えました。

現在では、複数の運送会社と協力関係を築き、関東一円に回収網を広げています。回収の対象は、主に学校や工場、企業などの団体です。個人の方からも集めていますが、効率化のため50kg(約2万個)以上まとめて集めていただくようお願いしています。

—独自開発の自動選別機も導入されていますね。

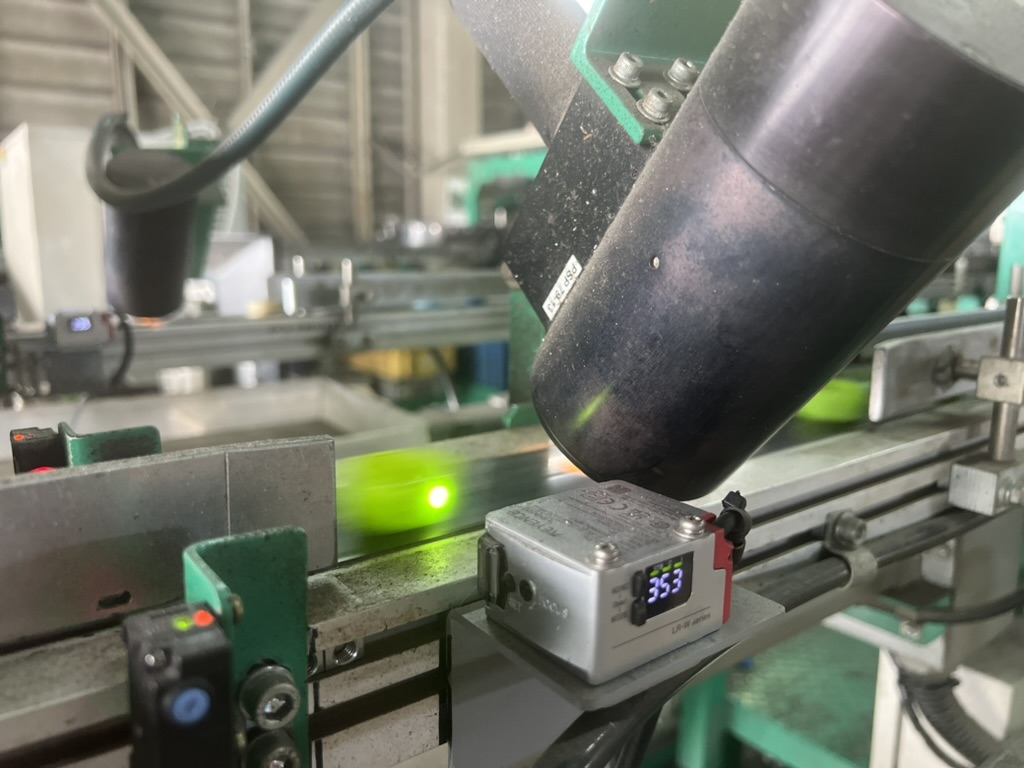

実はキャップの素材にはPP(ポリプロピレン)とPE(ポリエチレン)の2種類のプラスチックが使われていて、それらを分けないと高付加価値の原料にならないんです。ホットの飲料には耐熱性の高いPPが使われていたり、メーカーや商品によって使い分けられているのですが、見た目にはほとんどわかりません。そこで光学選別機を開発しました。

さらに、素材だけでなく色でも分けています。熱で溶かして再生するマテリアルリサイクルでは色が残るため、原料としてより使いやすい白色のキャップだけを分けることで、さらに付加価値が高まります。

この工程では、①白PP、②その他PP、③白PE、④その他PEの4種類に自動選別しています。

—回収用の袋も独自に開発されたそうですね。

はい、回収袋も重要な要素です。当初は45Lのごみ袋を使っていましたが、キャップを入れると破れやすいという問題がありました。そこで、専用の回収袋を開発しました。

この袋は破れにくく、大きさが一定なので、いっぱいに入れて口を結べば約10kgのキャップが入ります。これにより、わざわざ重さを測る必要がなくなり、5袋で50kgという簡単な計算で済むようになりました。

消費者に身近な製品へのリサイクル材の活用

—リサイクルされたプラスチックはどのような製品に生まれ変わるのでしょうか?

従来は自動車内装材や工業製品が中心でしたが、最近では消費者により身近な製品にも使用されるようになってきました。例えば、スーパーマーケットのかごやクリアファイルなどです。

特に注目されているのが、ペットボトルキャップを原料とした製品です。シャンプーや柔軟剤のボトルに20%から30%程度のリサイクル材を使用した製品が登場しています。また、文具メーカーと協力して、ペットボトルキャップから作ったクリアファイルも販売しています。

これらの製品は、消費者が直接手に取れるものなので、リサイクルの重要性を実感してもらえると考えています。「キャップがこういうものになるんだ」と目で見てわかることで、リサイクルへの意識が高まると期待しています。

今後の展望と課題

—プラスチックリサイクル業界の今後の展望についてお聞かせください。

これまで進んでこなかったPCR材の活用が重要になってくると考えています。国や大手メーカーも2030年までに再生プラスチックの使用量を倍増させる目標を掲げており、EUではELV指令によって販売する自動車に対して再生プラスチックの使用率25%以上が義務付けられるなど、世界的にリサイクル材の需要が高まっています。

一方で、日本特有の課題もあります。日本の製造業はやはり品質基準が高く、リサイクル材の使用にはまだ抵抗感があります。しかし、最近ではユーザー側の意識も変わりつつあり、企業内でも様々な議論が進んでいると聞きます。

—進栄化成としての今後のチャレンジを教えてください。

より身近な使用済みプラスチック製品のリサイクルに挑戦していきたいと考えています。例えば、牛乳パックの内張りに使用されているポリエチレンのリサイクルなどです。毎月何百トンという規模でプラスチックが廃棄されているので、これらをリサイクルすることで大きな環境貢献ができると考えています。

また、リサイクル業界全体の発展にも貢献したいと思っています。各社が持つ技術やノウハウを共有し、業界全体のレベルアップを図ることで、より効率的で高品質なリサイクルシステムを構築できると考えています。

最後に、消費者の皆さんにはプラスチックは「ごみ」ではなく「資源」だという認識を持っていただきたいですね。リサイクルされた製品を積極的に選んでいただくことで、循環型社会の実現に大きく近づくと信じています。

50年以上にわたってプラスチックリサイクルに最前線で取り組んできた進栄化成。その歴史と共に進化を続ける技術、そして未来への展望は、まさに日本のプラスチックリサイクル業界の縮図と言えます。進藤氏は、全日本プラスチックリサイクル工業会の役員を務めるなど、業界団体で国レベルの施策や議論に最前線で関わっています。環境問題がますます深刻化する中、彼らの取り組みはこれからの循環型社会の実現に向けた重要な一歩となるに違いないでしょう。

進栄化成株式会社:https://shineikasei.co.jp/