「これはもう使えない」「もったいないけど捨てるしかない」――そんなモノたちに今、新たな命が吹き込まれています。廃棄物や不要品をただ再利用するのではなく、「価値」をプラスして生まれ変わらせる。それが、いま注目されている「アップサイクル」です。

環境問題への関心が高まる中、アップサイクルはサステナブルな未来を切り開くキーワードのひとつとなっています。本記事では、アップサイクルの基本から、実際の事例を過去に取り上げた記事もあわせて紹介します。

アップサイクルとは?

アップサイクルとは、廃棄されるはずだった素材や製品を新たな価値を持つものに生まれ変わらせるプロセスのことです。リサイクルが、使用済みの製品をいったん素材レベルにまで戻し、再利用することを重視しているのに対し、アップサイクルは「元の状態を超えて新たな価値を創出する」ことに焦点を当てています。

たとえば、使用済みの割り箸で家具を作る、解体された自転車のチェーンや歯車を使ってアート作品を生み出す、規格外食品から新たなスイーツを開発するといった例が挙げられます。こうした手法は、物を無駄にせず、工夫を凝らしながら活用できるため、環境への負担を減らすだけでなく、楽しみながらサステナブルな取り組みを実践できるのが特徴です。

創造力で価値を高める楽しさも

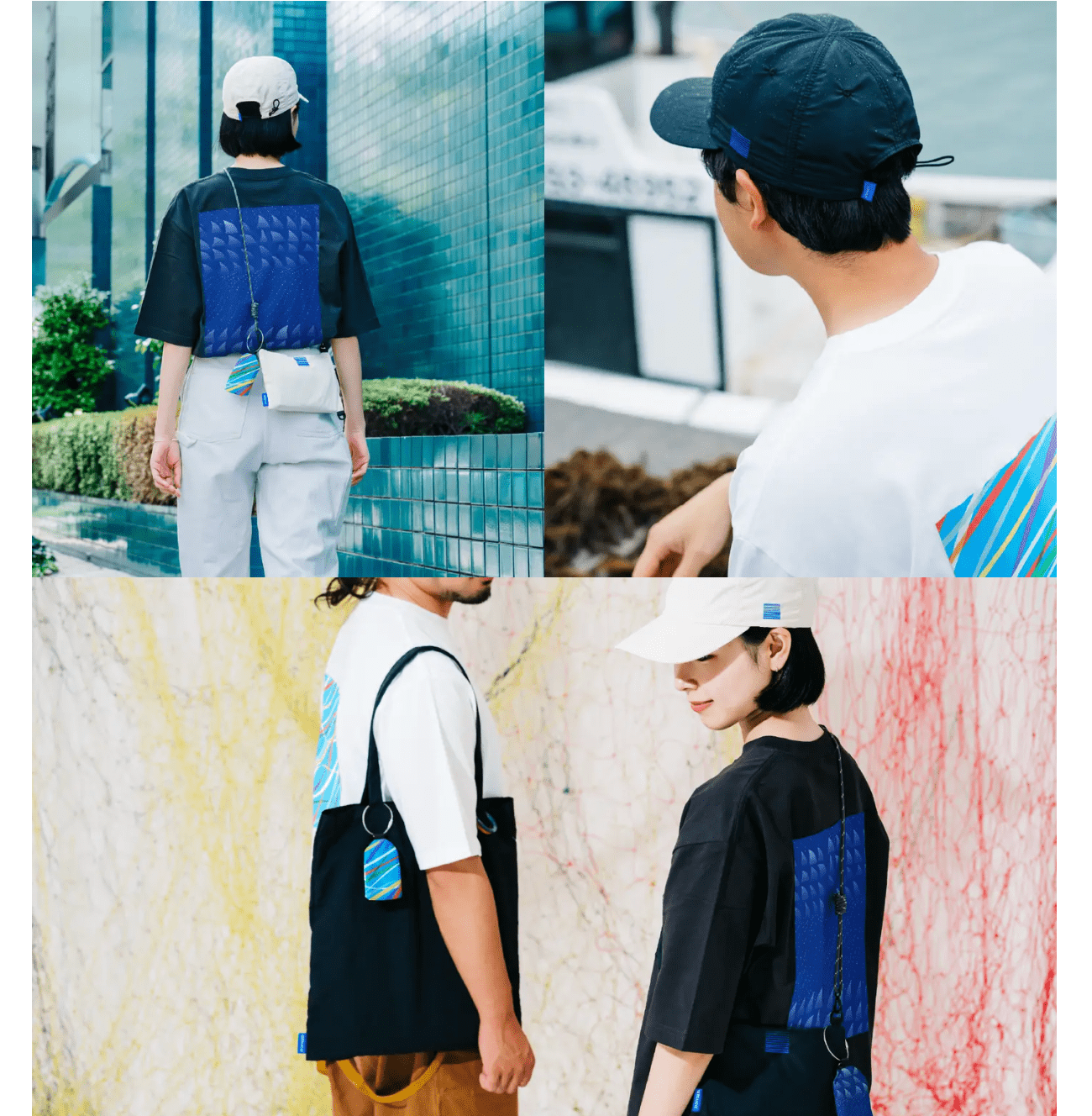

リサイクルは、資源を循環させるための基本的な取り組みのひとつです。一方で、アップサイクルは、より独自の視点が強調され、製品やアイテムに新たな命を吹き込む楽しさがあります。たとえば、古着をリメイクして新たなファッションアイテムに生まれ変わらせることで、オリジナルのデザインとして再生させることが可能です。アップサイクルは、個性や芸術性を表現する手段としても注目されています。

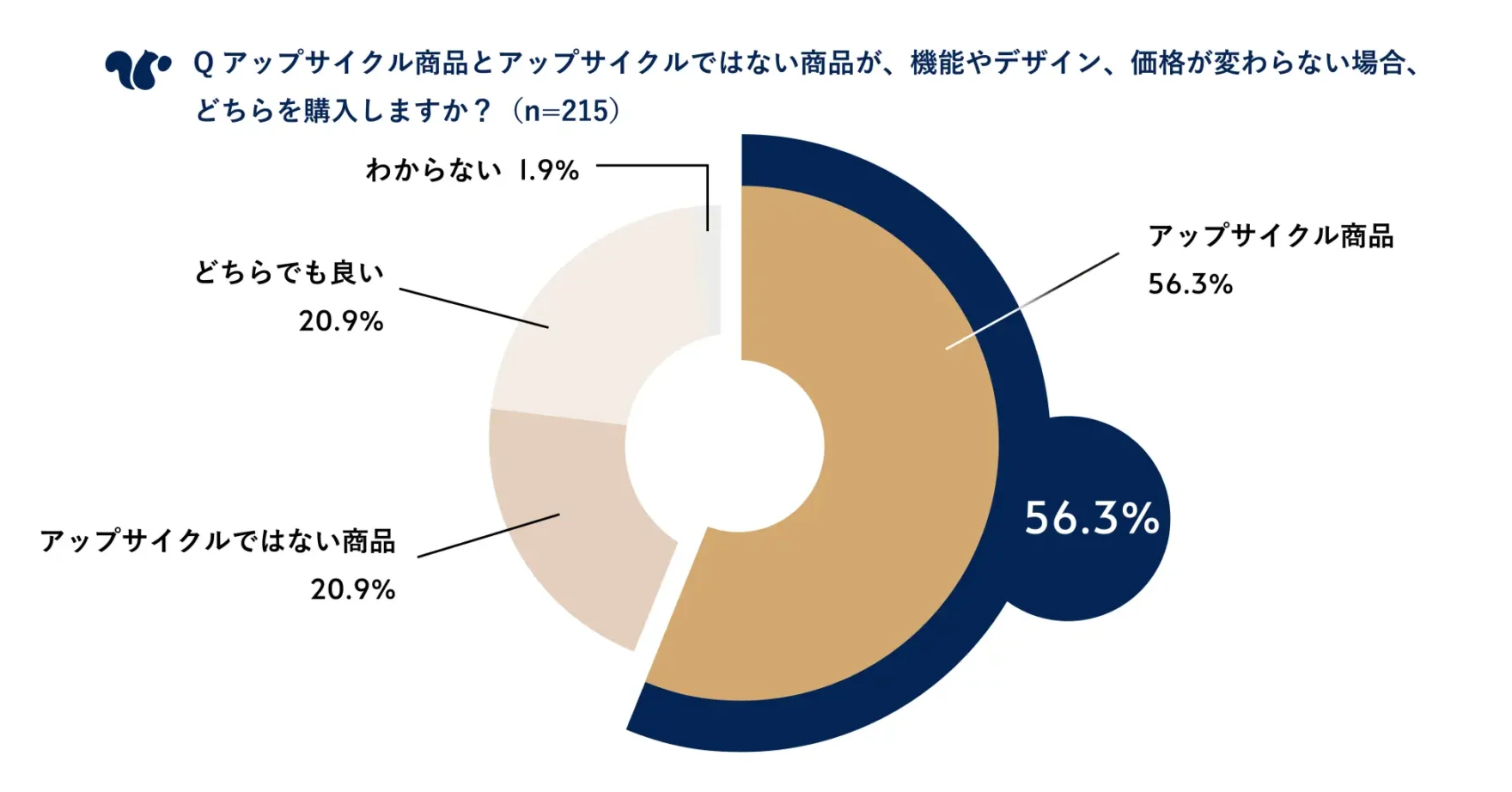

認知度は低めも、半数以上が「購入したい」と回答

2022年に行われた株式会社スナックミー(本社:東京都中央区、代表取締役:服部慎太郎)の調査によると、アップサイクルに関する認知度はまだ低いものの、一定の購買意欲が見られることがわかりました。全国の25〜59歳の男女2,166名を対象に実施されたこの調査では、「アップサイクル」という言葉を聞いたことがある人は12.1%、意味まで理解している人は8.4%にとどまりました。

一方で、機能や価格が変わらないのであればアップサイクル商品を選ぶと答えた人は56%にのぼり、非アップサイクル商品を選ぶ人(21%)を大きく上回りました。また、アップサイクル食品には「環境に良い」「ヘルシー」「トレーサビリティがしっかりしていそう」といった好意的なイメージが寄せられ、価格が通常より高くても54.4%が購入の意向を示しています。

とはいえ、現状ではアップサイクル商品があまり知られていないのも事実です。では、実際にはどのような事例があるのでしょうか。

実例①:伝統工芸×環境配慮:大島紬と紙糸のコラボレーション

鹿児島県・奄美大島の伝統工芸「大島紬」は、緻密な絣模様としなやかな風合いが特長の、日本有数の織物。30以上の工程を経て、半年近くかけて織り上げられる逸品です。しかし現在は、着物離れや後継者不足により市場規模の縮小が課題となっています。

-1760x990.jpg)

この伝統技術を未来につなげるため、一般社団法人アップサイクルが推進する紙糸プロジェクト「TSUMUGI」との協業がスタート。経糸には大島紬の絹糸、緯糸には絹糸と使用済み紙資源・間伐材由来の紙糸を撚り合わせ、軽やかで優しい風合いの新たな生地が誕生しました。さらに一部には製造工程で余った残糸も活用しています。

染色には奄美の伝統技法「泥染め」を採用。植物染料と泥の鉄分が結びつき、深みのある色合いを生み出します。地域の自然と文化、環境配慮の精神が融合した新たな試みとして注目されています。

実例②:コーヒー豆が再びカフェに還る──麹の力で生まれた「ポリフェノールたっぷりパン」

株式会社フジワラテクノアートの固体培養技術を活用し、廃棄されがちな食品副産物を麹にアップサイクルするプロジェクト「Enz Koji」が始動。その第1弾として登場したのが、抽出後のコーヒー豆を麹化し、パンに生まれ変わらせた「ポリフェノールたっぷりパン」です。

世界で1日20億杯以上消費されるコーヒー。その搾りかすの多くは焼却・埋め立てされており、活用が課題でした。本プロジェクトでは、麹菌とコーヒーという異なる食文化を掛け合わせ、安心・おいしさ・循環性を兼ね備えた新たな食品を創出。カフェで出た豆が再びカフェで提供される、持続可能な食の循環を目指しています。

CETでの過去記事紹介

CETでもこれまでアップサイクルに注目し、取材を重ねてきました。最後に、過去の記事の中から関連するものをいくつかご紹介します。