丸紅ケミックス株式会社は2025年3月5日、丸紅株式会社本社にて「アップサイクル コンソーシアム Do What We Can」の設立に伴う記者発表会を開催しました。このコンソーシアムは、プラスチック使用量の削減と廃棄物の有効活用による資源循環を同時に実現することを目指し、多様な企業が参加する画期的な取り組みです。

「できないことはみんなでやろう」をモットーに

丸紅ケミックス株式会社代表取締役社長 衣畑雅寿氏

丸紅ケミックス株式会社代表取締役社長の衣畑雅寿氏は冒頭の挨拶で、「過去10年間で我が国のプラスチック排出量は900万トンから800万トンへと約10%削減されましたが、近年は削減が頭打ちになっています。新品樹脂の使用量はむしろ増加傾向にあります。プラスチックは優秀な素材であり、単純に他の素材に置き換えるには限界があります。そこで我々は、プラスチック成型品に残渣を混ぜ込むことで、新品樹脂の使用量をさらに削減する取り組みを始めました」とコンソーシアム設立の背景を述べました。

衣畑氏は、残渣を混ぜ込んだ成型品を作るには乾燥、粉砕、均一にコンパウンディングする技術が必要であり、一社でオールマイティーにできる企業は限られるため、丸紅グループのスローガンである「できないことはみんなでやろう」の精神に基づき、各企業の得意技術を持ち寄り、社会課題の解決に取り組む姿勢を強調しました。

社会課題解決に向けた協働の取り組み

活動方針と具体的事例について、丸紅ケミックス株式会社スペシャリティケミカル第一本部本部長の寺澤武人氏の解説より。

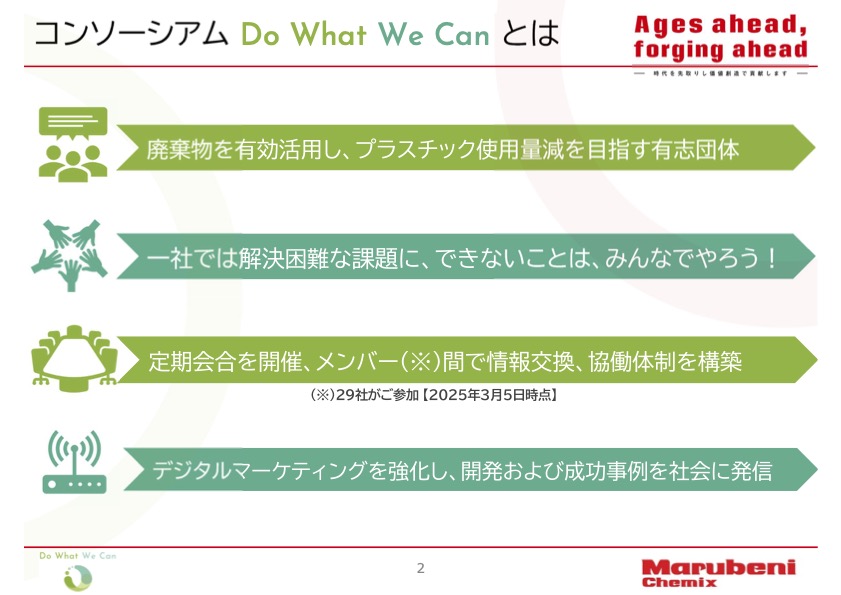

「アップサイクル コンソーシアム Do What We Can」は、廃棄物を有効活用し、プラスチック使用量削減を目指す有志団体であり、CO2を排出するサーマルリサイクルによる熱回収ではなく、新たな価値を創出するアップサイクルの考え方を軸に活動していきます。現在29社に参画いただいており、今後は定期的な情報交換や協働体制の構築を行なっています。課題や成功体験の共有を行い、メンバー企業間のマッチングを促進します。デジタルマーケティングを強化し開発および成功事例を発信することで、環境課題に取り組むブランドオーナー企業からの問い合わせ増加を図ります。

「コンソーシアム Do What We Can」とは? 資料提供:丸紅ケミックス

アップサイクルの具体的事例

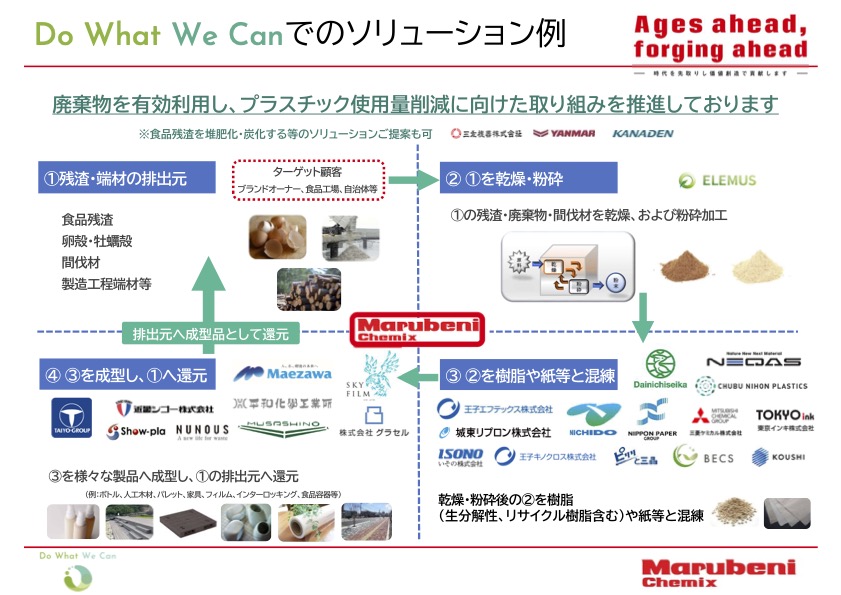

具体的なソリューション例としては、食品工場や自治体から排出される食品残渣、卵殻、牡蠣殻、間伐材などを乾燥・粉砕し、それらをプラスチックや紙と混練。その後、ボトルや人工木材、パレット、食品容器、インターロッキングブロックなどの製品に成型し、排出元に還元するというアップサイクルです。

Do What We Canソリューション例 資料提供:丸紅ケミックス

まず初めにブランドオーナーや食品工場、自治体などから排出される食品残渣、卵殻、牡蠣殻、間伐材、製造工程の端材などを回収します。

続いて、残渣や端材を乾燥・粉砕加工してプラスチックと混ぜやすくします。コンソーシアムにはELEMUSが参加しております。

次に、乾燥・粉砕した廃棄物をPP樹脂(生分解性、リサイクル樹脂を含む)や紙などと混練します。これらの工程では王子エフテックス、日本道路、NEQAS、中部日本プラスチック、大日精化工業、東京インキ、日本製紙、三菱ケミカル、いその、三晶、王子キノクロス、甲子化学工業、BECS、城東リプロンなどが参画しています。

そして混合した素材をボトルや人工木材、パレット、家具、フィルム、インターロッキングブロック、食品容器などの製品に成型します。大洋技研、近畿シコー、前澤化成工業、スカイフィルム、昭プラ、平和化学工業所、グラセル、武蔵野産業、NUNOUSなど多数の企業が参画しています。

上記以外のソリューションとして残渣を堆肥化や炭化する技術を有する三友機器のほか、ヤンマーエネルギーシステム、カナデンなど、特色ある企業が参画しています。

最後に、成型品を残渣や廃棄物の排出元に還元することでアップサイクルを実現します。

米粉とポリプロピレンを混合して作製されたバーベキュープレートやスタッキングカップ

画像提供:丸紅ケミックス

樹皮、タマネギ、籾殻など様々な残渣から生まれたボトル 画像提供:丸紅ケミックス

間伐材を混合して成型されたインターロッキングブロック 画像提供:丸紅ケミックス

コンソーシアムで特に注目しているのは、卵殻や牡蠣殻のアップサイクルです。これらは大量に廃棄されながら、現状ではあまり有効活用されていない資源です。抗菌性や耐久性、意匠性など、廃棄物由来の素材が製品に新たな機能性を付加し、価値向上を実現できれば、環境貢献と実用性の両立が可能になります。

国家プロジェクトとの違いと市場戦略

質疑応答では、本コンソーシアムと国家プロジェクトとの違いについて質問が寄せられました。

丸紅ケミックス株式会社スペシャリティケミカル第一本部本部長の寺澤氏は「国のプロジェクトが全体的な制度設計や技術開発の方向性を示す役割を担うのに対し、当コンソーシアムは実務的かつ具体的な課題解決に重点を置き、企業間連携による即効性のある取り組みを推進します」と説明しました。

また、アップサイクル製品の市場形成に向けた戦略については、「廃棄物の排出元がアップサイクル製品の主要な販売先となりますが、さらに市場を拡大するため、コンソーシアムの活動を紹介する専用Webページを開設する予定です。成功事例や開発ストーリーを詳細に紹介し、アップサイクル製品の価値認知と市場形成の促進を目指します」と述べました。

持続可能なビジネスモデルの構築

環境負荷低減と経済的利益の両立については、寺澤氏は次のように説明しました。

アップサイクル活動における収益モデルは、廃棄物処理費用の削減や廃棄物を原材料にすることによるコスト削減を通じて、製造コストを低減します。また、アップサイクルした材料を使用した新製品開発により、環境配慮型の高付加価値製品を生み出します。さらに、政府や地方自治体の補助金、税制優遇措置の活用も検討しています。

今後の展開としては、まずは日本市場での実績を着実に積み上げると同時に、海外の成功事例も調査します。これらの知見を基盤として、将来的には国際市場への展開も目指していきます。

また、現在の参加企業29社に加え、今後は生分解性樹脂やバイオマスプラスチックなどの環境配慮型素材の開発に取り組む企業や、廃棄物の処理・活用に関する革新的な技術を持つ企業との連携も視野に入れています。

「Do What We Can」のメッセージ

コンソーシアムの名称「Do What We Can」というメッセージには、自分たちの責任範囲で確実に行動を起こし、廃棄物問題の解決やプラスチック使用量の削減に取り組むという決意が込められています。また、一社だけでは解決が困難な課題に対しては、「できないことはみんなでやろう」という協働の精神を掲げ、次世代により良い環境を引き継ぐための連携を呼びかけています。

丸紅ケミックスは、参加企業の強みを最大限に活かしながら、プラスチック使用量削減と廃棄物の有効活用という二つの目的を同時に達成するプラットフォームを提供し、このコンソーシアムにおいて調整役としての役割を担っています。

今回の記者発表会を通じて、「アップサイクル コンソーシアム Do What We Can」の設立が、循環型社会の実現に向けた新たな一歩となることが期待されます。