選挙で使用する投票用紙は、なめらかで弾力のある独特の紙が使われています。これは開票の時短を図るためにつくられた専用品で、主原料は木材パルプではなくポリプロピレン。「紙」というよりフィルム状の「プラスチック」と呼んだ方がふさわしい素材です。

プラスチックならではの弾性によって、畳んだ投票用紙が投票箱の中でおのずと開き、開票作業の手間と時間を大幅に削減することができるというメリットがありますが、開票後に役目を終えたあと、どのように処理されているのか気になります。

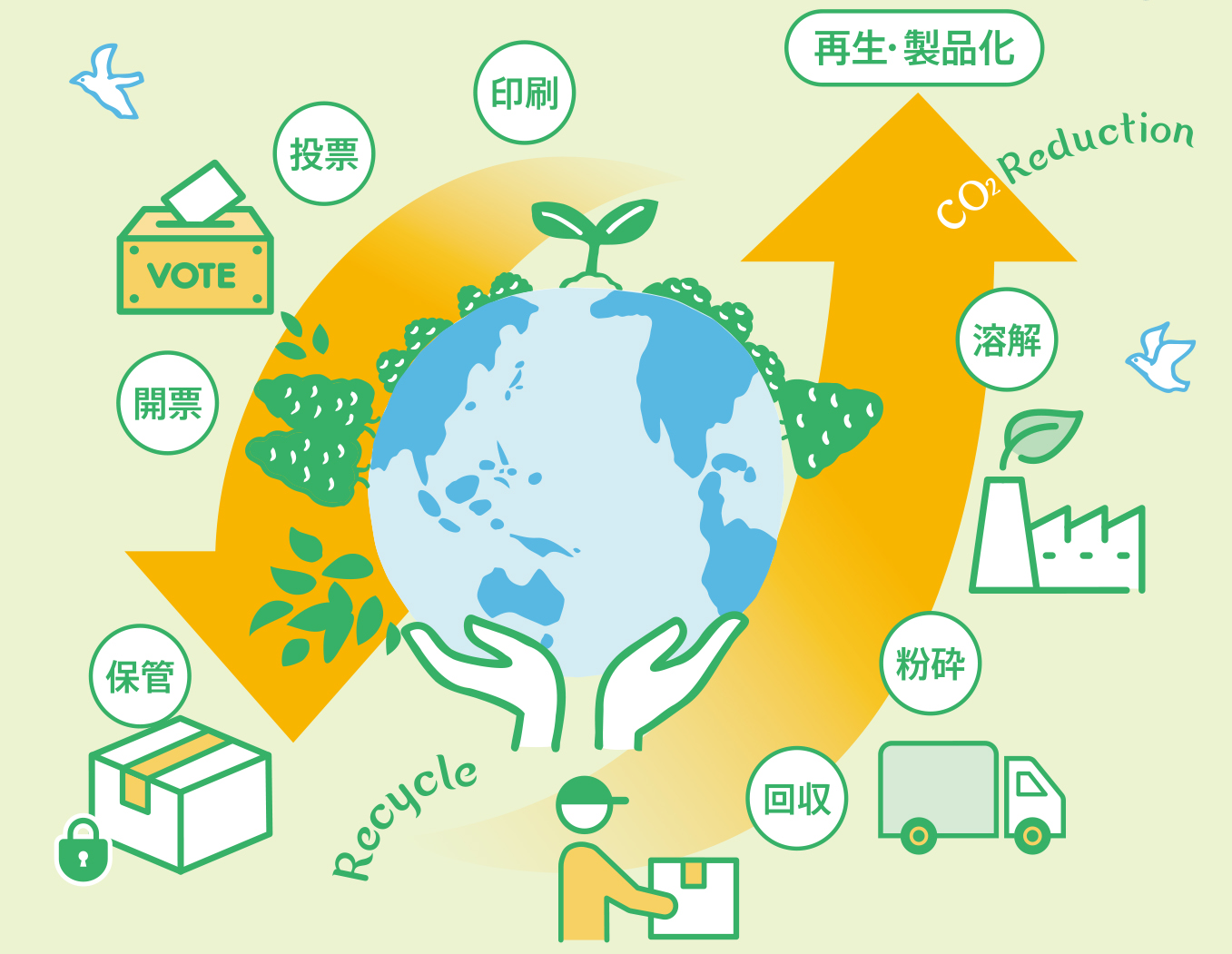

今年7月に行われる参院選を前に、選挙のたびに大量に使用される投票用紙を、機密性を担保しつつリサイクルによって再資源化する動きが全国に拡大しています。ここでは投票用紙の開発を手掛け、自治体と連携してそのリサイクルを行っているNPO法人 選挙管理システム研究会を訪ね、理事の門田茂生氏と事務局長の安孫子哲朗氏に、投票用紙の再資源化の現状と展望を伺いました。

開票の時短を図り、即日開票を可能にしたオリジナル用紙

— 投票用紙の素材について詳しく教えてください。

門田 選挙用に特化して開発された用紙で、「BPコート」という名称です。素材はポリプロピレンが約7割、残りは炭酸カルシウムや添加剤などで構成されています。ポリプロピレンだけですと表面がツルツルになってしまい、鉛筆やインクがのりません。そこで表面に凹凸を作り、書きやすくするために炭酸カルシウムなどを配合しています。

— なぜプラスチック製の投票用紙が導入されたのでしょう。

安孫子 従来の木材パルプ由来の投票用紙では、折り畳んだ投票用紙を開くのに多くの人手と時間を要していました。しかし、1989(平成元)年に、私たち選挙管理システム研究会の前身である「選挙事務合理化改善研究会」が、開きやすく開票機に通しやすいBPコートを開発して、開票時間が大幅に短縮されたのです。

BPコートの「折り目が付きにくく復元力があって開きやすい」性質は、ポリプロピレンならではの特徴です。近年になって即日開票が可能となり、結果を早く知ることができるようになったのは、この用紙が導入されたからなのです。

回収時のセキュリティ対策と分別を徹底

— 投票用紙のリサイクルはいつから始めたのですか。

門田 選挙管理システム研究会がNPO法人として設立された2003(平成15)年頃です。私たちは依頼のあった自治体から費用をいただき、投票用紙のリサイクルを行うのですが、早くから依頼のあった自治体は東京の区部に多く、2007(平成19)年に世田谷区430万票、目黒区90万票を回収した頃から本格化しました。

— 投票用紙のリサイクルでは、一般的な紙とは異なる特有の難しさがあるのではないですか。

門田 まず、セキュリティの問題があります。投票用紙は未使用品も含め、納入から処分するまでの間に行方不明になる用紙があってはなりません。選挙終了後の投票用紙は数を数えてから自治体の選挙管理委員会が箱に入れて封かんし、法定の保存期間を経たのちに私たちが回収しますが、その際は関係者立ち会いのもとで扉が閉まるトラックに積み込み、リサイクル工場に直行して敷地内で荷下ろしを行います。

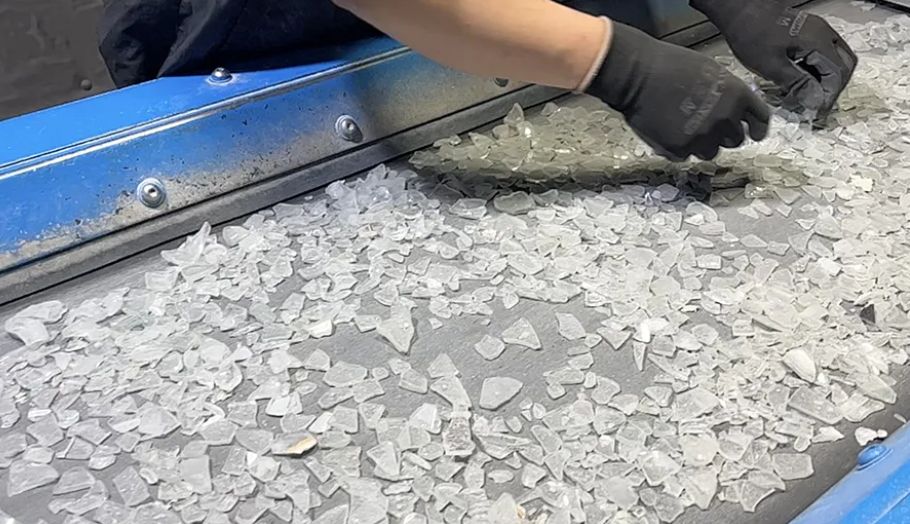

門田 また、回収された投票用紙は、輪ゴムで束ねたり合い紙を挟むほか、クリップやホチキスの針が混入していることがあります。通常の木材パルプ紙のリサイクルでは、ホチキスの針などが混入していても溶解過程で下に沈むので、大きな問題にはなりません。しかし、BPコートの場合はポリプロピレンのリサイクル工程に乗るので、金属が混入すると粉砕機の刃が傷みますし、紙が混入すると溶解の工程で機械が止まることもあります。そのため事前に異物を丁寧に取り除く作業が不可欠です。

私たちは、回収した投票用紙を障害者の就労を支援している施設に委託し、分別作業をお願いしています。就労時間が制限されている方たちなので期間に余裕を見る必要はありますが、障害者雇用にも貢献できるので、このような形をとっています。

リサイクルでCO2排出量は10分の1に減少

— 再資源化された投票用紙はどのように活用されているのでしょうか。

門田 粉砕・溶解・ペレット化の工程を経て、さまざまな製品の原料となります。建築資材、農業資材、土木資材のほか、みなさんの身近なところでは、オフィスの床下配線に用いるパネルにも活用されています。投票用紙をリサイクルして再び投票用紙にしたいという要望も多いのですが、それは難しいのです。投票用紙は選挙ごとに色分けされており、リサイクル過程で粉砕すると色の異なる原料が混ざってしまう。紙のように脱墨できるわけではないので、元通りの色にはならないのです。

ですが、選挙活動で使用するポリ袋やうちわへのアップサイクルはすでに行っています。また、リサイクル樹脂を使った投票箱も試作を進めている最中です。

— 投票用紙のリサイクルによる環境負荷の削減効果を数値化されているそうですね。

安孫子 投票用紙をリサイクルした場合、焼却と比べてCO2排出量を大幅に削減できるというメリットがあります。2024(令和6)年度は全国で回収・リサイクルを行った票数が計4300万票以上、CO2排出量にして141トンが削減されました。削減率に直すと92%で焼却処理時の10分の1です。各自治体には回収した枚数をもとにCO2排出量を個別に算出し、削減効果を報告しています。

— 自治体からの反響はいかがですか。

門田 自治体によって温度差はありますが、環境問題への意識の高まりは感じられます。特に2022(令和4)年に施行された「プラスチック資源循環促進法」の影響は大きく、プラスチック製品の焼却に「待った」がかかるようになりました。自治体が先頭に立ってプラスチックのリサイクルを推進すべき時代に、投票用紙だけ燃やすわけにはいかないのでしょう。ただし、リサイクルにはコストがかかるので、予算の関係で踏み切れないことはあるようですね。

また、地域内の清掃工場で受け入れを断られたために、焼却ではなくリサイクルを選ぶというケースもあります。BPコートに含まれる炭酸カルシウムは、いわば石灰石の粉。燃えずに焼却炉に蓄積するので清掃工場で扱いにくいうえ、特に人口が急増している自治体では市民のごみの対応に追われ、自治体から出る大量の投票用紙まで扱えないことがあります。そこで、当研究会に持ち込んでリサイクルフローにのせれば、環境保全効果も期待でき、一石二鳥になるという考え方です。

— 貴研究会と連携して投票用紙をリサイクルしている自治体は全国で100以上あるそうですね。今後も増えそうですか。

門田 以前は個別にトラックで回収していましたが、2022(令和4)年から、ゆうパックのセキュリティーサービス便を使った回収ルートも確立しました。これにより遠隔地や離島、また小規模な自治体からの回収も容易になりました。

また最近の傾向として、複数の自治体が協力して共同で回収を依頼するケースが増えています。個別に回収すると各自治体の負担が大きくなりますが、周辺自治体に声をかけて合同で回収すれば、コストを下げることができますので。 これらの新たな回収方法ができたことで、連携する自治体が劇的に増えたということはありませんが、選挙管理委員会同士はブロックごとに定期的な情報交換を行っていますので、そうした場を通じて理解は進んでいるようです。

「入り口から出口まで」のループ構築がリサイクルの肝

— 長年にわたりリサイクルに取り組んできたNPOとして、他の企業や団体にアドバイスできることがあればお聞かせください。

安孫子 リサイクルに取り組み始めたけれど苦労しているという話をよく聞きます。入り口から出口へのループを作ることができない、例えば使用済みの製品を回収するルートが構築できなかったり、回収・再資源化はできたけど、再生品の販売先が開拓できないといったことです。また、リサイクルが利益に結び付かない、商売として成り立たないから頓挫したという話も聞きました。

私たちは小さな組織ですが、自治体と連携して資源循環のループを早い段階で確立できたことは大いに評価していただいています。そのループが作れたのは、前身となる選挙事務合理化改善研究会の時代に創立者が足を使って地道に協力者を探し、自治体へのアピールを行ってきたからではないかと。それを財産として、私たちは困難を一つひとつ解決しながら前に進んできました。

安孫子 再資源化された投票用紙は先ほど申し上げたように、資材の原料として幅広い製品に用いられていますが、その一部がポリ袋やうちわなど、選挙で使用する製品に再生されていることにも大きな意味があります。有権者のみなさんの目に見える形でリサイクルが実現できていることが、「選挙管理システム研究会」という名前を掲げている私たちにとって大きな励みになっているのです。名前負けしたくないぞ、という心意気ですね。

使い捨ての時代は終わり、「つくる責任・つかう責任」が問われる時代に私たちは生きています。今後、投票が電子化されていけば、投票用紙のリサイクルという使命は発展的になくなっていくかもしれません。しかし、投票用紙がある間は、それがゴミではなく資源なのだという認識を広め、環境負荷の少ない選挙の実現に取り組んでいきたいですね。