東京ビックサイトで「モビショー」が始まりました。新世代のEV車(電気自動車)やAI機能による自動運転化、水素やメタンガスなどの次世代エネルギーなどサステナブルな社会を実現する技術が注目です。空飛ぶ車で通勤も夢じゃない?!「SkyDrive」のバーチャル体験、ホンダの再利用ロケット、未来のモビリティなどをご紹介します。

東京ビックサイトを貸切「Japan Mobility Show 2025」

「Japan Mobility Show 2025」は、2025年10月30日から 11月9日まで、東京ビックサイトで開催しています。自動車産業の枠を超え「豊かで夢のあるモビリティ社会の構築」を目指すイベントです。本年は「モビリティ関連部門」も新設され、過去最多となる合計500社以上の企業・団体の参加となりました。今年は「モビショー」として、コンセプト広げ、名前を変えての開催となりましたが、馴染みがない方には「東京モーターショー」と聞けば、ピンと来るかもしれません。

車好きもそうでない方も、そして万博ロスの方にもオススメ!

なんと、東京ビックサイトを全館利用した(工事中部分を除く)大型イベントで、車好きな方のためのモーターショーというより、幅広い世代で楽しめる大阪・関西万博の「未来の都市」などの西側エリアのイメージに近いイベントです。実際に、万博と同じ展示もあるので、万博に行けなかった方や万博のようなワクワクするイベントをお探しの方にもオススメです。

とにかく、広い「モビショー」は、1日で全てを見るのは難しいほどの規模です。各企業ブースでは、脱酸素へ向けてのEV化などの技術シフトが見られる中、トヨタの6輪のEVミニバンの「LSコンセプト」、最上機種にブランド変更となった「センチュリー」、日産の15年ぶりの新型「エルグランド」など話題の車種も続々登場。また、おもちゃメーカーの「トミカ」や大人気のテーマパークで職業体験のできる「キッザニア」の出張版なども出展し、ファミリー層も楽しめるイベントとなっています。

10年後の未来が体験できる「Tokyo Future Tour 2035」

まずは、メインコンテンツでもある「Tokyo Future Tour 2035」からご紹介します。10年後の遠すぎない未来ということで、夢物語ではない、今日の延長上の現実の未来が知ることができ、サステナブルな社会を実現する技術や拡張するモビリティを体験することができます。

会場は、イントロダクションからはじまり、「FUTURE WORLD LAND/SKY/SEA」「FUTURE CITY LIFE」「FUTURE OUT-DOOR LIFE」「FUTURE DESIGN FACTORY」と5つのエリアを楽しむことができます。

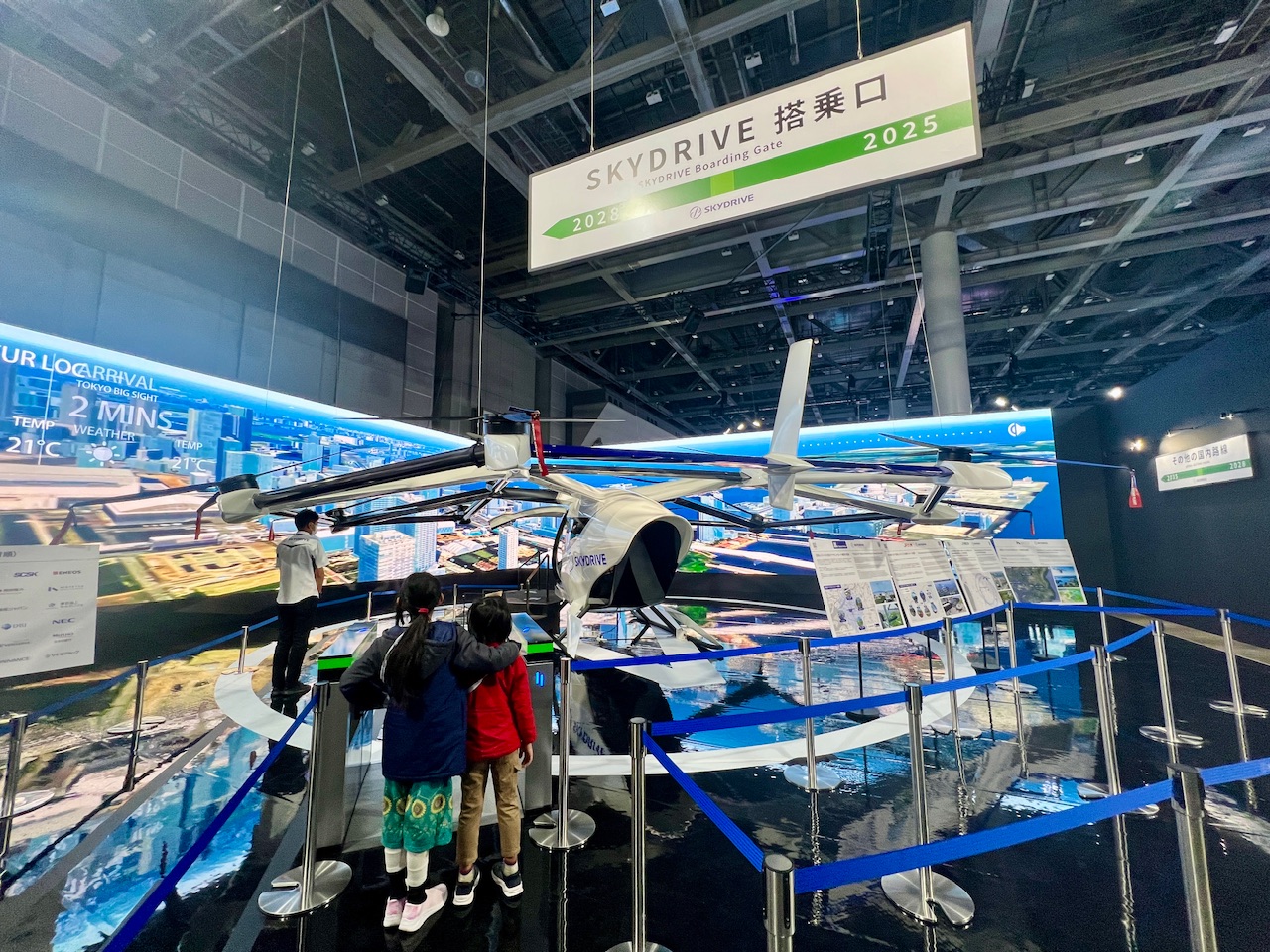

空飛ぶ車で通勤も夢じゃない?!「SKYDRIVE」バーチャル体験

特に、注目したいのが、大阪・関西万博でも話題になった「空飛ぶ車」の「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」。「空飛ぶ車」は、電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく、持続可能な次世代の空の移動手段です。

今回は、機体の展示だけではなく、鉄道会社4社と提携し、大阪を含めた4エリアでの具体的な社会実装を想定しているとのことです。

会場では、「自動改札機」を待機場所に配置し、まるで電車に乗るかのように自動改札で「ピッ」とタッチして乗れてしまうような手軽さとバーチャル映像で東京の空を移動する身近さを体験することができます。

2028年には、実現予定で、これまで、コンセプトだけだった空飛ぶ車が、身近な通勤手段になるかも?!と感じられる展示です。

※バーチャル体験は公式アプリからの予約制。展示の見学のみは予約なしで可能。

燃料補給ゼロ!風で水素を作る船「ウィンドハンター」!

クリーンで無尽蔵にある洋上風力で水素を製造・貯蔵・運搬する「商船三井」のグリーン水素生産・供給船「ウインドハンター(Wind Hunter)」の大型模型も登場。全く燃料補給することなく、究極のゼロ・エミッションを実現する船をつくるという驚きのプロジェクトです。

「商船三井」によると、ウィンドハンターは風の力で航行しながら、水中のタービンを用いて発電し、海水から作った純水を電気分解し、水素を生成します。生産した水素は、化学反応により、船内のタンクに貯蔵が可能になります。

小型のプロトタイプでの東京湾で実証実験は始まっており、さらに、2030年までには大型のタイプの船の建造を計画しているとのことです。

水素エネルギーの課題は国内の水素の生産量不足にもあり、水素サプライチェーン構築も目指すこのプロジェクトに、クリーンなエネルギーの循環型社会の実現の可能性を感じました。

「BlueRebirth」の自動車産業のエコシステムを実現する取り組み

「BlueRebirth」では、自動車に使われる材料が再び自動車に活用される「Car to Car」の日本の自動車産業におけるサーキュラーエコノミーを実現を目指し、動脈産業(生産・販売)と静脈産業(解体・リソーシング)のバリューチェーンを融合する取り組みをしています。

会場の体験コーナーでは、クルマの製造→消費→再生という未来のCar to Car資源循環を体験できます。材料となるブロックを選び、クルマを組み立てます。完成したクルマはデジタルスキャナで読み取られ、ゲーム画面の中を走行し、最後はロボットによって素材ごとに自動で解体されます。

子どもから大人まで楽しみながら自動車のエコシステムが学べる展示となっています。*体験は各日ブースにて先着順で整理券を配布。

ホンダの座ったままで動く未来のモビリティ「UNI-ONE」

「FUTURE CITY LIFE」エイリアでは、未来の街が再現され、ガソリン車に変わるCO₂排出ゼロの持続可能な様々なモビリティを試乗することができます。

着座型モビリティのUNI-ONE(ユニワン)を体験をすることができました。座ったまま体重移動だけで操作可能なので、しっかり座ることができれば、お子さんでも体験が可能です。

スマホの操作ボタンのスタートボタンを押すと車体が高くなり、歩行者と同じ目線になり、手を引いてもらうことも可能です。小さな気遣いで、様々なハードルを取り除くことができ、未来のモビリティの可能性を感じました。

*試乗体験は「モビショー」の公式アプリからの予約制。

ペダルのないママチャリ「Future smart」&水素アシスト自転車

会場には、空飛ぶ車からロケット、スーパーカーまであらゆるモビリティが勢揃いしていますが、一番、筆者が感銘を受けたのがこのママチャリ「Future smart」です。なんとペダルがないのです。

「ペダルレス」に加えて空気入れ不要の「エアレス」、16歳以上から走行可能の「ライセンスレス」の3つの「レス」が次世代のラクラク移動体験を実現。

現在は、電動の「Future smart」ですが、よりサステナブルな水素アシストタイプも発売予定のこと。マウンテンバイク型の水素アシストタイプはすでに発売中で、こちらも実物が展示されています。

水素というと不安に思う方も多いと思いますが、常圧水素カートリッジ採用で安全設計とのこと。カートリッジは、ペットボトル大で、炭酸水の取り替えくらいの気軽なイメージで使えそうです。身近なモビリティだからこそ、これからの進化が楽しみです。

いすゞが水素バスを初公開

いすゞ自動車とトヨタ自動車と共同開発する水素で動く次世代燃料電池の路線バスも初公開。2026年度から生産を始めるとのことです。

水素タンクなどは屋根の上に配置することで、段差をなくし、床がフルフラットに。乗車体験で中も見ることができます。段差がなく、従来のバスより広々と感じました。

ディーゼルエンジン重量車の水素エンジン化は、CN(カーボンニュートラル)化の実現とサーキュラーエコノミーに大きく貢献し、身近な交通手段が水素バスとなることで、人々の脱酸素への関心を高めるきっかけになることを期待したいです。

Hondaが循環型社会へ向けて再利用可能ロケット開発

未来の技術を体感したい方は、「Tokyo Future Tour 2035」の外になりますが、Hondaブースもオススメです。今年、6月に北海道大樹町で300mまでの離着陸実験を行った、実際の実験機が展示されています。

CN社会を目指すHondaは、ロケット機体の再使用技術だけでなく、再生可能燃料を使用した「サステナブルロケット」の実現にも取り組んでいます。

Hondaによるとロケットは、自動車と共通する部分もあり、製品開発を通して培った燃焼や機体の制御技術などのコア技術を活かしているとのこと。また、ロケットだけではなく、Hondaは宇宙領域の研究として、「循環型再生エネルギーシステム」「宇宙ロボット」のプロジェクトを進めています。近い将来、宇宙旅行も夢ではなくなるかもという期待が膨らみます。

大阪・関西万博が再体験できる技術のブースも

予約最難関の「太陽のつぼみ」と同監修の「水素サウナ」が体験できる!

サウナクリエイティブ集団「 TTNE株式会社」は、「トヨタ」と サウナメーカーの「ハルビア」がフィンランド・ユヴァスキュラ市で共同開発した「水素サウナ」を日本初公開。

水素は、使用時にCO2を排出しないクリーンで持続可能なエネルギー源として注目されています。トヨタの水素燃焼技術がサウナに活かされているとのこと。

実際に、筆者もサウナ内に入り、体験してみました。サウナ特有のむっとした感じは全くなく、むしろ爽やかな木の香りと包み込むような暖かさで、ずっといたくなる心地よさでした。

今回の水素サウナは、あの予約最難関の一つの大阪・関西万博サウナ<太陽のつぼみ>プロデュースしたサウナ師匠こと秋山大輔氏が監修。なんと11月8日と9日の日付限定で体験できるそうです。ぜひ、抽選に応募してみてくださいね。

>>>水素サウナの申し込みと詳細はこちらから

万博でお馴染みのオフグリッド型トレーラーハウス

大阪・関西万博でも店舗などとして活躍した竹中工務店の自然エネルギー発電でCO2の排出がないオフグリッド型トレーラーハウスも展示されています。既存のインフラに頼らず、自立性、可動性・拡張性も備えたトレーラーです。

車両は、設置エイリア内であれば、スマホなどでリモコン操作ができるので、牽引車がいなくても動かせるので万博会期中は、運転手不足の解消にもなったそうです。

災害時の支援拠点、地域の創生、自然との共生など、様々なフィールドで「動く建築」としての活躍が期待できます。

「YAZAKI」でNTTパビリオンと同じ振動と音響が楽しめる!

ワイヤーハーネスを始めとした「つなぐ」技術を持つ「YAZAKI」のブースでは、持続可能な企業経営を理念とする「YAZAKI」の「わくわくする未来」を体験できる臨場感たっぷりのドライビング・シアターを体験することができます。大阪・関西万博の大人気だった「NTTパビリオン」と同じ振動技術に加え、風・香りといった感覚的な演出を通してより、没入感を感じることができます。

また、ブースでは、竹素材の樹脂材料の製造やバイオ炭素、リサイクル事業など、持続可能な社会の実現と地域社会の課題解決に貢献するYAZAKIグループの取り組みも紹介されています。

万博で活躍したダイハツ工業の電動カート

万博で活躍したパーソナルモビリティの「e-SNEAKER」(電動カート)が大人気の職業体験テーマパークの出張版の「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025」内の「電動モビリティの組み立てる仕事」のプログラムに使用されています。万博カラーではないので、分かりづらいですが、形は全く同じです。

「e-SNEAKER」は、CN社会に貢献するBEV車であり、公共交通機関の減少や高齢者の免許返納が増加する中、近距離の移動を支援し、外出しやすい環境づくりを後押しするモビリティです。

実際の組み立ても、プログラムと同じく、手作業だそうです。体験は予約制で小学生以上のお子さんだけですが、大人の方は見学はできるので、貴重な組み立て作業が見られる機会ですので、ぜひのぞいみてくださいね。

>>>「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025」についてはこちらから

モーターショーのイメージが一新した「モビショー」

これまでのモーターショーは車好きの方のためのイベントというイメージが強く、女性一人や家族連れで楽しめるか分からないと、迷っている方も多いかと思います。「モビショー」は、自動車産業だけではなく、多くの分野にまたがり、サステナブルな社会を実現するためのアイディアが集まり、万博のようなイメージで幅広い世代で楽しめるイベントになっています。

もちろん、車に関する知識はあった方がより楽しめますが、モビリティの可能性を知ることで、自動車に詳しくない方も興味を持ってもらえると思います。お子さんを含め、全ての方の知的好奇心をくすぐるイベントですので、ぜひ、訪れてみてください。

>>>>「モビショー」についてはこちらから

取材・Rina Ota