この連載は、サーキュラーエコノミーの研究者で当メディア編集長の熊坂仁美が、日々の活動の中で発見した諸々の気づきをお届けするコラムです。

物議を醸し続けるメガソーラー開発

前回お届けした、福島市のメガソーラーを取り上げたコラム。たくさんの方に読んでいただき、改めてこの問題への関心の大きさを感じています。つい最近では釧路湿原のメガソーラー工事が問題となり、ニュースでも大きく取り上げられ、その行方に注目が集まっています。

各所で物議を醸し、すっかり悪者扱いのメガソーラーですが、間違えてはいけないのは、太陽光発電そのものが悪いわけではないということです。むしろ世界的にみても太陽光発電はこれからの再生可能エネルギーの中心となっており、気候悪化や電力需要の急激な伸びに比例して、温室効果ガスを排出しないクリーンエネルギーとしてこれからますます需要が高まっていくのは間違いありません。

今起きている問題は、国のFIT制度(再エネの固定価格買取制度)およびそれに従って開発を行う事業者に、その地域の自然資産や住民に対してのリスペクトや配慮が十分でないことに起因すると思われます。

現行のFIT制度を見てみると、事業者による住民説明会は義務とされていますが、それ以外での地域とのコミュニケーションは努力義務に留まるのみです。自然破壊を伴う「迷惑施設」とされるメガソーラーであるならば、事業者と地域住民の関係性を良好にするためのプロセスや条例などの規制が必要になりますし、企業側でも、不安に感じる地域に対しての何らかの自主的なアクションが求められるでしょう。

この問題はメガソーラーだけではありません。同じ構造の問題が、いま新たに起こりつつあります。

データセンター反対運動の理由

千葉県印西市。GoogleやAmazon、NTTデータなど大手を始めとするデータセンターが建ち並び「データセンター銀座」で知られる地域です。

その印西市内、千葉ニュータウン中央駅前の一等地の商業地区で、新たなデータセンターの建設計画が持ち上がり、予定地の隣にあるマンション住民から反対の声が上がっていました。そして先日、市議会が駅周辺地域へのデータセンター建設は「不適切」とする決議を全会一致で可決となりました。

東京新聞によれば、「事業者と住民が双方向でコミュニケーションを図る対話の機会がない」ことが住民側の不満のひとつとあります。

対話のなさ、つまりコミュニケーションの不在。やはり、ここでも事業者と住民の間に横たわる「溝」が見えてきます。

Googleデータセンターによる地域投資

では海外でのデータセンターはどうなっているのでしょうか。世界11カ国、29拠点でデータセンターを運営するGoogleの例を取り上げてみます。

Googleは、単にデータセンターという施設を作るだけではなく、その地域に対して様々な投資を行っています。建設地の「地域社会」を重視し、インフラや雇用への投資、STEM教育、スキルアップ、人材開発など、地域への経済的・社会的貢献のための様々な取組を行っているのです。

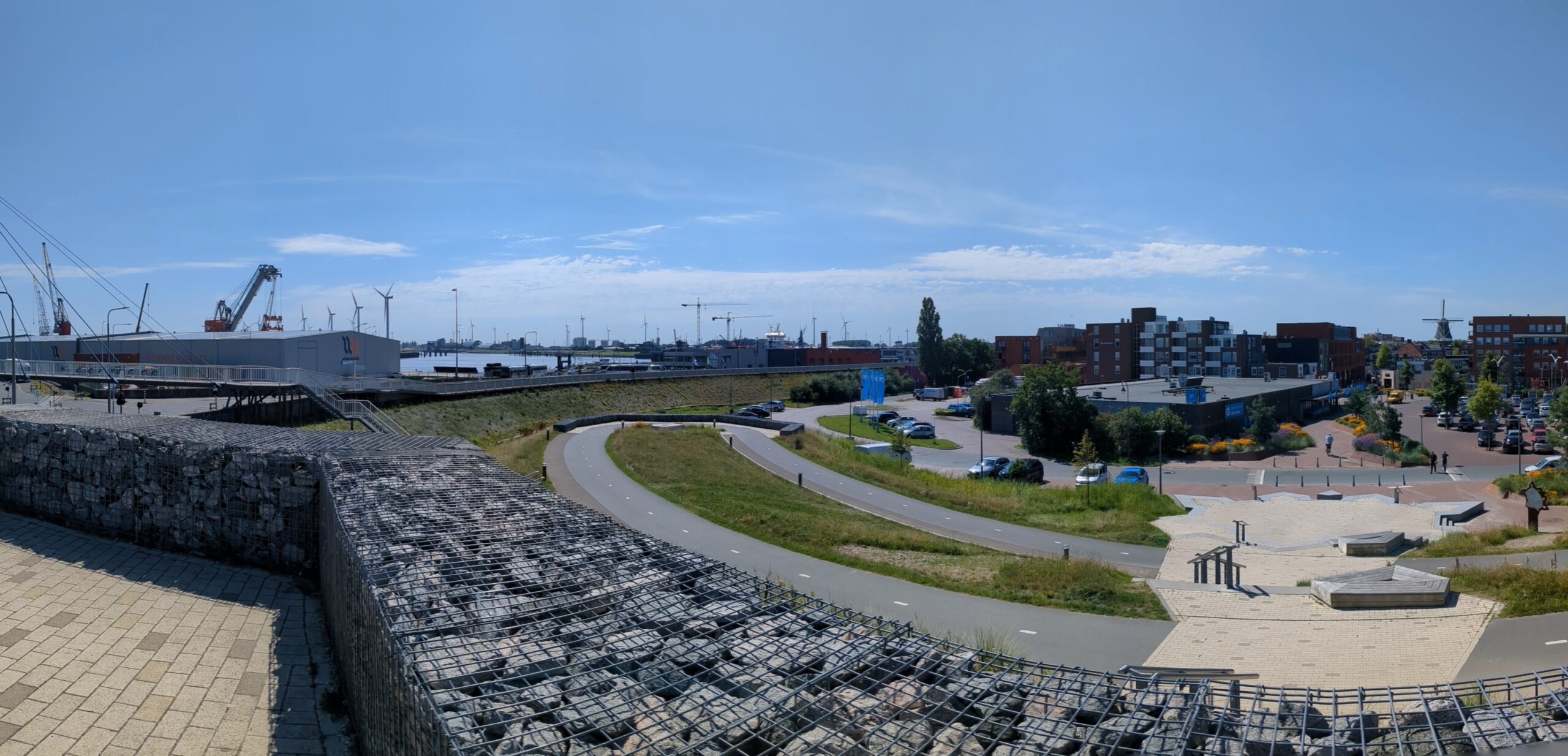

AIの普及によって、電力需要は急激に高まっています。そしていま求められるのはクリーンエネルギーでつくる電力。私が昨年訪れたオランダ・フローニンゲン州の北海に面するエームスハーフェンは、風力発電や水素エネルギーの開発が盛んでクリーンな再生可能エネルギーが調達できることから、近隣を合わせてGoogleのデータセンターが2つ、そして3つ目が予定されています。

ちょうど滞在中に、3番目のデータセンターが建設予定ということを地元の方に聞きました。教育や雇用だけでなく、廃熱を利用して地域暖房に貢献するという話もあり、地元紙の記事も確認しましたが、大型投資を期待して地域では好意的に受け止められていました。

冷却水調達のためのインフラ投資

2017〜2022年の期間で、Google データセンターがオランダのGDPに寄与した直接・間接投資は年間約17億ユーロ(約2900億円)にのぼります。また、データセンター運営にともなう多様な職種(IT技術者やエンジニア、セキュリティ、施設管理など)で250名程度の地元雇用を創出しています。さらに、STEM教育、職業訓練、小規模事業支援など地元プロジェクトに対しては、合計約610万ユーロ(約10億円)を投資しています。いかにGoogleが地域投資を重視し、事業費に含めているかがわかります。

そして驚くのは「水」に関する投資です。データセンターは冷却に水を大量に必要としますので、エネルギーだけでなく水の調達は大きな課題です。

ところが、干拓で国が作られたオランダは水資源の不足が懸念される地域。オランダにとって「水」は特別な意味を持ちます。そのためデータセンターの冷却に大量の水を使用することは重大な課題となっています。

そこでGoogleは、新鮮な飲み水を使わず、運河の工業用水を活用して冷却するための設備に投資し、資源の効率的利用と気候変動への配慮を両立しています。

Googleは、持続可能なデータセンターの運営のため、地域へのインフラ投資まで行っているのです。

ぜひ、こちらの動画をご覧ください。その規模感には驚きます。登場するのはエームスハーフェンのGoogleデータセンターで冷却システムを担当するマネージャー。Googleは28kmにわたる水道パイプラインと浄水施設の整備を行い、冷却インフラとして、約4,500万ユーロ(約77億円)を投資し、大規模な水インフラを構築しているのです。(ソース:https://datacenters.google/intl/ja_ALL/accelerating-economies)

これだけの投資や地域貢献をしたとしても、データセンターの建設によって生活が脅かされる人たちの反対が収まるわけではありません。アメリカでは、住民反対により過去2年間に180億ドル分のプロジェクトが中止され、さらに460億ドル分が遅延しているという統計もあるようです。

地域の新たな施設への反発は必ずあるのが現実ですが、地域への貢献を積極的に行い、インフラ・教育・財政への投資を続けることで「迷惑施設」というイメージはある程度和らぐ可能性はあるでしょう。

地域への配慮と貢献が大型開発の鍵

メガソーラーもデータセンターも、急激に変化する世界で新たに生まれたビジネスで、これから発展していくのは間違いありません。しかしその開発が、事業者の一方的な地域リソースの収奪であってはなりません。地域との十分な対話もなく、自社の利益しか考えない一方的なやり方をすれば、地域で反発が起きるのは当然でしょう。鍵となるのは「地域社会への貢献」。もはやその視点なしでは持続可能な開発事業は難しいのではないでしょうか。

これから建設予定の施設はもちろん、福島市のメガソーラーのように、すでに開発が終わっている場所でも、まだ遅くはありません。今後ますます住民との対話を強化し、地域への投資、貢献について考え、実行していってほしいものです。