アミタ株式会社が展開する、地域と連携した資源回収ステーション「MEGURU STATION®(めぐるステーション、以下MEGURU STATION)は、地域課題を統合的に解決する新しい仕組みとして全国の自治体で展開しています。2024年には福岡県豊前市の2カ所の公民館に設置され、地域コミュニティの活性化にも一役買っています。MEGURU STATIONの役割や効果について、アミタ社の髙田大輔氏と、導入先のひとつである豊前市横武公民館の林川英昭館長にお話を伺いました。

透明な回収ボックスが生み出す「資源」への意識

豊前市は、福岡県の東端に位置し、人口は23,505人(令和6年6月時点)と県内で最も少なく、昭和60年以降、人口減少が続いています。

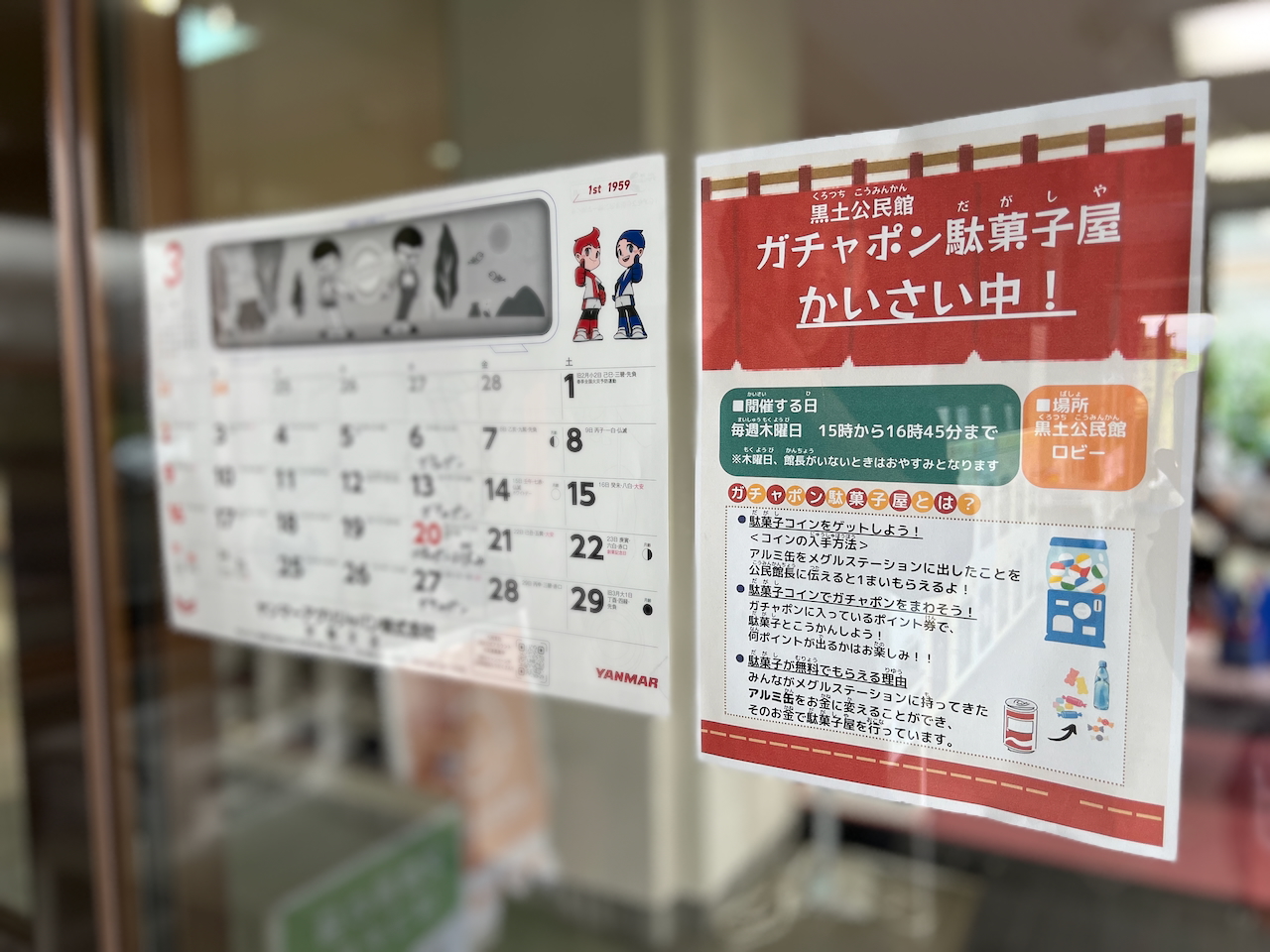

市内にある黒土(くろつち)公民館を訪れると、入口に透明な回収ボックスが整然と並んでいるのが目に入ります。ここでは、ペットボトル、缶、びん、古紙など多種類の分別が行われています。これが、アミタ株式会社が展開する「MEGURU STATION」の一環です。

単なる資源回収にとどまらず、地域コミュニティの活性化や高齢者の見守りまで視野に入れたこの取り組みについて、アミタ株式会社 北九州循環資源製造所 地域デザイングループの髙田大輔氏にお話を伺いました。

ーこの回収ボックスが透明である理由を教えてください。

回収ボックスを透明にしているのは、「MEGURU STATIONの特徴のひとつです。これは単なるデザインの問題ではなく、集めているものが『ごみ』ではなく『資源』だという意識を作るために、あえて中身が見える透明な箱を使っています。

ー透明にすると分別が促進されるのでしょうか。

そうです。普通のごみ箱は中が見えないので、何でも入れてしまいがちです。でも、ここでは入れたものがすぐに見えるようになっているので、利用者は自然と丁寧な分別をしてくれるようになります。これにより、質の高い資源を集めることができます。

資源回収が公民館の収入源に

ー集められた資源の売却益はどうなるのでしょうか。

通常、資源回収の収益は行政が得ることが多いのですが、ここでは公民館で回収し、売却した週で公民館の資金になる仕組みを作っています。つまり、この黒土地区に住む地域の人が出した資源で公民館の運営資金が生まれるんです。この仕組みにより、地域住民の資源回収への参加意欲が高まるだけでなく、公民館の財政基盤の強化にもつながっています。これがMEGURU STATIONのもう一つの特徴になります。

ただ、MEGURU STATIONの本当の目的は資源回収だけではないんです。

地域コミュニティ再生の入り口として

ー他にどのような目的があるのでしょうか。

本来の目的は、公民館に人が来て、交流し合うことなんです。リサイクルもしつつ、一番は地域の集いや交流を促進することが目標です。ごみ出しに来てもらうことで公民館が少し身近になる。それだけでもいいのですが、さらに一歩進んで、自分にもできることとして袋交換をしてもらうなど、少しずつ地域づくりに関わってもらう。そういう仕掛けを目指しています。

ーこの「ガチャポン駄菓子屋」というのは、どのようなものですか。

毎週木曜日の午後3時から4時、小学校の放課後の時間に、ロビーで行っている駄菓子屋です。子どもたちに家からアルミ缶を持ってきてもらうと、コインを1枚渡します。そのコインでガチャガチャを回すと、最大10ポイントまでのポイント券が出て、そのポイントに応じて駄菓子がもらえる仕組みです。

ー子どもたちが喜びそうですね。

はい。これによって子どもたちが放課後に公民館に集まるようになりました。駄菓子をもらった後もそのまま滞在して、友達と遊んだり宿題をしたりする姿が見られるようになったそうです。子どもたちが来ることで、公民館が地域の子どもの居場所にもなっています。

地域に根ざした持続可能な仕組みづくり

ーMEGURU STATIONの今後の展開を教えてください。

現在、豊前市内の公民館は11カ所あります。現在、黒土地区、横武地区の2カ所に導入いただいていますが、他地域でうまくいっている様子を見ていただいたら、やってみようという公民館も増え、過半数まで広げていける可能性があると思っています。

ただ、私たちはあくまで黒子役、触媒者として振る舞うことを意識しています。主体は公民館や地域の方々ですから、私たちがいなくなっても地域が回るような仕組みを作ることが最終目標です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

MEGURU STATIONをいち早く導入した公民館は、どのような考えで決定したのでしょうか。豊前市内のもうひとつの導入公民館で、黒土公民館から3キロほど離れた横武公民館の林川英昭館長に経緯と効果についてお聞きしました。

館長に聞く、公民館が担う資源循環の役割

—横武公民館が「MEGURU STATION」の導入に至った経緯を教えてください。

当初、市から提案をいただいた時には、回収ボックスを置くスペースが十分に取れないという懸念があったのですが、地域のためという観点から設置を決断しました。私は公民館長として14年目を迎えますが、何か新しい取り組みをする際、それが地域のためになるか、公民館のためになるかを判断基準にしています。

—具体的にどのような仕組みで運営されているのでしょうか。

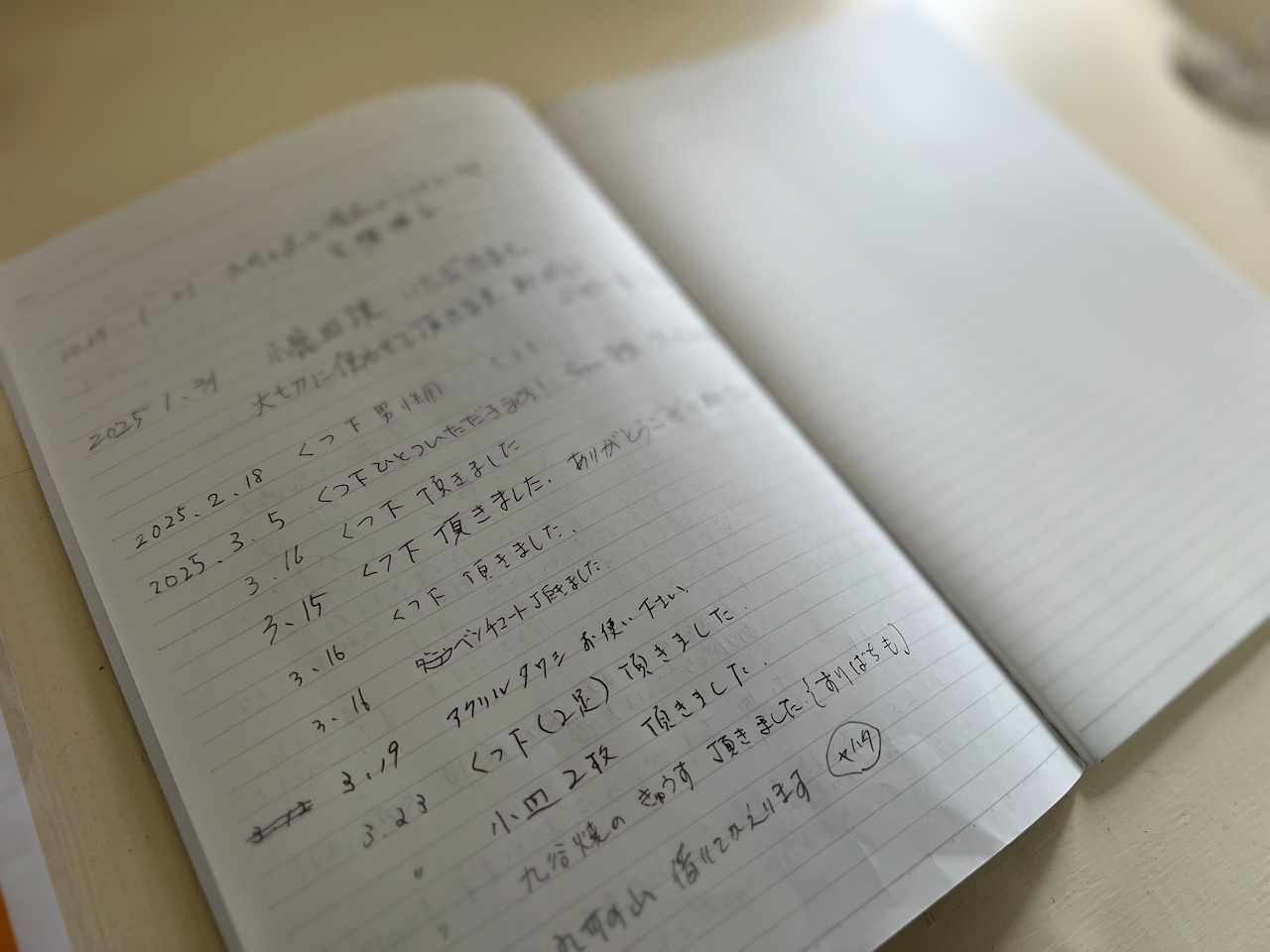

MEGURU STATIONでは、子供服や食器類などを自由に持ち込み、持ち帰ることができます。例えば、先日も地域の方が子供を連れて大きな木のお茶碗やお皿、弁当箱を持ってきてくれました。同時に服も持ち帰っていきました。

このように、少しずつではありますが、地域に根付いてきています。最近では、ランチ会を開催した際にMEGURU STATIONの宣伝もしたところ、その後利用者が増えました。地域づくりの会議でも話題に上がり、関心を持つ方が増えてきているのを実感しています。

—運営にあたって課題はありますか?

現状では、髙田さんが思っているほどには進んでいないのかもしれません。しかし、私はぼちぼちでいいと考えています。急激に周知が進み、大量の物品が集まるというよりも、長い目で見て少しずつ広がっていけばいいと思っています。

大切なのは、資源を大切に使うという意識付けです。MEGURU STATIONがその契機となることを期待しています。また、将来的には資源の一部を現金化し、地域づくりの資金として活用することも視野に入れています。

公民館の新たな役割と今後

—公民館の役割について、館長のお考えをお聞かせください。

公民館は住民にとって役立つ存在でなければなりません。普段来なくてもいいのです。しかし、いざという時に使える場所だと認識してもらえれば十分です。例えば、大規模災害時の避難所としての機能も担っています。

私は公民館長として、地域の課題に向き合っています。最大の課題は少子高齢化です。人口が激減する中で、いかに地域を維持していくかが問われています。MEGURU STATIONのような取り組みは、地域コミュニティの活性化にも繋がると考えています。

—今後の展望をお聞かせください。

私たちは、クーリングシェルターを兼ねたカフェの開設を計画しています。夏場に公民館の一室を開放し、エアコンを効かせた涼しい空間を提供する構想です。そこでMEGURU STATIONの利用を促進することで、資源循環と地域交流の場を同時に創出できると考えています。

また、バザーの開催も提案しました。こうした取り組みを地域づくりの中で予算化し、計画に組み込んでいくことで、持続可能な活動にしていきたいと思います。

公民館は、かつての集落ごとの寄り合いの場に代わる存在です。しかし、単に施設を提供するだけでなく、地域のニーズに応じた新たな役割を担っていく必要があります。MEGURU STATIONはその一つの形であり、これからも地域に寄り添いながら、新しい公民館のあり方を模索していきたいと思います。

ーありがとうございました。

地域課題をつなぐ新たな仕組み

資源循環、高齢化、そして地域の見守り・・・一見別々のようで、実は深く結びついているこれらの課題。その接点を見える化に貢献するMEGURU STATIONは、持続可能な地域づくりのひとつのモデルとして、これからの展開に注目したいところです。

髙田氏はMEGURU STATIONについてこのように例えています。

「iPhoneは優れたハードウェアですが、それを活かすのは良いアプリです。MEGURU STATIONは、新しいアプリをインストールするようなものだと思っています。公民館という素晴らしいハードウェアに、新しい価値を吹き込むアプリなんです」

参考:アミタ株式会社 MEGURU STATION