2025年7月16日、オンラインセミナー「同業・行政を巻き込んだサーキュラーエコノミー実践〜デニーズ発・食品ロス削減『mottECO』の挑戦」を開催しました。株式会社セブン&アイ・フードシステムズの中上冨之氏を講師に迎え、外食産業における食品ロス削減の取り組み「mottECO」について、食べ残しの持ち帰りを促進する制度設計から、同業他社や省庁との連携、全国普及に至るまでの道のりを詳しく紹介していただきました。特に注目されたのは、業界の垣根を超えた「コンソーシアム」方式による展開と、環境省、消費者庁、厚労省、農水省という4省庁との連携構築です。

なぜデニーズは食品ロス削減に取り組むのか

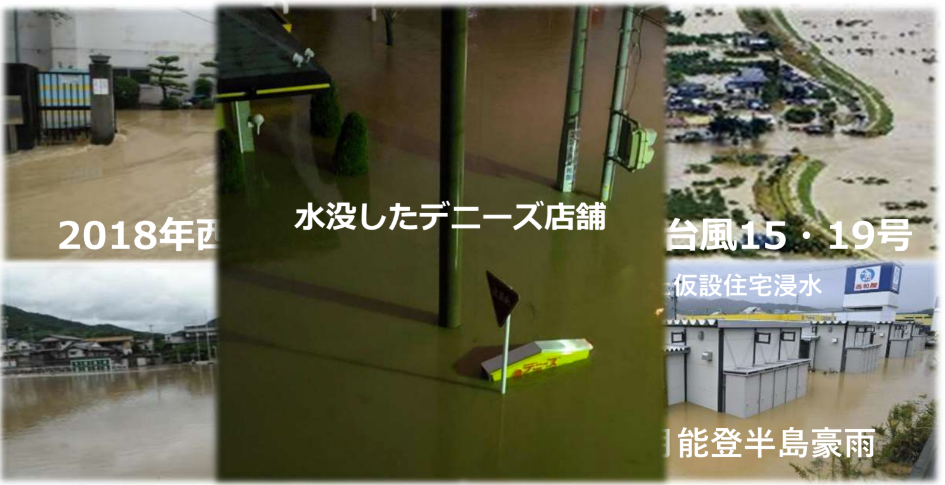

中上氏はまず、環境問題が事業に与える深刻な影響について言及。気温上昇による熱帯果樹栽培地の北上や伊勢エビの生息域変化といった身近な事例を挙げ、「地球温暖化は私たち一人ひとりの脅威である」と強調。実際にデニーズの店舗が台風で水没し、復旧できずに閉店せざるを得なかった経験を語り、気候変動が事業継続を直接脅かす「自分ごと」であると説きました。

その気候変動の大きな要因の一つが食品ロスです。世界では食料生産量の45%が廃棄されており、その焼却による温室効果ガス排出量は全体の10%と、自動車(8.2%)を上回るという衝撃的なデータが示されました。「フードシステム全体で世界の温室効果ガスの34%を占めており、その30〜40%は食品ロスに関連している」と中上氏。ポール・ホーケンの著書「ドローダウン」でも、食品廃棄物の削減は気候変動対策として3番目に有効な方法とされており、本業が「食」であるからこそ、食品ロス削減は最優先で取り組むべき課題であると述べました。

業界の常識を破った「mottECO」の仕組み

デニーズでは以前から食品リサイクルループの構築など、サステナビリティへの取り組みを進めてきました。店舗から出るコーヒー豆かすを牛の飼料として活用し、その牛から採れた牛乳でホワイトソースを作る循環は、メニューとしても好評を得ています。しかし、食品廃棄物の内訳を分析すると、調理工程の改善で削減できるものやリサイクルできるものとは別に、客席で発生する「食べ残し」が手付かずの領域として残っていました。食品衛生上のリスクから、業界全体でタブー視されていたのです。

この課題を解決するために生まれたのが、食べ残しを「自己責任で持ち帰り、食べきることでゴミにしない」という取り組み「mottECO(モッテコ)」です。名称は2020年に環境省が「ドギーバッグ」に代わる愛称として公募で決定したもので、「もっとエコ」と「持って帰ろう」というメッセージが込められています。これまで敬遠されてきた食べ残しの持ち帰りに、明確なルールとポジティブな名前を与えることで、事業者と消費者の双方にとってのハードルを越えようという画期的な挑戦でした。

業界と行政を巻き込む「コンソーシアム」という手法

mottECOはデニーズ単独の活動に留まりませんでした。「社会課題の解決には連携が不可欠」との考えから、2021年にまずロイヤルホストと連携して取り組みを開始。その後、和食さと、日本ホテルなど業界の垣根を越えた企業が次々と参加し、「mottECO普及コンソーシアム」へと発展しました。現在では外食、ホテル、自治体、大学など産官学30団体が参加し、北海道から沖縄まで全国1500店舗以上で年間82トン(2024年度)もの食品廃棄物を削減する大きなムーブメントとなっています。

この活動の最大の特徴は、環境省、消費者庁、厚生労働省、農林水産省という4省庁との強固な連携です。コンソーシアムが持つ年間30万件に及ぶ持ち帰りの実績と、利用者の声を集めた生きたデータは、国が「食べ残し持ち帰りに関するガイドライン」を策定する上で不可欠な情報となりました。中上氏は「このデータを持つのは我々しかいない」という気概で、民間主導で国の制度設計に深く関与し、業界全体の安全基準構築に貢献した経緯を語りました。

消費行動の変容を目指す官民一体のムーブメント

コンソーシアムの活動のハイライトが、年に一度開催される「mottECOフェスタ」です。2025年の第3回イベントには580名が来場し、前述の4省庁が後援。小泉進次郎農林水産大臣や浅尾敬一環境大臣からビデオメッセージが寄せられるなど、官民一体となった取り組みの象徴となっています。

「mottECOは単なる食品ロス削減だけでなく、消費行動の変容を目指しています」と中上氏は語ります。最後にアインシュタインの「悪い行いをする者が世界を滅ぼすのではない。それを見ながら何もしない者たちが滅ぼすのだ」という言葉を引用し、「今できることをやっていきたい」と参加者に呼びかけました。食品ロスという社会課題に対し、競合の垣根を越え、行政と連携しながら大きなうねりを創出したmottECOの事例は、他の環境課題に取り組む企業や団体にとっても大きな示唆を与えるものとなりました。

セミナーのアーカイブ映像はこちら

本セミナーのアーカイブ映像は、以下よりお申し込みの上、ご視聴いただけます。