編集長の熊坂仁美です。今回のコラムは、個人的にいま一番関心がある「太陽光発電」をテーマに書いてみたいと思います。

「え?あれ何?」気づけば美しい山々が無残な禿げ山に

再エネの代表格と言える太陽光発電。大量の二酸化炭素を排出する化石燃料ではなく、太陽という自然の力をエネルギーに変えるメカニズムは素晴らしいものです。

しかし、個人レベルでは何の問題もないのですが、メガソーラー(1メガワット以上の発電容量を持つ大規模太陽光発電所)となると様々な問題が起き、ニュースやSNSではメガソーラーに対する批判が多く見られます。

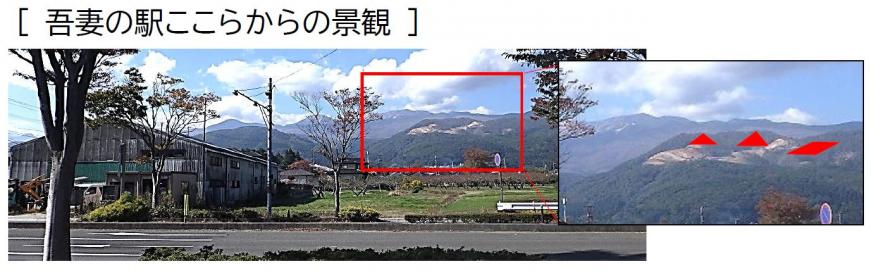

私のふるさと福島市でも、メガソーラーが大きな問題になっています。福島市は吾妻連峰にぐるりと囲まれた盆地なのですが、数年前、そのひとつ「先達山」の中腹にいきなりメガソーラーが出現しました。

「いきなりメガソーラーが出現」という表現は誇張ではありません。市民に前触れも説明会もなく、気づいたら「はげ山」ができていて、「あれ何??」という状態だったのです。

その大きさは、なんと、東京ドーム13個分。そんな巨大な面積が削られた無残な山の姿が、町なかのほとんどの場所から視界に入るため、当惑、苦情、批判が相次いでいます。

景観を損ねているばかりか、土砂崩れのリスクなど防災的にも市民を危険にさらしていることが指摘され、さらに、つい先日はパネルの反射がまぶしく、ドライバーが危険にさらされているというニュースが流れました。

「地域不在」の事業構造

この問題を重く見た福島市の木幡市長は2023年8月31日に「ノーモア・メガソーラー」を宣言、これをきっかけに山地へのメガソーラーを禁止する条例を作りました。

しかしそれでもなおメガソーラーの計画が相次ぎ、事前の市民への同意どころか、記者会見のニュースで市が初めて計画を知るというケースもあったとのこと。

そしてさらなる問題は、メガソーラーの発電で利益を得るのは「事業者のみ」であって、日々景観の損傷にストレスを感じる市民に対しては何の還元もないということです。

つまり、地域と無関係の一般企業が、地域の共有財産(この場合は山の価値と景観)を一方的に「搾取」する構造になっているのです。

ちなみにこれは福島市だけではありませんが、このような不利益を被りながらも、私たちは「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」という形で、電気代に上乗せで1kWhあたり3.98円(2025年)も徴収されています。

この福島市の事例は、日本のメガソーラーの根本的な課題を表していると言えるでしょう。事業者がやり玉に挙げられますが、冷静に考えれば、事業者が悪いわけではありません。事業者は事業開始に求められる正当な手続きを済ませているため、住民反対にあっても中止する義務はないのです。

つまり問題は、事業者ではなくその「手続き」にあると言えます。

現状、日本ではメガソーラー事業の認可や開始までのプロセスに「地域」や「住民」への十分な配慮が欠けています。「住民」の範囲も曖昧で、建設地の近隣のみで良しとされており、市全体とは考えられていません。山の自然や景観は、地域全体が共有する「資産」であり、メガソーラーはそれを損傷するリスクが高い、という認識が関係者に共有されていないと思われます。

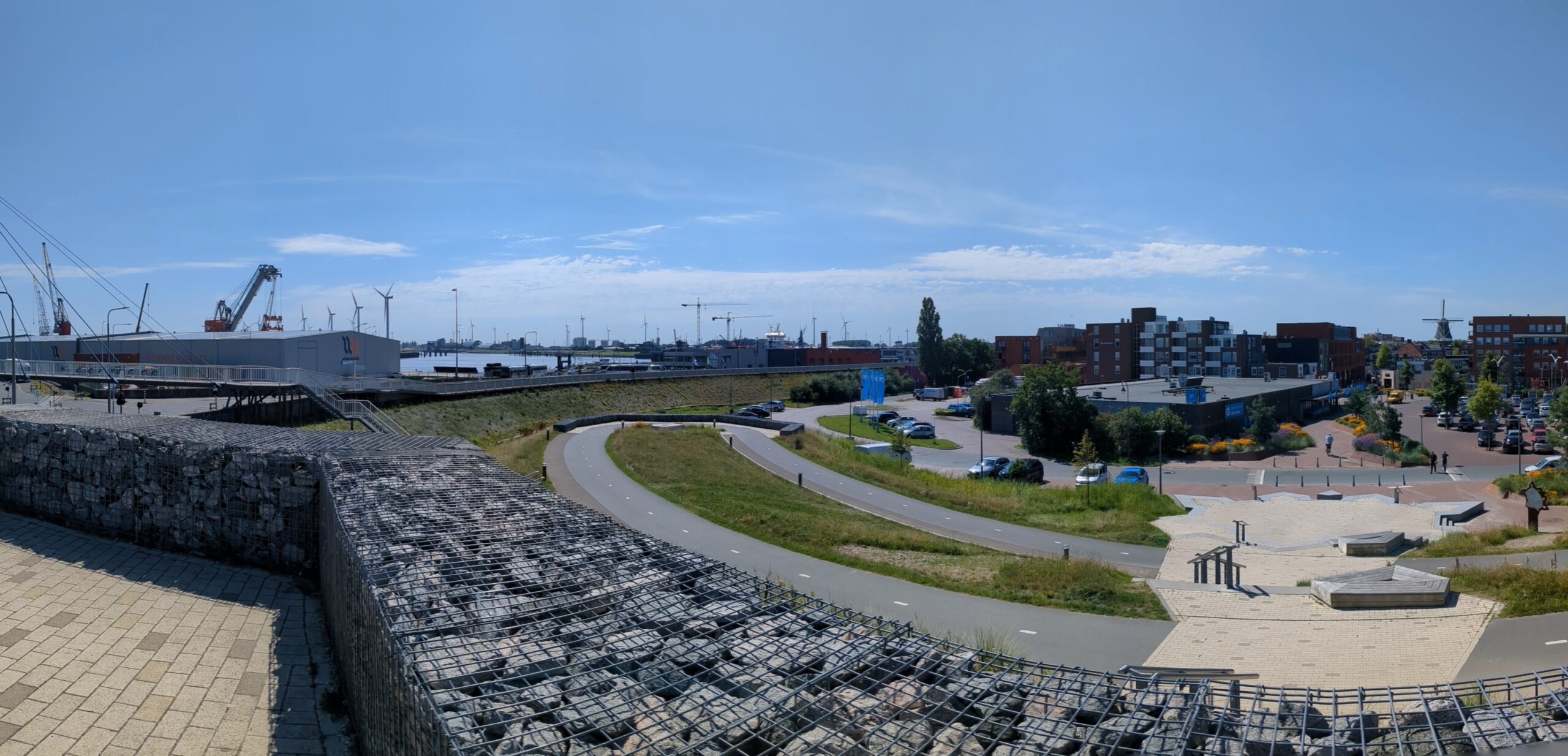

オランダの地元住民主導のソーラーパーク運営

では、他の国ではどうなのでしょうか。昨年、北オランダのフローニンゲンという町に行きました。北海に面するフローニンゲンは、400年前から泥炭を採取し、その後天然ガスの一大産地となるエネルギーの町でしたが、地震によってガス採掘が停止し、現在は化石燃料から再エネへの「エネルギー移行の中心地」となっています。

風力、太陽光、水素など、市をあげて様々な再エネの推進を行っており、日本に比べてエネルギーへの危機意識が高いヨーロッパでも、トップクラスと言っていいエリアです。

フローニンゲンを含む北オランダ地方には150もの「地域エネルギー協同組合」があります。地域エネルギー協同組合とは、市民によって運営され、市民のために運営される組織で、再生可能エネルギーの利用や供給を共同で行うものです。

そのひとつGrunneger Power(グルネージャー・パワー)は、2011年にフローニンゲンで地元住民有志によって設立され、現在は3,200名以上の会員を擁しています。自治体からの融資やクラファンも受けつつ複数のソーラーパーク(太陽光発電所)を運営し、年間約2,300MWhを供給しています。

組合の仕事はそれだけではありません。市民への省エネアドバイス(エネルギーコーチ)や、会員宅や公共施設へのソーラー設置サポートなども行い、地域のエネルギー移行や省エネについて、包括的なサポートの役割を担っています。

発電された電気は、地域エネルギー会社(Energie VanOns)に送られ、そこを通じて地域に供給されます。売電で得た利益は、すべて地元の再エネ・省エネプロジェクトに還元される「非営利型」の運営が行われています。

「市民による協同組合で再エネ施設を運営し、行政はそれをサポートし、コントロールする」という官民連携の構造です。その理由についてフローニンゲン市長は、「(再エネは)市場だけでは解決できないから、公的にコントロールする必要がある」と言います。「民間だけに任せない」と言っているのです。

私たちはグリーンで公正な成長を選択します。私たちは、エネルギー消費の削減に重点を置くことで、気候危機と闘います。持続可能なエネルギーを増やし、安全な地域や村に手頃な価格の住宅を提供します。 私たちは、エネルギー転換を公的にコントロールすることで、責任を負います。なぜなら、それは住民の福利にとって極めて重要であり、市場だけでは解決できないからです。私たちはパートナーとともに、フローニンゲンの持続可能性に取り組み、2035年までに完全にカーボンニュートラルになるよう努力し続けます。

フローニンゲン大学での市長のスピーチより

いま日本にできることは何か

文化も歴史も全く違うオランダと日本との単純比較はできませんが、前項の引用の部分に課題解決のヒントがあると思っています。

つまり、フローニンゲン市長の言う通り、再エネ移行のような難しい事業は「市場(民間)だけでは解決できない」問題なのです。日本の太陽光発電の問題は、それを民間に任せてしまっていることに発端があるのではないでしょうか。

また、「公的コントロール」(行政の関わり方)についても、そして何より、市民の意識と知識についても、大きな違いがあると思います。

先日取材したドイツもそうでしたが、エネルギーという「生活の根幹となるもの」に対して市民が非常に重要なものと考えていて、一人一人の意識がとても高いのです。もちろん、そこでも協同組合がありました。

協同組合とはつまり「自分たちのエネルギー」であり、「作り出すもの」という意識の表れです。エネルギーが「自分ごと」なのです。

一方で、自分も含めほとんどの日本人にとって、エネルギーは「電力やガス会社から与えられるもの」という受け身であり、「自分ではコントロールできないもの」になっています。エネルギーが自分ごとになっていない。これが問題です。

エネルギー教育の重要性

各地で噴出する日本のメガソーラー問題は、「誰かひとりが悪者」なのではないと思います。だから解決のためには、これに関わる市民、行政、業者、すべてのステイクホルダーにそれぞれの努力が求められます。

市民の立場からは、まずはエネルギーについて学ぶことから始めるべきだと思います。知識がないと、どうしても「強い者にいいようにされてしまう」のは東西の歴史が証明しています。

ちなみにフローニンゲンではエネルギー教育が盛んで、フローニンゲン大学キャンパス内に産官学連携の「New Energy Academy」という誰でも参加できる無料のエネルギー講座があり、座学だけでなく発電施設などへの視察プログラムも用意されています。

また、先ほど紹介したオランダの協同組合「グルネージャー・パワー」でも、定期的にエネルギーの市民勉強会やワークショップを行っています。そういった市民レベルで知識の共有を行い、地域のみんなが「エネルギーワイズ(エネルギーに賢く)」になれば、少なくとも再エネによる「搾取構造」は避けられるのではないでしょうか。