CE.Tでは、2025年6月18日、オンラインセミナー「サーキュラーエコノミー事例解説セミナー Vol.5 デジタルサービスとデータ活用」を開催しました。

EUを中心にサプライチェーン全体の透明性や環境配慮が求められる中、製品のライフサイクル情報を一元的に管理・開示する「デジタルプロダクトパスポート(DPP)」への注目が高まっています。DPPは単なる情報の“見える化”にとどまらず、企業やユーザーの行動変容、信頼関係の構築、そして環境負荷低減を実現する新たな仕組みとして期待されています。

セミナーの前半では、編集長熊坂仁美がDPPの制度動向や社会的背景をデータを、CE.Tでこれまで取材した4社の事例とともに解説しました。続いてゲストの長谷川伸一氏(株式会社ワーキングハセガワ代表取締役)が、医療ウェアブランド「救衣-sukui-」でのDPP導入事例をもとに、具体的な仕組みや現場での工夫、データ活用の可能性について詳しく紹介しました。

サーキュラーエコノミーを実現する医療ウェア「sukui」

株式会社ワーキングハセガワは、業務用ユニフォームの企画・販売を手がける企業です。医療・介護・サービス業など多様な現場に向けて高品質なユニフォームを提供しています。2024年に、環境配慮とサーキュラーエコノミーの視点から、麻(ヘンプ)素材を活用した医療ウェアブランド「救衣-sukui-」をリリースしました。ブロックチェーン技術を活用したデジタルプロダクトパスポート(DPP)を導入し、製品のトレーサビリティやリサイクル、長寿命化を推進しています。地域企業や自治体、技術パートナーと連携しながら、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。

長谷川氏の取り組みのきっかけは、スウェーデン視察での経験でした。ハンバーガーショップで全商品にCO2排出量が明記されているのを目の当たりにし、「環境配慮は定量的に示すべきだ」と強く実感。また、アパレル業界の大量生産・大量消費モデルの問題点を痛感し、製品の環境負荷を可視化する必要性をより感じました。

「欧州では多くの企業が『環境に良さそう』という曖昧な表現ではなく、実際にどのくらい環境に良いのかを定量的に示していました。その本気度に大きな衝撃を受けました。」(長谷川氏)

帰国後、EUではすでにDPP制度の義務化が進行しており、日本でも経済産業省が2020年6月にアパレル業界向けの環境情報開示ガイドラインを発表していることを知り、「今やるしかない」と決断。地元・飯塚市に拠点を置くブロックチェーン専門企業「chaintope」と連携し、プロジェクトを本格的に始動させました。飯塚市は「ブロックチェーン宣言」を掲げており、DPP実装に最適な環境が整っていたというエピソードも共有されました。

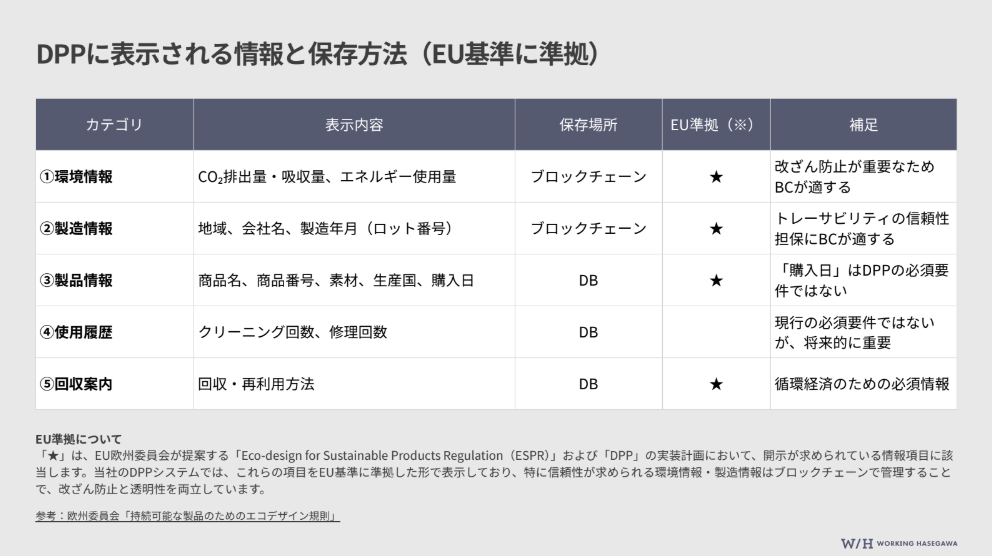

DPPシステムの構成と信頼性あるデータづくり

システム構成としては、フロントエンドに医療現場でもなじみやすい電子カルテ風のUIを自社開発し、バックエンドでは自社データベースとchaintopeのブロックチェーンと連携。EUの「持続可能な製品のためのデザイン規則(ESPR)」にも準拠した情報設計となっており、環境情報(CO2排出量・吸収量)や製造情報(地域、会社名、製造年月など)はブロックチェーンで、それ以外の情報(商品名、素材、クリーニング回数、修理回数など)はデータベースで管理するハイブリッド構成を採用しています。

DPP導入にあたっては、中国の各工場を実際に2回訪問し、環境データの提供に協力を依頼しました。長谷川氏は「技術的な仕組み以上に、人と人との信頼関係を築くことのほうが重要」と語りました。また、中国のグレートファイアウォールによるデータ通信の制約に対応するため、リアルタイム連携ではなく、過去1年分のエネルギー使用量や生産実績を基に製品1枚あたりのCO₂排出量を算出し、後から登録する方式へと変更しました。

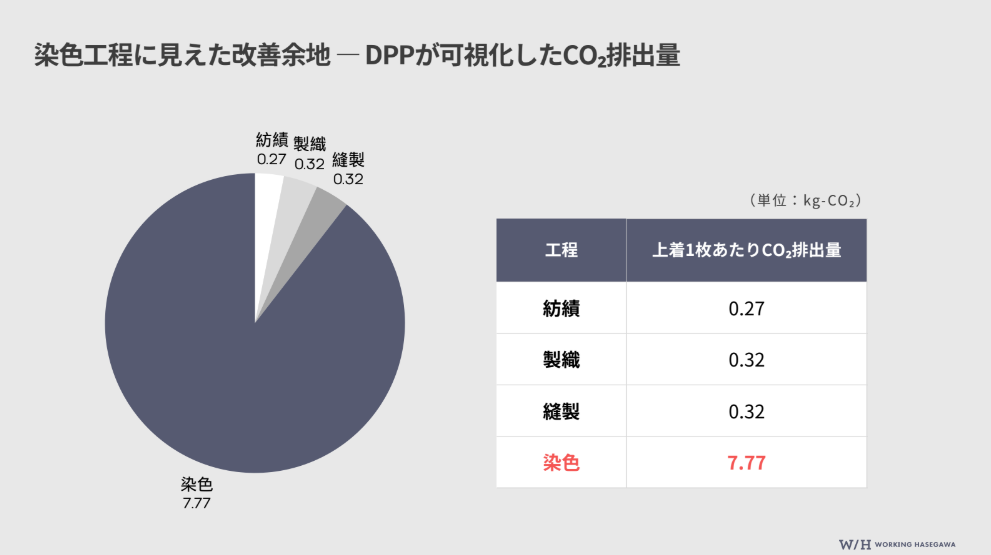

こうして収集したデータを用いてLCA(ライフサイクルアセスメント)分析を実施した結果、上着1枚あたりのCO₂排出量は、紡績・製織・縫製が各0.3kg前後である一方、染色工程が7.7kgと突出していることが明らかになりました。このような定量的なデータがあることで、改善の優先順位が明確になり、サプライチェーン全体での改善行動が促進されるといいます。

「このようなデータを可視化することで、どの工程を優先的に改善すべきかが見えてきます。それをユーザーやサプライチェーン全体と共有することで、現場の対応が促され、改善に向けた具体的な一歩が生まれるのです。国をまたがる情報ですが、信頼性を高めたものであることが前提となりブロックチェーンの技術が活きます。」(長谷川氏)

データが明らかにする課題と未来の可能性

長谷川氏は、データ活用の可能性について「デジタルプロダクトパスポート(DPP)は単なる情報開示の仕組みではなく、より良い社会の実現に向けてステークホルダーと共創的な関係性を育み、具体的な行動を生み出すためのデータ基盤」と位置づけています。将来的には、カーボンクレジットとの連携や、クリーニング・修理履歴を個人ごとに記録するユーザーウォレット機能、ESG開示との連携なども技術的に可能だと解説しました。

「私たちが目指すのは単なるDPPによるデータの見える化ではなく、信頼を情報軸にステークホルダーと共に育てていく循環型の仕組みです。信頼関係や文化のつながりこそが根幹だという思いを胸に、福岡という地方から、日本から、世界に通用する仕組みを皆さんと共に育てていければ嬉しいです。」(長谷川氏)

セミナーの終盤には参加者から多くの質問が寄せられ、現場への関心の高さがうかがえました。本セミナーを通じて、データを活用したサーキュラーエコノミーのあり方や医療ウェアの新たな可能性について、参加者とともに理解を深める場となりました。

CE.Tでは、毎月サーキュラーエコノミーのビジネスセミナーを開催しており、7月は「食品ロス」に焦点を当てたセミナーを予定しています。

今回は、外食チェーン「デニーズ」で食品ロス削減アクション「mottECO」を推進した株式会社セブン&アイ・フードシステムズの中上冨之氏をお招きし、同業他社や行政を巻き込んだ取り組みの舞台裏や成果についてお話しいただきます。ご参加をお待ちしております。