「ママやパパが子どもの頃はこんなに暑くなかったのに」。そんな会話が家庭でも交わされるほど気候変動による異常な暑さが命だけでなく、農作物や電気代の価格高騰など日々の暮らしに影響を及ぼしている2025年。環境問題についてひとり一人が考えるきっかけにもなる映画が9月5日(金)に全国公開されます。

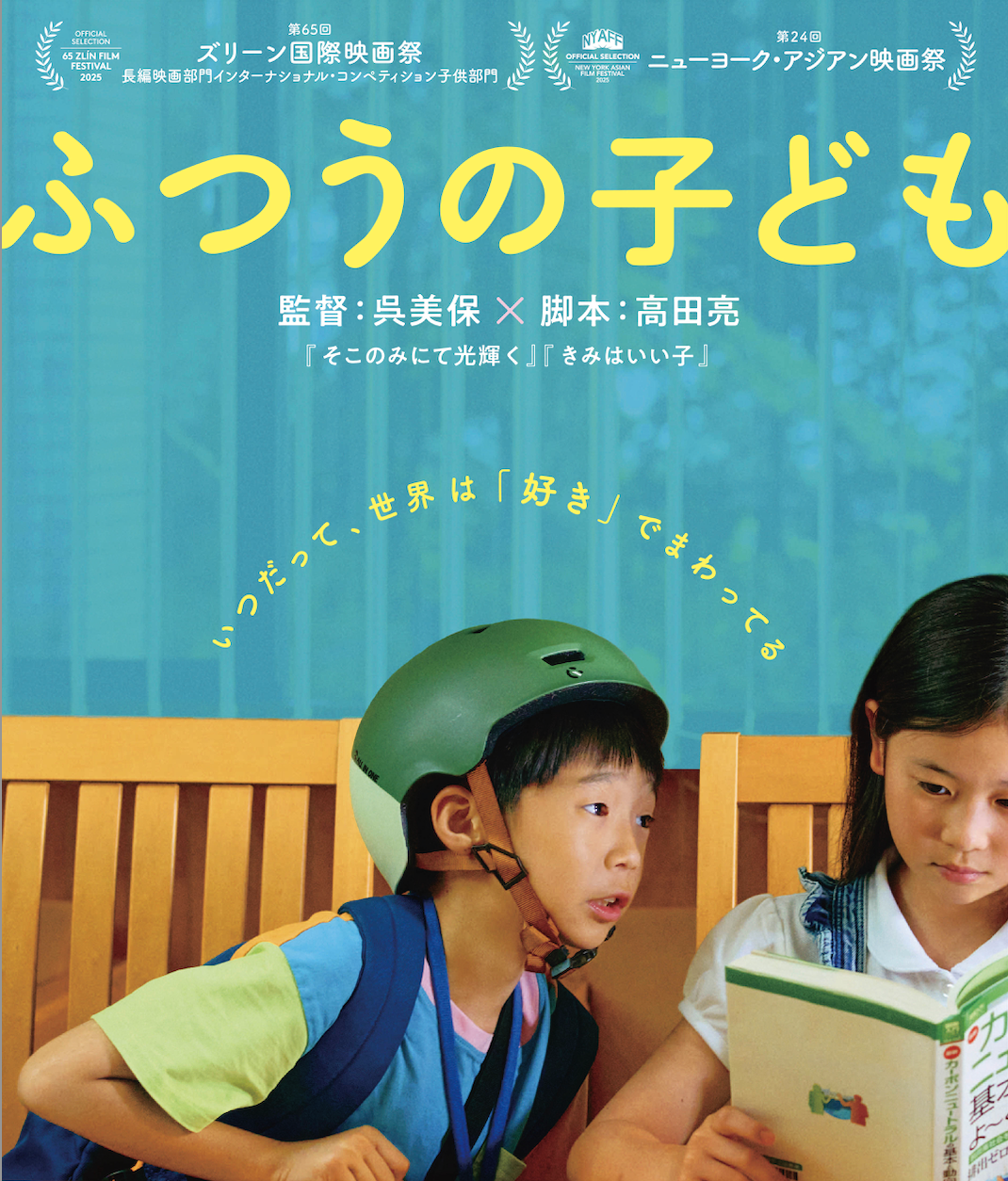

国内外で高い評価を得た『そこのみにて光輝く』(14)『きみはいい子』(15)の監督・呉美保と脚本・高田亮のコンビによる『ふつうの子ども』。

観測史上もっとも暑い夏を生きる令和の子どもたち。中でも"ギャングエイジ"と呼ばれる10歳の子どもたちが、環境問題を始めとする「感情を揺り動かされる何か」と出会ったとき、どんな化学変化が起きるのか?

今を生きる子どもたちの姿を丁寧に描いた、子どもと大人が共に楽しめる人間ドラマです。

「サーキュラーエコノミードット東京」も協賛している本作の見どころを、その背景とともに紹介します。

いつだって、世界は「好き」でまわってる

生き物と駄菓子が大好きな小学4年生、上田唯士(嶋田鉄太)は宿題の作文を発表する授業で「大人は地球をめちゃくちゃにしたくせに反省もしていない」と地球温暖化に対する危機感を訴えた同級生の三宅心愛(瑠璃)に心を奪われる。心愛に近づきたい一心で環境問題を勉強し、積極的に話しかける唯士。

そんな二人に割って入ってくるイケメン問題児・橋本陽斗(味元耀大)。

「大人の意識を変えるためには、何か行動を起こさなきゃいけない」

三人が始めた“環境活動“は、思わぬ方向へと転がっていく———。

今を生きる子どもたちのポジティブな人間ドラマ

「今を生きる子どもたちのポジティブな人間ドラマを」と考えていた脚本の高田氏と「子どもと大人が共にに楽しめる上質な映画を」と考えていた監督の呉氏に"グレタ・トゥーンベリに恋をした男の子が環境問題にハマっていく"というアイデアを持ち掛けたのは、以前サーキュラーエコノミードット東京でも紹介した江戸の循環型社会を題材にした映画「せかいのおきく」を手掛けたプロデューサーの菅野和佳奈氏。そこから紡ぎ上げられたのが映画「ふつうの子ども」です。

作品の題材にもなっている地球温暖化が不公平なのは、被害を受けるのが必ずしも原因となっている温室効果ガスを多く排出した側ではないこと。干ばつや熱波の被害を真っ先に受けるのは排出量がそれほど多くない後進国であり、貧困層、そして子どもたちです。世界では今、10億人の子どもが温暖化に苦しめられていると言われています。

日本の子どもたちも同様です。暑さ指数が31を越えたらプールの授業は中止。登下校は日傘が手放せませんし、遊具が火傷しそうに熱い夏の公園やグラウンドに子どもたちの姿はありません。

そんな中、子どもたちが熱中症対策など命を守る適応策とともに緩和策を学ぶ機会も増えています。最新の教育指導要領ではSDGsとともに「環境教育」が社会や理科、体育や道徳などに複合的に盛り込まれています。

実際に環境教育を行っている方の話によると、初めて情報に触れる子どもほどすぐに行動を起こそうとするケースが多いそうです。環境問題を勉強した唯士の「肉を食べたくなくなった」という反応も、牛のゲップも温暖化を促進させるという情報に触れた生真面目な子どもたちに多いものなんだとか。

そんな反応を見せておきながら、数日後には環境活動を続けながらまた肉を食べ始めている唯士の姿にも「悩んでいる子として出てきたらずっと悩んでいる、やんちゃな子として出てきたらずっとやんちゃのまま。ドラマや映画における子どもの描き方によく"違和感"を感じていて、それを払拭したかった」と語る呉監督の子どもたちのキャラクター造形に対する徹底したリアリズムを感じました。

今、起きている環境問題をエンターテインメントに昇華する

徹底したリアリズムで造形された子どもたちのキャラクター。そして今、目の前で起きている環境問題を題材にしていながらも、決して深刻になることなく、"子どもたちの夏の冒険"とも言えるワクワクとドキドキが溢れたエンターテインメントに昇華させているのが、本作の大きな魅力でもあります。

ジェームス・ディーンの青春映画「理由なき反抗」が象徴しているように、理由なんてなくても大人社会に反抗する子どもたちが、地球温暖化を引き起こした大人社会に対して「理由のある反抗」を繰り広げていく。その姿に観客が手に汗握るワクワクとヒヤヒヤが表裏一体となった感覚はドキュメンタリーでは決して味わうことのできない、エンターテインメントならではの高揚感と言えるでしょう。

一方で「正しさ」が時に先鋭化し、暴走する問題にも踏み込んでいます。環境問題においては解決のための正論が人権や民主主義を犠牲にしても構わないという全体主義的な考え方――エコファシズムにつながっているケースもある。それは大人社会だけでなく、子ども社会でも起きていることです。子どもであれば学校や塾で、大人であれば職場やSNSなどで経験したことを思い出したり、自分は他者に「正しさ」の刃を振りかざしていないだろうかと自戒するきっかけにもなるのではないでしょうか。

こうした点も含めて、呉監督が「大人が子どもの世界を見て"思い出す"のではなく、自分が生きている今の社会を感じて貰えたら」と語っているように、スクリーンで繰り広げられる子どもたちの行動の随所に、今の大人たちの姿を見つけることができます。それは「10歳」という主人公たちの年齢が子どもから大人への変わり目であること、ギャングエイジとカテゴライズされる無邪気なだけじゃない年頃であることも作用しているのかもしれません。

子どもの「どうして何もしなかったの?」に大人はどう答えるのか?

約250年前の産業革命が起点と思われている地球温暖化ですが、原因となっている温室効果ガスの6割はこの30年で排出されたものなんだそうです。米国副大統領だったアル・ゴアが地球温暖化の危機を訴えた「不都合な真実」が公開されたのが2006年。すなわち「わかっていながら、何もしてこなかった」と見られてしまうのが今の大人たちです。そんな大人たちは「こうなるのがわかっていたのに、どうして何もしなかったの?」という子どもたちの言葉をどう受け止め、どう答えるのか。今を全力で生きる子どもたちと時に衝突し、寄り添う大人たちにも実力派キャストが勢揃いしています。

唯士の母親・恵子を演じるのは、蒼井優さん。育児に悩みながらも、我が子を信じ、褒めて伸ばそうとする母親を、丁寧に、そして温かく演じています。

30年前の私の夏であり、娘の未来の夏だと思いました」

唯士たちの担任教師・浅井役には風間俊介さん。30人の生徒たちと日々向き合う小学校教師という役柄を、自然体で演じています。

『そのまま』が詰まった映画だと思います」

心愛の母親・冬役を演じたのは瀧内公美さん。登場シーンは限られていながらも、強烈な印象を残す役どころを演じています。

とにかく可愛くて愛おしくて、

純真なこころに何度も触れました」

子どもと大人が共に楽しめる映画とは?

蒼井さんもコメントしているように、誰もが子どもの頃には大人社会に反抗した経験があると思います。最後は常識という大人のルールで抑えつけられ、悔し涙を流しながら「自分は絶対あんな大人にはならない」と誓った経験が。でも、気がつけば誰もがあのときと同じような大人になっている。

だからこそ、子どもの身になって考えたいと思いました。海の向こうに学校をストライキしてまで大人社会に抗議している同世代の存在を知ったらどうするかを、もう一度、子どもの身になって考えなければと思いました。

一方で子どもたちにもいずれは自分も大人になることを想像してみて欲しいと感じました。

「こうなるってわかっていたのに、どうして何もしなかったの?」と大人に聞く子どもたちもいずれ自分が聞かれる側になっていきます。だからこそお互いの立場を想像して、思いやる。子どもと大人がお互いに対する想像力を共に育むこと。共に育て合うこと。環境教育ではなく、環境共育。それもまた、呉監督が作りたかった「子どもと大人が、共に楽しめる映画」なのかもしれません。