食品廃棄物の飼料化やバイオガス発電、そして最終処分を担う埋立処分場。

こうした現場を実際に見て学べるツアーが、東京都で開催されているのをご存じでしょうか。事前に申し込めば、どなたでも無料で参加することができます。

今回筆者はこのツアーに参加し、食品廃棄物を飼料化・エネルギー化する株式会社アルフォと、東京23区で発生した廃棄物が埋め立てられる中央防波堤埋立処分場を訪れました。

廃棄物が資源として循環する仕組みと、循環しきれずに最終的に埋め立てられてしまう現実──その両面を目の当たりにした一日をレポートします。

東京都環境公社が開催する環境関連施設見学会

東京都環境公社では、環境に関する知識を深め、実践的な体験を通じて、持続可能な未来に向けた行動を促すさまざまなプログラムを紹介しています。

今回参加したツアーは、その環境学習プログラムのひとつ。大型バスで東京臨海部にあるリサイクル施設や埋立処分場を巡り、ごみがどのように処理されているのかを実際に見て学べるのが特徴です。

この日は、15名ほどが参加しており、企業研修や視察で訪れている方が多い印象でした。また、夏休みには親子向けツアーも開催されており、自由研究や社会科見学の一環としても活用されているそうです。

食品廃棄物を「資源」に変える工場へ

最初に訪れたのは、大田区城南島にある株式会社アルフォ・城南島第2飼料化センター。ここでは、首都圏から集められた食品廃棄物を、飼料やエネルギーへと変換しています。

この工場は、東京都が推進する、スーパーエコタウン事業の一環として整備された施設のひとつです。スーパーエコタウン事業とは、首都圏の廃棄物問題を解決するため、東京臨海部に最先端の環境技術を集積させることを目的として推進されてきました。

アルフォは公募で選ばれた事業者のひとつで、先進的かつ優れた技術力が評価され、2002年に城南島飼料化センター、2015年には城南島第2飼料化センターの事業選定を受けました。

袋ごと搬入、破砕・分別からスタート

工場に到着後、まずは映像で会社概要や処理の全体の流れを学んだあと、実際に現場を見学していきます。

食品廃棄物は袋に入ったまま受け入れられます。対象となるのは食品メーカーや卸売業者、飲食店などから出るもので、1日あたり約80トン、多い日には100トンを超える量が運び込まれるそうです。

まず、巨大な破砕機で粉砕された後、プラスチックなどの異物と分別。その後、分別されたプラスチックは、回収業者に引き渡され再資源化されていきます。

一方、飼料の原料となる食品廃棄物は地下を通ってタンクへ送られ、約10トン貯まると予備処理工程へ。ここで廃食用油と混合し、蒸気による間接加熱を行います。

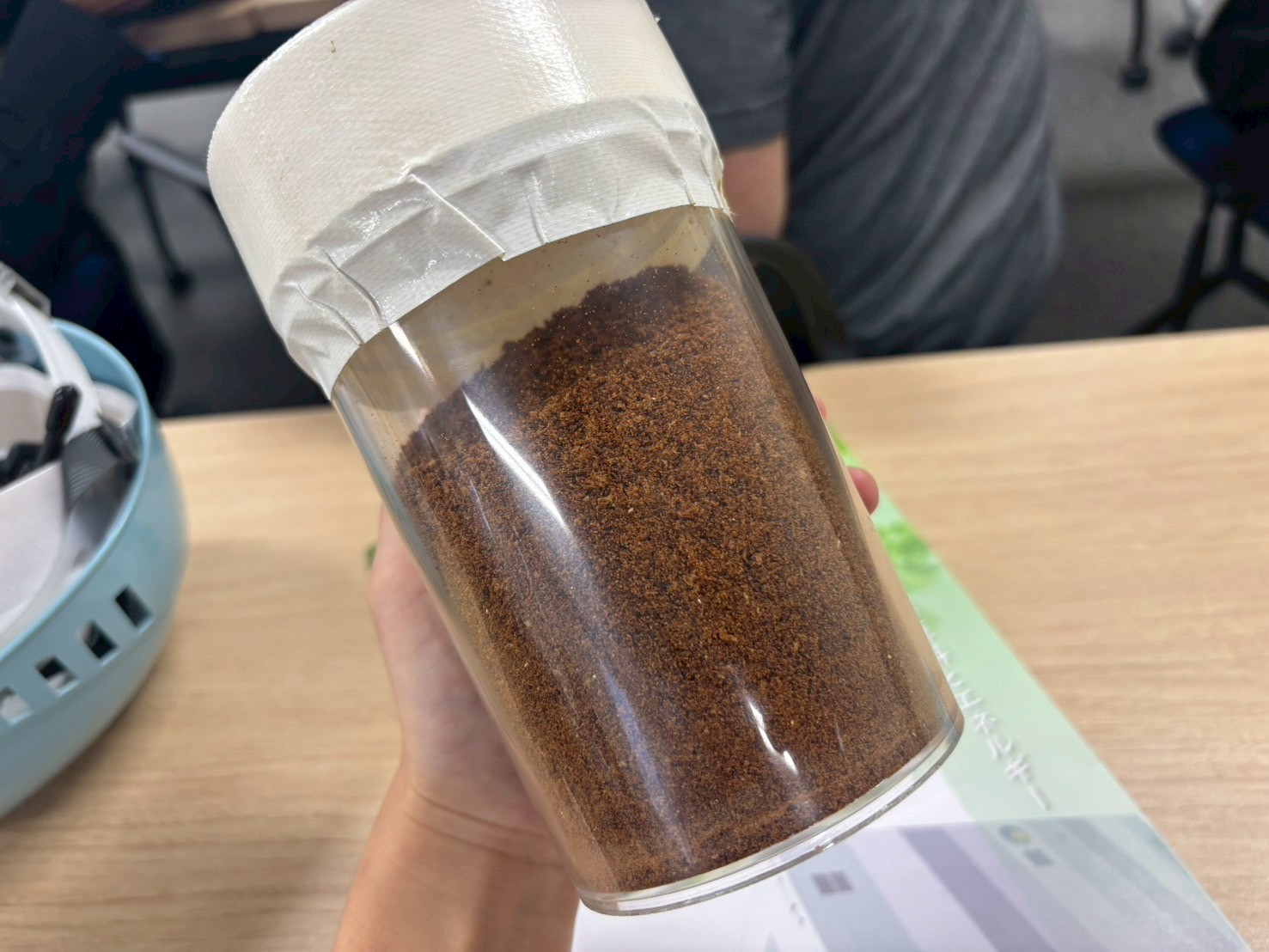

クッカーと呼ばれるこの装置では、油温減圧式脱水乾燥法(天ぷら方式)という技術が使われています。これは天ぷらを揚げる際の原理を応用したもので、廃棄物を食用油で加熱し、水分を蒸発させる方法です。廃棄物を90~100℃の間で脱水し、最大125℃で約90分間処理することで、食品廃棄物に含まれる水分約80%を乾燥させることができます。

乾燥後は油を搾り、残った異物を取り除いて次の工程へと進んでいきます。

最終的に完成した飼料原料は、「アルフォミール」という名称で出荷されます。アルフォミールは農林水産大臣が指定する公定飼料の食品副産物に分類されており、タンパク質が豊富で非常に栄養価が高いのが特徴です。配合飼料の重要な原料として幅広く活用されています。

配合飼料メーカーに渡った後、トウモロコシなどの穀類と混ぜ合わせて加工され、養鶏・養豚用の飼料として全国に流通します。かつてはごみとして捨てられていた食品が、こうして再び命を育む資源へと生まれ変わるのです。

さらに、食品廃棄物から絞った水分は、発酵槽でメタン発酵させ、バイオガスを生成。このガスを燃料として、ガス発電機を稼働させ、施設内で使用する電力の一部をまかなっているほか、残りの電力は売電しています。まさに、廃棄物から飼料化と発電の両方を実現するハイブリッド型工場ですね。

東京23区最後の埋立処分場へ

バスは次の目的地、中央防波堤外側埋立処分場へ。ここは東京23区のごみの最後の行き先となる場所です。

実際に処分場へ向かう前に、まずは環境局中防合同庁舎で説明を受けます。ここでは、東京23区で発生するごみの処理の流れや埋立処分場の役割について映像で学びました。

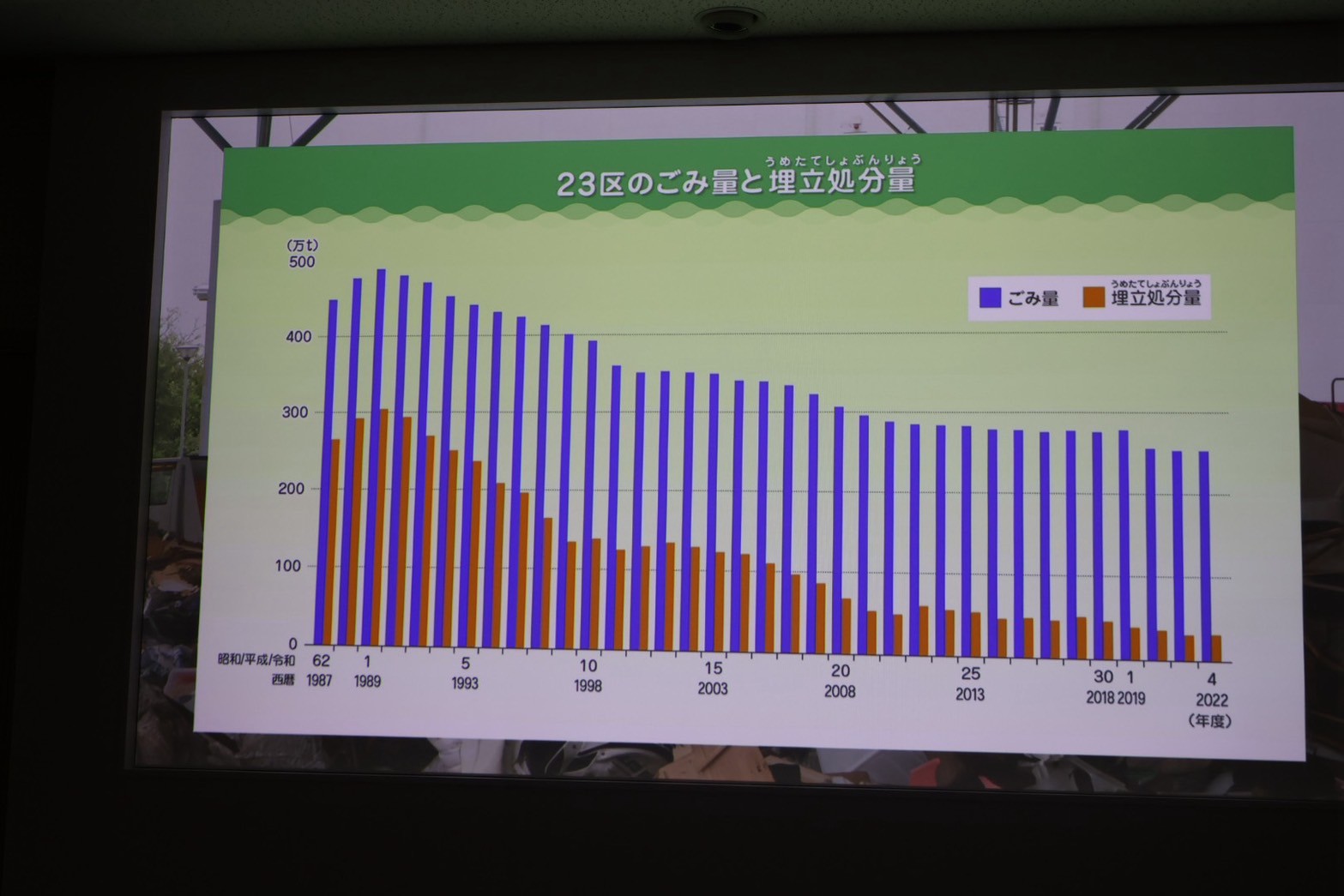

東京都のごみ処理の歴史は江戸時代までさかのぼり、当時は生ごみを肥料として再利用するなど、自然な循環が機能していました。しかし、高度経済成長期を境にごみの量が急増。「大量生産・大量消費・大量廃棄」という社会構造が一気に進み、その結果、埋立処分場は急速に逼迫していきました。

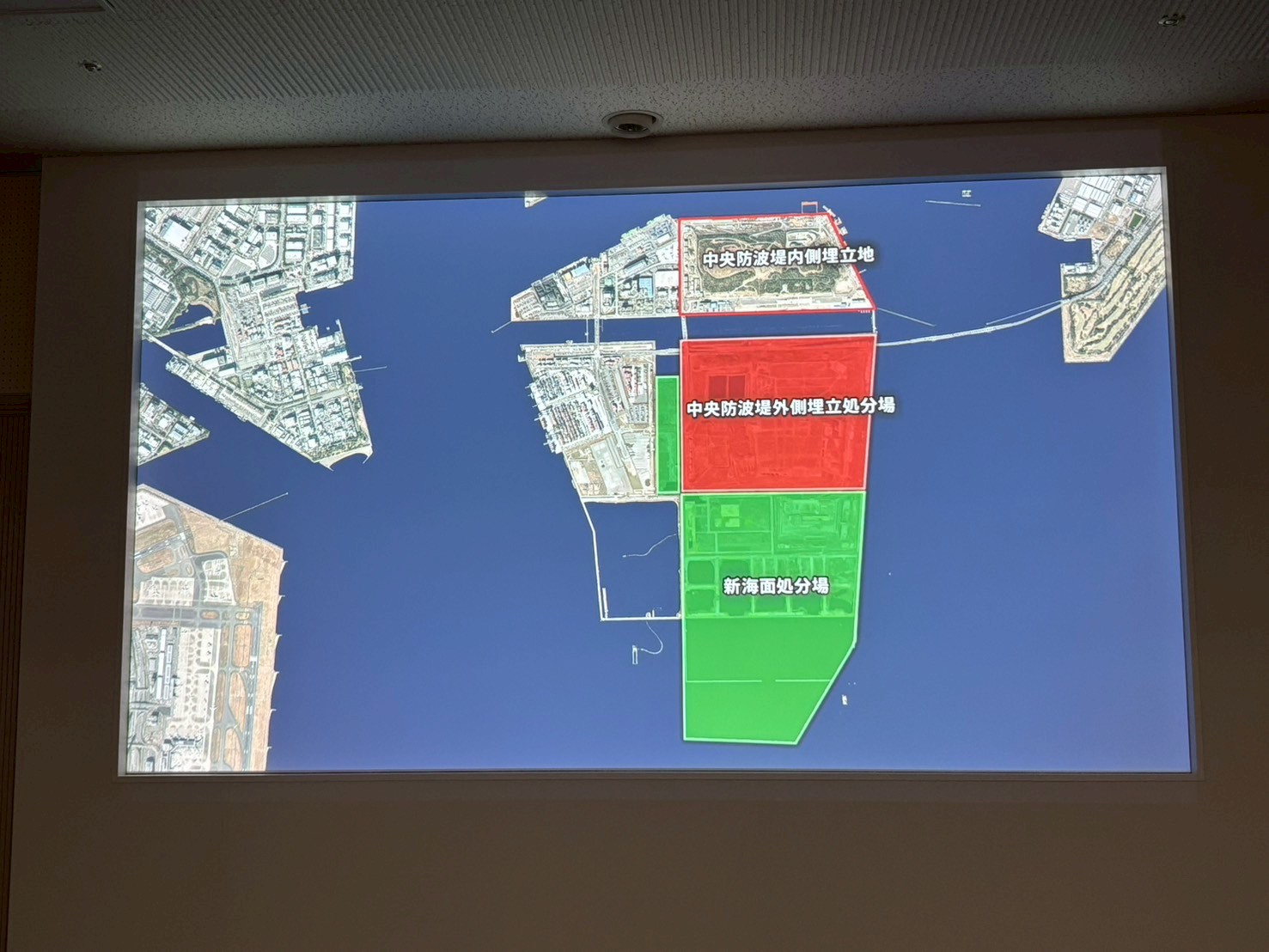

説明を受けた後は、再びバスに乗り、いよいよ処分場の見学へと向かいます。中央防波堤外側埋立処分場の面積は東京ドーム約42個分、さらに隣接する新海面処分場は約68個分という広大な敷地を誇ります。

しかし東京港内には、これ以上新たな埋立処分場を確保できる場所はなく、この新海面処分場が東京23区最後の埋立処分場となっています。

埋立地に運び込まれるごみは、そのまま埋め立てられるわけではありません。まずは粗大ごみ破砕処理施設や中防不燃ごみ処理センターで破砕や選別が行われます。粗大ごみは可燃物と不燃物に分けて破砕し、鉄分は資源として回収。可燃物は清掃工場で焼却され、不燃物は埋立処分されます。

また、不燃ごみは細かく砕いて容積を小さくした後、鉄やアルミニウムを資源として回収。残ったものは埋め立てられます。こうした工程を経ても、再利用や焼却が難しいごみだけが最終処分場へ送られます。

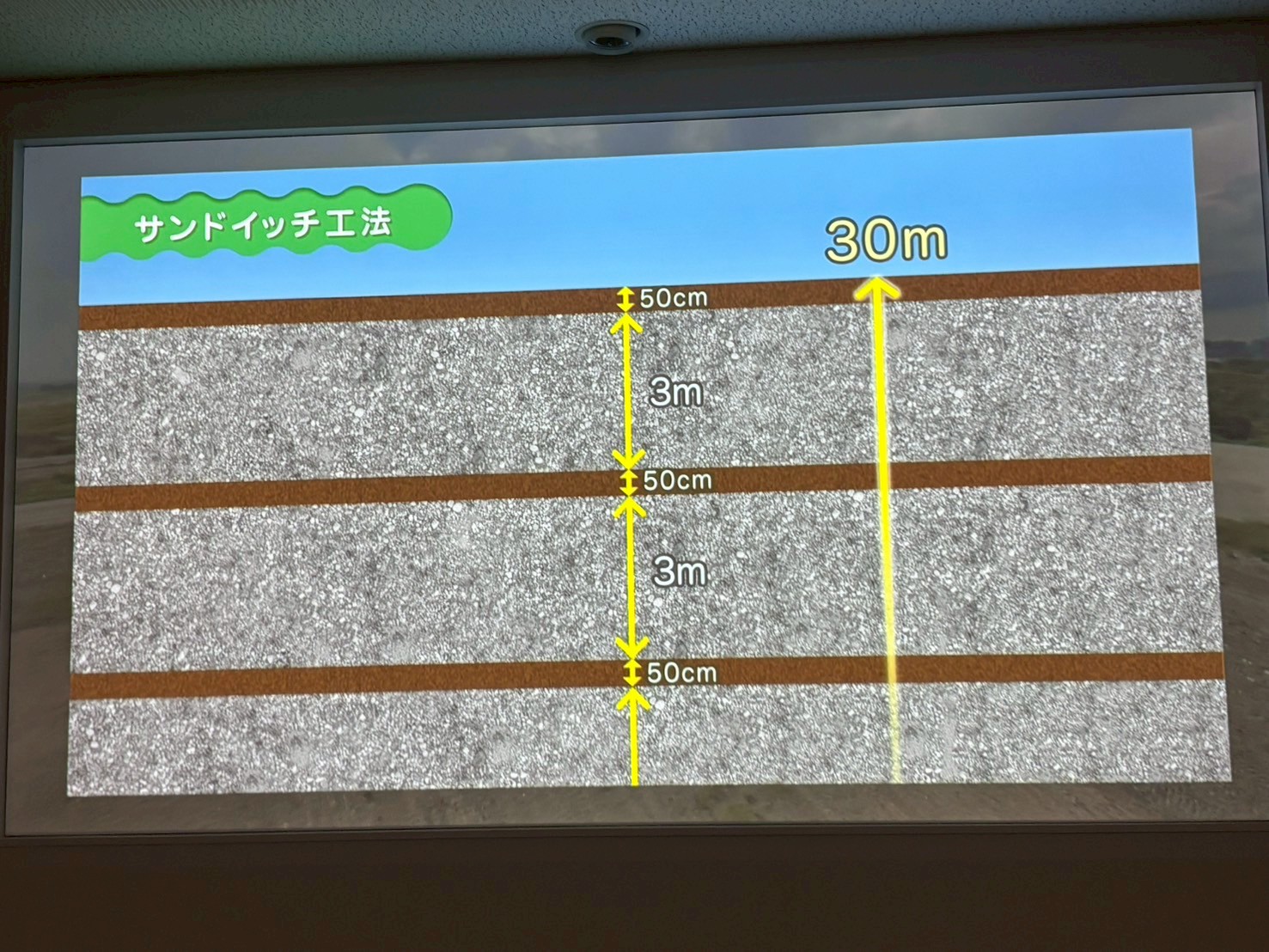

埋立には基本的にサンドイッチ工法と呼ばれる方法が用いられ、土とごみを交互に重ねていきます。

これにより、風による飛散や悪臭、害虫・火災の発生を防ぎながら、最終的には高さ30メートルにまで積み上げられていきます。

また、雨が降ると、ごみを通過した雨水は、浸出水となり汚れてしまいます。そのため、浸出水が東京湾を汚さないような仕組みも必要となります。まず、場内の集水池に集められ、さらに調整池で水質を均一化。その後、排水処理場で浄化して下水道に放流されています。

埋立処分場には、多くの植物が自生しています。一見すると自然豊かな場所に生まれ変わったかのように見えますが、実際には大きな課題を抱えています。

まず最大の問題は、ここが東京23区最後の埋立処分場であるという場所の問題です。さらに、前述のとおり水の処理には莫大な時間とコストがかかります。そして、埋立処分によって大量の二酸化炭素が排出されているという現実も忘れてはいけません。

これらを根本的に解決するには、やはり廃棄物そのものを減らすしかありません。近年、リサイクルや資源化が進んでいる一方で、まだまだ循環しきれないごみが最終的に埋め立てられている現実を強く実感しました。

まとめ

今回参加したツアーでは、廃棄物が資源として再び循環していく過程と、循環しきれずに最終的に埋め立てられてしまう現実、その両方を間近で見ることができました。

普段何気なく出している廃棄物が、どれほどの労力とコスト、そして環境負荷を伴って処理されているのか――そのスケールを目の当たりにすると、「廃棄物を減らす」という言葉が、これまでよりずっと現実味を帯びて響いてきます。

冒頭でもお伝えしましたが、東京都環境公社が開催するこのツアーは、事前に申し込めば誰でも無料で参加できます。見て、知って、考える――そんな体験が、新しい気づきにつながるかもしれません。興味のある方は、ぜひ次回のツアーに参加してみてはいかがでしょうか?

次回開催情報

開催日時

- 2025年10月1日(水)

見学会内容

- 国際協力NGO「ハンガー・フリー・ワールド」の田中梨佳氏を講師に迎え、食品ロスについて考えるワークショップを開催

- 埋立処分場やごみの中間処理施設の見学(説明員によるごみ処理の流れや資源化・環境保全の取り組みについての解説)

申込方法

- 9月17日までに公式HPからお申し込みください。※締め切り以降は電話にて対応可能(03-3570-2230 担当:丹治、渡)

取材協力:

サーキュラーエコノミードット東京では、過去にドイツ・レーゲンスブルク市で開催されたごみ処理施設の見学ツアーの様子も紹介しています。よろしければ、こちらの記事もあわせてご覧ください。