紙パックを中心とした容器の製造や食品加工機器などの販売を行う日本テトラパック株式会社は、資料作成や小学校での出前授業実施など、積極的に環境教育活動を展開しています。2024年度には小学校6年生の理科の授業で使用できる独自の環境教育教材を開発し、約500校に無償配布しました。

創業当初からサステナビリティへの意識が高い風土があったものの、具体的に環境教育活動を始めたのは比較的最近のことだといいます。日本テトラパック株式会社マーケティング部マーケティングマネージャーの鈴木陽子氏、コミュニケーション部マネージャーの椙本大輔氏に話をうかがいました。

きっかけはストロー問題

―日本テトラパック株式会社がなぜ環境教育に力を入れるようになったのか、その経緯を教えてください。

きっかけとして最も大きかったのは、ストローが「マイクロプラスチック問題」として注目されたことです。2021〜2022年頃、海亀にストローが刺さっている映像が拡散され、日本でもプラスチック削減の機運が高まりました。

当社の紙パックを使用した飲料にもストロー付きのものが複数あり、学校給食の牛乳で当社のパックを使用している学校や教育委員会、子どもたちからお客様である乳業メーカーに、「ストローをなくせないのか」という問い合わせを受けるようになりました。

みなさんすぐに対応できると思われたようですが、ストローがなくても飲める容器に変更するためには、パックそのものだけでなく飲料を充填する機械も変える必要があり、莫大な費用と時間がかかります。

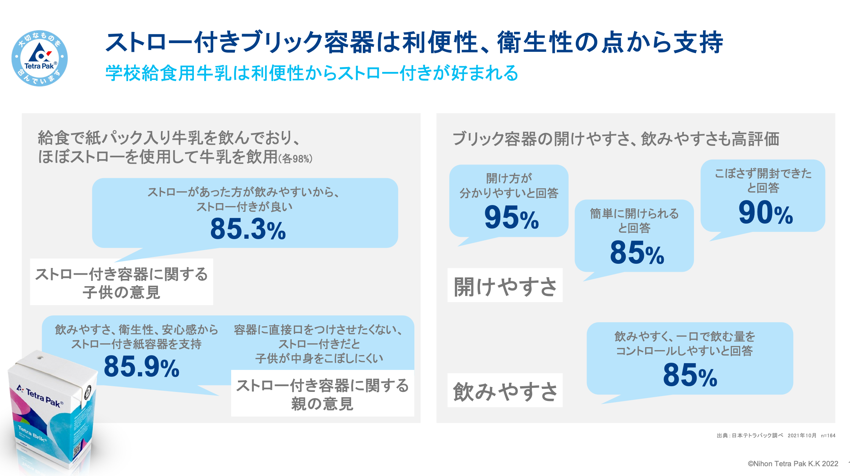

また、当時はストローの環境負荷のみに注目が集まっていましたが、実はメリットもたくさんあります。衛生面や飲みやすさ、学校給食でいえば、倒してしまったときにあまりこぼれずにすむということも挙げられます。

―確かに、学校給食では特に、飲みやすさやこぼれないなどの面は重要ですね。

実際に子どもたちを対象にアンケート調査をしたところ、8割以上がストローのほうが飲みやすいという意見でした。私たちは、飲料パックのこうした機能面も重要視しています。

サステナブルな社会を目指していくためには、ストローだけでなくプラスチック全体を削減していかなければなりません。にも関わらず、ストロー付きパックを扱っているだけで「環境に配慮していない企業」と見られてしまう。さらには、お客様先である乳業メーカーにもそうした視線が向けられてしまうのです。大きな危機感を抱いていました。

これ以上そうした見方をされないために、私たちが注力している「再生可能資源率の向上」などの環境対策についてもっと知ってもらおうと、環境教育活動を開始しました。

手探りでのスタートから出前授業へ

―環境教育を展開していくにあたり、何から始めたのですか?

まずは自治体に相談に行きました。当社のお客様である乳業メーカーとともに自治体や教育委員会などを訪ね、私たちが行いたいこと(出前授業等)をお伝えし、学校や先生側のニーズをリサーチしました。これまで携わったことのない分野だったので、とにかく手探りでしたね。

話を聞くうちに、先生方は非常に忙しく、環境教育のためのリソースや準備時間が不足していることがわかりました。それらに応える形で、すぐに使うことができる牛乳パックに関する環境資料、リサイクルや認証マークなどを解説する動画など、使いやすい教材を一つひとつ開発してきました。

出前授業に関しても、同様に自治体とやりとりさせていただく中で実現しました。教育委員会が興味のありそうな学校に案内してくださり、希望した学校の一つであった横浜市立つづきの丘小学校の5年生を対象に、2023年10月に実施しました。

昨年は、関東近郊の小学校2校で出前授業を実施し、275人の児童に参加いただきました。

―出前授業は、どのような内容で行っているのでしょう。

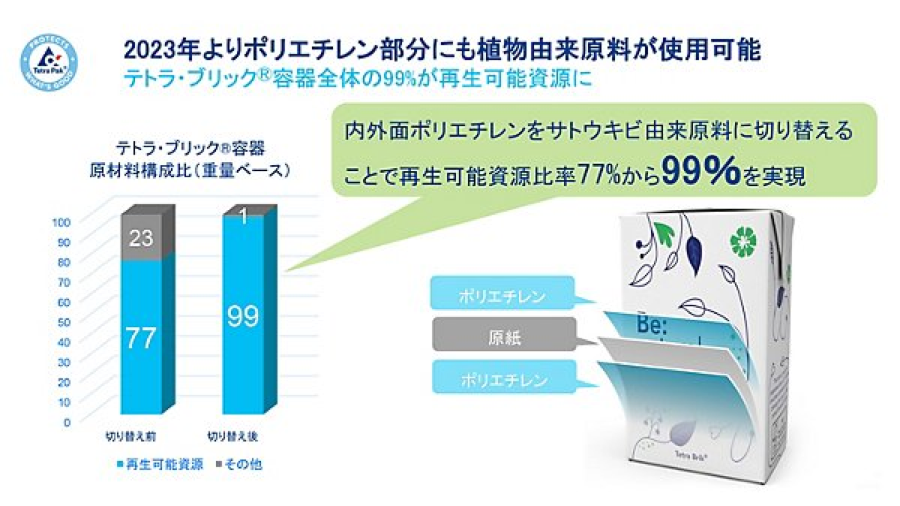

基本的に、当社が2023年から新たに導入している再生可能資源比率が99%の紙パック「テトラ・ブリック®」を給食で導入している学校を訪問しており、身近な牛乳パックが地球温暖化やゴミ問題とどうつながっているのか、自分たちにできることは何か、という視点で授業を展開しています。

当社が学校給食で導入しているテトラ・ブリック®は、原紙の内側と外側をプラスチックでコーティングする構造となっていますが、このコーティング素材を石油由来から植物由来のポリエチレンに切り替えることにより、大幅な石油由来のプラスチック使用量削減を実現しています。

さらにポリエチレンの原料にはサトウキビを使用し、持続可能な生産現場で栽培されたことを「ボンスクロ認証」を受けていることなどを、子どもたちにもわかるように、平易な言葉で解説しています。

最後に、今後サステナブルな社会をつくるために、どのようなことができるかを考えてもらい、日常生活での行動につながることを意識しています。

―給食で毎日飲んでいる牛乳パックだからこそ、実感を持ちやすいのでしょうね。子どもたちの反応はどうですか。

授業に行くたびに社員一同驚いてしまうのですが、みんな環境のことをよく知っているし、とても意欲的です。「興味津々」という感じで説明を聞いてくれて、質疑応答などでも積極的に手が挙がります。しっかりと考えた上で質問や意見を発表してくれるので、毎回とても充実した授業になります。

独自の環境教材を開発し、500校へ無償提供

―出前授業にとどまらず、授業で活用できる教材開発も行っていますね。

はい。小学校6年生の理科「生物と環境」に対応した動画(DVD)、児童用ワークシート、教師用手引書を作成しています。

なぜ教材開発を手がけたかといえば、やはりより広い範囲の学校や子どもたちに知ってもらうためです。社員が行う出前授業はリソース的にも限界があり、年間何十回も実施できるものではありません。ですが、当社の牛乳パックで給食の牛乳を飲んでいる児童は全国にいますので、社員が授業に出向かなくても「テトラ・ブリック®」の環境価値を知ってもらえる方法として、学習教材開発に辿り着きました。

多くの先生に安心して活用してもらうために、文部科学省から学校教育教材として選定も受けています。その結果、昨年は希望のあった約500校に無償配布し、約3万人の児童がこの教材を活用してくれました。

―実際に教材を使用した先生や子どもたちからは、どのような反応があったのでしょうか。

「身近な牛乳パックが教材となっている点がよかった」という声が一番多いですね。地球環境というテーマはある意味壮大で、自分たちの生活とは遠い世界のことだと感じてしまう面がありますから、身近なものを題材とすることで、興味や関心が高まるのだと思います。

特に、パックの原料にサトウキビが含まれていることはあまり知られていません。その驚きや感動が学習のモチベーションにもつながり、子どもたちが真剣に学習していた、といった感想をいただいています。

また、これは出前授業とも共通していますが、教育委員会などからは、「生きた教材」というコメントをいただくことがあります。子どもたちが学びやすい内容であることに加え、ボンスクロ認証やFSC認証®マークなどを盛り込んでいるため、自然な形で子どもたちの生活とリンクします。学校で学習して終わりではなく、買い物の際にマークがある商品を探すなど、日常の行動変容を促せることが評価につながっているのだと感じます。

B to B 企業こそメリットが大きい環境教育

―これまで環境教育を推進する中で、メリットや効果を感じることはありましたか。

当社は飲料メーカーがお客様であり、B to Bのビジネス形態です。このため、一般の消費者との接点はあまり多くはありませんでした。

環境教育活動を展開したことによって、学校給食で牛乳を飲んでいる子どもたち、教育現場の方々と直接つながることができ、当社の環境面での幅広い取り組みへの理解を促進することができました。

さらに、学校で環境教育について学んだ子どもたちが、ご家庭で保護者の方に内容を話してくれることもあり、広がりを感じています。

また、先日当社に学校の先生からお電話があり、児童が自主学習で環境について調べていて、牛乳パックに興味を持っているとのことでした。その後ご本人からご連絡いただき、直接お話ししました。休み時間を利用した電話であまり時間がなかったため、当社が運営している環境教育の情報や教材をまとめたサイトをご案内しました。

環境教育専用サイトは教育委員会や先生向けに作成しましたが、子どもたちが主体的に行う調べ学習や探究学習などにも役立ててもらうことができるのだなと、新たな発見になりました。

環境教育教材を開発したことで、消費者とつながる新しいコミュニケーションツールができたと実感しています。

―直接的な顧客である飲料メーカーとの関係には、何か変化がありましたか?

「ストロー問題」が勃発した際は、お客様も不安だったと思いますが、環境教育活動の推進により、特に学校給食では消費者(子どもや学校)の理解が得られるようになってきたと感じています。

今後も安心して当社の紙パックを使用していただけるよう、環境価値を高める努力をし、それをPRしていくことでお客様のブランド価値向上に貢献していきたいです。

より幅広い層に広げていくために

―今後の展望を教えてください。

制作した環境教材は、今年度(2025年度)も希望する学校を募り、無償配布を行う予定です。出前授業は、お客様(飲料メーカー)と一緒に活動でき、直接学校現場や子どもたちの声を聞くことができる貴重な機会ですから、引き続きできるだけたくさんの学校で実践したいと考えています。

また、今後は低学年の子どもたちを対象とした教材や授業などについても、開発していきたいですね。

当社は食品容器に特化した会社ですが、創業当時から「栄養のある食品を安全に届ける」ことを使命としてきました。加えて、近年は「食品、人々、地球を守ります」という約束を掲げ、サステナブルな社会の実現に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

環境教育はその柱となる活動です。今後も教育現場や自治体との連携をさらに強化し、幅広い活動を展開していきたいと考えています。

(本文中の画像は日本テトラパック株式会社より提供)