7月1日、ホテルメトロポリタン エドモントにて開催された「mottECO FESTA 2025」は、食べ残し持ち帰り推進の産官学民アライアンス「mottECO普及コンソーシアム」による食品ロス削減の啓発イベントとして昨年の開催を上回る約580名が来場し、大きな盛り上がりを見せました。

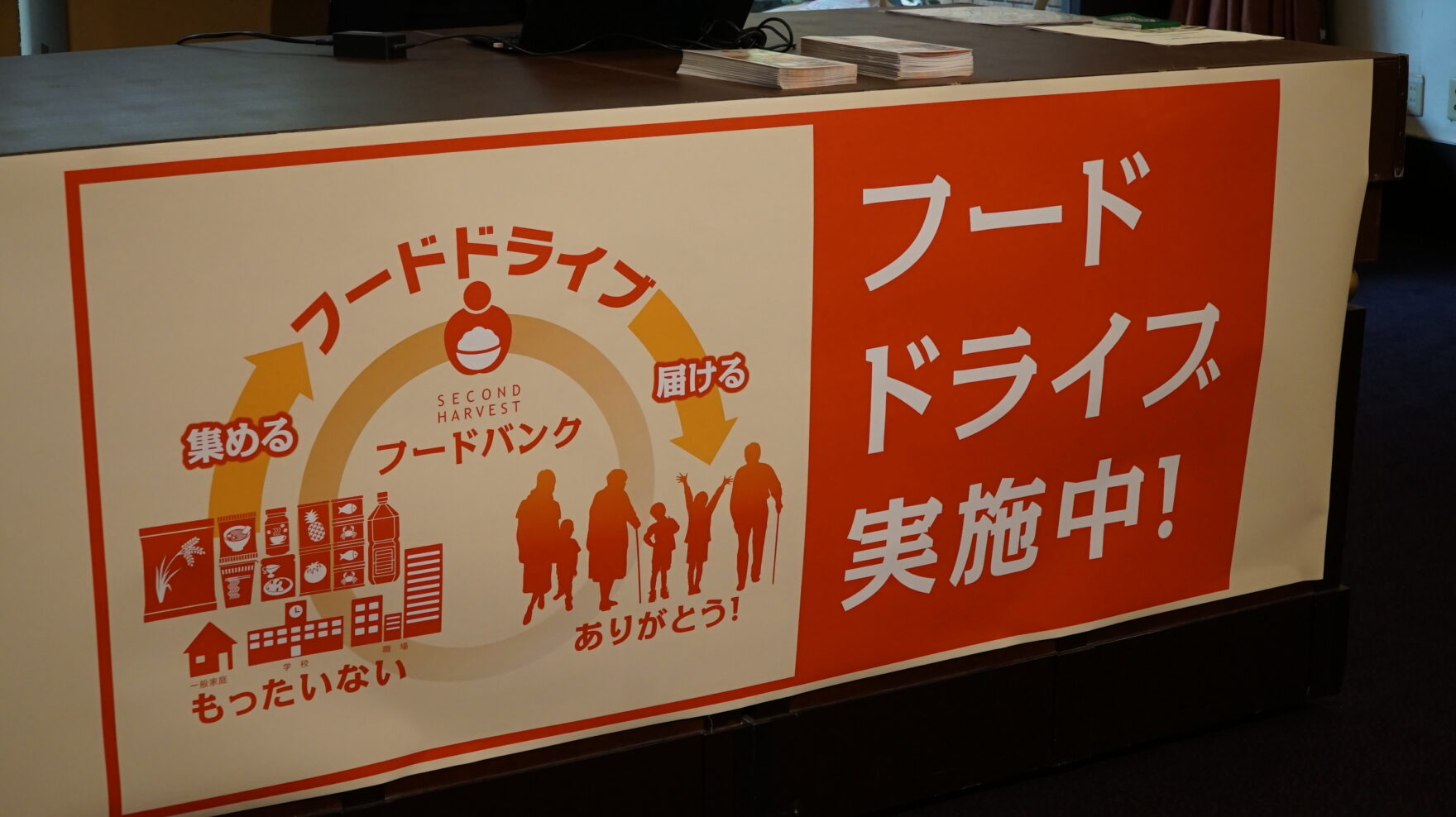

「mottECOモッテコ」とは、「食べ残したら持ち帰る」をテーマに環境省や消費者庁、農林水産省が推奨する食品ロス削減アクションで、今年で3回目を迎えたこのイベントでは、関係省庁、自治体、事業者、大学などが一堂に会し、食品ロス削減の取り組みについて活発な情報交換が行われました。最新の活動事例を紹介する43団体のブース展示や、ホテルメトロポリタン エドモンドのシェフが作る「もったいないメニュー」の試食コーナー、フードドライブの実施も行われました。

「食べ残し持ち帰り」法律関係と衛生面の指針は?

まずはじめに、消費者庁と厚生労働省が2024年12月に共同で策定した「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」について講演が行われました。消費者庁の田中誠氏からは、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」について「民事的な法的関係性と衛生的な部分について国が明確に示すことで事業者が安心して取り組める環境を整えています」と強調。特に「持ち帰りはお店側とお客様側の新たな合意行為である」という整理が重要であると解説されました。

続いて厚生労働省の高橋亨氏からは、衛生面の指針について「加熱された食品や水分活性が低い食品が持ち帰りに適しています」と説明。「消費者は事業者の指示に従い、事業者は持ち帰りに適する食品を判断し安全性に関する注意事項を説明する」という相互の責任を明確にしました。また「地域文化的な背景や柔軟な取り組みにも配慮しています」と述べ、実情に応じた運用の可能性も示されました。

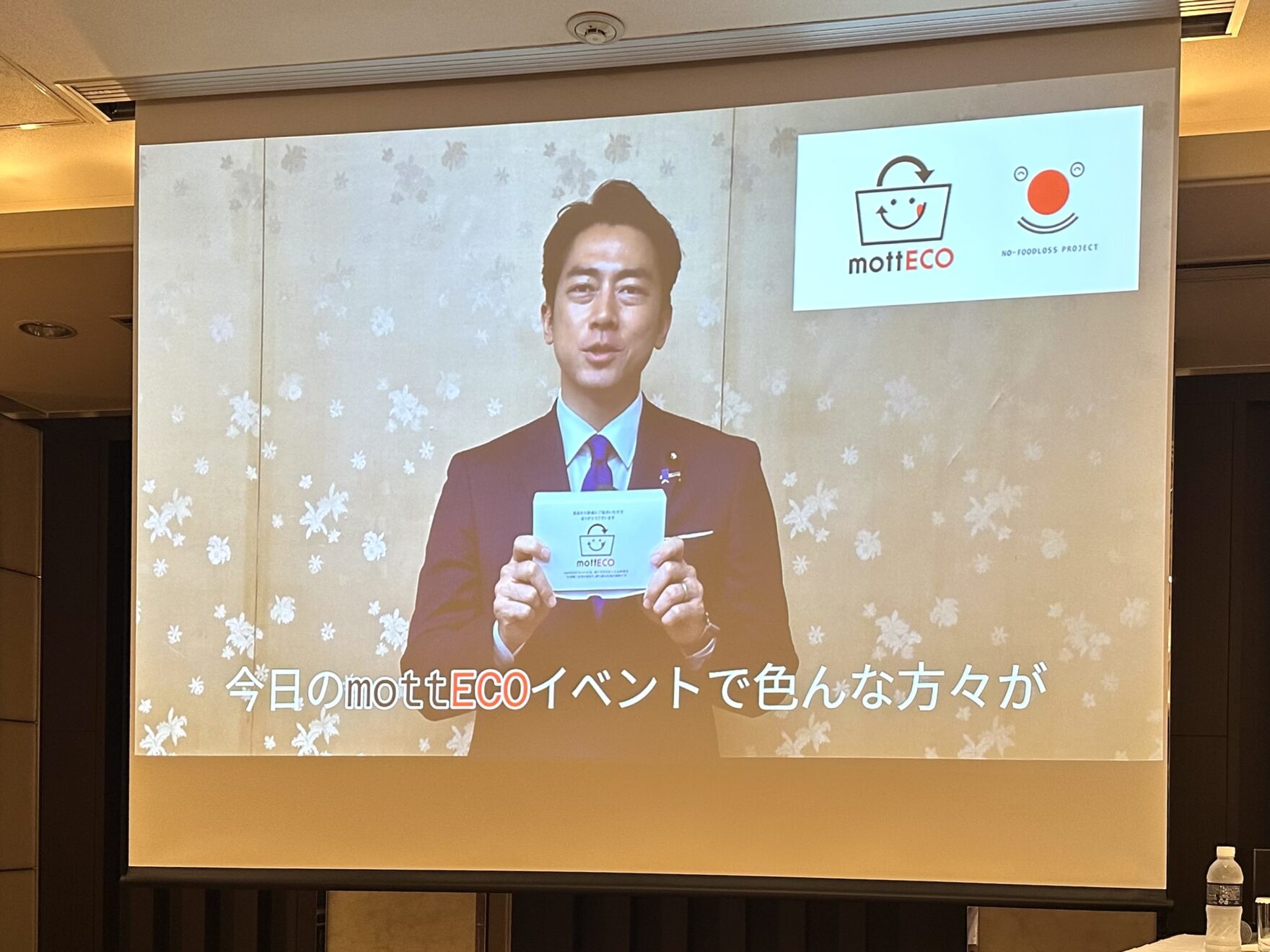

小泉農林水産大臣、浅尾環境大臣からのビデオメッセージ

mottECOの普及拡大へ向けたパネルディスカッションの冒頭、小泉進次郎農林水産大臣、浅尾慶一郎環境大臣からのビデオメッセージというサプライズがありました。

小泉進次郎農林水産大臣からは「mottECOは私が環境大臣の時に公募して決めた名称であり、思い入れがあります。環境大臣のころには60店舗で実施していたmottECO活動は現在では25倍の1,500店舗に広がりました」と活動の成長を喜ぶとともに、「農水省の食堂でもmottECOの容器を使って持ち帰りができるようになりました。食品ロス削減の取り組みで大切なことはまず食べきること。でもやむを得ず残ってしまったら、モッテコの言葉を思い出し持ち帰りも考えてみましょう」と呼びかけました。

浅尾慶一郎環境大臣からは「昨年度のモデル事業では過去最多となる1,233店舗の協力により約82トンの食品廃棄物が削減され、今年度は1,500店舗での実施、100トンの削減が目標です」と、mottECO普及コンソーシアムの輪が広がることへの期待のこもったメッセージが届けられました。

省庁+事業者+学生による意見交換

パネルディスカッションでは、農林水産省、環境省、自治体、民間事業者、大学生と様々な立場から意見交換が行われました。

農林水産省の鈴木学氏からは「事業系の食品ロスは、2000年と比較して2030年までに50%削減の目標を前倒しで達成したため、さらに10%増やして60%削減を目指す新たな目標」について解説がありました。

「もったいない」という日本人の精神に溶け込んだ言葉の重要性を強調しつつも、「食品企業の取り組みが消費者や投資家に評価される形に持っていくことが大切」と指摘。これからの取り組みとして、データサイエンスやAIを活用した食品ロス削減、パートナーシップの構築にも注目し、食品ロス削減の方向性を示すとともに「サステナビリティにかかるコストを価値に変えていくことが重要です」と語りました。

環境省の村井辰太朗氏は、消費者の行動変容促進と自治体支援を軸とした取り組みを紹介。「mottECO」「フードドライブ」「食品廃棄ゼロエリア」といった具体的な事例を挙げ、特に「mottECO」については「昨年モデル事業としており、様々な事例が蓄積しています」と実績を強調、各地域に合った多様な活動を横展開して普及につなげる取り組みについても述べられました。

自治体の取り組みとして、杉並区の秋竹夏季氏は「杉並区は令和5年度からコンソーシアムに自治体として初参加し、昨年度は127店舗に参加いただきました。容器をお渡しして終わりではなく、日々直接お話を伺って信頼関係を築き、一緒に食品ロス削減に取り組むことを大切にしています」と説明。

多摩市の古川久美子氏は「市内21店舗の参加を得ましたが、個人店舗が多く参加を募るのに苦労しました」としつつも「コンソーシアムでは自治体分会という形で自治体ならではの課題を話し合える場があり、また、コンソーシアムに参加している様々な機関企業や団体からも情報提供を受けながら活動しています」と語りました。

事業者の目線からは、城山観光株式会社の安川あかね氏が登壇。「リスクを心配して踏み出せなかったところ、先駆けて導入されていたホテルメトロポリタン エドモントさんのオンライン勉強会で実績を学び、導入を決めました。宴会での食べ残し対策から始め、アフタヌーンティーでも持ち帰りを開始します。アンケートではお客様の『自己責任』という理解が想像以上にしっかりとあると実感しました」と述べ、「鹿児島ではまだ導入店舗が少ないため、自治体と連携した啓発イベントを実施しています」と地域での普及活動にも力を入れていることが紹介されました。

学生の立場から、東京農業大学大学院の山本なお氏はコーヒーカスを乾燥させてお茶園に撒き環境負荷を減らす研究を紹介。自身がトマト農家の出身で「ちょっと傷がついているだけで規格外品として廃棄される現場を目の当たりにしてきました」と述べ、レストランでも食べ残しを見るたびに悲しい気持ちになると語り、mottECOの取り組みを知らない人にも広めたいと若い世代からの視点を提供しました。

mottECOの普及を推進する産官学民連携アライアンス「mottECO普及コンソーシアム」の代表としてファシリテーターを務めた株式会社セブン&アイ・フードシステムズ環境部会長の中上冨之氏は、この「mottECO FESTA」は様々な立場から食品ロス削減の取り組みを共有し、社会全体での行動変容を促す場です。「目指しているのは、5年後、10年後には誰も食べ残さず、mottECOが不要になる社会です」と締めくくりました。

大人気!メトロポリタン エドモント「もったいないメニュー」試食コーナー

イベント会場となったホテルメトロポリタンエドモントのシェフによる、食品ロス削減を心がけて調理された「もったいないメニュー」の試食コーナーも大盛況。だしを取った後の昆布や、刺身の端材、バナナの皮、宴会会場で提供しているお代わり用のパンなどが和食、洋食、デザートといった美味しい料理の数々に生まれ変わりました。mottECOの容器に自分で詰める体験コーナーも用意され、多くの来場者で賑わいました。

今回初めて会場内にフードドライブブースが設けられ、イベントの最後には認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンへ寄贈式も行われました。

食品ロス削減を通じて持続可能な社会の実現を目指すmottECO普及コンソーシアムの活動は、今後もさらに広がりを見せていくことでしょう。

mottECOに対して各省庁の考えは?動画収録も

当メディアCE.Tのブースでは、mottECO普及コンソーシアムの設立者で代表を務める株式会社セブン&アイ・フードシステムズ環境部会長の中上冨之氏と、パネルディスカッションにも登壇された農林水産省の鈴木学氏による特別対談、そして環境省 資源循環課の村井辰太朗氏へのインタビューを独占収録させていただきました。