大屋根リングの内側に集まる海外パビリオンは、外観や展示内容にそれぞれの国の特徴や国民性が現れて、まさに百花繚乱です。たくさんのパビリオンを見ていると、予算をかけて作り込んでいる国もあれば、さらっとしている国もあることに気づき、その力の入れ方の違いも、国情や国の方針が現れて興味深いところです。そこで今回から数回にわたり、好対照の国の比較レポートをお届けすることにしました。第一回は、いま貿易戦争で注目を集めるアメリカと中国。いずれも超大国として、開幕前から期待が集まるバビリオンです。(注:これは筆者(熊坂仁美)の現地での所感に基づくもので、政治的な意図は一切ありません)

米中パビリオンを見た感想

筆者は2回目の大阪万博。前回(1970年)では、その前年にアポロ11号が初の月面着陸に成功したことで、アメリカ館の「月の石」の展示が万博全体の目玉となりました。パビリオンは連日3時間〜4時間待ちが続く一番人気となり、当時小学生だった筆者も長い長い列に並びました。当時、万博といえば「アメリカ館、月の石」。多くの日本人にとって、超大国アメリカへの憧憬をさらに強く持ったきっかけだったと思います。

そのイメージで今回のアメリカ館を見ると、内容はほぼ映像で構成されたもので、「え?これで終わり?」というのが正直な感想でした。SNSを見ると、同様の感想をつぶやいている人が多かったです。

一方、中国館は、何の予備知識も持たずに入ったのですが、歴史をメインテーマとして、表現もテクノロジーを駆使した高度なもので、その洗練された内容に驚かされることが多く、数あるパビリオンの中でも個人的なおすすめに入れています。

誤解のないように言うと、これは国力云々の話ではなく、この万博をどれだけ重視しているか、という国の方針の違いなのだと思います。国際情勢が大きく変化している2025年、このタイミングで日本での「万博」という情報発信の場にどれほど熱量を注いでいるかを感じ取ることができます。

両国のパビリオンのコンセプトは、アメリカが「多様性、イノベーション、宇宙開発」。中国は「伝統×技術、調和、サステナブル社会」。では、それぞれの内容について見ていきたいと思います。

アメリカ館〜映像中心にアメリカの「今」を表現

東ゲートから入ってすぐ正面という抜群のロケーションのアメリカ館は、一般公開日に1万人が訪れたという人気パビリオンです。そして今回の万博でも、日本への感謝の気持ちをこめて同じく月の石が展示され目玉となっています。(ただし前回とは別物で、約50年前にアポロ17号の宇宙飛行士が月面で採取したものとのこと)

扇状になっているエントランスは広々として、壁の両面に巨大スクリーンが配置され、待ちの時間も退屈せずに過ごせるようになっています。

館内に入ると、最初は「教育」についての展示。アメリカ留学した日本人や他の外国人のインタビューが流れていました。

部屋に案内されると、それぞれのテーマで映像の上映が行われます。

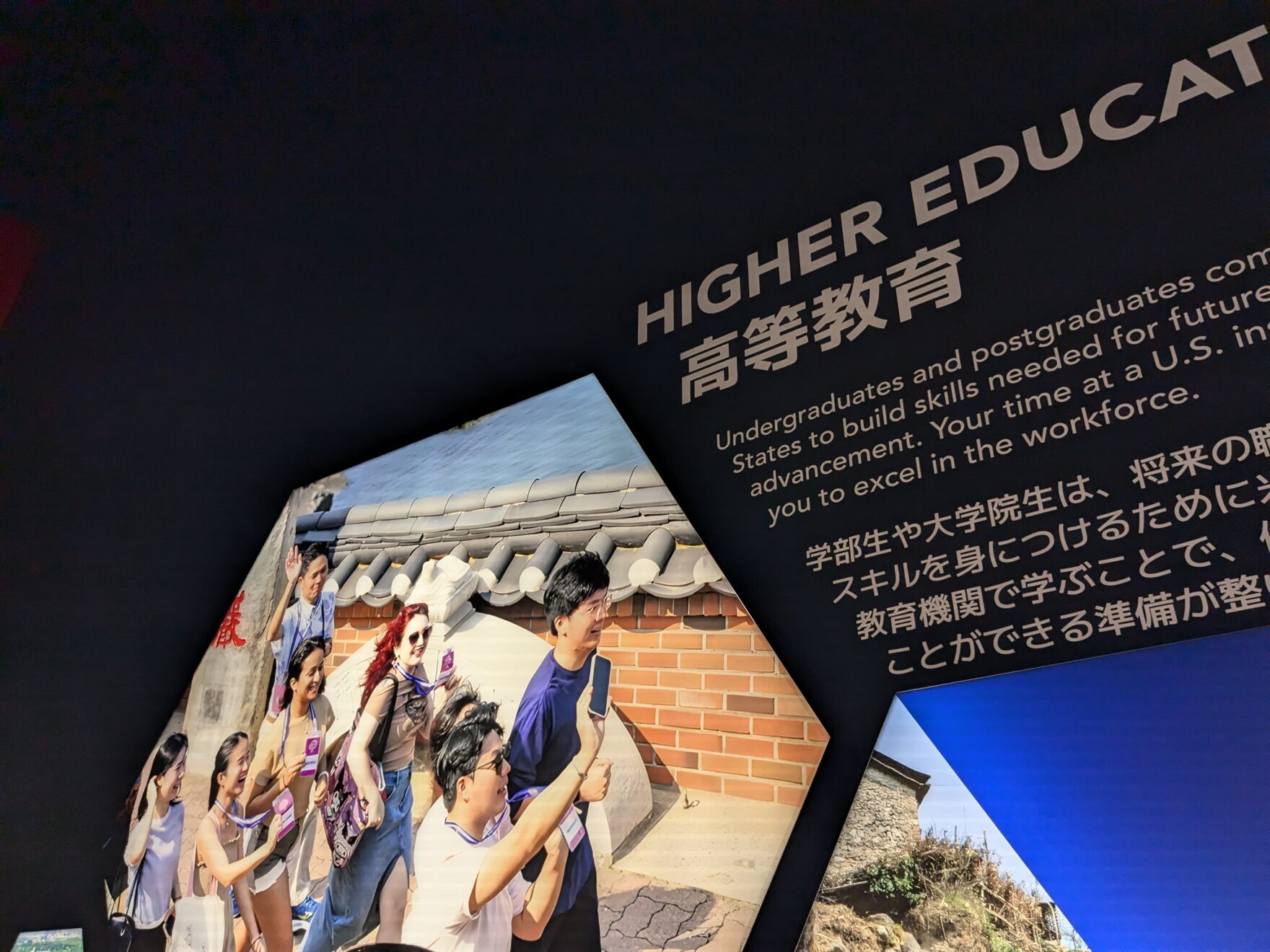

スポーツ、食、観光など、アメリカの今を表す映像の部屋が続きます。

スポーツでは大谷選手が登場。来場者がざわつきます。

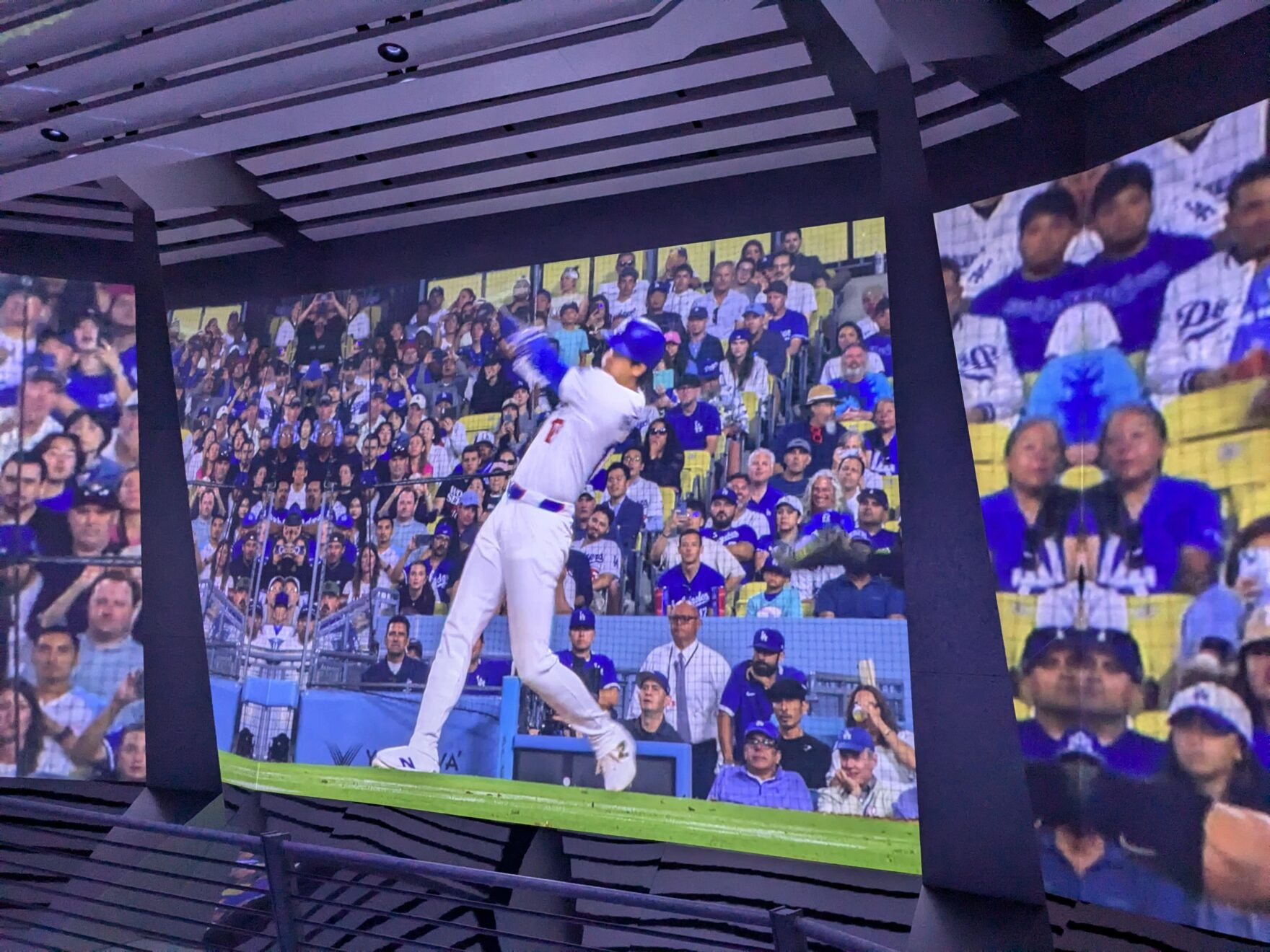

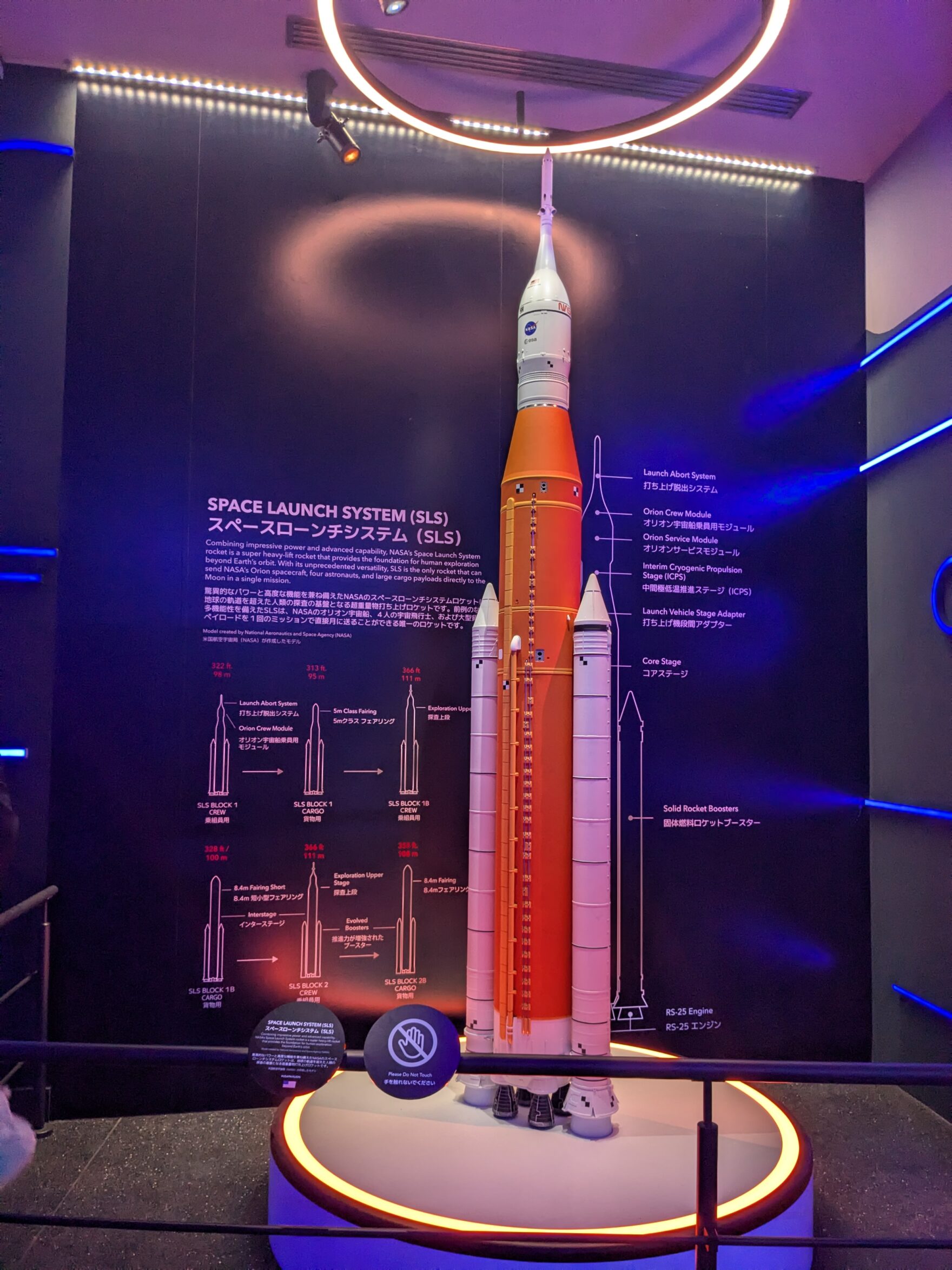

宇宙ロケットに乗って宇宙旅行をしたかのような没入体験ができる部屋があります。迫力満点、キャラクターのガイドもあり、大人から子供まで楽しめるコンテンツになっています。

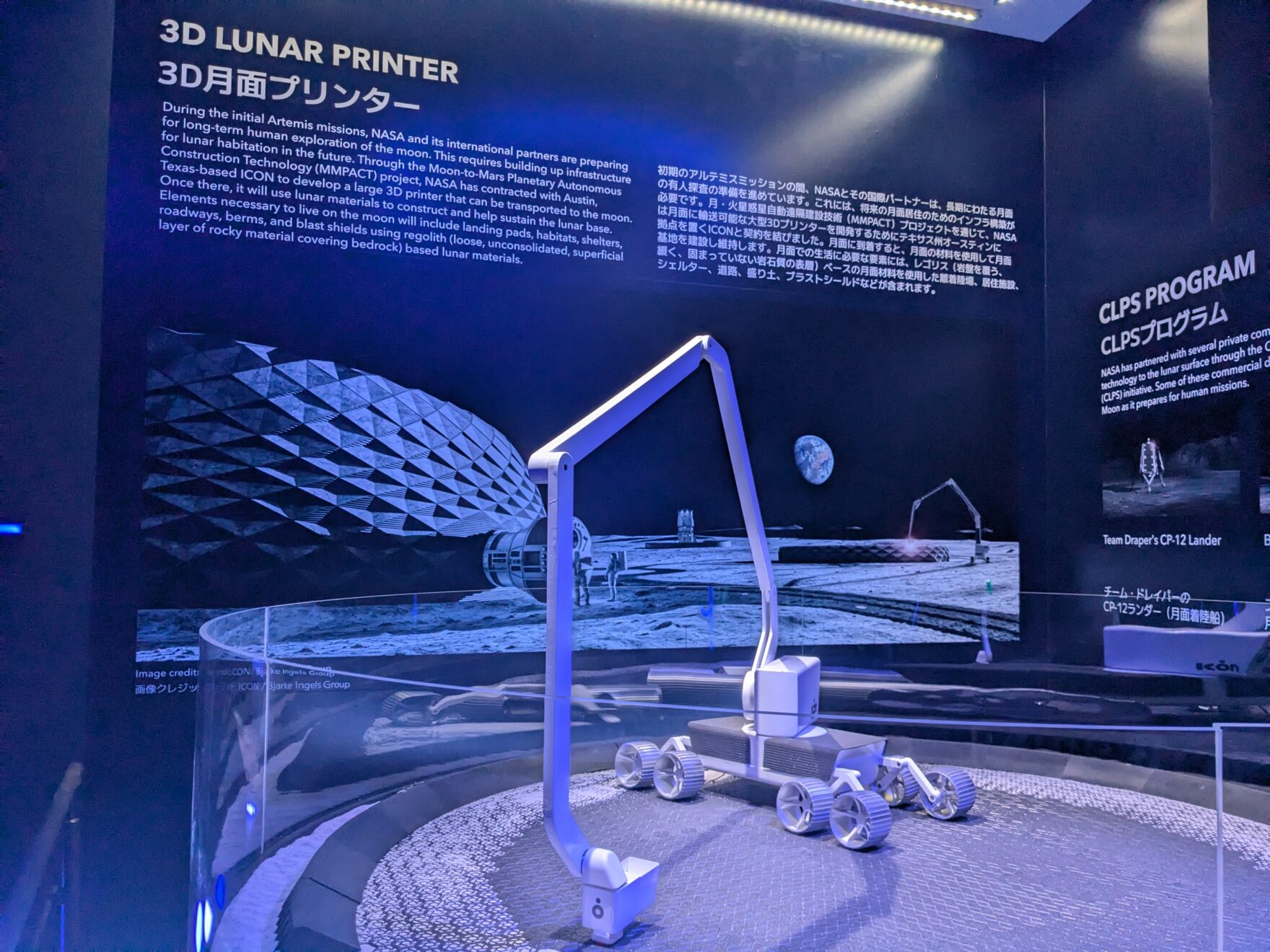

もちろん、「宇宙」に特化した展示ルームもありました。

内覧会の日はオープンしていませんでしたが、アメリカ料理が楽しめるレストランや、イベントステージもあります。

中国〜歴史とテクノロジーを強調

中国館は、「竹の筒」を表したという、漢字が書かれた巨大な竹で構成された外観です。

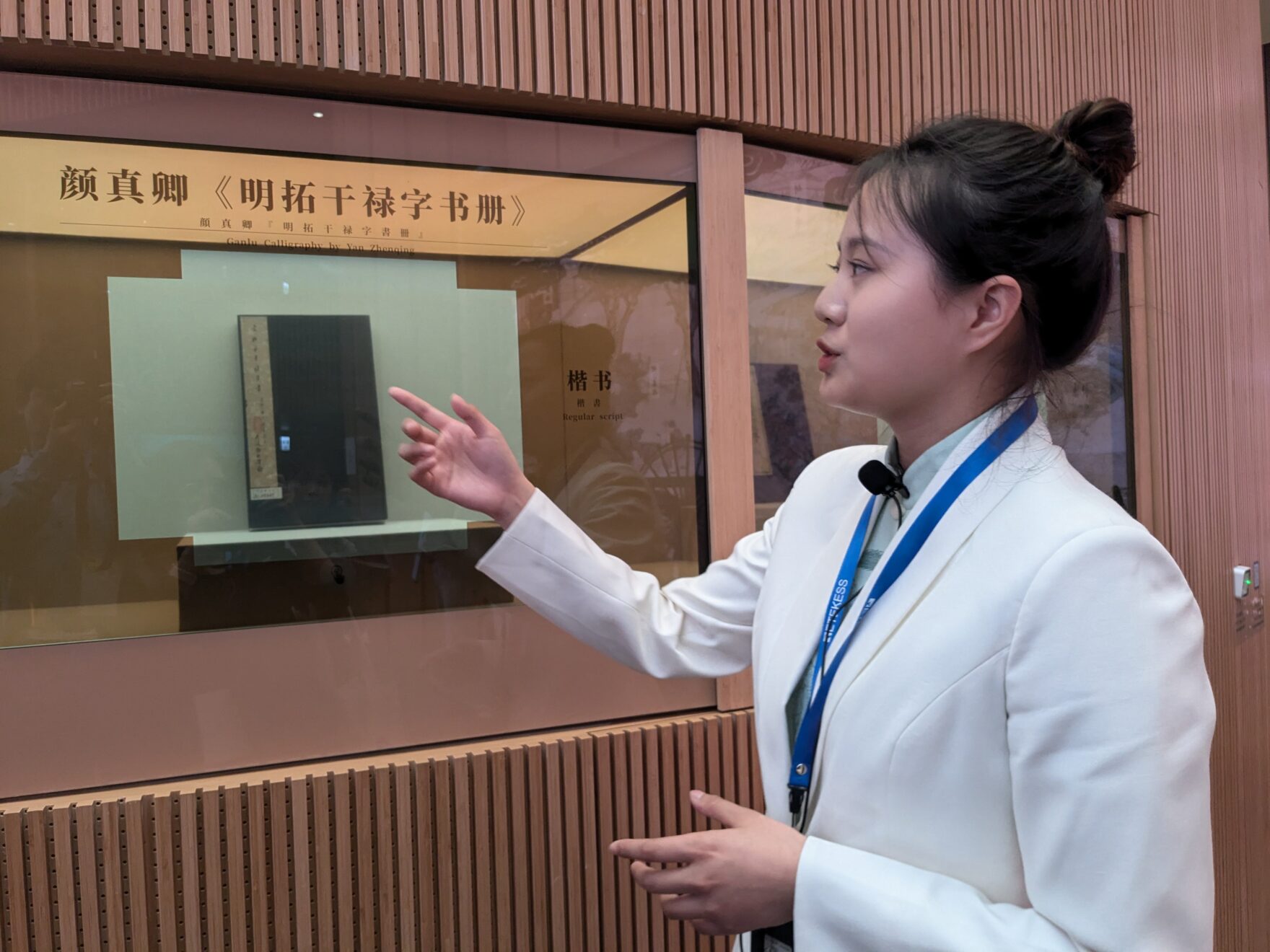

館内はまるで博物館のようになっており、展示数もかなり多かったです。

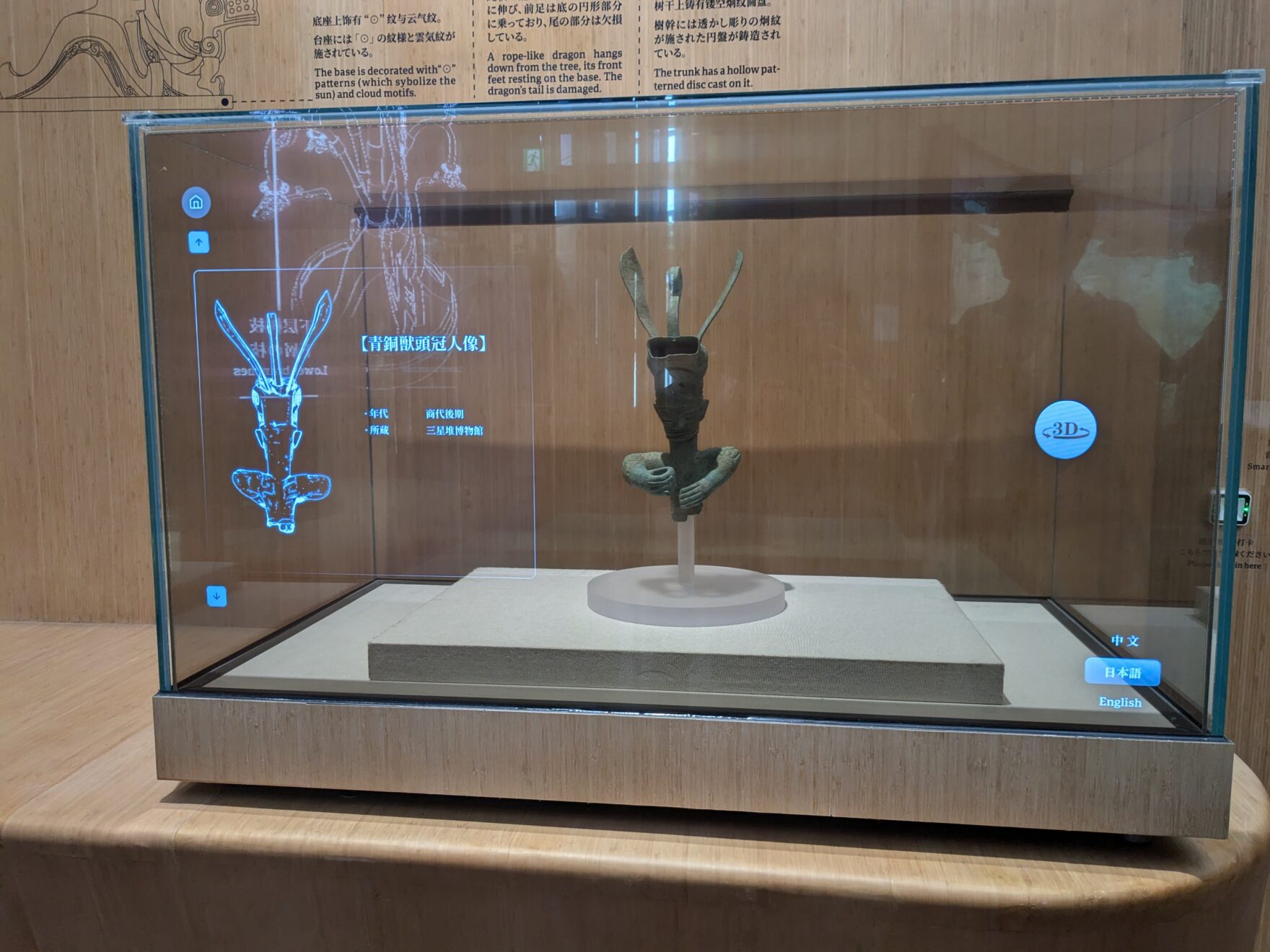

展示品はすべてレプリカとのことですが、ガラスケースがタッチパネルになっており、デジタル画面が表示されたり、3Dで拡大や360度で見ることができるようになっています。これは画期的。

ちょっと驚いたのは、中国の歴史、特に日本との交流のシーンを、写真や絵ではなく、なんと木の手彫りで表現したものが壁にたくさん飾られています。手間がかかっていますね。

手彫りがあるかとおもえば、最新のデジタル展示もたくさんあります。

個人的に好きだったのは、この部屋。一日24時間を12支に割り当て、2時間ずつを割り当てる「十二時辰」という中国の時刻の数え方とその過ごし方を映像で表したものを円形スクリーンで見ることができました。勉強になったなあ、という感想です。

目玉である「月の裏側の砂」の展示は準備中でした。2020年に嫦娥5号が採取した土壌の展示とのことです。

最後はVRのヘッドセットが置かれており、展示から鳥が飛び出すシーンが楽しめます。

両国の文化の違いを肌で感じる場

さて、当メディアのテーマ「サステナビリティ」についての発信は、中国が積極的でした。長い歴史の奥深さを表現する展示で、自然との調和も強調されていました。一方でアメリカは「多様性」にフォーカスされており、一番最初に教育について語られていたところが印象的でした。

アメリカと中国については、毎日のようにニュースが報じられていますが、それは政治や経済の話で、あまり「文化」という点を意識しません。でもこうやって展示を見ると、そもそも全く文化やアプローチが違うことを改めて理解ができます。

ここでは政治的な状況は関係ありません。それぞれの国を様々な側面から包括的に理解するためには、やはり万博という場は最適だと思いました。

ぜひ、万博ではこの二つの超大国のバビリオンを訪れてみてはいかがでしょうか。

サウジとUAEの比較記事もアップしています。