ここ最近、注目度が高まっているP&Pリ・リパック(リ・リパックと記載)。従来から使われていた容器ですが、その導入実績と回収率を飛躍的に伸ばしたのがスタートアップ企業の株式会社Ripples(リップルズ)です。

容器メーカーと連携しながら、水平リサイクルを実現する容器の企画・設計、社会実装の仕組みづくりを担っています。大阪・関西万博や子ども食堂での取り組みも話題に。

今回は、同社の創業メンバーで代表取締役CEOの荒裕太氏に、リ・リパックの仕組みや環境への影響、今後の展望について伺いました。

水平リサイクルを可能にしたプラ容器

― まずは、リ・リパックとは何か簡単に教えてください。

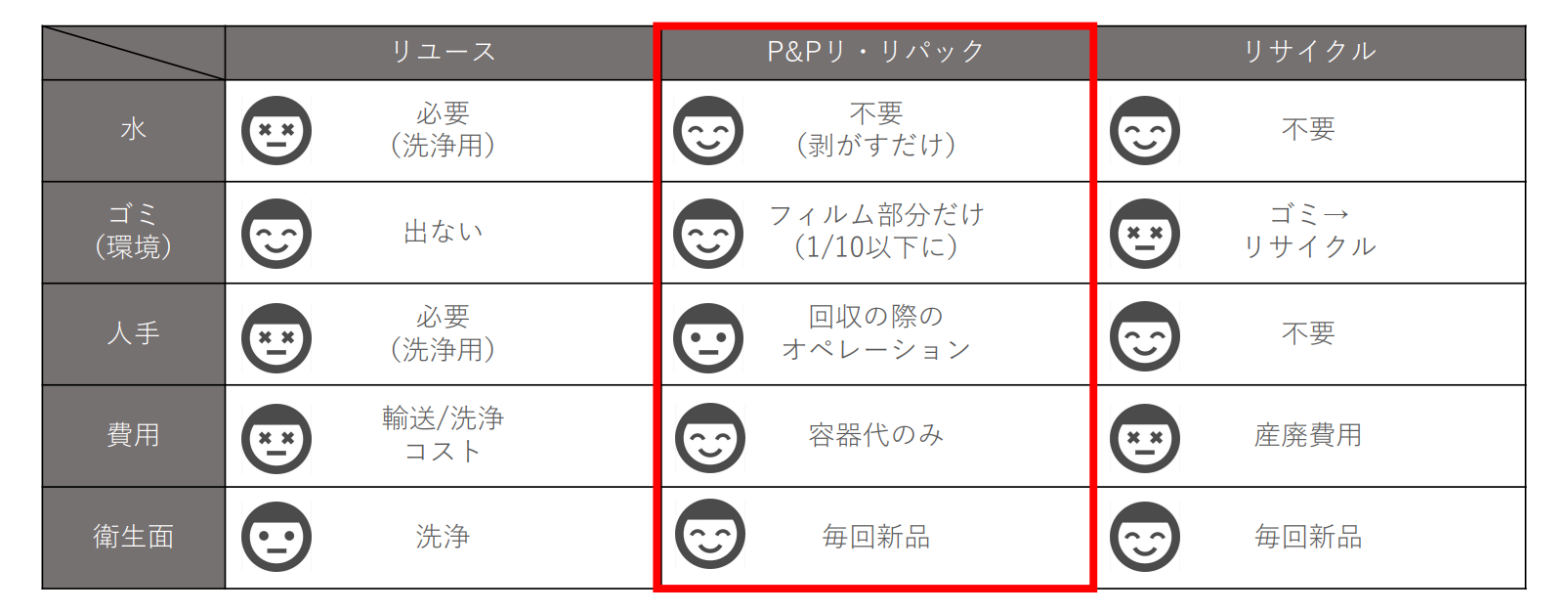

リ・リパックは、特殊なフィルムを貼ったプラスチック容器で、食後にフィルムを剥がすだけで容器をきれいな状態で回収できる仕組みです。洗浄が不要なため、水を使わずに済み、再資源化がしやすく、ゴミの削減にもつながります。環境負荷を抑えながら水平リサイクルを可能にする容器です。

ー具体的なリサイクルはどのような仕組みで行われているんですか?

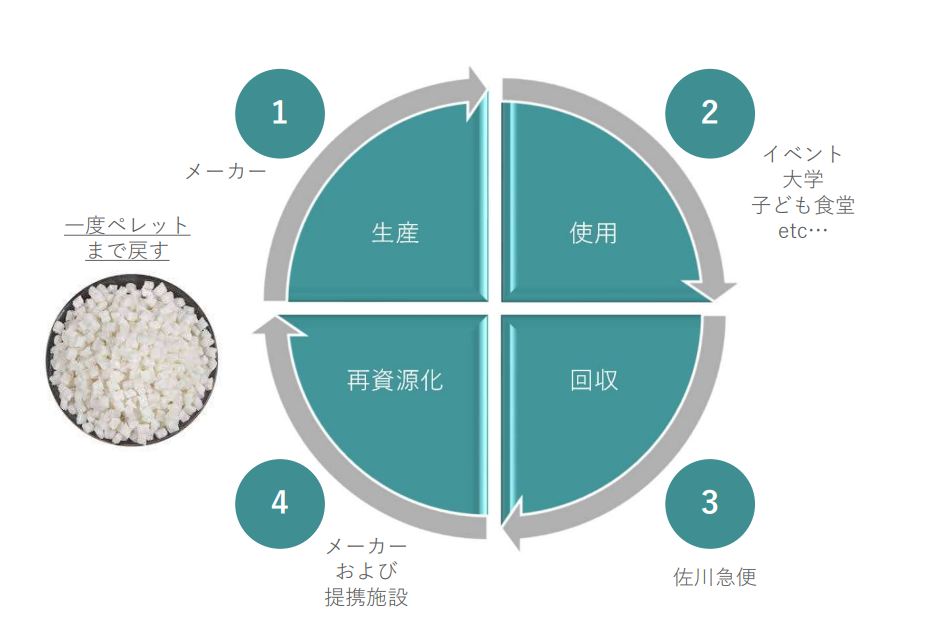

リ・リパックのリサイクルは非常にシンプルです。まず工場でフィルムが簡単に剥がせる容器を作り、食器として使用してもらいます。使用後は、その場でフィルムを剥がして容器を重ねて回収に出すだけ。工場では回収された容器をペレット状に戻して再び同じ容器の原料としてリサイクルしています。回収の習慣化が進めば、ほぼ100%の回収率を目指せる仕組みです。

― この容器は何回ぐらいリサイクルできるのでしょうか?

この容器は三層構造で、外側と内側には新品の原料(バージン材)が使われています。中央層には、回収されたリサイクル材を用いることもできます。人の口に触れる部分には常に新品素材が使われるため衛生的で、さらに、リサイクルのたびに新しい原料が加わる構造になっているため、理論上は何度でも再生が可能です。

97%がリサイクル可能に

― 剥がしたフィルムはどう扱えばいいのでしょうか?

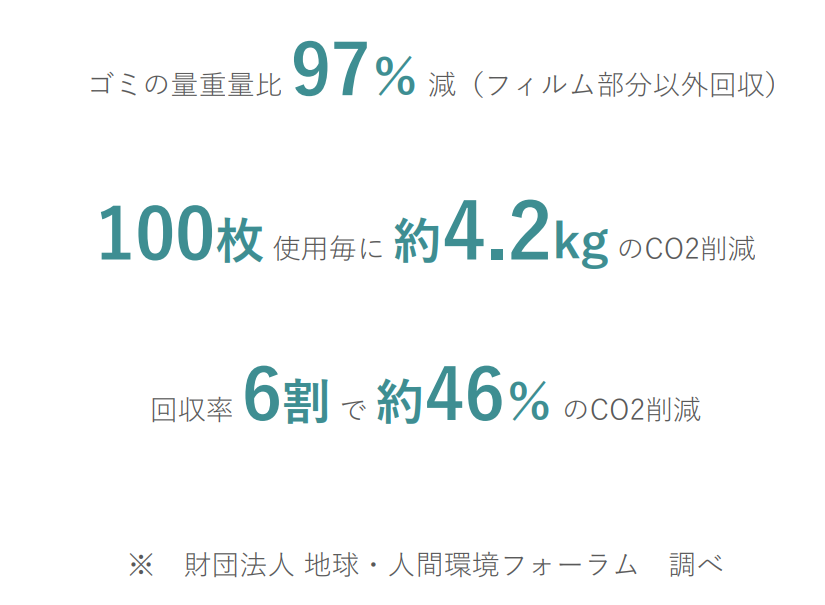

フィルムは燃やしても有害ガスが出ない樹脂でできており、自治体ルールによりますが、燃やせるごみとして処分することも可能です。体積にすると、容器全体のわずか3%程度です。つまり、97%がリサイクル可能な素材というわけです。

ちなみにこのフィルムのシール貼り作業は、B型就労支援事業所の障がい者の方々にお願いしています。障がい者雇用の創出にもつながっています。リサイクルという循環の仕組みの中に、福祉との接点も組み込んでいきたいと考えています。

ー筆者が学生の頃にもリ・リパックを利用していた記憶がありますが、なぜ最近になって注目が集まっているのでしょうか?

リ・リパック自体は約20年前からあり、山形のヨコタ東北という食品容器総合メーカーが製造しております。同社の成形技術・製品が素晴らしい一方、販売後の回収方法などに課題があり、大学の生協など限定的な範囲でしか普及していませんでした。

私自身も会社を設立した2023年にこの容器を知り、「環境にもやさしく、多くの可能性を含んでいるのにどうしてあまり広がっていないのか?」と疑問に感じました。そこでヨコタ東北に提案し、営業・販売を担うことで協同体制を築きました。そこから、各イベントでの使用やキッチンカー、社員食堂など、露出が増えてきました。

「回収」を伴うビジネスの課題

ーリ・リパックを活用したビジネスモデルの難しさや工夫した点について教えてください。

このビジネスモデルの難しさは、単に容器を売るだけでなく、必ず回収しなければならない点にあります。契約の際には、最低でも6割以上の回収率を実現することを約束し、その体制を整えたうえで事業をスタートしました。

使い終わった容器は段ボールに詰め、同梱の着払い伝票を使って、メーカーのヨコタ東北に返送してもらう仕組みです。あらかじめ記入済みの伝票を同封することで、返送のハードルを下げる工夫をしています。

このシステムが成立するのは、回収された容器が水洗いと同程度にきれいな状態で戻ってくることでまた同じ容器の原料として使われる点です。回収品は溶かしてペレットにし、再び同じ容器の原料として使います。メーカーにとっては、新品に近い資源が輸送コストだけで返送されてくるため、原料コストを抑えて製品を作れるといったメリットがあります。

回収率が低いと、新たにバージン材(新品の原料)を使わざるを得ずコストが上がるため、できるだけ多くの容器を回収することが重要です。

― 回収率の目標を60%にしている理由は何ですか?

回収率を60%に設定しているのは、単なる経済的な理由ではなく、環境へのインパクトを考慮した数値です。過去にモデルケースを用いて証憑を計算頂いた際、60%の回収率を達成できれば、従来の使い捨て容器と比較してCO₂排出量を約46%削減できると示されています。

この「CO₂を約半減できる」という部分が、目標値の根拠になっています。将来的にScope(スコープ)1、2,3といった温室効果ガスの算定・開示が求められる企業にとっても、取り組む意義のある数値だと考えています。

― 実際の回収率はどれくらいなのでしょうか?

イベントや場所によってばらつきはあります。例えば、2025年5月に行われた乾麺グランプリでは約83%、TBSホールディングスの「地球を笑顔にする広場」イベントではなんと約98%でした。これはゴミ捨て場が限られていて、エコステーションがしっかり機能していたクローズドな環境だったからというのもありますが、目の前で回収の様子を実感できる、よい機会にもなりました。

一方で大学などのオープンな環境では差が出やすく、キャンパスが広いと回収率は下がる傾向にあります。大学がしっかりPRしてくれているところでは7〜8割、広報が行き届いていないと4割台に落ち込むケースもあります。

ー広がりが進む中で新たな課題も見えてきたそうですね。

はい。まだまだ「フィルムを剥がしてリサイクルできる容器」だということ自体が、認知されていないのが現状です。使い終わったあとに“剥がす”というアクションを促すための仕掛けは、常に考えています。矢印をつけたり、剥がすと何かが出てくるような遊び心を入れたり。

ただ、製造上の都合で容器に細かいデザインを施すのが難しいという制約もあって、そこがひとつの課題です。学生さんたちのアイデアを取り入れながら、「剥がすのが楽しい」「おもしろい」と感じてもらえるような工夫を試行錯誤しています。当たりくじや占いなど、思わず手を動かしたくなるような仕掛けも検討しています。

また、そもそも「剥がしても意味ないんでしょ?」という声もまだ根強くて。回収された容器がちゃんと再資源化されて、また同じ容器として生まれ変わる仕組みをしっかり伝えていかないと、行動につながらないんですよね。

とくに誰もいないエコステーションでは、説明がなければそのままゴミとして捨てられてしまうことが多いんです。回収率を上げるには、人の手をかけて丁寧に伝えることが必要なんですが、そこがオペレーション上の課題です。

― 今後、どのような展開を考えているのでしょうか?

実は現在、大手外食チェーンさんと連携し、実際に商品提供する際の容器をリ・リパックにする取り組みを進めております。最初は一部用途から置き換えてのスタートになりますが、将来的には全店舗への展開を視野に行動変容を産み出したいと考えております。

さらに、店舗で使用された容器を回収し、それを原料として、同じグループ内で使う持ち帰り専用の容器(こちらは回収しないタイプ)を作るという取り組みも計画中です。自分たちが出したゴミを再び自分たちの製品に活かすといった循環するリサイクルのモデルを構築したいと考えています。こうした取り組みを通じて少しずつ認知度を高め、リ・リパックがより広く浸透していくことを目指しています。

取材協力:株式会社Ripples