プラスチックごみの深刻化や環境意識の高まりを背景に、「リユース容器」への注目が高まっています。

これまでは“マイ容器を持参した人だけ”が対象の仕組みでしたが、今は“容器を借りて、返す”という新しいスタイルも広がりつつあります。

そんな新たな流れを後押ししているのが、次々と登場するリユース容器関連スタートアップ企業たち。スターバックスやローソンなど、知らず知らずのうちにその仕組みに触れている人もいるかもしれませんね。

今回は、リユース容器の基本や注目企業、そして今後の展望について紹介します。

リユース容器とは?

リユース容器とは、洗浄・回収を前提に繰り返し使える容器のことを指します。最近では、ユーザーが容器を持参するのではなく、「一時的に借りて返す」といったスタイルが欧州や日本を中心にトレンドとなってきています。もちろん、従来のマイボトルやマイ箸といったスタイルも並行して存在しており、完全に取って代わったわけではありません。

そのため、「借りて返す」スタイルは、「シェア型リユース容器」と分けて表現されることもあります。実際の活用シーンは、カフェのテイクアウト、イベント会場での飲食、オフィスランチなど多岐にわたります。

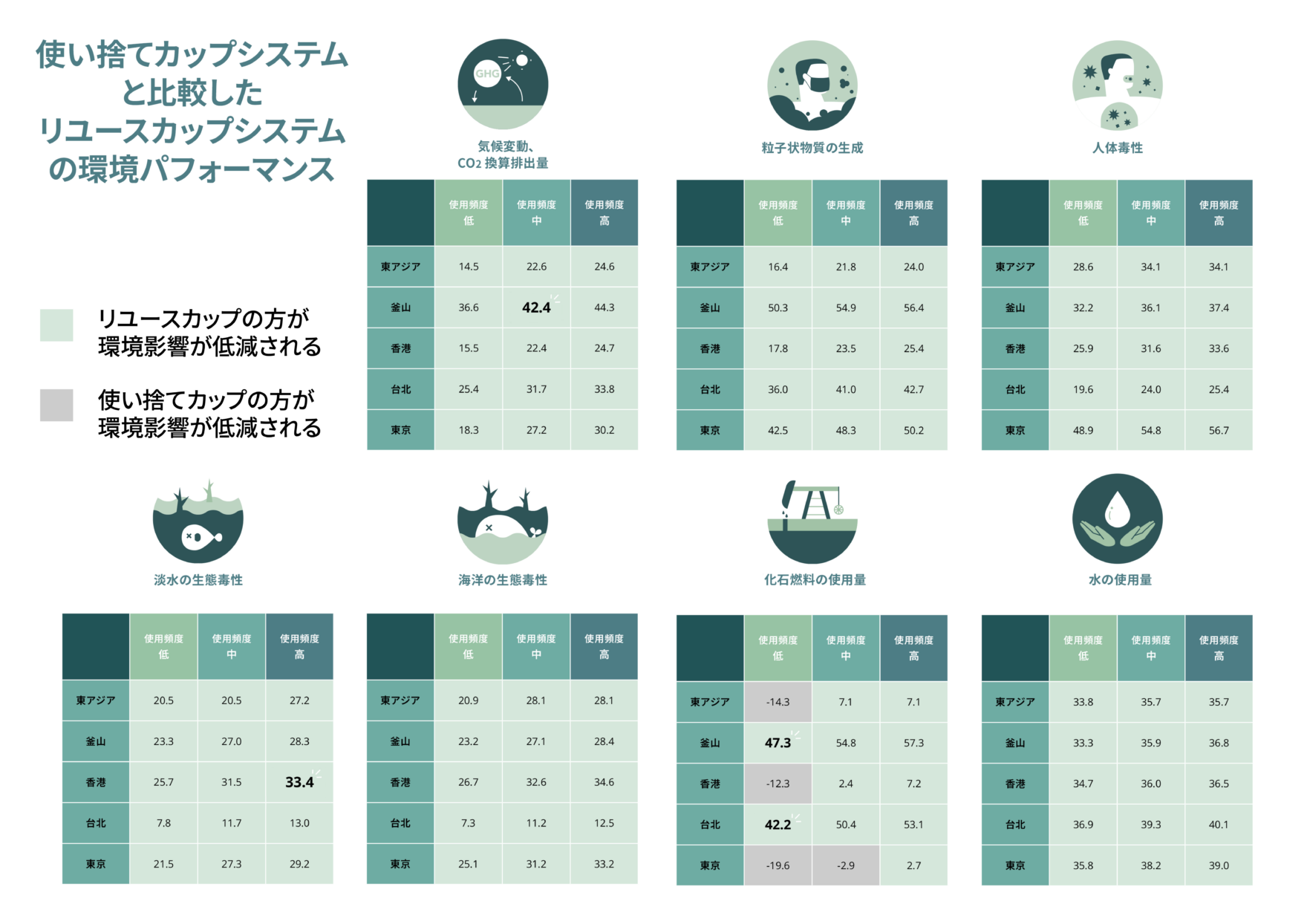

国際環境NGO「グリーンピース・ジャパン」がアジア4都市で行った調査では、リユース容器は使用頻度が少なくても、使い捨てカップより多くの項目で環境負荷が小さいと報告されています。特に使い捨てカップは、製造段階での環境負荷が大きいことが指摘されていました。

なぜ今、リユース容器が増えているのか?

その背景には、社会の意識変化と制度の後押しがあります。

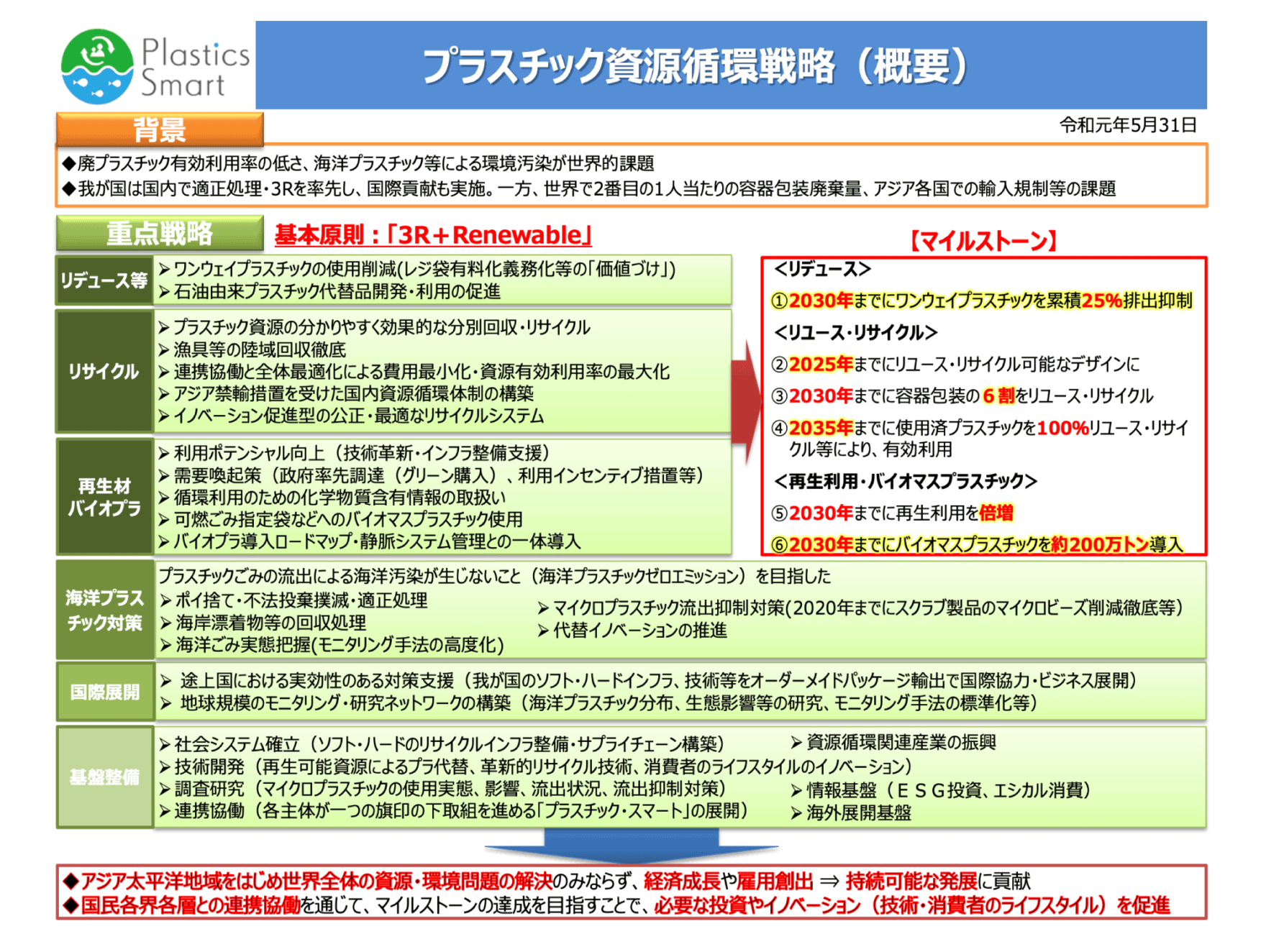

日本政府は2019年に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、2030年までにワンウェイプラスチックの排出量を累積25%削減するなどの目標を掲げました。さらに、2022年4月には「プラスチック資源循環促進法」が施行され、企業や自治体に対する具体的な取り組みが促されています。

また、スマートフォンアプリやキャッシュレス決済の普及により、リユース容器の借り・返却が手軽になったことも、普及を後押しする大きな要因のひとつです。

企業にとっても、リユース容器の導入は「サステナブルな姿勢を示すPR施策」として注目されています。社会実験への参加や自治体との連携によって、実績を積み重ねる企業も増えてきました。

米国での実証実験事例

米国では、都市全体でリユースカップを導入する大規模な実証実験が行われました。すべてのテイクアウト客に自動的にリユースカップを提供する「強制的なリユース方式」が採用され、以下のような成果が得られました。

- 12週間で22万個以上のカップが利用

- 全体の返却率は51%

※リユースが環境的に有効とされる損益分岐点(約40〜50%)を上回る - ダウンタウンエリアでの返却率は57%

- 住民の81%が「少なくとも1回は返却した」と回答(成人人口の約45%に相当)

また、無料で提供されたカップのうち、返却されなかった約2万4000個も地域のリサイクラーにより再資源化され、一部は家庭での再利用が確認されています。

プロジェクトの公式WEBサイトには3万件以上の訪問があり、オンライン上でも高い関心が集まりました。この事例は、「返却しやすい環境」と「参加が前提の仕組み設計」が整えば、リユース容器は現実的かつ効果的に機能することを示しています。今後、日本での制度設計やサービス開発にとっても、参考となるでしょう。

注目のスタートアップ企業たち

■Loop Japan■

世界各国でリユース容器サービスを展開するLoopの日本法人。グローバルブランドとの連携により、百貨店やスーパーで高品質なリユース容器の仕組みを構築しています。

※2025年5月時点で日本におけるLoop事業を終了するとの発表がされています。

■カマン(Megloo)■

LINEアプリを使って気軽に借りられる仕組みが特徴。地域のイベントや観光地など、地元密着型の導入が進んでいます。

■Re&Go■

スターバックスやローソンと連携して実証実験を展開。ステンレスタンブラー+アプリによって、環境への貢献度を「見える化」する取り組みを行っています。

■象印マホービン■

老舗家電メーカーの強みを活かし、保温・保冷機能の高いリユース容器を開発。自治体や飲食店と連携し、実証実験を実施。

リユース容器の今後の展望と課題

リユース容器をもっと広げていくためには、期待される動きと、乗り越えるべき課題の両方があります。

支援制度やデジタル技術の活用で、使いやすさは確実に進化しています。たとえば東京都では、飲食店向けの補助制度が始まり、導入のハードルが下がっています。QRコードやアプリで返却管理ができるようになり、手間もぐっと減りました。

企業にとっては、リユース容器の導入が環境への配慮として評価され、ブランド価値の向上にもつながります。大学や商店街と連携し、地域ごとの仕組みをつくる動きも見られるようになってきました。

一方で、導入費用や運用コストは特に中小事業者にとっては大きな負担です。容器が返ってこなければ成り立たない仕組みなので、返却しやすい仕組みや工夫も欠かせません。さらに、衛生面への信頼や法的な手続き、そして使い捨てに慣れた人々の意識をどう変えていくかも、大きなポイントになりそうです。

まとめ

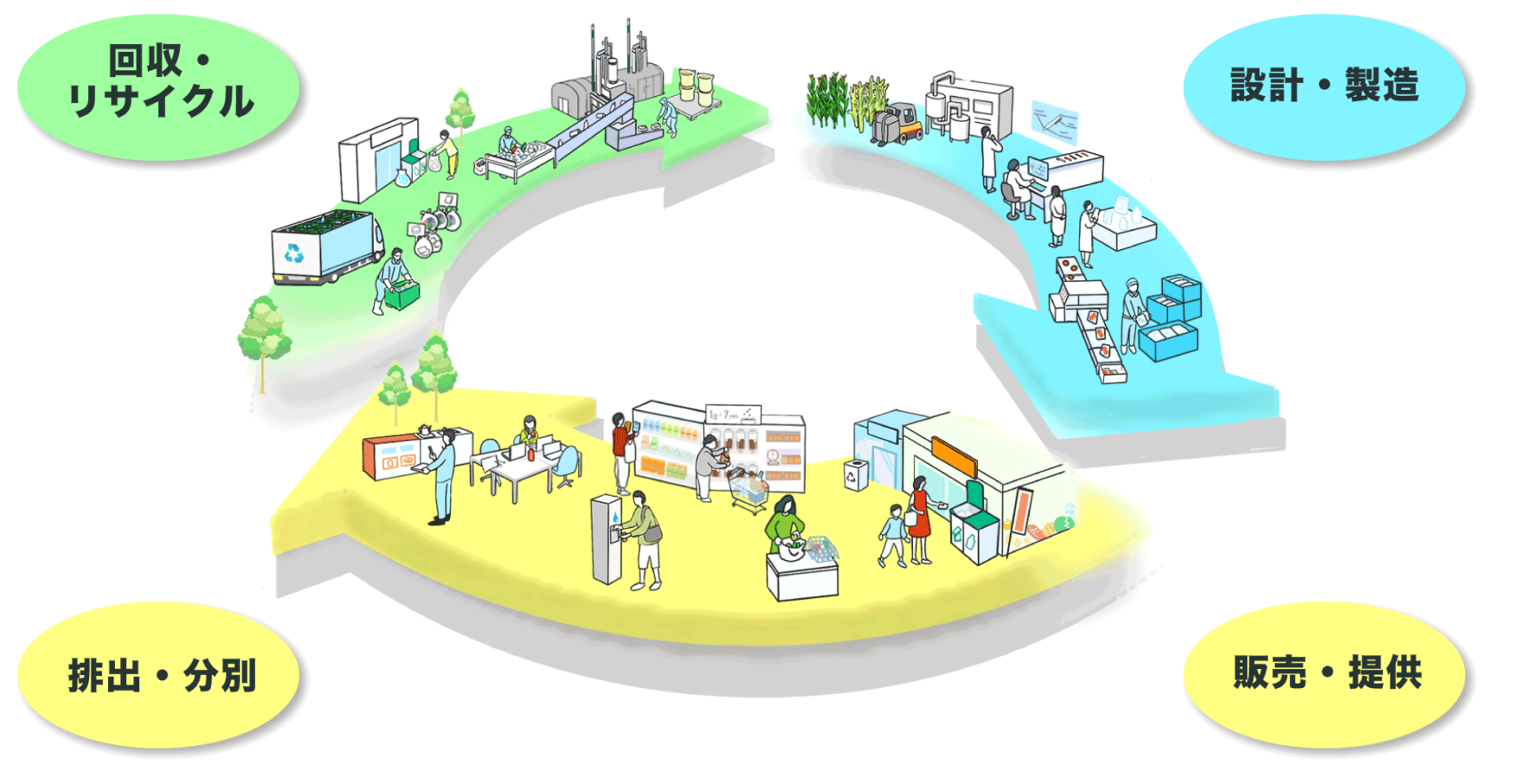

リユース容器は、使い捨て文化からの脱却を促進する重要な手段であり、環境負荷の低減に向けた有効な選択肢として注目されています。しかし、その普及には制度的・経済的な課題に加え、消費者の意識や行動の変化も求められるため、社会全体での協調的な取り組みが不可欠です。

こうした背景の中で、リユース容器のスタートアップ企業は、行政や既存企業、消費者と連携しながら、利便性と環境負荷低減を両立する新たなシステムやサービスを創出し、持続可能な循環型社会の実現に向けて重要な役割を担っているといえるでしょう。