使い捨て容器の削減に向けたリユース容器シェアリングシステム、「Megloo」を展開する株式会社カマン。鎌倉市内で始まった取り組みは都内や北海道など他地域へと展開し、さらには大規模イベントでも導入されるなど、着実に広がりを見せています。同社代表取締役・善積真吾氏にお話を伺いました。

地域で広がる「Megloo」のリユース容器シェアリングシステム

―「Megloo」の基本的な仕組みを教えてください。

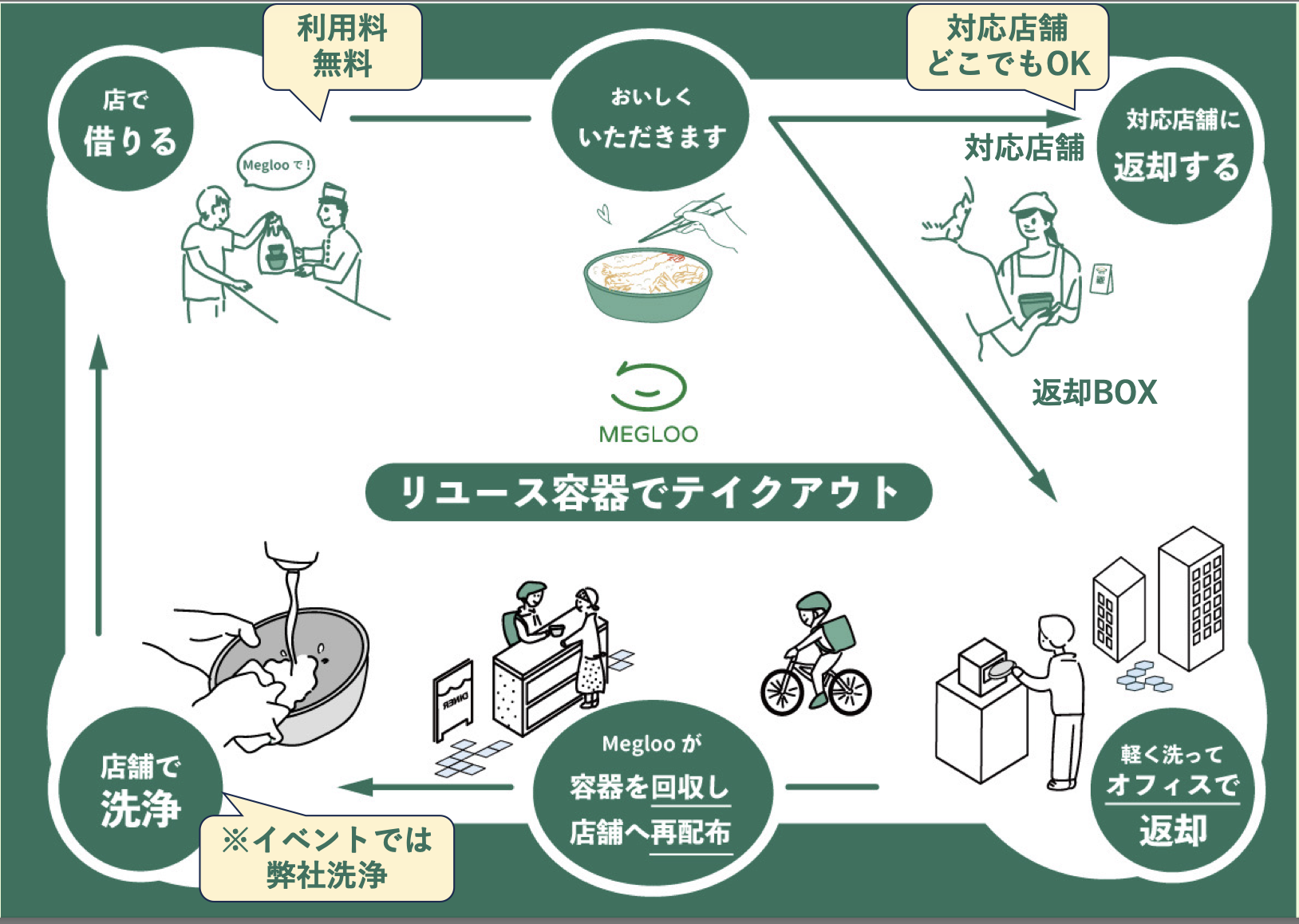

Meglooは、飲食店でテイクアウトに使用されている使い捨て容器の代替として、リユース可能な容器を提供し、循環させるサービスです。

導入店でお客様が希望すると、地域共通のリユース容器で提供されます。食べ終わった後は、どの加盟店舗でも返却することができます。また、地域内に返却ボックスが設置されていて、そこに返すことも可能です。

―実際に、消費者としてMeglooを利用したい場合は、どんな手続きが必要ですか。

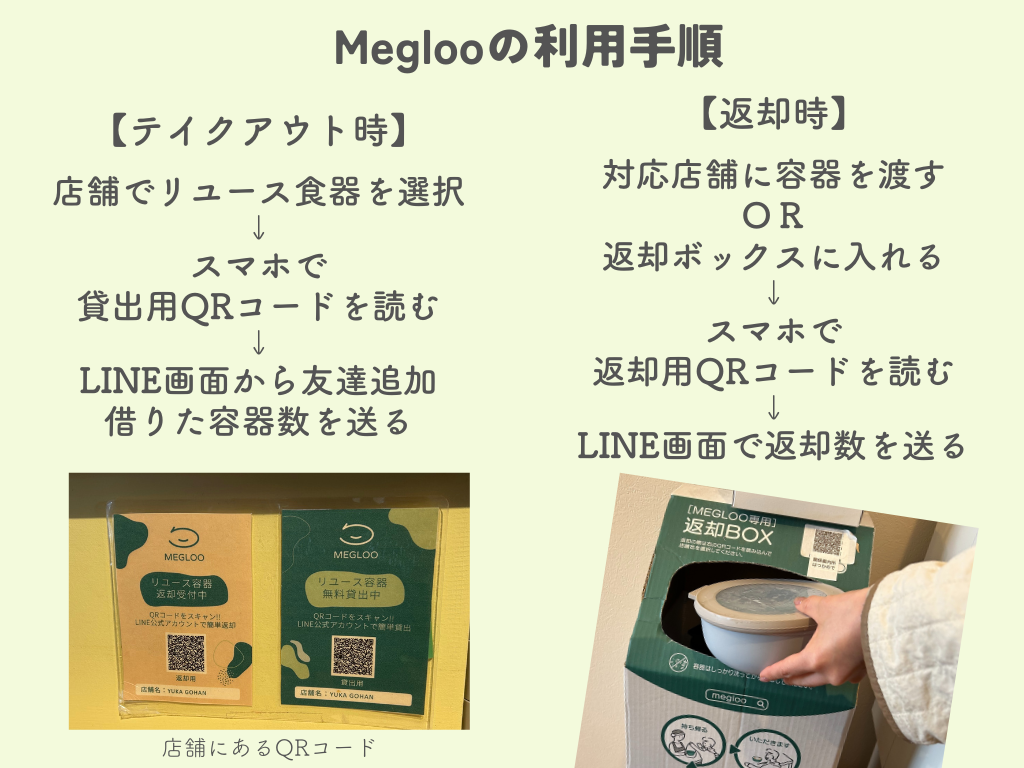

スマホがあれば、特別な登録などは必要ありません。

リユース容器を使用する際、具体的にお客様が行う手続きは次のような流れです。

返却された容器は、各地域で提携している団体が回収し、再び店舗に戻すシステムです。鎌倉では就労支援施設B型事業所とパートナーシップを結び、容器の循環部分を担ってもらっています。使用する地域と洗浄場所をできるだけ近距離に設定し、ローカルで循環する仕組みを作ることで、容器輸送に伴うCO2排出量やコストを抑えることができます。

飲食店の高い関心で広がった「Megloo」サービス

―Meglooのリユース容器シェアリングは、どのように始まったのでしょうか。

2021年に鎌倉にて、趣旨に賛同してくださった5店舗からスタートしました。その後徐々に参加する飲食店が増え、現在は約20店舗になりました。

導入地域も全国に拡大し、神奈川県は鎌倉に加えて横浜、都内は中目黒、蔵前、苫小牧(北海道)、栗山町、袋井(静岡県)などで展開しています。

環境配慮したイベントでのレンタル利用も急増しています。全国からお問い合わせを頂き、イベントのゼロウェイスト化を進めています。

また、商業施設やオフィスビル、大規模イベントなどでの試験導入も増えています。回収、洗浄、再配布の仕組みの構築や本格的な実装に向けて話し合いを継続しています。

―関東周辺だけでなく、北海道など遠方にも広がっているのですね。どのようなきっかけだったのでしょう。

飲食店の方から「うちも使用したい」とお問い合せをいただき、それに応える形で広がってきました。実はここまで、直接導入をお願いするような営業活動は、ほとんどしていません。

―飲食店の方が興味を持たれるポイントは、やはり「ごみの削減」なのですか。

そうですね。使い捨て容器だとゴミを増やしてしまう、と気にされている方が多いです。加えて、容器自体への不満もあります。環境配慮のために紙素材の容器を使用すると、熱や水分でふやけてしまう……。こうした使い捨て容器の課題を指摘する声はよく聞きますね。

Meglooの容器を使用することで、まずは機能面をクリアできます。さらには、使い捨て容器よりも「おいしそうに見える」という意見もいただくようになりました。

―環境面以外にもメリットがあるのですね。

環境意識から導入を検討する店舗が多いですが、飲食店の方にとっての一番のメリットは、新規顧客の増加だと思います。「Meglooを使っているから」という理由で新たに購入してくれる人が一定層いるそうです。

一方で、当然ですがコストも発生します。現状では、Meglooの利用コストは、環境配慮型の使い捨て容器(紙容器等)を使用した場合とほぼ同額です。コストのみで考えると導入の利点はそれほど大きくはありませんが、今お話ししたような「その他のメリット」があることで、満足していただけているのだと感じています。

Meglooの環境効果

―Megloo導入による具体的な環境効果を教えてください。

Meglooの容器は、3回以上使用すると使い捨てよりもCO2排出量が下がります。100回使用※したと仮定して計算すると、紙製の使い捨て容器の場合は90%、PSP(発泡ポリスチレン)では94%CO2を削減することができます。

※Meglooの容器は500回以上使用することが可能

Meglooを使用した場合ゴミはゼロになりますから、廃棄物の削減に貢献します。こちらも100個分で計算すると、紙容器で3.6kg、PSP(発泡ポリスチレン)で2.1kgの削減につながります。

―Meglooの容器をプラスチック素材にした理由について、教えてください。

繰り返し使うことを前提とするならば、プラスチックは優秀な素材です。軽くて丈夫ですし、価格も高くない。当初はガラスやステンレスなども検討しましたが、こうした点で比較すると、プラスチックが最もリユースに適していました。

また、これまでバイオマスプラスチック等も検討してきましたが、通常のプラスチックに比べて耐久性や耐熱性が劣る上、リサイクルのしにくさもあるため導入を断念してきました。その後、三井化学のバイオマスナフサというものを採用し、必要な性能を確保した上で環境負荷をさらに下げています。

―容器の特徴を教えてください。

洗いやすく、シンプルな構造であることを重視しています。保存用容器やお弁当箱だと、密閉性を上げるためにパッキンがついているものも多いですが、Meglooの容器にはありません。角が丸いのも、汚れが隅に残らないようにするためです。持ち歩くことが前提なので、密閉できて丈夫なことも大切です。

また、見た目のデザインにもこだわり、食べ物を引き立てる形や色を採用しています。現在まで飲食店の方、お客様両者に好評で、先ほども触れましたが、「Meglooの容器だとよりおいしそうに見える」という嬉しい評価をいただいています。

開始当初は容器の種類は少なかったのですが、今では10種類以上になりました。導入地域や店舗が増えるなか、さまざまな要望に応えるべく、新たなタイプの容器を開発してきました。

問題意識は「子どもとの散歩」から

―リユースに関わるサービスを構想したきっかけは何だったのでしょうか。

僕自身は特に環境問題に興味があったわけではなく、息子の行動がきっかけでした。

当時3歳の息子と一緒に散歩していると、ゴミを拾ってくるようになったんです。偉いなと思う反面、申し訳ない気持ちになりました。それだけ大人がたくさんゴミを出しているわけですから。

少し調べてみると、家庭から排出されるゴミは6割以上が容器包装だとわかりました。しかも、そのうち4分の1はカップや弁当容器。ちょうどコロナ禍で、僕自身もテイクアウトやデリバリーをよく利用していて、身近な問題だと感じたんです。何とかできないかと考えて、リユースシステムを検討するようになりました。

―最初から、リユース容器を地域に循環させるモデルを検討していたのですか。

当初は、消費者が店舗に容器を持ち込む方法を考えていました。ただ、知人の飲食店に話を聞くと、衛生面に不安がある(食中毒などの事故が起こったときに責任が不明確になる)、容器のサイズがバラバラだと詰めにくい、などの意見がありました。

これらには納得する部分もあり、ならば各自が持ち込むのではなく、共通の容器をリースするシステムが良いのではないかというアイデアに行き着きました。

イベントで消費者の意識を変える

―サービス開始から約3年、順調に導入が広がっているように見えます。これからの展望を教えてください。

今後は、イベントでの導入に力を入れていきたいと考えています。たくさんの人が集まるため効果が絶大で、一度に大量のゴミが削減できるからです。

昨年湘南ベルマーレと行った実証実験では1.3万人が来場しましたが、Meglooを使用したことで117kgのゴミを削減することができました。

さらに、イベントでの導入は、一般の人にもリユース容器を認知してもらえる絶好の機会となります。普段は環境に興味がなくても、イベントで実際に使う経験をすることで、その良さを実感してもらうことができるんです。

湘南ベルマーレでの実験では、SNSを通して「(使い捨てより)おいしく感じた」「欧州リーグでもリユースだったし、日本でも当たり前になってほしい」などポジティブな反応が確認できました。

使い捨てが当然ではなく、リユースという選択肢がある。そのほうが環境にもいいし、今後はリユースこそが「当たり前」になるんだと実感する。スタジアムでの「体験」を通して、こうした気持ちを持ち帰ってもらうことができれば、日常生活での行動変容も期待できます。

―確かに、これまで環境にあまり関心がなかった層に知ってもらうことは、システムを拡大していく上で重要ですね。

Meglooを展開していて強く感じるのは、消費者が1番の鍵だということです。リユース容器を選択してくれる消費者が増えると、店舗のモチベーションも上がりますし、対応に踏み切る店舗も増えていきます。お客様側からリユースにしてほしい、というニーズを提示すれば、店舗側は断わりません。

だから、消費者の意識や行動が少し変わるだけで、社会の全体像が大きく変わっていくと思います。そうした意味でも、多くの人が集まるイベントはチャンスです。特にスポーツリーグは、単発ではなく継続して開催されることから、効果も大きいと感じます。

サッカーなら一スタジアムで開催される試合数は年間20ほどありますし、その他にもバスケットやラグビー、野球などのリーグでたくさんの試合を行っています。今後も積極的に働きかけることで、使い捨て文化を変えていきたいです。

―地域での展開についても、今後の展望などはありますか。

今一番参加店舗が多い鎌倉でも、「街ぐるみ」といえるほど広がっているわけではないので、さらに拡大させていきたいと考えています。現在は飲食店のみの参加ですが、将来的にはお惣菜店やスーパー、コンビニの弁当まで広げていきたいです。

多様な方々と協働しながら、リユースシステムの拡大に尽力していきたいです。