4月23日に開催された「サーキュラーBASE美女木」オープンデーにおいて、「循環と地域コミュニティ」をテーマに、アップサイクルカフェ「Rinne.bar」を運営する小島幸代氏をお招きして行われたイベントの詳細をお届けします。

アップサイクルカフェ「Rinne.bar」に至るまで

東京都台東区にある「Rinne.bar(リンネバー)」は、捨てられるはずだった布やボタンなどの素材を使い、お酒を飲みながらものづくりを楽しめるアップサイクルカフェです。2019年に小島氏が創立したRINNEは、地域やクリエイターと協働しながら、企業や行政のサステナブルな取り組みを支援し、環境にやさしいライフスタイルを提案しています。

美大を卒業後、16年間デザイナーに特化した人事業務に従事し、広告業界の組織づくりに関わってきました。その中で、大量生産・大量消費を促す広告のあり方に疑問を持つようになり、リーマンショックや震災、コロナなどの社会的変化を経験し、物を売ることに疲れたクリエイターたちの姿や、次世代への責任感から、効率や売上優先の考え方に疑問を抱くようになります。(小島氏)

大人のクリエイティブコンフィデンスを育むサービス

「捨てるとはどういうこと?」という問いを参加者で考えるワークの後小島氏は「考えたくない」など感情的に負の回答を記した参加者がいるか尋ねました。この点についてごみを「捨てる」「捨てない」のみで考え「煩わしさ」から心理的に距離を置く心理は創造的自信(クリエイティブコンフィデンス)を損失すると指摘しました。

子どもたちにとって「ごみかどうか」の価値観は、大人の影響を大きく受けると感じています。プラスチック片などを使った授業では、探究心を持って興味を示す子と、最初から「ごみだ」と決めつける子が分かれ、ご家庭の価値観が反映されていることが見えてきます。こうした固定観念は子どもの創造性や挑戦する気持ちを損なう可能性があり、少し危うさも感じています。サーキュラーエコノミーも同様に、見過ごされてきたものに新たな意味や価値を見出すことが創造性につながると考えていますが、大人も子どもも、多くの人がその自信を持てていない現状があります。(小島氏)

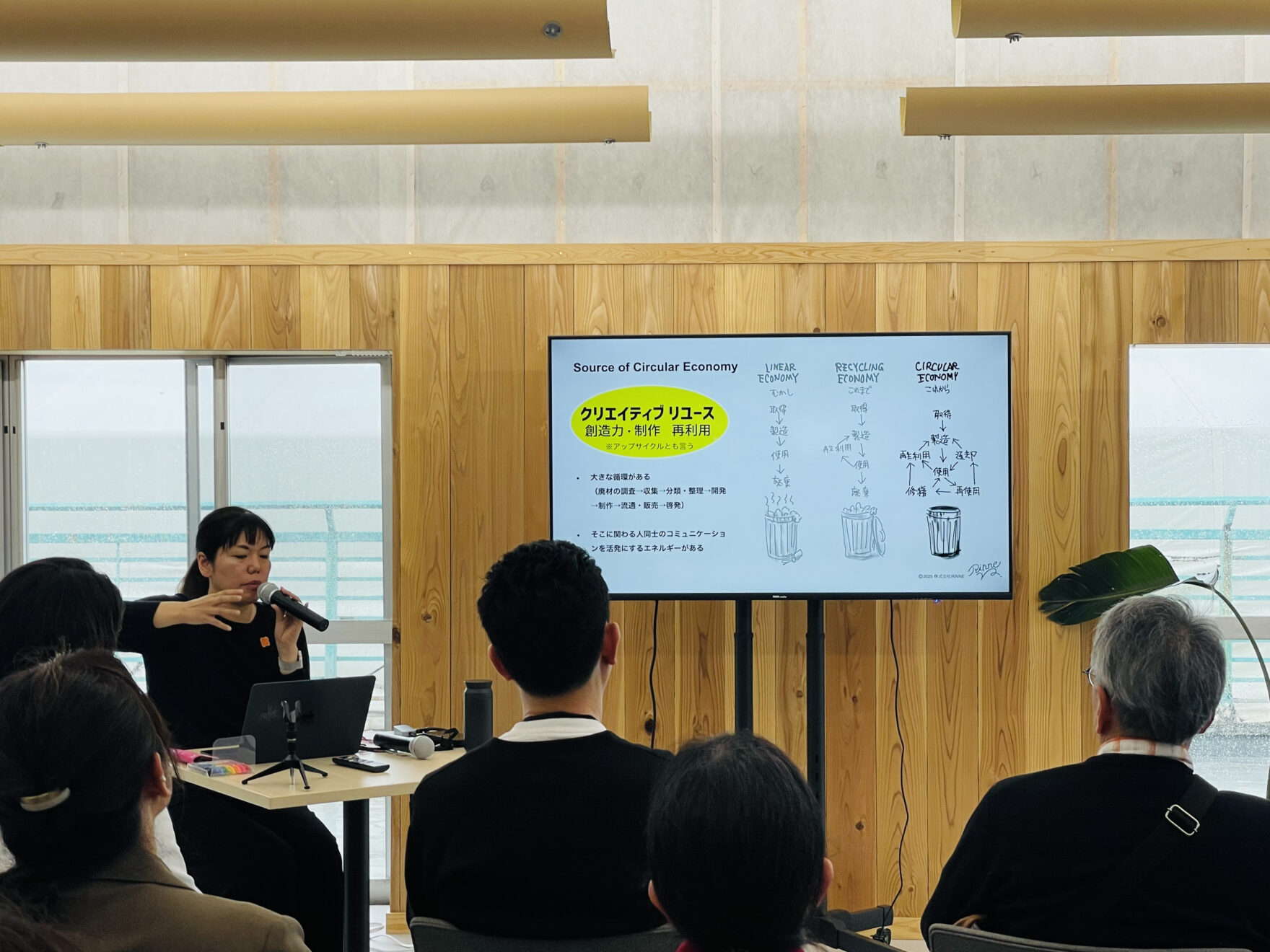

「Rinne.bar」の創立のインスピレーションとなったアメリカオレゴン州ポートランドでは「クリエイティブリユース」という考えと出会い、リペア専門の自転車屋、住宅の廃材を再販するリビルディングセンター、クレヨンや色鉛筆など文房具やクラフト材料を再販するクリエイティブリユースセンターSCRAP(スクラップ)を紹介しました。

最も大切なのは、これまでの価値観を壊し、創造することに自信を持ってもらうことだと考えています。そこで立ち上げた「RINNE」は、仏教の輪廻転生の考え方をモノに当てはめ、モノの新たな命を生み出すことを追求するプロジェクトです。

子ども向けの良いサービスと見られることも多いのですが、ごみかどうかを定義するのは結局大人です。子どもが「ごみじゃない」と思っても、大人が「ごみだ」と決めてしまえば循環は変わりません。だからこそ、大人の価値観が変わり、「楽しい」「面白い」と感じられることが大切だと考えています。そうした思いから、お酒を飲みながら素材や道具、アイディアを自由に楽しめるサービスを展開しています。(小島氏)

「RINNE」のある台東区は江戸時代から続くものづくりの伝統が息づく地域で、靴やバッグなどの製造業が集積し、小規模な工房も多く存在しています。地域コミュニティとのつながりも強く、伝統行事や文化が今も受け継がれている街で、新しいクリエイティブスペースとして人気を博しています。

今後も地域の多様な人々が参加し、顔が見えるアップサイクルのコミュニティの構築を行いながら、リユースのマーケットプレイス「Creative Reuse Center」にも挑戦する予定です。

SF思考で枠に捉われないアイデアを産む

講演後には、参加者をグループに分けてワークショップが行われました。このワークショップでは、身近なごみや不用品をテーマに、その再利用や価値創造について自由に発想を巡らせる機会が設けられました。参加者は「SF思考」と呼ばれる、既存の枠組みにとらわれない斬新なアイデア出しに挑戦しました。

各グループからはさまざまなユニークなアイデアが生まれ、古い家具を表札にアップサイクルする提案や、空き家を保育施設や避難所として再活用する発想が共有されました。さらに、使用済みホッカイロを3Dプリンターの素材にする案や、災害時に食べられる服といった創造的な衣類の再利用、釣り具のパーツを洋服や自転車部品に転用するなど、多様で創造的な視点が光る内容となりました。

これらのアイデアは、必ずしも現実的なものばかりではありませんが、既存の概念にとらわれない自由な発想を促すという点で、非常に有意義なエクササイズとなりました。小島氏は、このような「SF志向」の思考が、イノベーションを生み出す上で重要であると強調しています。

ワークショップの締めくくりに、小島氏はクリエイティブリユースの可能性を考え続ける重要性を訴えました。効率やコスト削減だけでなく、想像力によって新たな価値を生むことが真のサーキュラーエコノミーにつながるというメッセージは、多くの参加者に深い印象を残しました。

サーキュラーエコノミードット東京では、毎月のオンラインセミナー、年3〜4回のリアルイベントを行っています。次回のリアルイベントは、ハーチ株式会社 代表取締役 加藤 佑氏をお招きし、7月4日に開催する予定です。