当メディアCE.Tが運営するサーキュラーエコノミー実践拠点「サーキュラーBASE美女木」1周年記念オープンデーが2025年7月4日に開催されました。「何を伝える? 誰に届ける? サスティナビリティ情報発信のこれから」をテーマに、サスティナビリティメディアのパイオニアであるハーチ株式会社代表の加藤佑氏をゲストにお迎えして行われたイベントの様子をお届けします。

動静脈産業の連携と課題

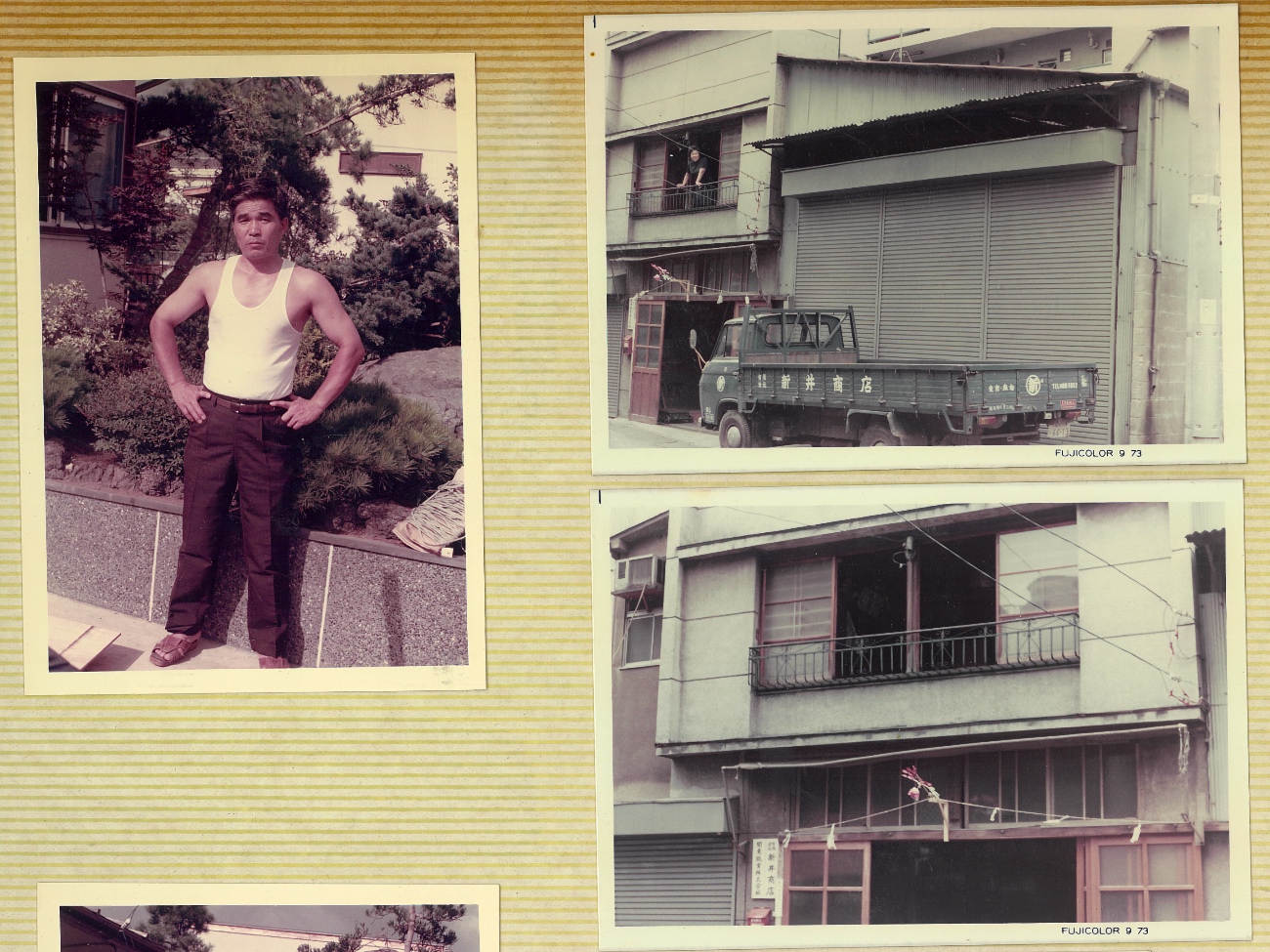

はじめにサーキュラーエコノミードット東京(新井紙材株式会社)代表の新井より、1周年を迎えたサーキュラーBASE美女木の紹介と、資源循環の現場から見えてくる動脈・静脈産業連携の重要性や課題について解説がありました。

サーキュラーエコノミーを実現するためには、ものづくりを担う「動脈産業」と廃棄物処理やリサイクルを担う「静脈産業」の連携が不可欠です。しかし、両者の連携がうまくいかないことで様々な問題が発生しています。例えば充電式ハンディファンに使われるリチウムイオンバッテリーが廃棄工程に流れることで火災事故につながっており、バッテリーを取り外せない設計の製品も多く、これは静脈側の課題が動脈側に伝わっていないケースです。

静脈産業の特徴として、廃棄物の発生が分散していることによる物流効率の悪さも指摘されています。また、通常のビジネスではモノとお金が交換されるのに対し、廃棄物処理ではモノとお金が一緒に引き渡される特殊な構造があります。このため不法投棄のリスクが高まり、それを防ぐために厳しい規制が敷かれています。

シングルユース製品の問題もあります。「プラスチック」と一口に言っても、HDPE、ポリエチレン、ポリプロピレンなど多くの素材が混在しており、リサイクルしようとしても素材ごとに分けることが困難になります。さらに資源の海外流出においては、国内で回収したプラスチックなどの原料が、国内での受入基準の高さから海外に流出している状況があります。

一方で、紙や鉄などはリサイクル率が高く、比較的うまく循環しています。紙の原料の60%以上は古紙からできており、これは紙を回収する際にお金を支払って回収しているため、一般的な市場原理と同じ構造で回っているからです。このような古紙リサイクルの構造を、ものづくりや資源循環を考える際に参考にしていただければと思います。(新井)

続いて、講演に先立ち「サーキュラーBASE美女木」でご好評をいただいている、「エネカフェ」(食品廃棄物を活用したバイオガス化のプロセスを実体験するワークショップ)を実施し、循環の現場を体感していただきました。

ハーチ加藤佑氏と考える「これからの情報発信」

加藤氏は2015年にハーチ株式会社を創業。社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」や循環経済専門メディア「Circular Economy Hub」などのデジタルメディアを運営するほか、横浜の循環都市移行プラットフォーム「Circular Yokohama」など多数のプロジェクトを通じて、企業・自治体・教育機関と連携したサステナビリティ・循環経済推進に従事。2023年にはB Corp認証も取得されています。

最近、一番印象に残ったニュースは?

講演の冒頭、加藤氏は参加者の皆さんに「最近、一番印象に残ったニュースは何ですか?」と問いかけました。参加者同士で話し合う時間が設けられ、スペインの熱波、地震、著名人の訃報など様々な話題が発表されました。加藤氏は、多くの場合ネガティブなニュースが印象に残りやすい傾向を指摘し、その背景にメディアの歴史的構造があると語ります。

特に印象的だったのは、ニュース・通信の業界を作り上げたロイター社の最初のクライアントが「保険会社」だったという事実です。「世の中の先行きが不安や危険だと思われるほど、保険への加入が増える」という構造があり、それがメディアの発信内容にも影響しているという視点を示しました。

「社会課題」よりも「解決策」にフォーカスする

加藤氏は、「コンストラクティブ・ジャーナリズム(建設的ジャーナリズム)」というアプローチ方法を紹介。従来の「ブレイキングニュース」(何が起きたか、いつ起きたか)や「調査報道」(誰が責任を負うべきか)とは異なり、建設的ジャーナリズムは「明日を伝え」、「インスピレーションを与え」、「解決策とベストプラクティスにフォーカス」するという特徴があります。

「ポジティブな情報をインプットすれば、ポジティブなアウトプットが生まれる」という考えから、加藤氏が運営するメディア「IDEAS FOR GOOD」では「社会課題」よりも「解決策」にフォーカスする方針を採用。例えば「デザインに興味のある人がデザイン情報を検索した際に、気候変動解決につながるデザインの記事を届けることで、自分のスキルを社会課題解決に活かせると気づいてもらえる」と、メディア設計を工夫しています。

さらにメディア運営を続ける中で「記事を10本読むよりも、1回体験した方が、人は変われる」という気づきを得た加藤氏は、「Experience for Good」というプログラムを立ち上げ、台湾やヨーロッパ、伊勢志摩など各地で読者に現場体験の機会を提供されています。

サスティナビリティはWHATではなくHOWに宿る

「サスティナブルとは何か」を考えるとき、製品そのものよりもその「使い方」にあると加藤氏は指摘します。例えば、サスティナブルな素材で作られた服でも、すぐに捨ててしまえば環境には良くありません。一方で、ファストファッションの服でも長年着続ければ環境負荷は小さくなります。

「素材や製品そのもの(WHAT)に善悪はなく、それをどう使うか(HOW)が大切」であることを強調しました。

なぜ気候変動への関心が高まらないのか? の問いに対しては「誰も平均気温を体験していないから」という気候変動NGO関係者の言葉が印象的でした。1.5℃の気温上昇というデータよりも、実際に体験できる形での「伝え方」の海外事例として、コペンハーゲンにて「気候変動で海面が上昇したらこの高さになる」という位置に設置されたベンチの例など、身体性を通じた情報伝達の効果も紹介されました。

その他にも実践例として、横浜の拠点では「循環を、もっと楽しく、かっこよく」をテーマに、「循環ガチャ」というユニークな取り組みを展開。ペットボトルのキャップを持参すると一回無料でガチャガチャを回すことができ、地域の事業者が作ったサーキュラーグッズが当たるなど、リアルな体験を通じて地域の循環の取り組みを知ってもらう試みです。

AI時代の情報発信とリアルの価値

「AI時代の情報発信について考えていること」として加藤氏は、デジタルからデジタルへの情報移動はAIに任せ、人間はAIにできない領域に注力すべきと提案しました。特に「リアルからリアルへ」の情報伝達、今回のサーキュラーBASE美女木オープンデーのように、その場でしか体験できない情報交換の価値が高まるとの見解を示しました。

また、横浜みなとみらい地区での「サーキュラーシティプロジェクト」を紹介。廃棄物のマテリアルフローを可視化する取り組みで、「最初は誰も『そんなことできるの?』『何の意味があるの?』と言っていたのに、実際にマテリアルフロー図を作成したら一気に話が進み、市長が記者会見で取り上げるまでになりました」と、伝える上で「ビジュアル化の力」は非常に大きいことがわかりました。

加藤氏は無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)についても言及し、情報発信においては批判的に問い続けることが必要だと強調しました。例えば、画像素材サイトで「家事」と検索すると女性の画像が多く表示される傾向があり、こうした偏見を無意識に再生産してしまう危険性を指摘しました。

講演の最後に、イスラム社会の女性の権利に関してSNSで拡散されたショート動画を紹介、「編集や加工をしない生の情報にはパワーがある。真実性というものはこれから非常に大事になります」と述べ、サスティナビリティ情報発信の要として「真・善・美」という3つのキーワードを掲げました。

「真実」は人によって異なるため、リアルな体験が重要。「善」は押し付けず、何が良いかは人それぞれだという認識を持つこと。そして「美」には見た目の美しさだけでなく、汗をかいて活動した中に見える美しさがあると語りました。

講演後半のトークセッションでは、参加者からの質問にお答えいただく形で、メディアとしての生き残り戦略や、AIによる環境負荷についても言及。「デジタルデータは無限だと思われていましたが、実はサーバー維持にエネルギーが必要であり有限です。データ・ストレージが有料化されてきたように、デジタル情報の価値が見直されています。また、デジタルゴミがサーバーに蓄積されることでエネルギーを消費し、CO2排出につながります。ワールド・ワイド・ウェブではなくワールド・ワイド・ウェイスト(廃棄物)という側面もあります」と語り、デジタル領域でもサーキュラーエコノミーの考え方が必要になると述べました。

イベントは参加者同士の交流会で締めくくられ、サステナビリティ情報発信においては、体験価値やストーリーテリングの重要性、そしてAI時代における人間ならではの視点の価値が浮き彫りになりました。