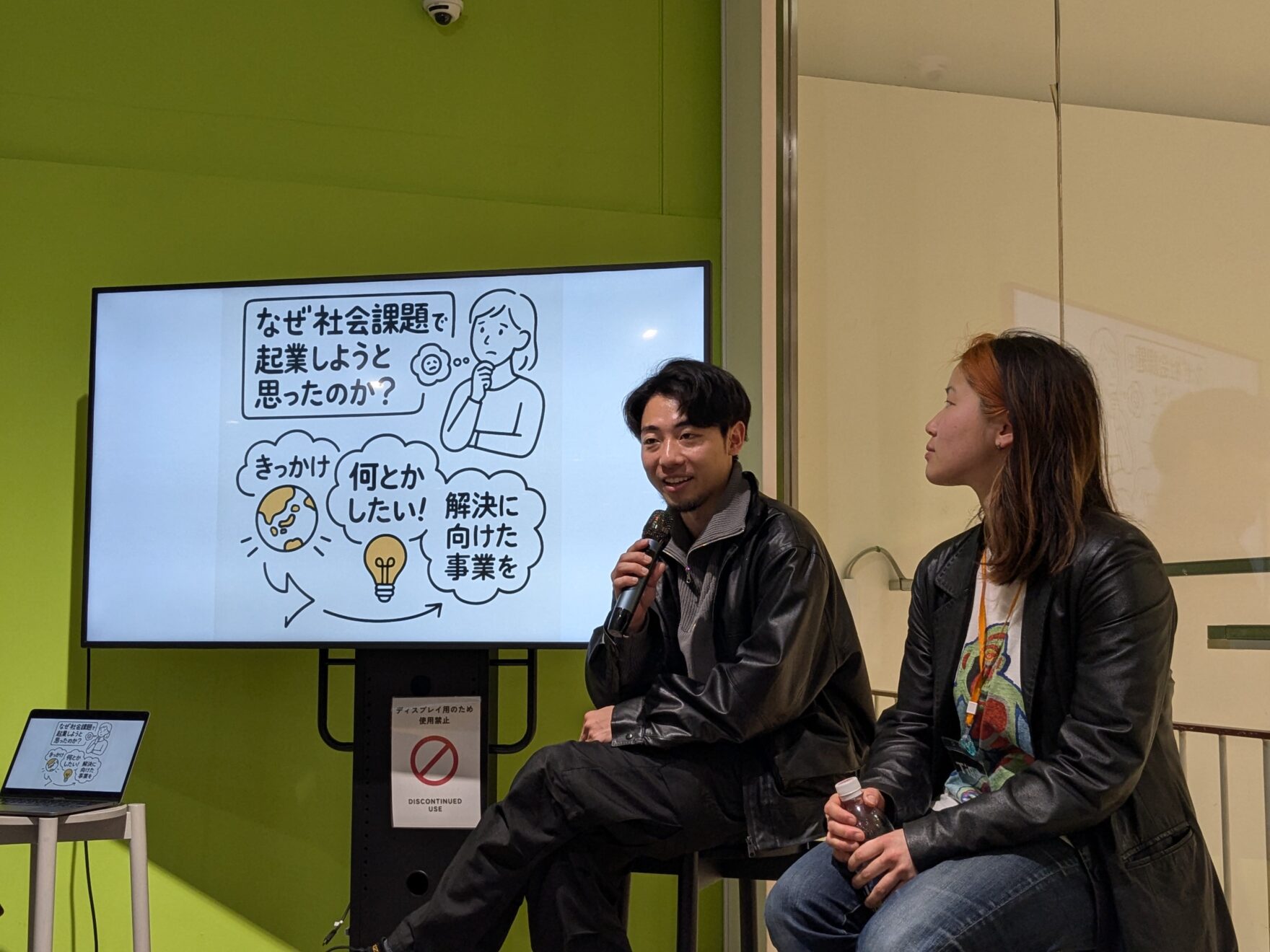

社会起業家のミートアップイベント

千代田区にある東京都が運営するスタートアップ支援の一大拠点「Tokyo Innovation Base(TiB)」。ここでは、様々なスタートアップ関連イベントが毎日のように行われています。そのうちのひとつ「LUNCH Meet UP with 社会起業家」と名付けられたイベントに参加してきました。

今回のイベントは、社会課題の解決に取り組む最前線の起業家たちの取り組みや課題について学び、交流する場で、登壇した起業家は2名。

株式会社ボーダレス・ジャパン「For Good」事業代表の小松航大氏は、ソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス「For Good」について説明。創業3年半で累計支援総額15億円、1,500件以上のプロジェクトを支援してきた実績を挙げ、誰もが社会課題解決に関われる機会を提供する重要性を強調しました。

RIPPNIS Inc.(以下RIPPNIS)のCEO小野綾香氏は、「『創るをふやす』文化を広める」というミッションのもと、能登の古材を活用したものづくりプロジェクトについて語りました。古材を新たな価値に変換する取り組みで、会場では実際に古材を活用したトレーやお盆がテーブルにディスプレイされ、「古材×食空間」という新しい空間デザインの価値を提示しました。

2024年1月1日に発生した能登半島地震。CE.Tでは、昨年12月に「能登特集」を行い、災害廃棄物の仮置場で見た圧倒的な瓦礫の量とともに被災地の課題についてお伝えしました。

能登地震以来、日本各地で直接的・間接的なプロジェクトが多数立ち上がり、様々な人々が復興に関わっています。そこで今回は、復興に寄与する社会起業であるRIPPNISに焦点を当て、代表の小野氏と、同社と「タギング」技術で協働する株式会社サトー 国内営業本部 新市場戦略部 営業推進グループ 兼 新市場参入PJグループ長 平田和也氏にお話を伺いました。

倒壊家屋の古材再利用に関わる課題

地震の被害を受け公費解体が予定される建物は3万9千棟を超えます。その中には戦前に建てられた伝統的な日本家屋が多く含まれ、それらが織りなす風景は日本の原風景とも言える能登の魅力のひとつでした。能登の里山らしい復興を考える有志による「一般社団法人のと復耕ラボ」では、その「古材」の価値に着目し、解体が予定される建物から古材をレスキューする「のと古材レスキュープロジェクト」を2024年7月に立ち上げました。

のと復耕ラボでは、様々なボランティア活動を行う中で、被災者の方から「このまま解体されてしまうのが悲しい」「柱一本でも次のお家に持っていけたら気分が違うのに」という声を聴き、古材レスキュープロジェクトを始めることとしました。漆の塗られた床材や、太い梁や柱など、それぞれの方の思い出の詰まったお家に使われていた貴重な古材をレスキューし、能登内外の建築物の内装材や家具などに、様々な事業者と連携して活用しています。

https://notofukkolabo.net/kozai/

しかし、活動を続けて保管する材が多くなってきたところで、古材の管理に課題が見えてきました。

どの材がどのお宅から運ばれてきたものか、倉庫の中で間違いがなく管理され、さらに古材でものづくりをする方やエンドユーザーの方々にも古材のストーリーが伝わるようにするための仕組みが求められていました。

そこで支援に入ったのが、バーコード等のタギング技術を持つ(株)サトーの平田和也氏です。タギングとは、モノや人と情報をひも付け、バーコードやICタグでデータ化して管理できるようにする技術です。

平田氏は能登を訪ねて、古材レスキューに参加し、保管倉庫を視察。管理方法についてアドバイスを行っています。

また、のと復耕ラボのメンバーから「古材活用の方法を開拓したい」という課題を聞き、古材のアップサイクルのデザインチームを持っていたRIPPNISの小野氏にプロジェクトを紹介し、今回の「小さな食卓」プロダクト(プレートやお盆)の制作が実現しました。

RIPPNISも、能登の古材の魅力と価値に着目した事業者のひとつ。「のと復耕ラボ」をはじめとした古材資源の活用を模索する地域企業と連携し、レスキューされた古材に新たな価値を与えるため、アップサイクル商品のプロデュース・製造に取り組んできました。

サーキュラーエコノミー領域に本格参入を考えていたサトーでは、自社の技術を活用できる事業と連携したいと考えていました。

「もともと、のと復耕ラボの事業内容をお伺いして、古材の管理に弊社のタギング技術がお手伝いできるのではと考えました。古材の価値は、その由来や経過年数によって大きく変わります。古材のストーリーをデジタル化し、追跡可能にすることを可能にするタギング技術により、古材の管理に留まらずその価値を高めることがきます。そうした取り組みを進める一方で、RIPPNISさんの存在を知り事業の社会的意義にも関心をもち、両者をつなぐことで古材活用の新しい可能性を切り拓けるのではないかと思いました。」(平田氏)

アップサイクル商品が生み出す新たな価値

では、実際にどのようにタギングで古材製品の管理を行うのでしょうか。

平田氏「各古材にNFCタグを付け、そのタグにスマートフォンをかざすと3つの情報が表示されます。まず、古材のレスキュー情報。次に、古材をレスキューした方の思いや、どのように活用してほしいかという提案。そして、製作者がどのような思いでその古材を使用したかという情報です。これらの情報をつなげることで、素材自体にストーリーを紡いでいくことができるのです。

例えば、この輪島塗が置いてある古材につけられたタグにスマホをかざすと、この古材の由来や制作者の思いを知ることができます。」

古材の価値を伝える事業、今後の展開

平田氏は、タギング技術は素材の価値向上に貢献すると話します。

「古材の価値は古材の持つストーリーにあります。ストーリーがあるからこそ、新しい材と比べて高価であっても活用をするモチベーションにつながります。タギング技術によってストーリー性を担保することで他の材との差別化ができ、レスキューする人の人件費や、古材を加工する際のコストをカバーすることができるようになり、持続可能な取り組みにつながります。」

RIPPNISとして、古材のアップサイクルの活動は、今後どのような展開をするのでしょうか。

「今回はのと古材レスキュープロジェクトを展開するのと復耕ラボ様から古材を購入して、RIPPNISとして「ウェルビーイングな食空間」の入り口になるプロダクトをプロデュースさせていただきました。将来的には、地域の古材などストーリーのあるプロダクトを導入してくれる方や、心地よい空間デザインとして古材を採用してくれる企業を増やしていきたいです。そのために、ポップアップストアや百貨店のイベント、飲食店とのコラボレーションなど、さまざまな場所で古材を活用した空間デザインを提案していく予定です。」(小野氏)

「古材のような、何回も再利用、循環するものは情報も大量になります。RIPPINSさんが古材からアップサイクルした商品は 、今回は食空間に使用されますが、今後はまた違う役割になるかもしれません。モノと情報が的確に紐づくシステムによって、受け継がれるストーリーを伝えていく役割は大きいと考えています。今後もタギング技術を通じて資源循環を推進する事業のお手伝いをしていきたいと思います。」(平田氏)

エコシステムで復興を推進

起業家には、新しいビジネスの創出と成長が求められます。その際に重要になってくるのが、同じ目的を共有し、起業家を直接的または間接的にサポートしたり、協働したりする企業や組織で、そのビジネス環境を総称して「エコシステム」(生態系)とも言われています。

このケースでは、RIPPNIS、のと復耕ラボが連携していますが、今後は古材製品の採用企業が順次そこに加わっていくことでしょう。ひとつひとつにストーリーを持つ能登の古材には、大量生産型の資材には決して出せない風合いと世界観、そして社会的意義があります。採用する企業のメリットは大きいと考えます。

スタートアップを取り巻くエコシステム。同じ目的に向けた複数の企業や組織の連携が大きな力を生み出し、サーキュラーエコノミーを実現しつつ、能登復興という大きな社会課題の解決に向かっています。

RIPPNIS https://rippnis-inc.studio.site/

株式会社サトー https://www.sato.co.jp/

のと復耕ラボ https://sites.google.com/view/noto-fukko-labo/home