日立製作所の研究開発グループが取り組む「サーキュラーデザインプロジェクト」。このプロジェクトは、2022年4月から武蔵野美術大学と日立製作所の共同研究として進め、サーキュラーエコノミーをビジネスに結びつける新たな可能性を探っています。その一環として、2025年3月19日に開催されたイベント「なおスト」では、電化製品の修理をライブ配信。製品の長寿命化とリペアを前提とするサーキュラーエコノミー社会の実現に向けた、総合電機メーカーならではのアプローチを紹介します。

「リペア社会をデザインする」プロジェクト

「サーキュラーデザインプロジェクト」ではこれまで江戸時代の循環型生活の分析や、滋賀県長浜市での住み込み型デザインリサーチ、国分寺市での小規模な循環実証実験を実施してきました。また、欧州のサーキュラーエコノミービジネスモデルの研究も行い、持続可能な社会の実現に向けた新しいデザインの可能性を探っています。こうした取り組みを通じて、地域に根ざした循環型社会の実装を目指しています。

また、リペア文化の普及に向けた提言や未来シナリオをまとめた冊子『リペア社会をデザインする』も制作。冊子では、リペアを促進するための5つの提言や、デジタル技術とプロダクトを活用した未来の暮らしを描いたイラストを掲載。リペアカフェやおもちゃドクターの活動にも着想を得ています。

「リペア」を通じて製品への愛着を育む

日立製作所研究開発グループのメンバーは、サーキュラーエコノミーの実現に向けて、「リペア(修理)」に着目していますが、その理由について、プロジェクトメンバーの藤元貴志さんは次のように説明します。

「日立製作所は製造メーカーとして、製品の設計データやノウハウを持っているのが強みです。これをいかして、リペアについて出来ることがまだたくさんあると考えています。リペアはコストがかかるサービスです。単純に『買い替えた方が安い』と言ってしまうのは簡単ですが、それでは使い捨て文化から脱却できません。そこで、メーカーとしてリペアにどう関わっていくべきかを考えてきました。

今回のイベントは、リペアによって製品が直る様子をリアルタイムで見てもらうことで、リペアの面白さに興味を持ってもらい、『壊れたら直す』という選択肢に気づいてもらうことを企図したものです。」

カフェで行う「修理」イベントの意義

今回のイベント「リペアストリーミング」は、カフェを会場(SHIBAURA HOUSE)に選んで開催されました。この選択には、重要な意図があります。

「修理は敷居が高いものだと思われがちです。でも、カフェのような身近な場所で行えば、カフェ目的でいらっしゃった方に知ってもらえるきっかけになるのではないかと考えました。」

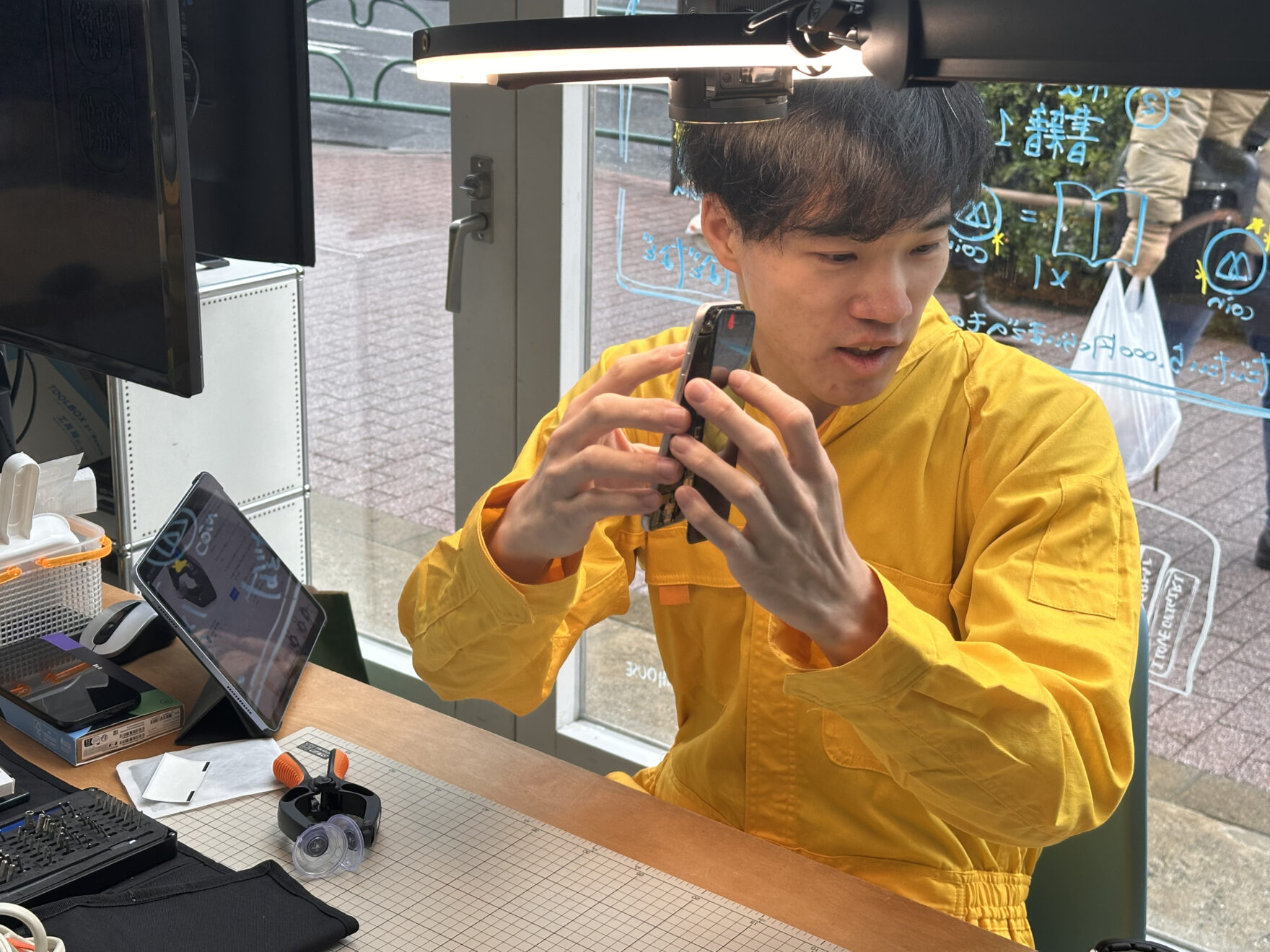

イベントでは、6つの製品の修理を試みました。その様子をライブ配信し、視聴者とのインタラクションも取り入れました。

「YouTube配信では、手が空いておらず視聴者からのコメントに対応しながら修理を進めるのは難しい。そこで、アイコンを用意して視聴者からのフィードバックを可視化しました。修理する側も励みになりますし、視聴者も参加している感覚が得られます。」

製品設計から始まる「修理しやすさ」

イベントでは、修理の難易度が製品によって大きく異なることも明らかになりました。特に、古いスマートフォンの修理は困難を極めました。

「今回は3人のメンバーが、カセットテープレコーダー、扇風機、スマートフォンの修理に挑戦しました。当初は社内の専門のリペアマンに依頼する予定でしたが、自分たちが手を動かすことで分かることもあるはずだと思い、今回はプロジェクトメンバーが挑戦することにしました。」

「結果的に6つの修理のうち2つは失敗してしまいましたが、これもライブ感があって面白かったと思います。特にスマートフォンの修理は難しかったですね。古いモデルは、修理を前提とした設計になっていないんです。ネジの長さが微妙に違っていたりして、非常に複雑でした。

一方で、最新のスマートフォンの中には修理しやすく作られているものもあります。これは欧州で『修理する権利』が法制化された影響が大きいですね。設計の段階で修理を前提にすれば、修理のしやすさは格段に向上します。」

未来を見据えた「リペア」の可能性

日立製作所サーキュラーデザインプロジェクトで検討しているのは、単なる修理サービスの提供にとどまりません。将来的には、エレベーターやエスカレーターのようなインフラ製品や産業向け製品などのメンテナンス作業を公開することも視野に入れています。

「まずは、リペアが当たり前になった世の中をイメージし、そのために何が必要かを考えています。例えば、メーカーが3Dデータや部品を提供すれば、一般の人でも修理できるようになるかもしれません。

また、私たちが普段行っているサービスの様子を公開することで、リペアの重要性や価値を理解してもらえると考えています。これにより、多少修理費用が高くてもサービスの質に納得してもらえる可能性が高まります。

最終的には、日立の製品がリペアに適していると認識され、次の製品選びにもつながっていけばいいですね。そのためにも、こうした実験的な取り組みを続けていきたいと思います。」

サーキュラーデザインプロジェクトは、製品の長寿命化を通じて持続可能な社会の実現を目指しています。同時に、消費者と製品の関係性を見直し、モノづくりの在り方そのものを変革しようとしています。製造メーカーだからこそできる、この新しいアプローチが今後どのように発展していくのか、注目が集まります。