開拓当時の想いがつまった特別な庁舎

札幌の象徴として親しまれる北海道庁旧本庁舎、通称「赤れんが庁舎」をご存じでしょうか。

JR札幌駅から6〜7分歩くと、広い敷地の公園があり、奥に姿を現すのが「赤れんが庁舎」です。アメリカ風ネオ・バロック様式の歴史的建造物で、地域産の煉瓦や木材を用いて造られたもので、現在使われている新庁舎ができるまで、約80年に渡って北海道政を担ってきました。

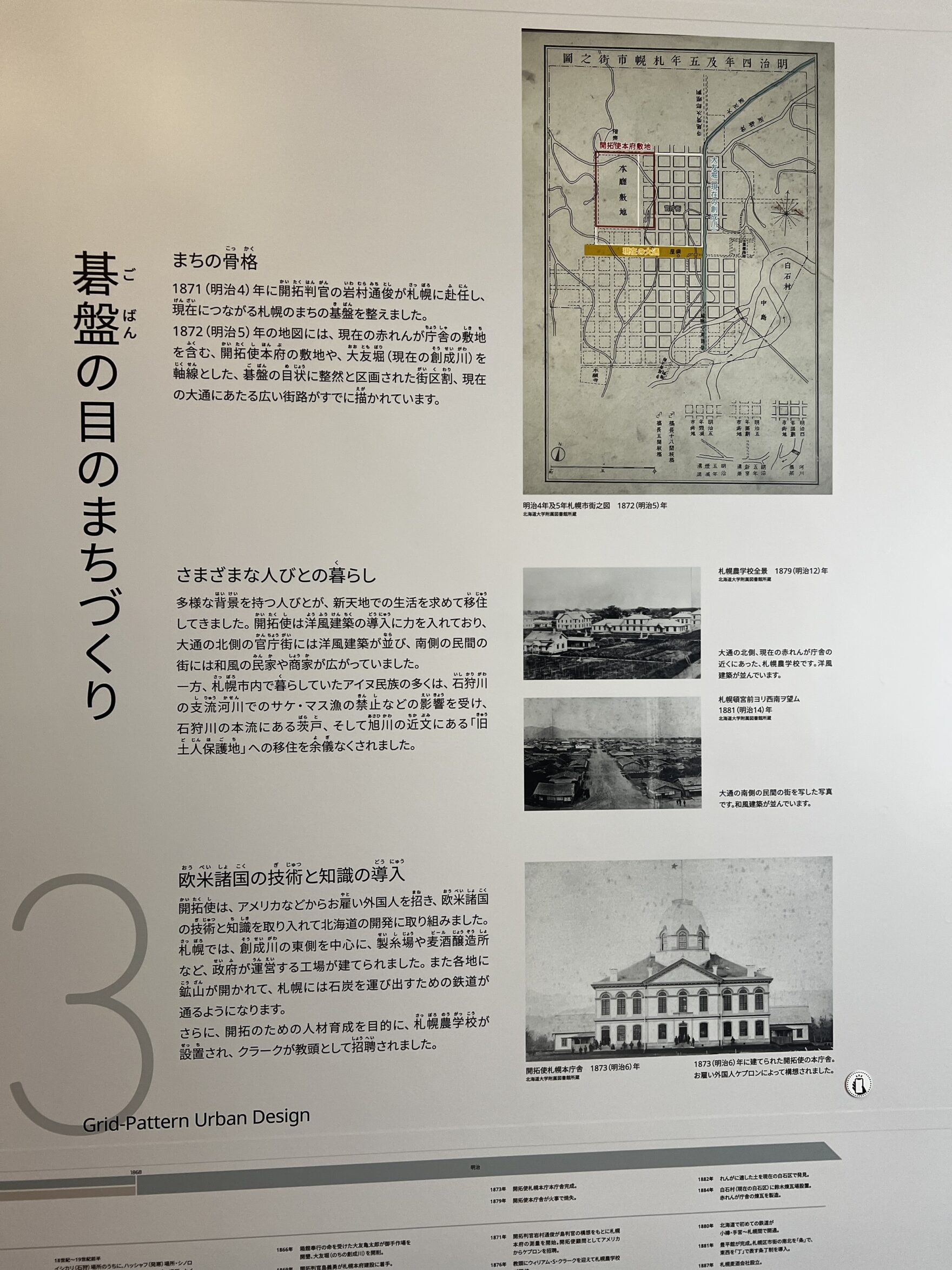

赤れんが庁舎が建てられたのは1888年(明治21年)。それまで北海道開拓を担っていた「開拓使」が1882年に廃止され、三つの県が合併し、1886年、北海道庁が正式に設立されました。北海道の開拓事業の一元化を目指した大きな制度改革でした。

北海道庁の設立を受け、すぐに新庁舎が建設されます。設計したのは、米国の大学で土木工学を学んだ平井晴二郎。平井は小樽にあるれんが造りの旧手宮鉄道施設機関車庫3号の設計も手がけています。自治体としての独立性を示したいという想いから、初代北海道庁長官・岩村通俊は、アメリカの州議事堂などを参考にした「八角塔(ドーム)」の設置を平井に指示します。岩村は、北海道開拓の重要性を政府に説き、北海道庁設置を働き掛けた人物で、このドーム屋根は北海道の近代化・開放的な未来を象徴するデザインとして、岩村のこだわりでもありました。

そして1888年に新庁舎が完成します。建物は、白石村(現在の札幌市白石区)で製造された煉瓦約250万個や、札幌軟石、北海道産の木材など地元の素材をふんだんに使用。まさに「地域資源による開拓の象徴」だったのです。

しかし完成からわずか7年後の1895年、ドームに不具合が起き、撤去されてしまいます。ドームなしの姿が長く続きました。さらに、14年後の1905年に火災が起き全焼してしまいます。ところが煉瓦だけが残り、2年後、復旧します。そして1968年には、北海道100年記念として、本格的な復原工事が行われます。

創建当時の図面が残っていなかったため、明治時代の写真を拡大し、れんがを1個1個数えて各部の大きさを算出するなど綿密な作業でした。主な復原は八角塔、屋根窓、換気筒、煙突、南北両側の脇玄関、屋根の棟飾りで、創建時の姿が蘇ったのです。

この復元によって、赤れんが庁舎の象徴であるドームが再び姿を見せ、1969年には国の重要文化財に指定されます。そこから約50年、また老朽化が進み、2019年から約5年にわたる大規模改修が行われ、2025年7月25日にリニューアルオープンとなったのです。

北海道の政治の中心であった赤れんが庁舎。紆余曲折を経ながらも、関係者による建物維持の努力がなされ、北海道開拓当時の人々の夢を載せた、1888年当時の姿を現したのです。老朽化を理由に簡単に取り壊されたり、建て替えられてしまう建物も多い中、この赤れんが庁舎は地域の歴史と文化のサステナビリティの好例と言えるでしょう。

サステナブルな改装で観光拠点に

建物の右横にはバリアフリー用の出口があります。障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳提示により手帳所持者と介護者1名(車椅子使用者の場合は2名まで)が無料になります。(一般は300円、学生200円)

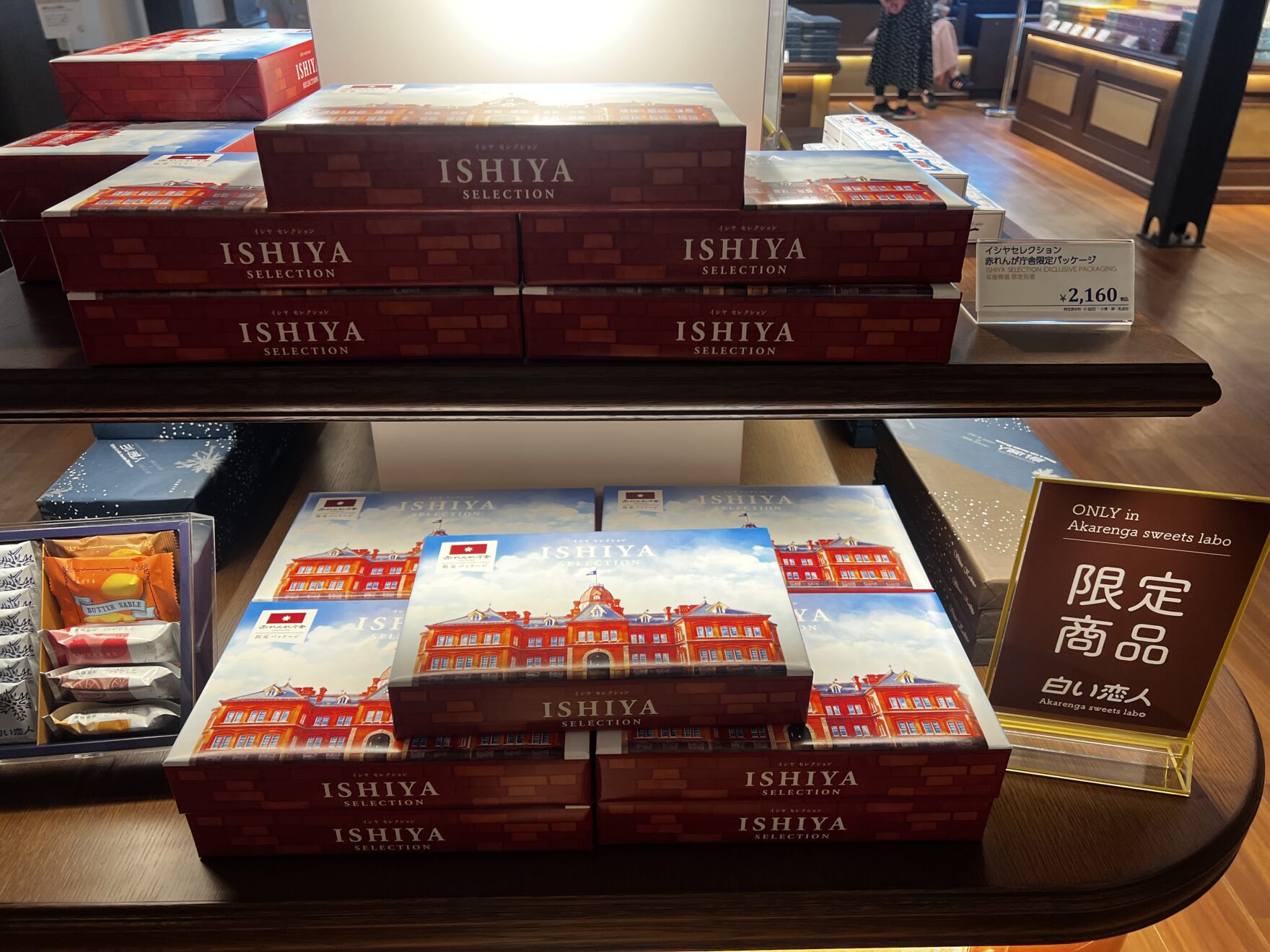

レストラン&白い恋人のショップ

一階には、北海道産の食材やドリンクが食べられるレストラン「House H」、そして「白い恋人」のショップがあります。

今回のリニューアルで札幌の新たな観光スポットになったほか、会議やイベントのための会場としても貸し出しています。北海道の歴史がつまった空間は唯一無二の会場として、国際的な会議などで世界に魅力を発信、地域に貢献してくれることでしょう。

▶赤れんが庁舎ホームページ