マイボトルを持ち歩く人が増えている今、給水スポットの情報を提供するアプリ「mymizu」が注目を集めています。世界20万箇所以上の給水スポット情報を提供し、使い捨ての飲料ボトルに貢献するこのサービス。mymizuを運営する一般社団法人Social Innovation Japanの共同代表 ルイス・ロビン敬氏とマクティア・マリコ氏に、サービスの概要や今後の展望についてお話を伺いました。

「水はみんなのもの」という原点

—mymizuの事業内容について教えてください。

mymizuは、給水をきっかけにサステナブルがあたりまえな世界の実現を目指すプロジェクトです。具体的には、無料でマイボトルに水を入れ、ペットボトルを買わなくても済むように給水できる場所を探せるアプリをつくっています。

世界中で20万ヶ所以上、日本国内でも1万4000ヶ所以上の給水スポット情報を提供しています。そのうち2500箇所以上は、カフェやレストランなどの飲食店が参加しています。その他、オフィスやジム、薬局など、様々な業種の店舗が給水スポットとして登録されているのが特徴です。

—mymizuを立ち上げたきっかけを教えてください。

mymizuの構想は、約5年前に遡ります。当時、私たちは環境問題に取り組む団体として活動していましたが、多くの企業から「日本の消費者は環境問題に興味がない」という声を聞いていました。しかし、私たちは海外での経験も長かった為あまり実感が持てずにいました。

そんな中、日本のペットボトル消費量の多さと、一方で水道水が飲める環境があることに着目しました。「水はみんなのもの」という30年前、40年前の常識を取り戻したい。そんな思いが、mymizuの原点となっています。

立ち上げ当初は実験的な取り組みでしたが、多くの人々の共感を得て、瞬く間に大きな動きとなりました。現在では、40万人以上のユーザーがアプリをダウンロードし、3万7000人以上が実際に給水を記録しています。これまでに80万本近くのペットボトルの使用を削減できたと推計しています。

コミュニティの力で広がる給水スポット

ーmymizuはどのように利用できるのでしょうか。

利用者の方はアプリをスマートフォンに入れます。実際に給水する際はアプリ内のマップを通じて近くの給水スポットを見つけ給水する流れです。公共施設などの給水スポットは誰でもすぐに給水できますし、飲食店やオフィスなどはmymizuを利用したいと伝えるとスタッフの方が給水してくれる場合もあります。

アプリ内ではユーザー個人の給水とペットボトルとCO2の削減量のレコーディングやmymizuユーザー全体での削減も分かるようにしています。これは自分自身のエコアクションでの達成感やコミュニティ全体で「小さなエコアクションが大きな社会変革に繋がっている」という機運を高めることを狙った為です。

ー給水スポットの登録はどのような形なのでしょうか。

飲食店やオフィスなど店舗を持つ方の自発的な登録がほとんどです。給水スポットの登録は無料で既存の設備を利用します。「サステナビリティに取り組みたいけれど、時間もお金も余裕がない」という店舗にとって、mymizuへの参加は取り組みやすい第一歩となっています。

ーユーザーの反応はいかがでしょうか。

ユーザーからは非常に前向きな声をいただいています。「こんなアプリを探していました」という声が多く、マイボトルでの困りごと、一度飲み切ってしまうと結局飲料を買わざるを得ない問題にマッチしているようです。

また、観光客からの反応も良好です。特にマイボトル文化が根付く海外からの観光客は、日本でマイボトルに給水できる場所を探すのに苦労しているようで、mymizuアプリが非常に役立っているという声を多くいただいています。

店舗側からも、「お客様との新しい接点ができた」「スタッフ同士で環境問題について話すきっかけになった」など、ポジティブな反応が寄せられています。mymizuを通じて、環境意識の向上だけでなく、コミュニケーションの活性化にも貢献できているようです。

企業や自治体とのパートナーシップで広がる影響力

—mymizuは様々な企業や自治体と連携されていますね。

企業との連携の一例として、NIKE JAPANとのコラボレーションがあります。ランニングと給水を組み合わせたキャンペーンを行い、ランナーに環境問題について考えてもらうきっかけを作りました。企業にとっては、顧客へのサステナビリティ啓蒙の機会となり、win-winの関係を築くことができます。

自治体との連携も積極的に行っています。現在、10つの地方自治体がmymizu自治体アライアンスに参加しています。例えば、名古屋市では給水キャンペーンを実施し、市民にmymizuアプリをダウンロードしてもらい、給水回数を記録してもらいました。キャンペーン期間中にどれだけペットボトルを削減できたかを市として集計し、環境への貢献度を可視化しました。

—今後の展望についてお聞かせください。

私たちの目標は、「ペットボトルを買う」という行動を「給水スポットを利用する」という行動に変えていくことで、環境問題の解決に貢献したいと考えています。

今後は、さらに多くの企業や自治体との連携を進め、給水スポットの拡大と利用者の増加を目指します。また、アプリの機能改善や新しいサービスの開発にも取り組み、より多くの人が気軽に環境に配慮した行動を取れるよう取り組みを進めたいと思います。

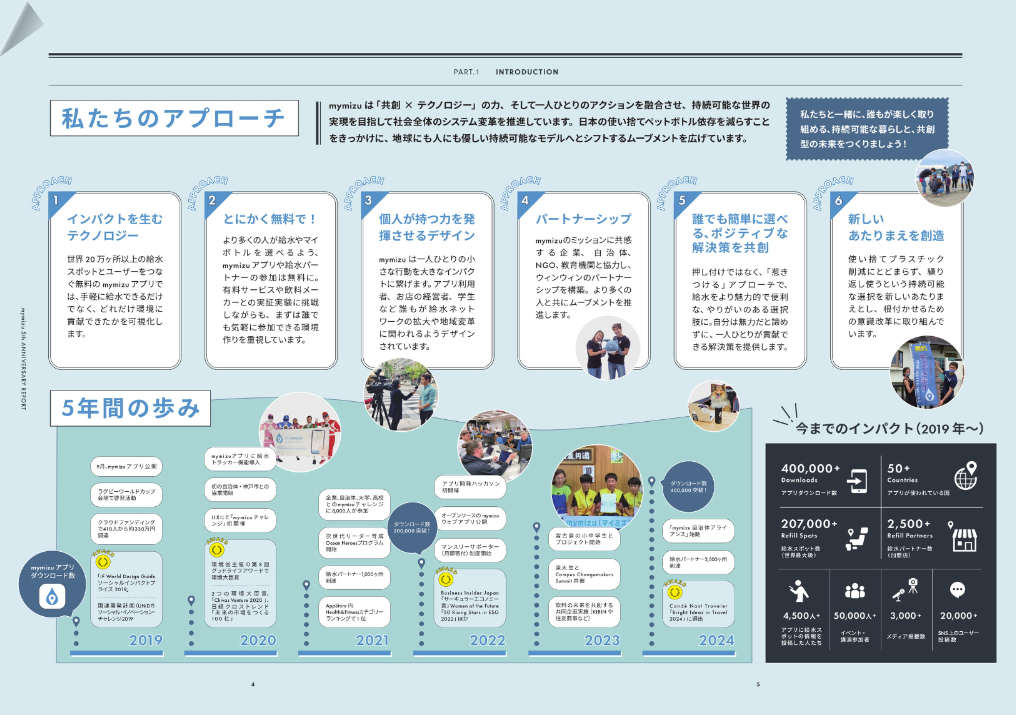

最近ではmymizuのローンチから5周年を記念したレポートを公開しました。こういった可視化にも意欲的に取り組み、mymizuを通じて、一人ひとりが「自分にもできることがある」と実感し、行動を起こすきっかけを提供していきたいと思います。

社員のアイデアから始まったホテルの給水スポット

mymizuの拡大には給水パートナーの協力が欠かせません。実際に店舗ではどのような形でmymizuの活動に参加しているのでしょうか。今回、給水パートナーに登録しているKAMAKURA HOTELに現場の声を取材しました。

—給水パートナー登録した経緯を教えてください。

スタッフがSDGsにかなり興味を持っていて、社内のアイデア賞にmymizuの提案を出したんです。それが採用されて、実際に登録が始まりました。KAMAKURA HOTELでは、SDGsへの取り組みを強化する方針を打ち出していた時期でもあり、系列の8HOTEL CHIGASAKIでもビーチクリーンなども行っていて、観光客の多く駅からのアクセスがよいKAMAKURA HOTELはmymizuとも相性が良いのではないかということで採用されました。

—実際の利用状況はいかがでしょうか。

多い日ですと1日に1、2人ぐらいはいらっしゃるかなという感じです。やはり観光客の方が多いですね。特に海外からのお客様にとって真夏の蒸し暑さは経験したことのないものだと思います。熱中症対策としてmymizuを利用して貰えるといいですね。

お客様がいらっしゃって、『お水入れてください』と言って水筒をお持ちになられるので、それをお預かりしてお水を入れてお渡ししています。複雑な手続きがない為言語の壁も感じません。

ホテルの入り口にはmymizuのステッカーを貼っており、それを見て気づいてくださる方も多いですね。鎌倉はサーキュラーエコノミーや環境に良い仕組みがたくさんあります。容器のリサイクルも進んでいますし、私たちもその一翼を担えればと思っています。海外からのお客様にも力を入れていきたいと思っているので、mymizuの取り組みはその点でも意義があると考えています。