分別を楽しむ資源の祭典

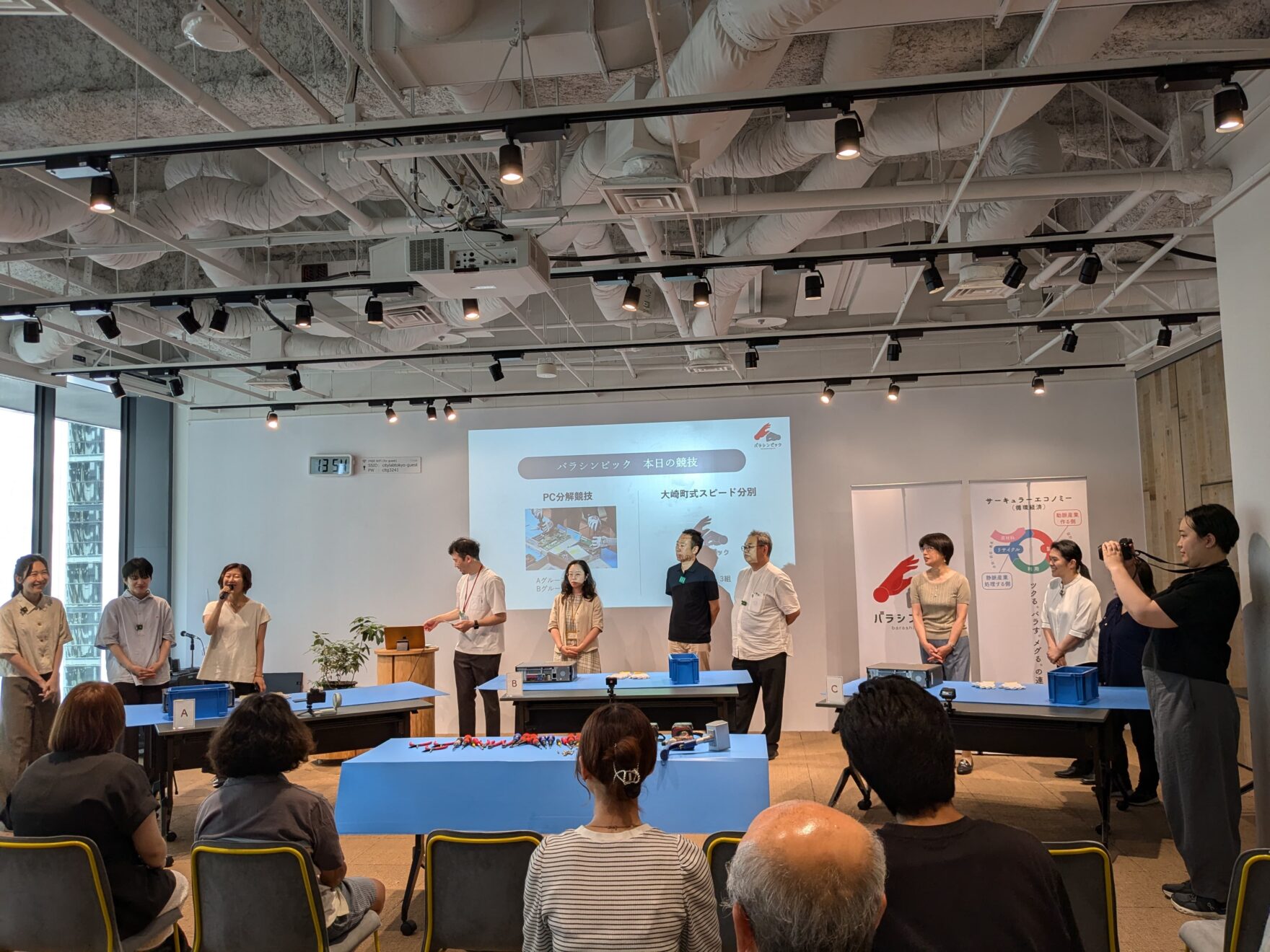

6月26日(木)、シティラボ東京(中央区京橋)にて、「分別を楽しむ資源の祭典 バラシンピック」というユニークな試みが行われました。その名の通り、「バラシ(解体・分別)」と「オリンピック」を合体させ、資源循環を競技として楽しもうというものです。バラされるのは、今回はパソコン。制限時間内に、どこまで資源価値を高めて分別できるかをチームで競います。

このプロジェクトの狙いは、製品をつくる「動脈産業」と廃棄物を資源に戻す「静脈産業」が立場を超えてつながり、共にサーキュラーエコノミーの実現を目指すもので、株式会社浜田(本社:大阪府高槻市、以下浜田)と合作株式会社(本社:鹿児島県大崎町、以下合作)の共催で行われました。

司会を務める合作取締役の鈴木高祥(すずき・たかあき)氏は冒頭、この企画の狙いについて説明しました。

「私たちは日頃、動静脈産業双方の活性化を目指していますが、同業種間の対話は硬くなりがちで、手を取り合って解決する機会が十分にないと感じていました。そこで、バラシ(解体・分別)を通し、動静脈産業が視座を合わせて対話ができる場を作りたいと考えこのバラシンピックを企画しました」

バラシンピックの特徴は「チーム戦」「資源回収」「選手全員での対話」の3つ。壊すことが目的ではなく、資源をレスキューする気持ちで取り組むことが重要だと強調されました。

「皆さん時間を気にしてすぐに取りかかりがちですが、最初によく解体するものを観察してから分解することを意識してください。それと、力任せに壊さないでください」という注意点も伝えられました。

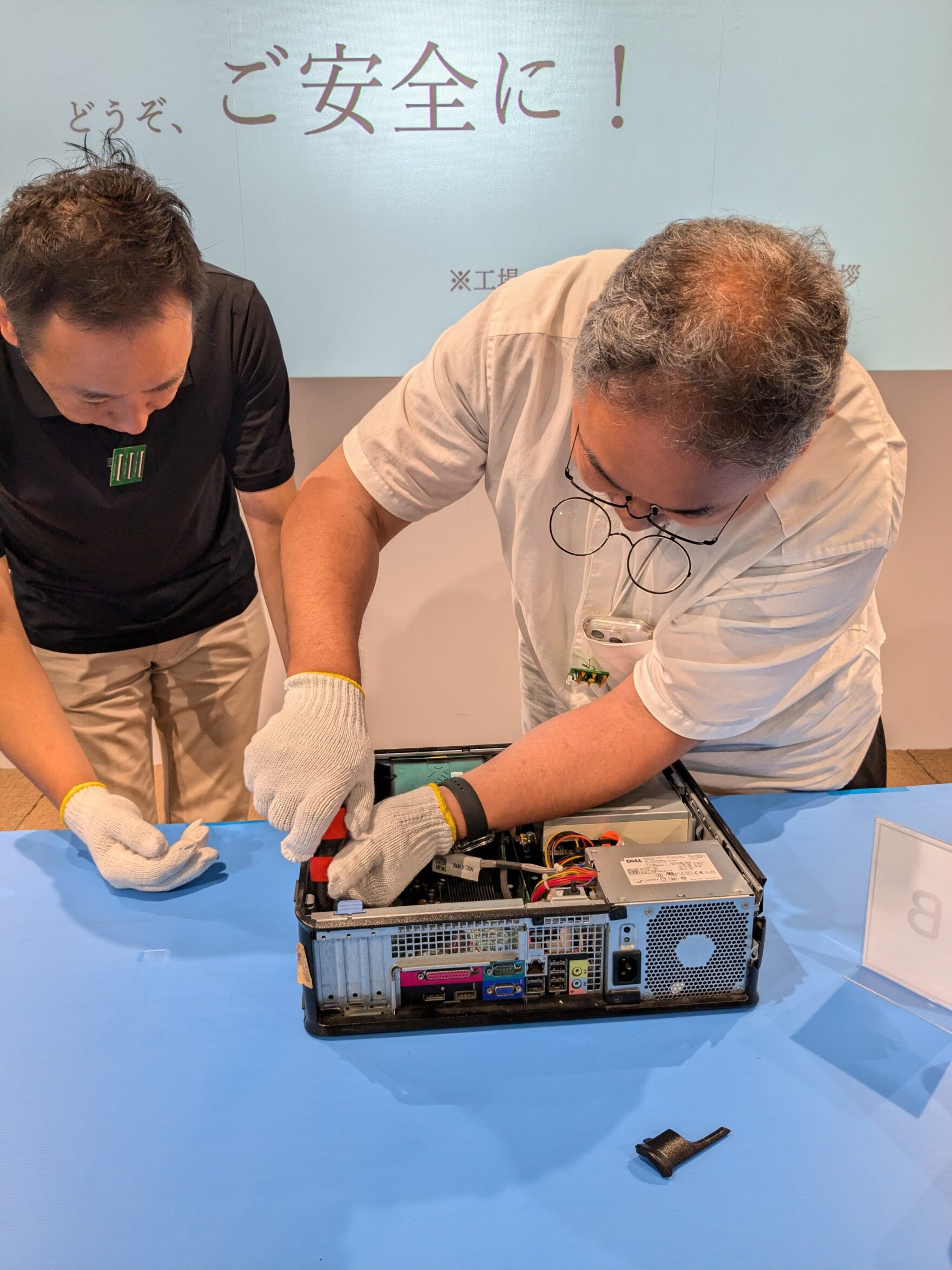

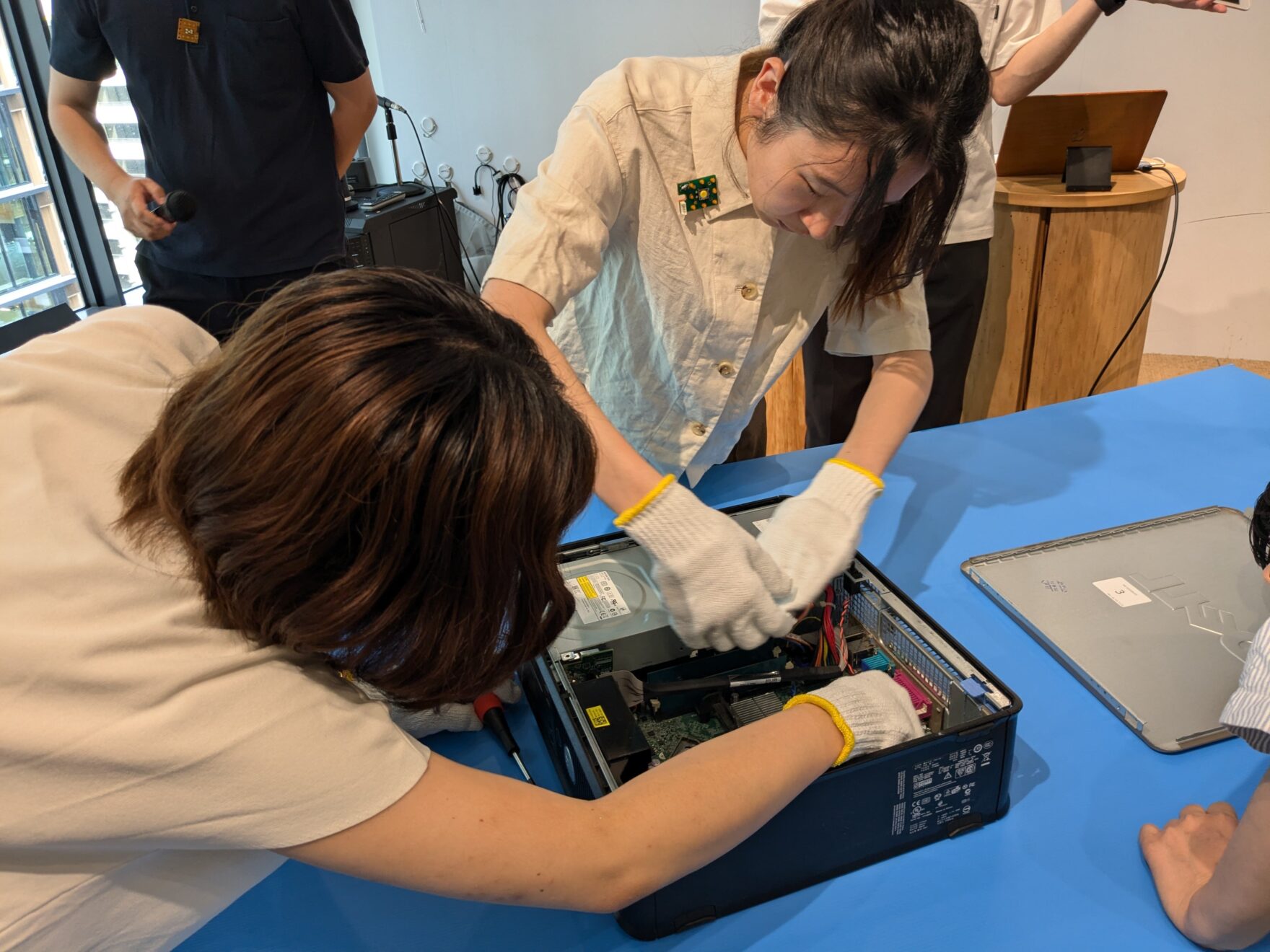

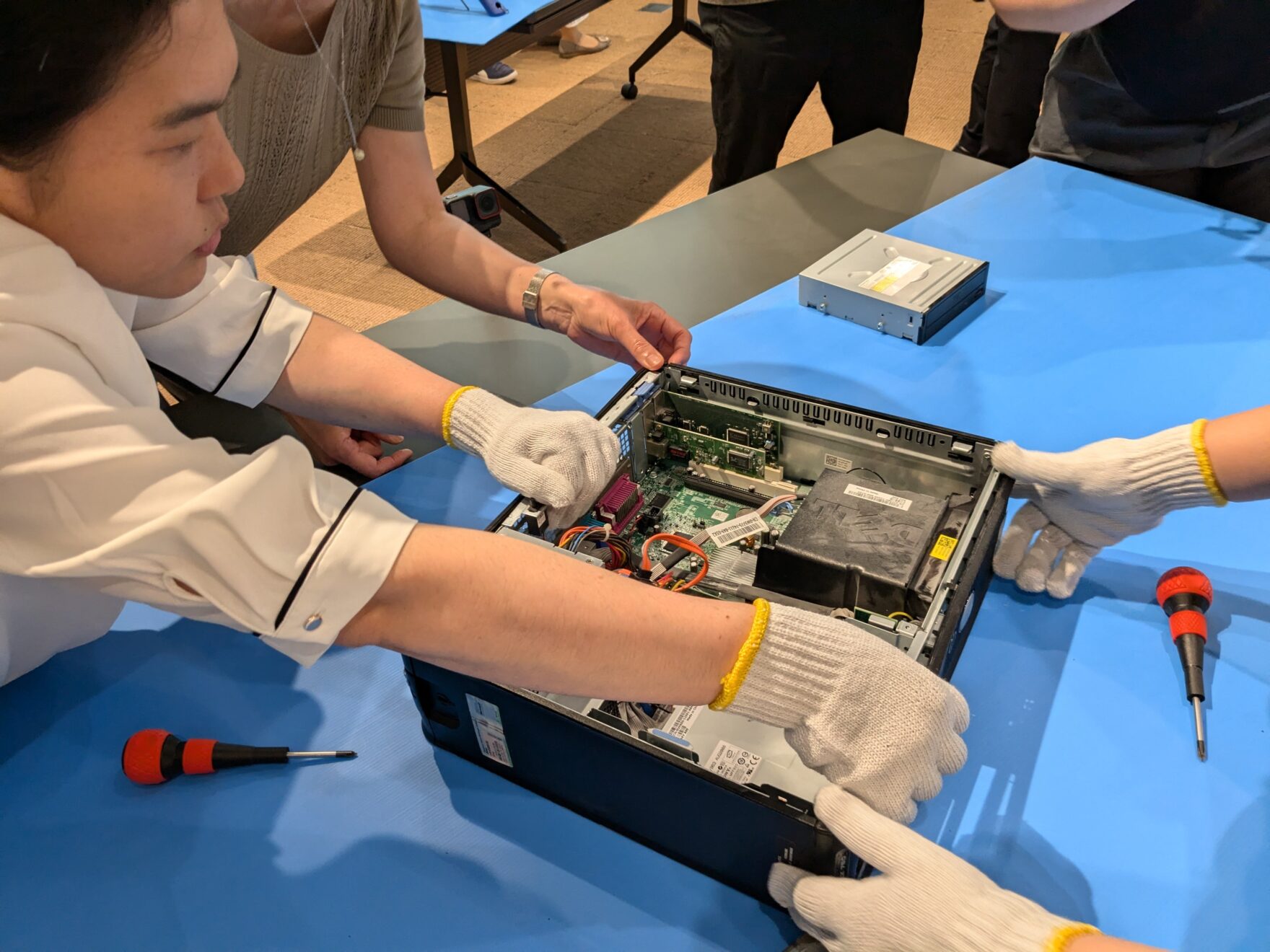

PC分解競技では、3人1組のチームのうち2人が「バラす選手」として実際に分解作業を行い、1人が「セコンド」として横から指示を出します。作戦タイム3分の後、10分間で分解に挑戦。残り3分になると電動ドライバーが使用可能になるというルールです。

参加者は皆さん悪戦苦闘しながらも、競技を楽しんでいました。

時間を10分に設定した理由

競技の終了後、浜田の企画管理部 海外事業・CE推進課課長の上田俊秀氏から各チームの点数発表と講評が行われました。

まずは上田氏から「なぜ10分なのか」という理由が伝えられます。

上田「私たち浜田では、日頃から様々な廃棄物の解体・分別を業務として行っています。今回の「バラシンピック」では、皆さんにその解体・分別作業を実際に体験していただきましたが、なぜパソコンなのか、なぜ10分という制限時間なのかには理由があります。

パソコンというのは、そのまま売ってもせいぜい数百円ほどの資源価値しかありません。でも、解体して中の価値ある部品を見つけ出して取り出すことで、1000円、2000円という価値に化けるんです。人の10分間の労働には当然コストがかかるわけで、その分を差し引いても利益が出せるような構造にしないと、私たちとしても続けられない。

だからこそ、何をどのような状態に解体・分別すれば資源として価値があるのか、という知識と判断力が求められます。小さな銅のコイルなども確かにありますけど、日本のように人件費が高い国では、そういうものをいちいち取っていたら逆に赤字になってしまうんです。

今回の体験を通して、皆さんには「バラす」ことの意味と、資源としての価値を見極める静脈産業側の視点を持ってもらえたらと思います。何を取るべきか、どこに価値があるのかを知っているかどうかが、循環型社会を支える鍵になると思っています」

日々資源循環を業としている企業だからこその奥深い示唆に、参加者はみな頷いていました。

結局、資源価値の高い部品を取りだしたのは6チーム中1チームのみ。実際の資源価値を元に順位付けされるので、競技としてもわかりやすく、バラシンピックの可能性を感じる機会となりました。

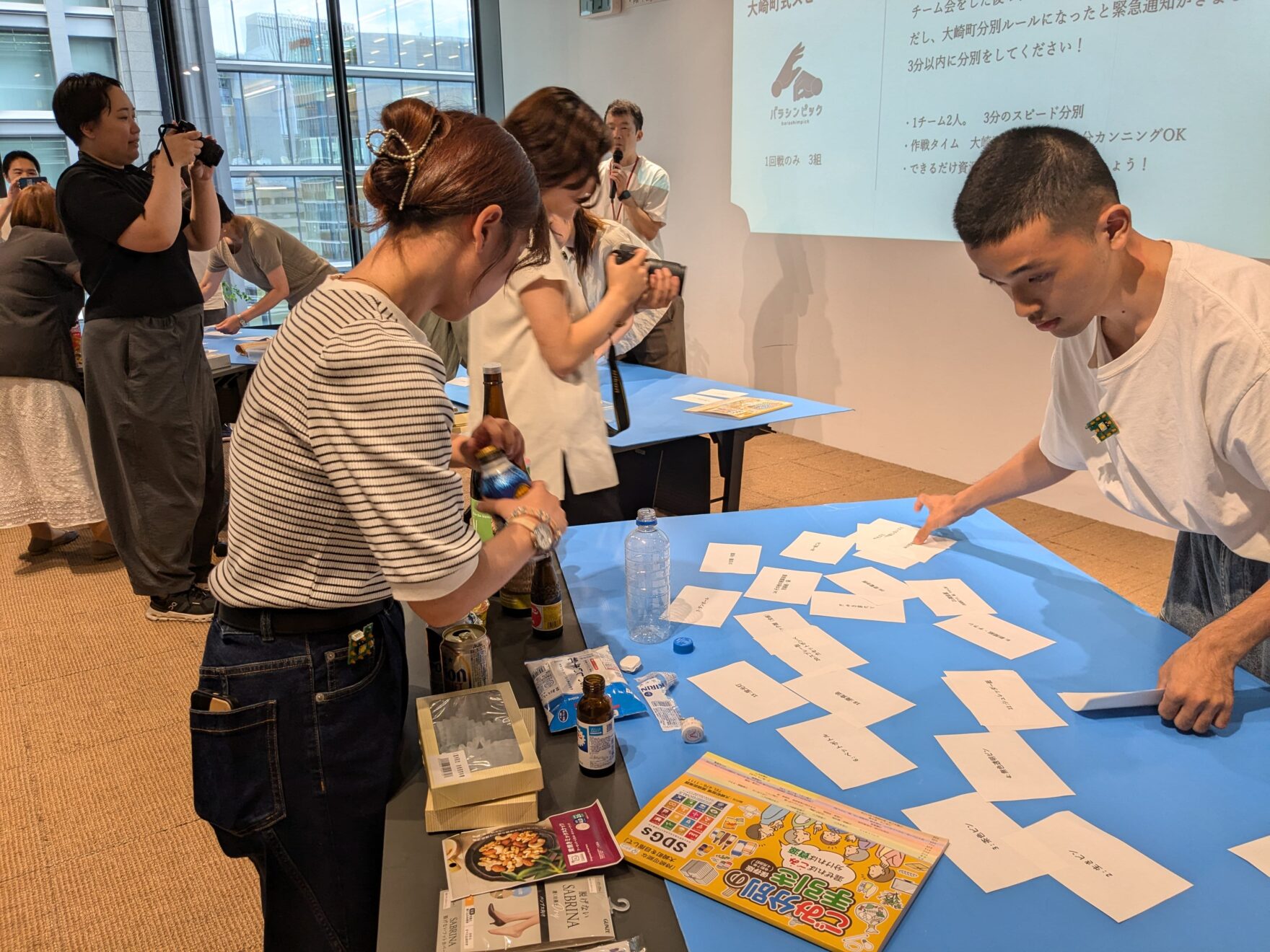

大崎町の28品目分別を3分でチャレンジ

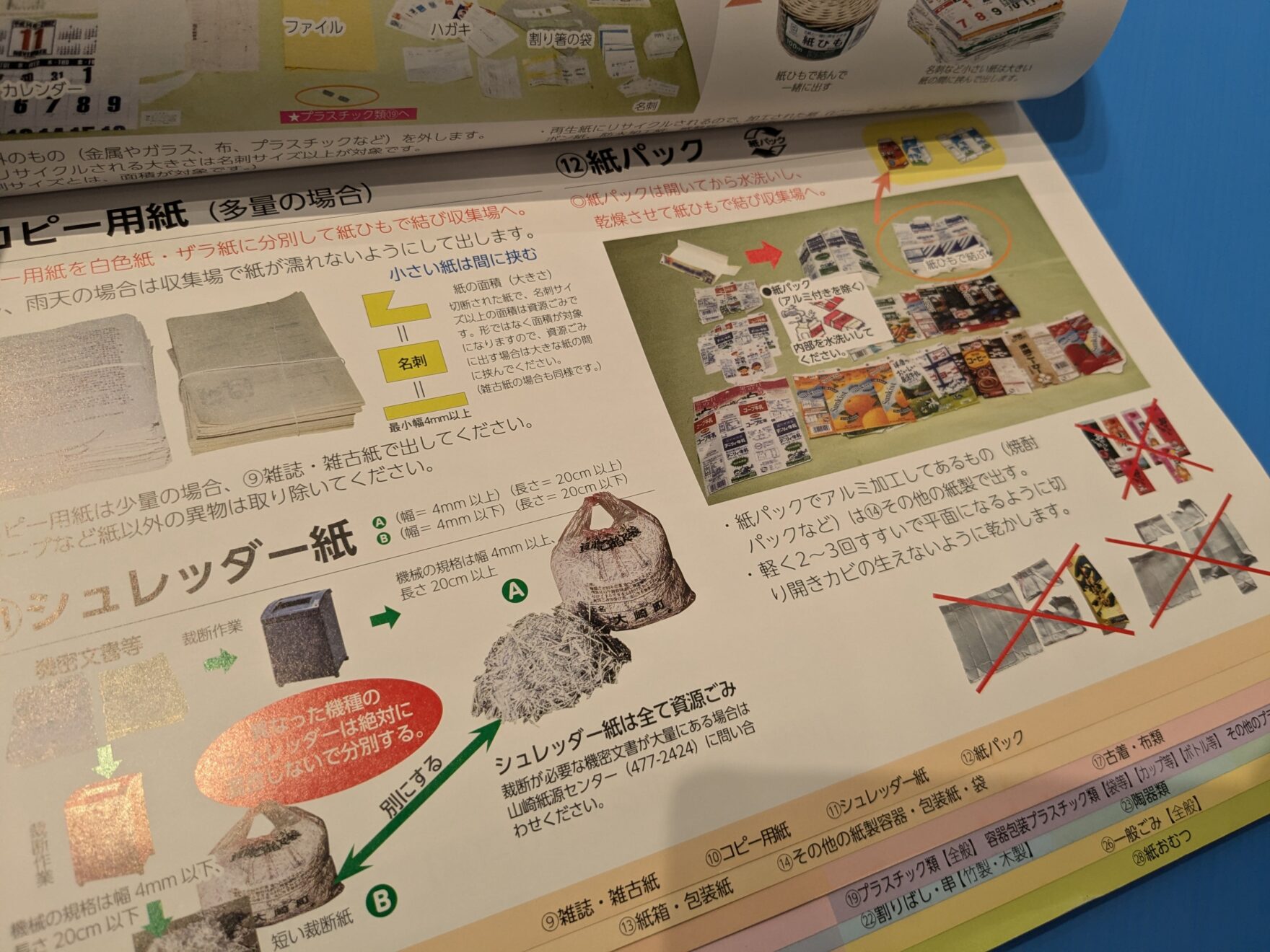

競技はもう一つ行われました。「大崎町スピード分別」では、リサイクル率日本一を16回連続達成し、合作が本社を構える鹿児島県大崎町の分別ルールに従って、3分以内にゴミを正確に分別するという難易度の高いチャレンジ。東京の分別ルールとは異なり、焼却炉のない大崎町では「燃やすゴミ」という概念がなく、全ては「一般ゴミ(埋め立て)」かそれ以外かに分類されます。分別種目はなんと28品目。日本一分別の厳しい自治体と言えるでしょう。

スピード分別の競技後、合作の担当者が参加者の分別結果を評価しました。想像以上に細かい分別ルールに、参加者からは驚きの声が上がります。

「この紙パッケージは内側が銀色になっているので、”その他紙”に分類されます」「この缶はキャップが雑金属で、中に金属じゃないパーツが入っているので注意が必要です」など、専門的な知識に基づいた説明が続きました。

特に参加者を悩ませたのは複合素材の製品でした。ヨーグルトの蓋、カップヌードルの容器、紙とプラスチックが組み合わさった包装など、一見すると単一素材に見えても実は複数の素材で構成されているものが多くありました。

「紙だけで8種類に分けられます。紙と書いてあっても何でも紙に再生できるわけではないんですよね。その他紙は固形燃料などに使われることが多いです」という説明に、参加者は普段何気なく捨てているゴミの行方について考えさせられました。

競技を終えた参加者からは「普段プラスチックと紙とか分けているつもりだったんですけども、見た目でアルミだとか判断できず、なんとなくプラかなと思ってプラに置いたところ、アルミが別だということを初めて知って勉強になりました」「よくよく見たらパッケージに全部書いてあるので、これからよく見ようと思いました」といった感想が聞かれました。

「つくる責任」から考える循環型社会

最後のパートは、特別ゲストの一般社団法人シンク・ジ・アース理事 上田壮一氏によるセッション。自身が手がけた「地球の時計」プロジェクトを例に、製品デザインと資源循環の関係性について語りました。

広告代理店を退職後、フリーの映像ディレクターに。94年に宇宙から地球を見る視点を共有したいとの想いで「アースウォッチ」を企画。98年にプロトタイプを作ったことを機に一般社団法人シンク・ジ・アースを設立。以後、プロデューサー/ディレクターとして地球時計wn-1、携帯アプリ「live earth」、書籍『百年の愚行』『1秒の世界』『未来を変える目標 SDGsアイデアブック』などを手がける。2017年よりSDGs for Schoolをスタート。グッドデザイン賞審査委員(2015-2017)、STI for SDGsアワード選考委員長。元多摩美術大学客員教授。

上田:2001年に地球の時計を作りました。宇宙から見た地球を、北半球が24時間で地球の自転方向にちゃんと回るという時計です。環境がテーマだったので、パッケージはダンボールを使い、衝撃吸収剤でもあり、時計にもなる、絶対捨てられないパッケージを目指しました」

しかし、環境に配慮した製品づくりを目指していたにもかかわらず、リニアエコノミー(直線型経済)から抜け出せなかったと上田氏は振り返ります。

「2022年で修理対応が終了し、今でも修理依頼が来るたびに心が痛みます。企画、デザイン、製造、販売、寄付までしたのに、最終的には廃棄しかない。しかも回収もできないので、それぞれの場所で廃棄されるんです。作り手としてはすごく嫌な気持ちです」

この経験から上田氏は、製品の最後をデザインに組み込む重要性を強調しました。

「作り手としても使い手としても、ストレスのない世界が来るだろうと思います。動脈産業と静脈産業を統合的に事業展開していく時代だと言われていますが、それは簡単ではありません。しかし、最後まで考え抜いた商品を作り出していく必要があります」

上田氏は海洋プラスチック問題にも触れ、津島の海岸に打ち上げられたゴミの写真を紹介しました。「縄文時代から変わっていないような素敵な海の風景」がゴミで覆われている現実を示し、「作るという行為は、最終的にはこういう光景を生み出してしまっている」と指摘しました。

最後に、上田氏からバラシンピックの今後の展開についてのアドバイス。

「入り口を堅苦しくせずに、壊していいという感じから入れば楽しいものになりそうです。イベントとしての完成度が上がると、競技性や分解する対象物によって違う学びがあるだろうし、そういうプロセスに参加しながら一緒に盛り上げていけたらと思います」

バラシンピックは今後も企業間での対話だけでなく、各地域の「課題・テーマ×資源循環」をテーマとした展開も予定しています。分解と対話を通じて、サーキュラーエコノミーの実現に向けた新たな一歩が踏み出されました。

現地レポート.png)