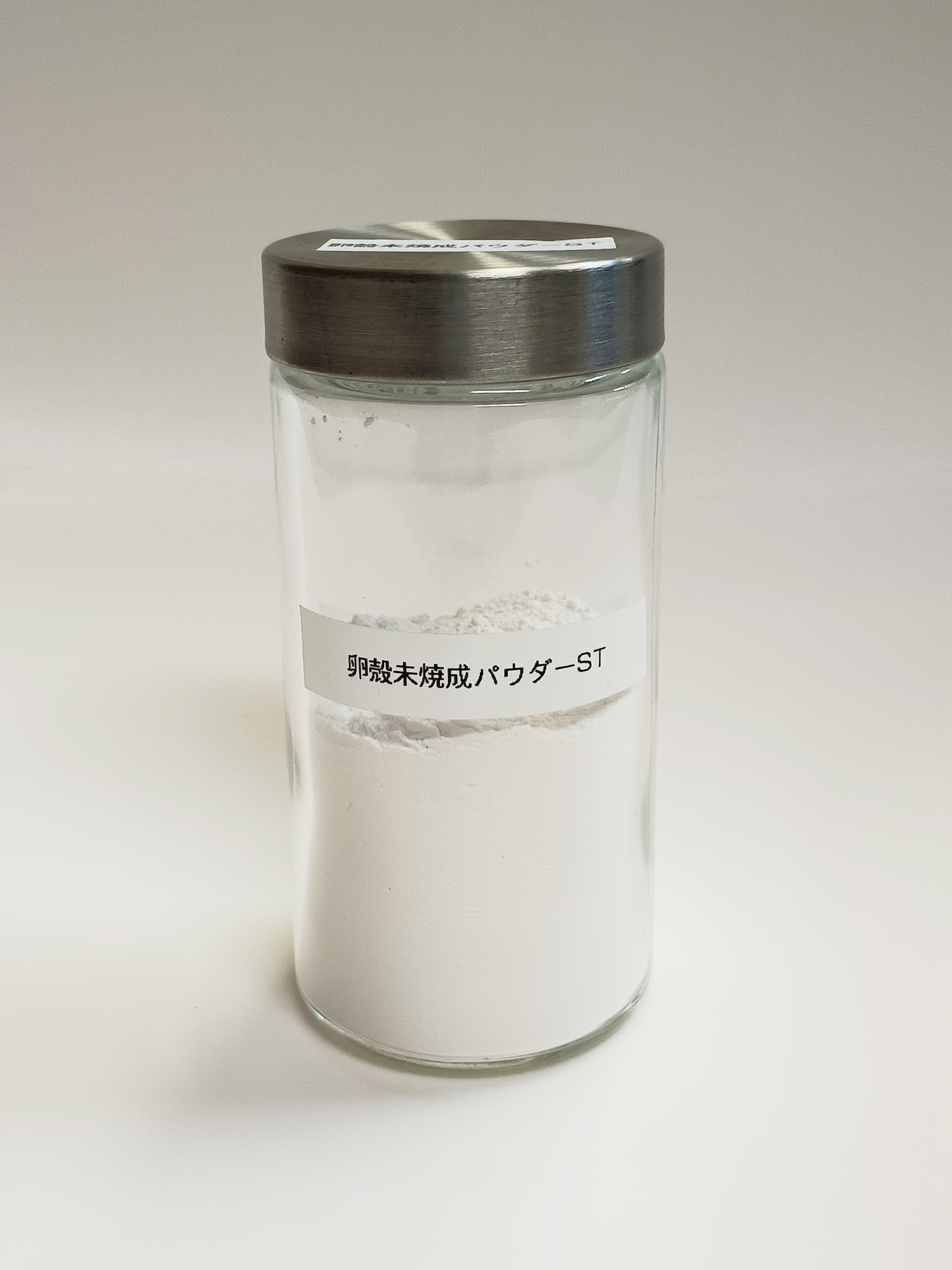

年間約25万トンが産業廃棄物として処分される卵の殻。その廃棄に月100万円もの費用をかけていた経験から、卵の殻を有効活用した素材開発に取り組む企業が誕生しました。

株式会社サムライトレーディングは、卵の殻を原料とした「プラシェル」「カミシェル」「シェルミン」という3種類の革新的な素材を開発。これらは大手企業のショッピングバッグや飲食店の食器など、私たちの身近なところで活用されはじめています。

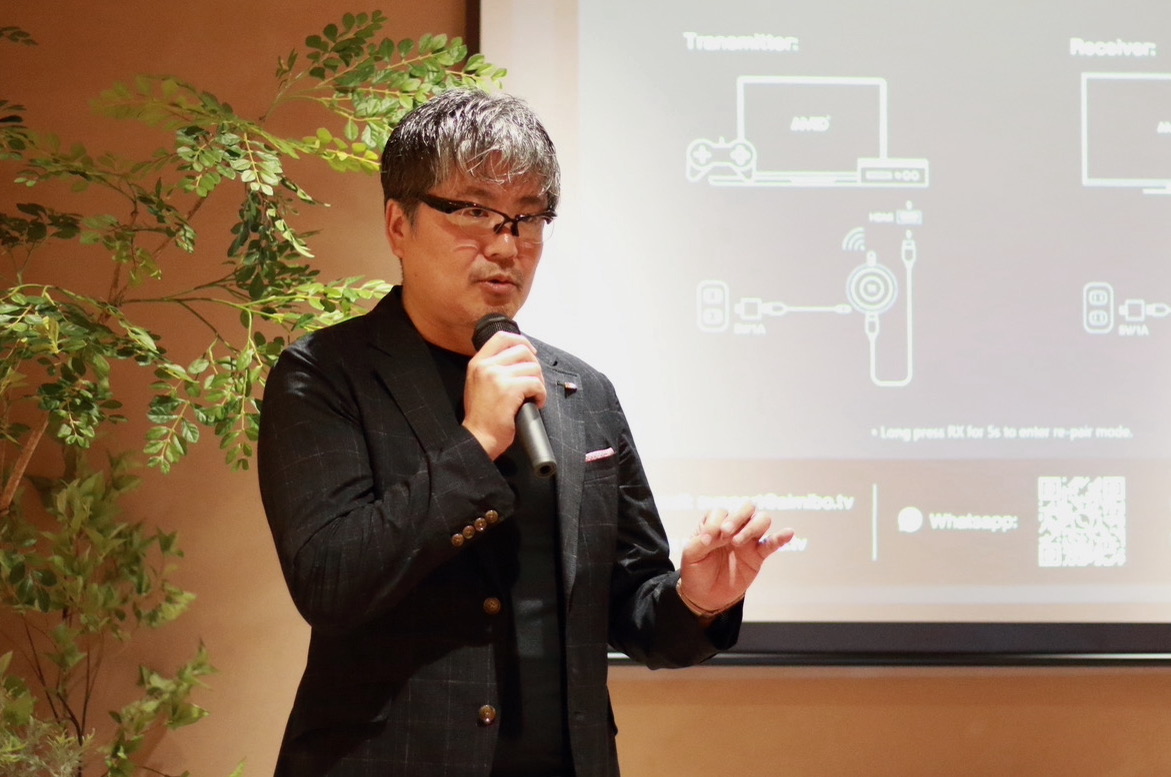

同社代表取締役の櫻井裕也氏に、卵の殻を活用した製品開発の経緯や環境への取り組みについて、詳しくうかがいました。

卵の殻の食器でEU市場を目指す

— 卵の殻を使った製品の開発を始めた経緯を教えてください。

もともとは飲食店向けにデザート類の製造・販売を行う食品会社を経営していました。その頃は卵の殻の廃棄に毎月100万円の費用がかかっていたので、「廃棄せずになんとか有効活用できないか」と考えたのがきっかけです。

当初は卵の殻を粉砕して、学校のグラウンドで白線を引くのに使ったり、畑の肥料や土壌改良剤として活用したりしていました。ですが、製品開発を始めてからは「片手間でできるものではない」と考え、食品会社の経営は父に引き継いでもらい、サムライトレーディングを設立して、卵の殻を使った製品開発に専念することにしました。

はじめはそのまま利用していたが、研究開発を経て

プラスチックや紙の原料にすることに成功した

— 最初の製品は卵の殻を活用したプラスチック素材「プラシェル」ですね。それまでにない発想ですが、開発は順調でしたか。

一般的に、樹脂原料に卵の殻を大量に入れると成形が難しくなります。成形しようとしてもポロポロと崩れてしまうのです。それを解決したのが、食品製造で培った技術でした。

例えばマヨネーズは油と酢と卵を混ぜて分離させないようにするため、材料を乳化させます。それを応用して、プラシェルには撹拌や分子量を揃える技術を用い、卵の殻を高い比率で入れることができました。

—プラシェルの発展形として、卵の殻を使ったバイオマスプラスチックの食器「シェルミン」を完成させていますね。

シェルミンは2021年から販売を始めて、すでに大手外食チェーンなどで採用されています。落としても割れず、見た目は陶器のようなツヤのある素材ですが、可燃性なのが特徴で、交換時期が来たら一般ゴミとして廃棄することができます。

しかし当社としてはさらに一歩進めて、使用済みのシェルミンを回収して粉砕し、もう一度シェルミンに戻すリサイクルを行いたいと考えています。今は試作段階で、従来のシェルミンで原料に占める卵殻の比率が約60%だったのに対し、リサイクルシェルミンは66.6%まで上げられることを確認しています。

— 原料の3分の2が卵の殻なのですね。

この比率はEU市場を意識したものです。EUではプラスチックのバイオマス比率を定める議論が進んでおり、50〜55%と言われた時期もありましたが、確定はしていません。基準が決まったらそれを余裕をもって超えられるように、JETROと確認作業を進めながら高いバイオマス比率での完成を目指しています。

卵殻による新しい紙「カミシェル」の可能性

— 2020年に木材パルプと卵の殻を主原料とする紙「カミシェル」を製品化しましたが、プラスチック素材の開発で満足せず、紙の開発にも乗り出したのはなぜでしょう。

紙は多くの可能性を秘めています。使用される場面が多く、DX化が進んだとしても、ショッピングバッグのようにデジタル化で解決できないものが必ずあります。

実際のところカミシェルの販路は急拡大していて、カタログなどの情報用紙、包装資材、紙ファイルや封筒などのステーショナリー類として使用されています。最近では大手百貨店や大阪・関西万博のパビリオンの紙袋にも採用されました。

— 紙厚にさまざまな種類があるのですね。

カタログ印刷など情報用紙として使える薄い紙から、パッケージ向けの厚紙、紙袋の持ち手にできる紙ひも、クリップのように使える特厚の紙まで、多くのバリエーションがあり、用途も幅広いです。カレンダーの留め具にすれば分別の手間が省けるので、リサイクルしやすくなります。

— 一般的な紙は、木材パルプのほかに炭酸カルシウムが原料として加えられていますが、カミシェルは卵の殻に由来する炭酸カルシウムを使用しており、原料の由来は違っても物性は同じだから、他の紙と一緒にリサイクルに回すことができるということでしょうか。

そうです。普通の紙に使われている炭酸カルシウムは石灰石を砕いたものです。私は埼玉県生まれで秩父に何度か行ったことがあるのですが、そこで名山とも言われる武甲山が、子供のときに見たシルエットよりずいぶん低く平らになっていることに驚きました。セメント材料にする石灰岩の採掘によってそうなったのでしょうが、一抹の淋しさを感じましたね。

— 卵の殻の活用によって石灰石が不要になれば、採掘の抑制が期待できますね。

そもそもはじめにプラスチック素材を開発したのも、産廃の利活用とともに、化石原料である石油の使用を抑えようという意図がありました。石灰石は枯渇資源ではないけれど、採掘を行わずに済めばそれに越したことはありません。

カミシェルの製造法に関しては当社が特許を取得していますが、このような紙をもっと広めたいので、環境保全の趣旨を理解してくれた一部の製紙会社とは、無償でライセンス契約を行っています。

環境対応は企業存続の必須条件

— サムライトレーディングでは「サムライスピリッツ2030」という取り組みも行っているそうですね。これはどんな取り組みですか。

2030年までにさまざまな環境目標を達成し、カーボンニュートラルを実現しようというものです。私個人は食品会社を経営していた頃から環境問題に関心があり、食品残滓の低減に取り組んでいましたが、日本では環境に関する取り組みが始まっても、流行りや掛け声で終わってしまうことが多かったですよね。なかなか継続しないので、会社として環境事業に乗り出すタイミングをつかめずにいました。

ですが、2015年に国連によってSDGsが採択されたときは、「これは今までとは違う」と感じました。世界中が足並みを揃えて取り組む姿勢を見て、本格的に事業化に踏み切る決断をし、2017年にサムライトレーディングを設立したのです。

その後、Apple社がサプライチェーンも含めて「2030年までにカーボンニュートラルを目指す」という発表を行い、取引先にも脱炭素化を求めました。それを知って、環境対応は企業にとって「経営に余裕があるから取り組む」ことではなく、「しなければ命取りになる」と思ったのです。

—これまでの経験をもとに、近年では環境対応をテーマにした講演や啓蒙活動も行っていますね。

SDGsとは何か、気候変動への対策の必要性などを伝える土壌を作らなければ、いくらよい製品を作っても受け入れられませんからね。

企業経営者や高校生を対象にしたSDGsの勉強会では、ある企業が「来期から推進室を立ち上げる予定です」と発言したのに対し、高校生が「今は何もやっていないのですか? 推進室の立ち上げを待つ間に、今日からでもできることがあるはずです」と言い、参加した経営者たちを慌てさせました。

大人たちがどこか他人事として捉えている環境問題は、実のところ目の前の危機であり、いますぐ対応すべき切実な課題だということを、若い世代はよく知っています。大人として、あるいは経営者として、心しておかなければならないことです。

— 製品と開発目標、啓発活動についてうかがってきましたが、今後の展望をお聞かせください。

紙素材のカミシェルには大きな可能性を感じていて、今後も注力していきたいと考えています。また、バイオマスプラスチックのシェルミンをEU市場で勝負できる製品にしたいというのは、先ほど申し上げた通りです。

卵の殻は国内で毎年25万トンが産業廃棄物として処理されていますが、私たちの技術でそれを減らし、同時に石油由来のプラスチックの使用や石灰石の採掘も減らすことができます。一石二鳥・三鳥の効果があるのです。

講演会などを通じて他社の動向を見ていると、「失敗したくない」と、最初の一歩を踏み出せずにいる企業や経営者が多いことがわかります。ですが、見送り三振ばかりではホームランは絶対に打てません。失敗を恐れずぜひともチャレンジしてほしい。

環境問題は一人ではなく、多くの人や企業が連携して取り組むことが大切です。そういったネットワークもありますので、一歩踏み出せば必ず次に目指すべき道が見つかるはずです。