小中学校で使われている学習机。天板部分は純粋な木材に見えますが、実は表面がメラミン(樹脂)で加工されています。このためリサイクルが難しく、古くなったものはほぼ廃棄処分されています。

こうした状況に問題意識を強めていたコクヨは、2024年からうつほの杜学園と協働で、廃棄予定の学習机の天板を再利用する実証実験「学習机再生プロジェクト」を実施。天板のリサイクルに成功しました。プロジェクトの詳細や今後の展望を、コクヨ株式会社サステナビリティ推進室企画ユニット・ユニット長である横手綾美氏、ものづくり生産本部戦略統括室統括グループでリーダーを務める中村仁士氏にうかがいました。

私立小学校と協働で取り組む「学習机再生プロジェクト」とは?

―コクヨでは、これまでリサイクルが難しいとされてきた、メラミン付き木材のリサイクルに成功しました。その契機となった「学習机再生プロジェクト」は、どのような経緯で始まったのでしょうか。

本プロジェクトは、コクヨと和歌山県田辺市の「うつほの杜学園」(2025年4月開校の私立小学校)が協働し、廃棄される学習机の天板を再利用する実証実験です。

2024年にうつほの杜学園から相談を受けたことがきっかけでした。うつほの杜学園はグローカル(グローバルとローカルの両方の視座を持つことを表す言葉)や探究学習に力を入れていることに加え、地域活性化なども含めた広いビジョンをお持ちでした。

一般的に、コクヨは文房具やオフィス家具のイメージが強いと思いますが、現在はオフィスや学校空間全体のプロデュース、学び方や働き方の提案などソフト面も含めて取り扱う会社として進化してきています。そうした経緯から、地域との連携などのアイデアも含めて何か一緒にできないか、とお声がけいただきました。

ちょうどコクヨでは、2023年から学習机の天板(メラミン加工された木材)のリサイクルの研究に着手していたため、机の天板を再利用する取り組みを提案しました。

―実証実験開始前からすでに、リサイクルに着手されていたのですね。

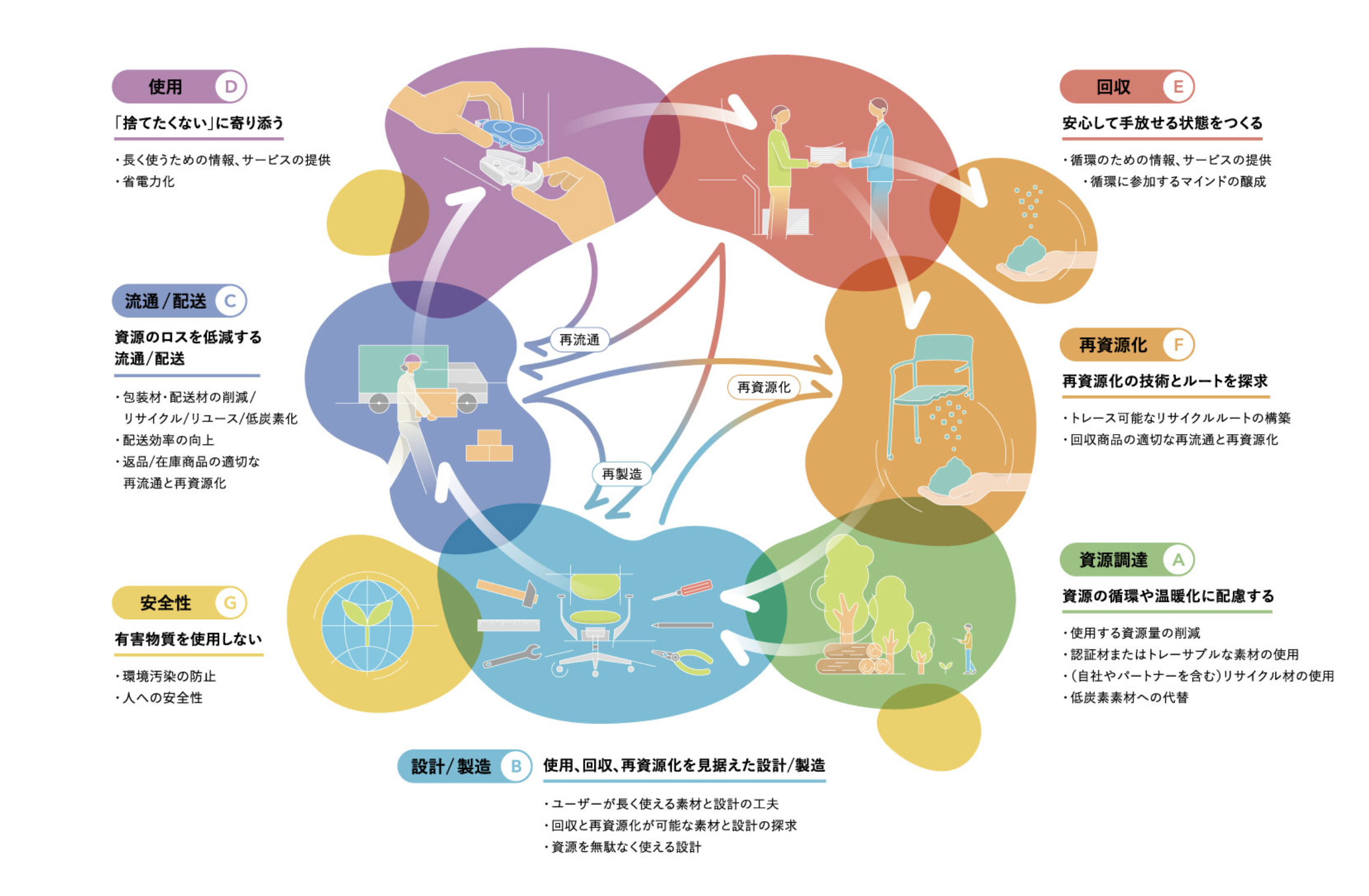

はい。コクヨでは、グループ全体の重要課題の一つとして「循環型社会への貢献」を掲げています。具体的には、「SUTENAI CIRCLE」(ステナイサークル)という循環指針の元、2023年からメラミン加工された木材の再資源化や再利用に研究ベースで取り組んできました。

メラミン加工された木材は、学校の机だけでなくオフィス家具などにも多用されていますから、グループ全体の資源循環の仕組みを加速していく上でも重要な要素だと考え、研究を進めてきました。

リサイクルが困難だったメラミン付き木材 成功の要因

―メラミンで加工された木材は、メラミン部分を剥がせないためリサイクルが困難とされてきました。今回、成功の決め手は何だったのでしょう。

これまでは、異物であるメラミンを剥がす、もしくは除去する方向でリサイクルを検討してきました。しかし、その発想の根本を変えたのです。メラミンを取り除くのではなく、「そのまま砕いて一緒に再利用する」方法を採用しました。第一歩としては、この切り替えが大きかったですね。

しかし、天板を砕いた材料のみで固めると、想定した強度が担保できません。そこで今度は、間伐材のチップを配合しました。リサイクル材100%と比べて強度が高まり、大型のボードに耐えうる性能とすることができました。

―メラミン加工された木材のリサイクルでは、強度が課題になったということですか。

そうですね。最終的には強度が一番のネックになりました。強度を担保するために、天板を砕く大きさも試行錯誤しましたし、チップを固める際の接着剤の配合やプレスの条件などは、何度も見直しました。粘り強く研究や実験を続けたことが、良い結果につながったと考えています。

今回の実証実験で制作に成功したボードは、掲示板としてうつほの杜学園の図書館などで利用されています。また、古いテーブルも再利用しており、元のテーブルの天板の上に化粧ボードとして貼り付けています。

私たちの最終的な目標は、「天板から天板へのリサイクル」です。そのためにはさらなる強度が必要となりますので、現在も研究を進めています。

―リサイクルにあたり、他団体とも連携されていますね。

全体のアドバイザーとして株式会社ごみの学校に、ボードの技術開発および生産を株式会社エスウッドにご協力いただいています。

ごみの学校には以前からアドバイザーを担っていただいている経緯もあり、今回も連携先をご紹介いただくなど、全体的な調整をお願いしました。

エスウッドは、国産の間伐材などを使用したボードの開発・製造に、20年以上取り組んできた会社です。そのノウハウを元に、私たちの研究の柱となる「天板を砕いて固める」部分にご協力いただきました。

リサイクルや資源循環は、本気で取り組むならば私たち一社だけではできません。互いに協働して得意な部分を生かし合いながら、同じ方向を目指して進んでいくことが大事だと実感しています。

次世代の意識を育む環境教育 学校や自治体と協働する意義

―うつほの杜学園の子どもたちから、リサイクル化粧板を使った掲示ボードやテーブルについての感想などは届いていますか。

子どもたちに掲示板やテーブルが古い学習机をリサイクルしたものだと伝えると、非常に驚き、感動するそうです。開校前の内覧会でも、参加した保護者やお子さんに説明すると、「そんなことができるんだ!」と感心してくださいました。

再生した化粧板は、表面を加工していないため特有の手触りがあり、見た目も独特です。学校内にあると良い意味でインパクトがありますが、天然素材なので悪目立ちせず空間に馴染みます。また、うつほの杜学園は、10年前に廃校になった校舎を再利用しています。結果的に、こうしたコンセプトを象徴するプロダクトになったのではないかとも思っています。

―子どもたちが身近なところから資源循環やリサイクルを学ぶことができ、環境教育にもつながりそうです。

そうですね、学校と協働で今回のプロジェクトを実施できたのは、環境教育面からも非常に有意義だったと感じます。子どもたちが取り組みを知ることで、リサイクルの意義や価値を理解し、自らの実践にもつながっていく。社会的意義が大きいと実感しています。

水平リサイクルに向けて 今後の課題と展望

―天板(メラミン加工された木材)のリサイクルについて、今後の課題などはありますか。

今回のプロジェクトはまだ実証実験レベルで、量産までには至っていません。品質面、コスト面ともに課題が残っています。今後も研究を続けていきますが、その方向性として大きく二軸で考えています。

一つ目は、先述したように「天板から天板へのリサイクル」、つまり水平リサイクルです。ボードについては今回のプロジェクトで研究が進みましたが、そこにとどまることなく今後は天板へのリサイクルに向けて、研究を進めていきます。

もう一点は、志を共有できるパートナーとの連携です。天板リサイクルは、コスト面のみで考えると壁にぶつかってしまいますが、環境教育や循環型社会の実現などさまざまな付加価値があります。そうした意義に共感してくれるパートナー、学校などの教育機関や自治体などと連携することが、今後のカギになると考えています。

―学習机の天板以外にも、リサイクルについてさまざまな相談が寄せられているそうですね。

実はコクヨでは、オフィスや学校などの家具だけでなく、お客様の事業から排出される廃棄物(例えば食品を扱う会社なら食品残渣など)のリサイクルについても相談されることがあります。今後はこうした分野についても、お客様と対話しながら研究を進めていきたいと思っています。

参考事例として紹介すると、2024年には、甲子園球場で使用されたビールカップを回収・リサイクルして繊維に再生し、それらをクッション材として使用したスタジアムチェアーの開発を行いました。

みなさん捨てることへの罪悪感が強く、何とかリサイクルできないかと考えていることがひしひし伝わってきますから、私たちが貢献できる方法を探っていきたいです。

―今回お話を聞いて、資源循環にさまざまな形式で取り組まれていることがわかりました。今後の展開を楽しみにしています。ありがとうございました。

※文章中は敬称略

(画像はすべてコクヨによる提供)