東京都内の商業施設から発生する廃棄物問題に焦点を当てたセミナー『【はたらくところとごみの研究所】~都内10万人が働く商業施設/百貨店でのサステナアクションを考える~』が開催されました。「ごみの学校」が主催したこの会では、公益財団法人東京都環境公社、大丸松坂屋、三菱地所、良品計画の担当者が登壇。事業系ごみの現状や課題、先進的な取り組みが共有されました。家庭での分別意識は高まる一方、オフィスや商業施設ではなぜ資源循環が進まないのか。各社の具体的な施策や今後の展望を紹介します。

オフィス・商業施設の分別が難しい理由とは

本イベントを主催した「ごみの学校」代表の寺井氏は、オフィスビルや商業施設での廃棄物管理の難しさについて説明しました。これらの施設では、従業員だけでなく一般客も多く出入りし、店舗も多様で、ごみの種類や量が複雑化します。そのため分別ルールの設定や徹底が困難で、発生するごみの多くは事業系一般廃棄物として自治体が処理しています。

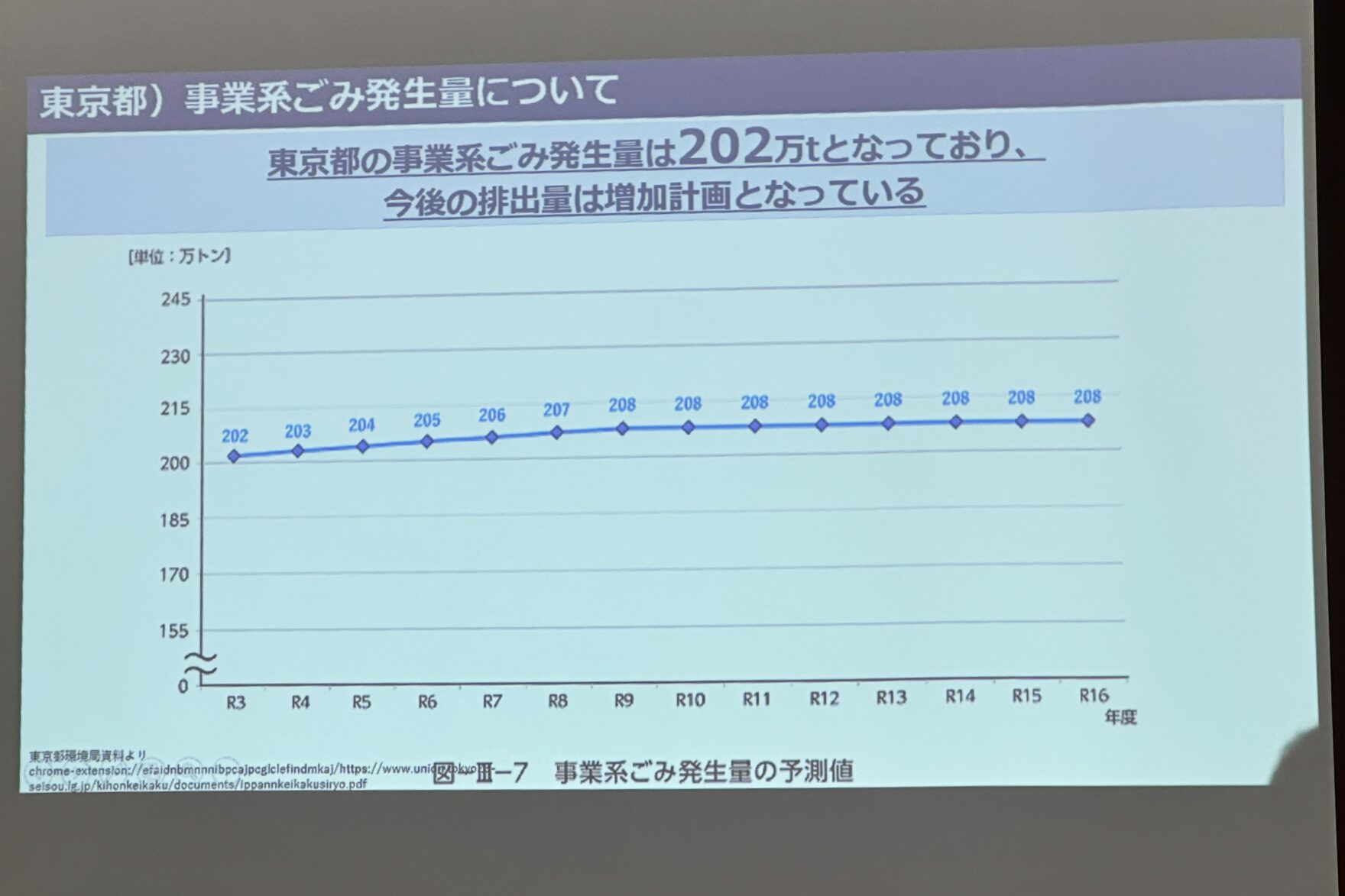

東京都では年間約202万トンの事業系ごみが発生し、今後も増加傾向。再資源化率は55%で横ばいが続いており、28%には資源化可能な紙やプラスチックが含まれているとの調査もあります。

こうした課題に対し、寺井氏は「分別精度の向上と、リサイクル可能な品目の拡大が必要」と強調。従業員教育や分かりやすいルール設計など、ハード・ソフト両面の改善が求められています。

回収・再利用・教育まで。資源循環の現場に広がる実践の輪

東京サーキュラーエコノミー推進センター(T-CEC)の取組について(公益財団法人東京都環境公社)

公益財団法人東京都環境公社の小川氏は、「ゼロエミッション東京戦略」の概要とT-CECの取組について説明しました。東京都は、2050年ゼロエミッションを実現するため、資源循環分野における2030年までの目標として「一般廃棄物のリサイクル率37%」「家庭と大規模オフィスビルからの廃プラスチックの焼却量40%削減(2017年度比)」「食品ロスの発生量60%削減(2000年度比)」を掲げています。

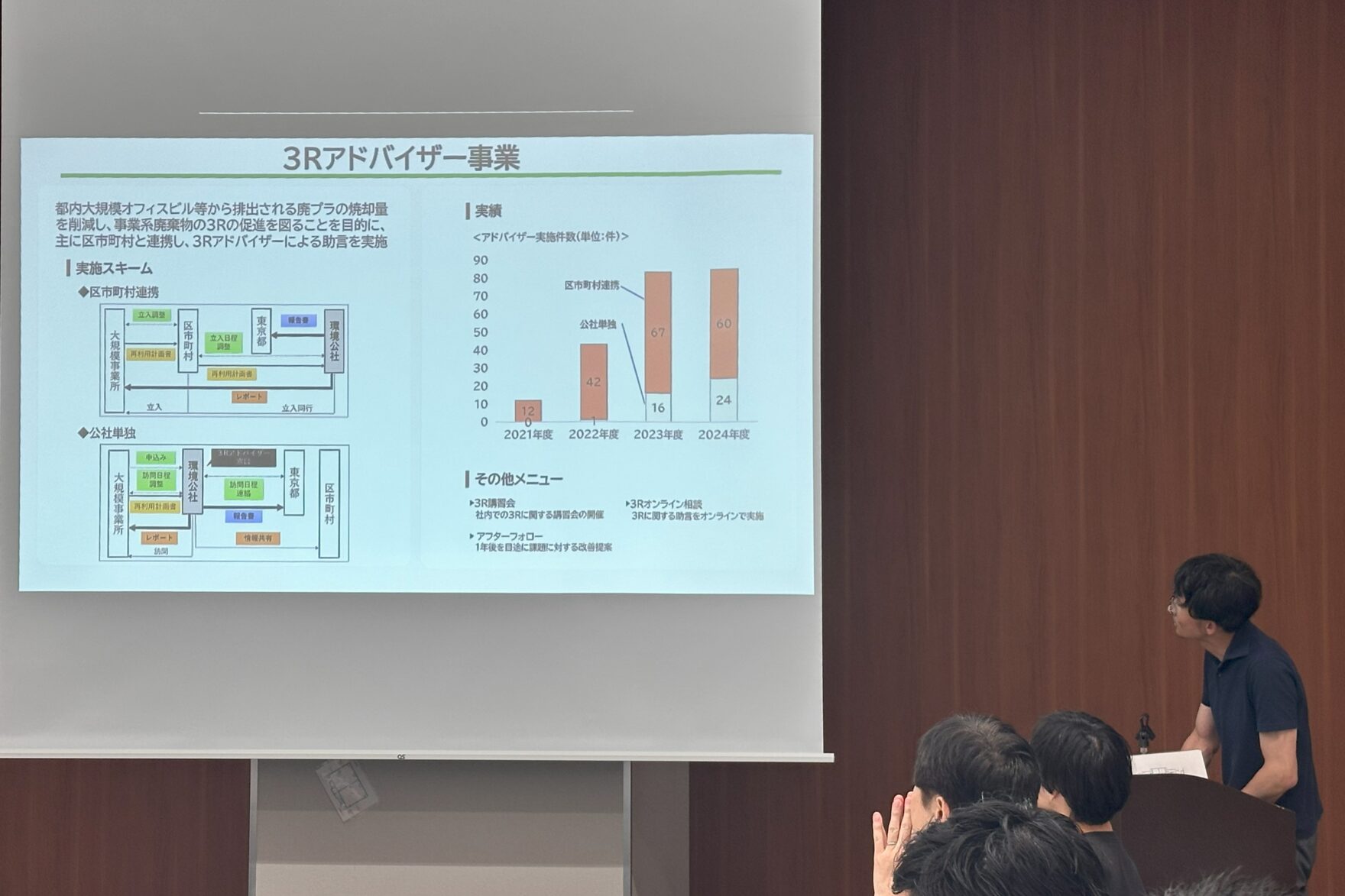

目標の達成に向けた具体的な取組として、主に「3Rアドバイザー事業」や「サーキュラービジネスの創出に向けた相談・マッチング事業」を紹介しました。3Rアドバイザー事業は、T-CECの専門アドバイザーが事業所を訪問又はオンラインにより、ごみの分別の進め方や他社の先進事例を踏まえたアドバイスを行うサービスで、様々な3Rに関する質問や悩み事などに対応します。

また、相談・マッチング事業は、使い捨てプラスチックや食品ロス削減に向けた助言、サーキュラービジネスに取り組む事業者間のマッチングをワンストップでサポートするものです。こうした取組により、東京都では、資源循環に関する事業者の優れた取組や創意工夫を業界全体に広げ、新ビジネスの創出等によりサーキュラーエコノミーへの移行を加速させるとしています。

廃棄物削減に向けた百貨店のバックヤードでの分別精度改善への工夫(株式会社大丸松坂屋百貨店)

株式会社大丸松坂屋百貨店の池本氏は、「混ぜればごみ、正しく分ければ資源」を掲げ、百貨店館内での廃棄物削減を目指す取り組みを紹介しました。同社は「大丸」と「松坂屋」の屋号で全国に15店舗を展開しています。最終処分量の中・長期目標を掲げており、2030年に40%削減(対2023年度比)、2040年にはゼロを目指しています。

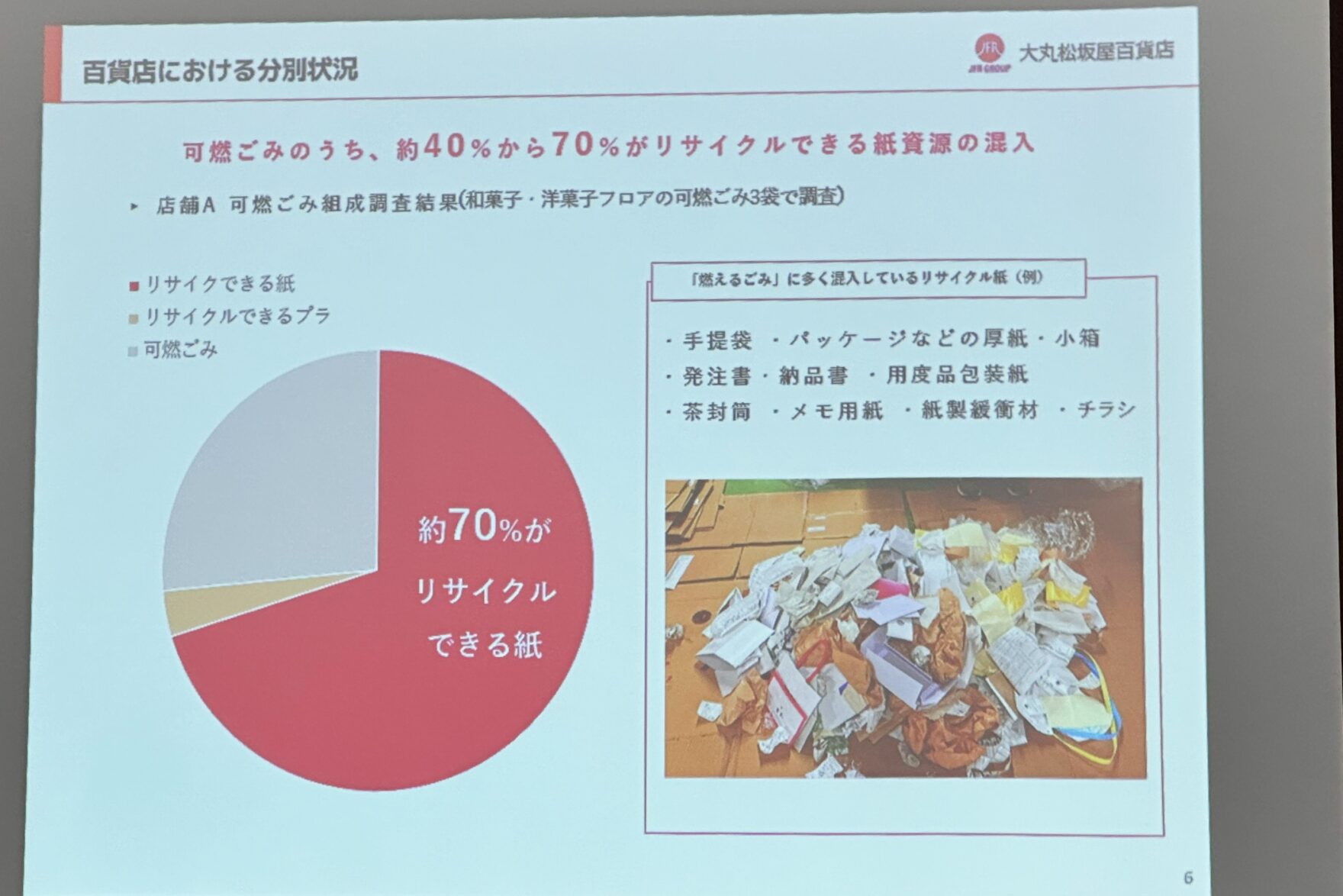

百貨店館内での廃棄物の分別が難しい理由に、①事業系廃棄物は家庭系廃棄物の分別ルールと異なること、②生活圏の異なる従業員が勤務していること(=市区町村でルールが異なる)、③従業員の定期的な入れ替わりが多いことなどを挙げました。館内で発生した可燃ごみの分別状況を調査すると調査した可燃ごみのうち40~70%は本来リサイクルされるべき紙が混入していたとのこと。

分別精度の向上に向けて、取引先 販売員向け入店前Eラーニングでの資源分別の研修や売場ごとの資源分別説明会、ピクトグラムなどを用いた分かりやすい分別表示の設置などに取り組んでいます。また、資源循環の取り組み事例として、納品時に発生する衣類保護用ビニールをマテリアルリサイクルするPOOL PROJECT TOKYO(レコテック株式会社がサプライチェーン構築)や館内の飲食店や総菜店から発生する使用済み食用油を持続可能な航空燃料(SAF)の国内製造原料として供給するFry to Fly Project(日揮ホールディングス株式会社が主導)にも注力しています。

今後の課題は、館内で勤務する3,000人から5,000人規模の従業員の分別ルールの理解促進のための効果的なコミュニケーション方法を模索して、分別精度を改善することです。

サーキュラーシティを掲げる丸の内の実践例(三菱地所)

三菱地所の依田氏は、同社グループが廃棄物に関するKPIを設定し、再利用率の向上や排出量の削減に取り組んでいることを紹介しました。丸の内エリアでは、「サーキュラーシティ丸の内」を掲げ、食品ロス削減の「MARUNOUCHI TO GO プロジェクト」や、ペットボトルの「Bottle to Bottle リサイクルサーキュレーション」、飲食店の廃食用油を持続可能な航空燃料のSAF等への再利用、さらにはビル内に液肥型コンポストを設置し、液肥を活用したクラフトビール製造など、地域と連携した多様な施策を展開しています。

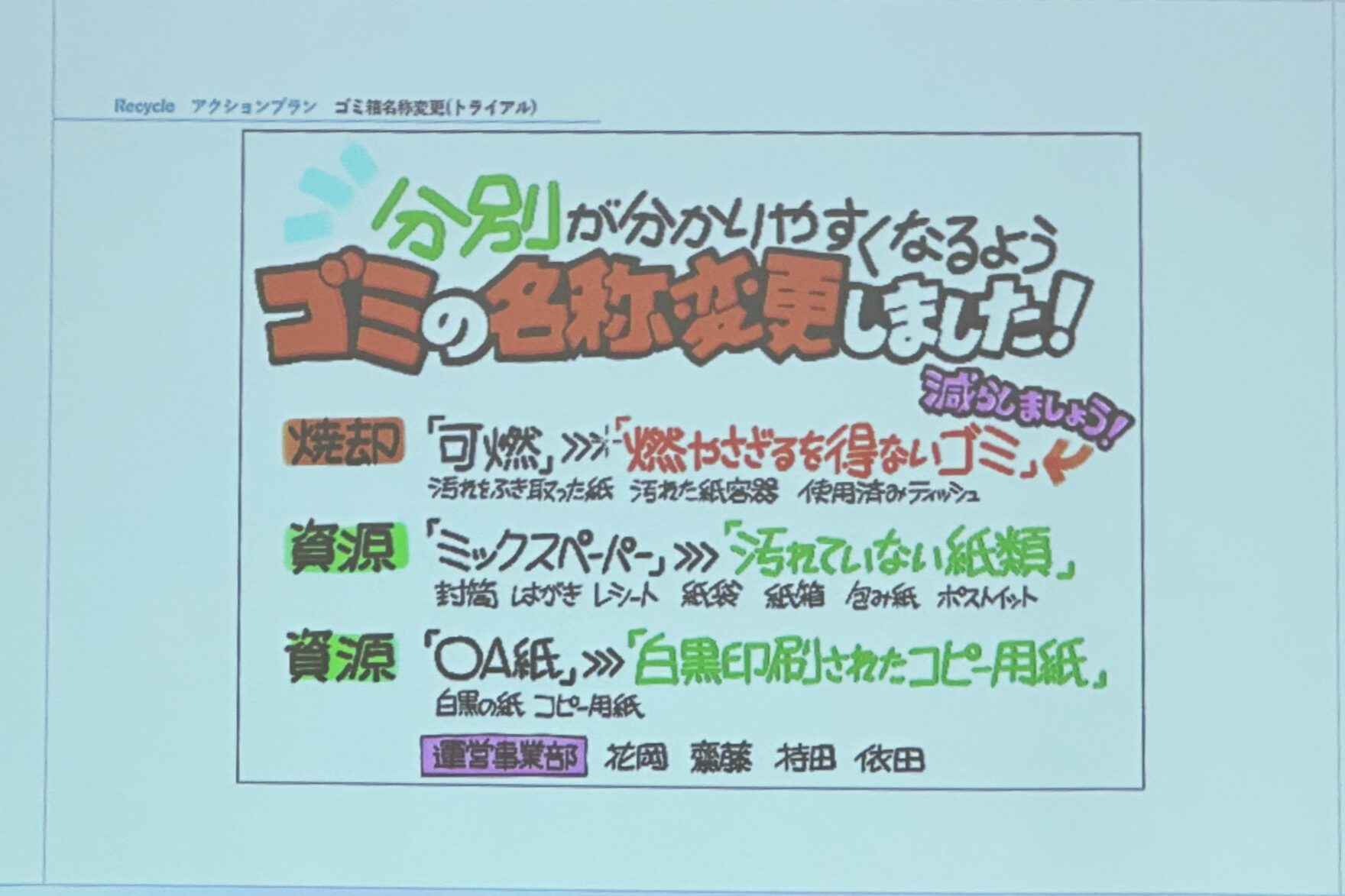

また、三菱地所本社オフィス内では「15分別」の導入に加え、「燃やさざるを得ない可燃ごみ」「汚れていない紙類」といった分かりやすい表示に工夫を加え、従業員の理解促進を図っています。eラーニングを活用した教育プログラムも整備し、目標達成に向けた実効的な取り組みを進めています。

無印良品が目指す何度も循環する商品のかたち(良品計画)

良品計画の永戸氏は、無印良品の創業時から掲げてきた「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」という3つの理念が、現在の循環型ビジネスの基礎となっていると説明しました。「当初は、ごみ削減というよりも、無駄を省いてより良い商品を手ごろな価格で提供することを目指していましたが、今では商品がお客様の手に渡った後の責任も意識するようになっています」と語ります。

同社では、リデュース・リユース・リサイクル・リペア・リフューズの「5R」の考え方に基づき、様々な資源循環の取り組みを展開しています。たとえば、家具のレンタルサービスを実施しており、短期的な利用ニーズに対応することで廃棄を減らし、必要なときに必要なものだけを使う新しいライフスタイルの提案につなげています。

また、不要になった衣料品を全国の店舗で回収し、洗いなおしたり、染めなおして再販売する「ReMUJI(衣服リユース)」は近年注力しているプロジェクトです。既存の商品に新たな価値を与えながら、資源の無駄を防ぐアップサイクルの好例として注目されています。このほか、プラスチック収納ケースや化粧水ボトルの回収、訳あり品を販売する「もったいない市」の開催など、多面的な取り組みが進められています。

2024年度には、衣料品約100トン、プラスチック収納ケース約112トン、化粧水ボトル約5,000キログラムを回収し、参加者数は16万人を超えました。本年度はさらに拡大しているといいます。

循環型社会の拠点としての商業施設の可能性

本イベントでは、商業施設における資源循環の難しさと、各社による創意工夫が明らかになりました。人の出入りが多く、テナントや従業員も多様な商業空間では、分別の徹底は決して容易ではありません。しかし、ハード面とソフト面の両方から地道な取り組みを積み重ねることで、着実な前進が見られます。

注目すべきは、こうした取り組みが単なる環境対策にとどまらず、循環型のビジネスモデルとして新たな価値を生み出している点です。今後、商業施設やオフィスビルが都市の資源循環を支える拠点として機能していくことで、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を両立する動きが、さらに加速していくことが期待されます。