ドイツ・フライブルグレポート第三弾のテーマは、「緑のごみ」。植栽や庭木を手入れをすると、終わったあとに大量に草木のごみが出ます。日本では、これらは燃えるごみに入れてしまうケースがほとんどですが、フライブルグでは市民の協力で分別回収を行い、バイオガス工場によってエネルギー化し、地域の資源循環を行っていました。

大量に発生する「緑のごみ」

緑のごみは、庭や公園から出る草・枝・葉などの植物由来の廃棄物のことです。至るところに緑があるフライブルグでは、個人宅や公共施設の植栽の手入れによるごみも大量に発生します。

フライブルクでは、リサイクルおよびエネルギー資源としての有効活用を前提に、1990年代から分別収集を実施しています。市内に13カ所の集積所(収集ポイント)があり、年間収集量は2015年の統計で10,516トン(家庭、商業、自治体清掃等を含む)。1人当たりのグリーンごみ量は48kg/年です。州平均の85kg/年より少ないのですが、その理由は、後ほど説明するバイオごみ用コンテナにグリーンごみの一部が投入され資源化されるため、これが統計に現れないためです。(参考:Waste Management in Freiburg)

集められた緑のごみは粉砕後、ふるい分けされ、大きさによって、堆肥、エネルギーリサイクル(燃料)に分類されます。

ひっきりなしに人が訪れる集積所

緑のごみは、市民または業者が集積所に直接持ち込みます。集積所には大きなグリーンのコンテナがいくつも置かれており、利用者は各自いろんな方法で緑のごみを持ち込んでいます。

よく見かけるのは、写真のような乗用車にとりつけるトレーラーです。

緑のごみは分量が多いので、トレーラーが便利です。日本ではこういったトレーラーは見かけませんが、ヨーロッパでは家具などの大型荷物を運ぶのに一般的に使われていて、レンタルサービスもあります。

また、自転車で来る人もいました。少量ならこれが一番エコな方法でしょう。

「日本ではどう処理しているの?」

トレーラーつきのヴァンでごみを持ち込んだファミリーに、どれぐらいの頻度でここに来るのかを聞いてみました。

持ち込むのは自宅の庭を手入れした際に出たごみで、今年はこれが初めてとのことですが、シーズンになると1ヶ月に1回は来ているとのこと。取材したのは5月なので、まさにこれからシーズンに入るところでした。

「日本では緑のごみはどうしているの?」と逆に聞かれ、一瞬言葉に詰まってしまいました。日本の場合、植物の種類や大きさや自治体のルールによって処分方法が異なりますが、一般的には、可燃ごみや粗大ごみとして燃やされてしまうようです。筆者の場合でも燃えるごみの日に出しています。

「おそらく、燃やすのがほとんどです」と答えたのですが、改めてそう聞かれて、これだけ大量に出るごみを単に燃やしてしまうのはもったいないと感じました。というのは、フライブルグではこれをエネルギー化し、地域で資源循環しているからです。

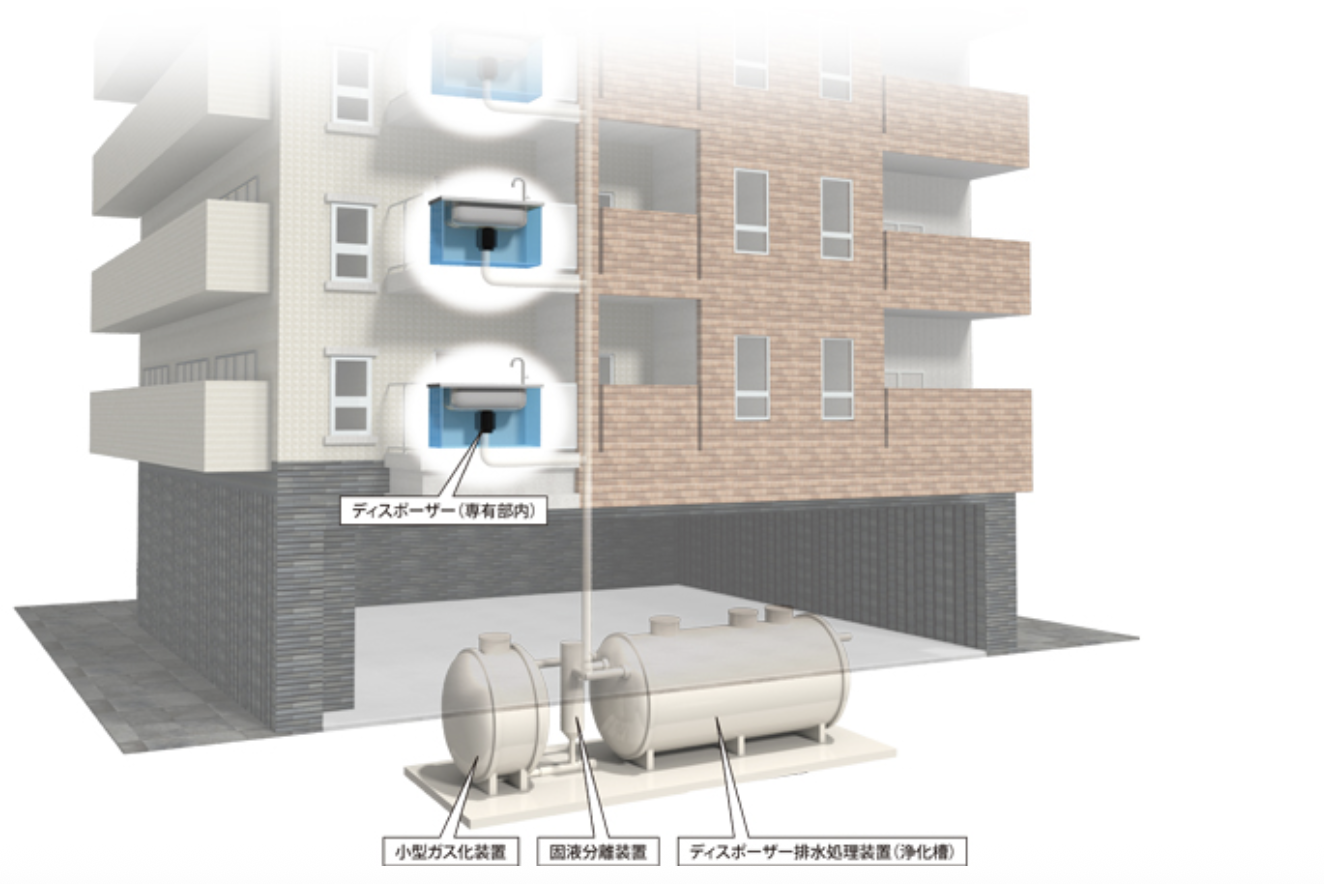

有機ごみと一緒にバイオガス工場で資源化

フライブルグでは、緑のごみと一般の有機ごみを合わせて地域のバイオガス工場(廃棄物処理大手REMONDISのグループ会社)に送られ、エネルギー・肥料・堆肥の3系統を生み出すバイオ廃棄物の資源化(循環モデル)が行われています。

この工場での処理対象人口は、フライブルク市とその周辺合わせて約46万人で、2017年の処理量は約36,800トン。生産されるエネルギーは、電力が6,500,000 kWh、ガスが12,000,000 kWh(=電力換算 約12.3百万kWh)で、副産物として年間固形堆肥9,100トン、液体堆肥9,700トンが生産されています。工場は毎日稼働しており、13名のスタッフ(フルタイムとアルバイト)で回しているとのこと。

グリーンシティと資源利用は表裏一体

当レポート第一弾でお伝えした通り、フライブルグはグリーンシティとしてブランドを確立しており、緑の豊かな環境は市民のQOLを上げていることは間違いありません。そのぶん、一般家庭だけでなく、街路樹や緑地帯などの管理のため自治体が出す緑のごみは、地域全体ではかなりの量になります。

これらの廃棄物を、市民の持ち込みによる分別のもと、バイオガス発電によって効率的に資源化を行っている様子を今回見ることができました。

もしこの緑のごみがそのまま焼却されたとしたら、大量のCO2が排出され、グリーンシティの意味がなくなってしまうでしょう。

植栽ごみもまた、地域の大事な資源。しかしそれを資源化する仕組みが整わないと資源にはなりません。グリーンシティは単に緑が多いということではなく、その「裏の処理」を行う仕組みがあってこそ。「緑化」と「資源化」は表裏一体なのです。

CE.Tでは企業や自治体のサーキュラーエコノミーについて取材をしていますが、まだまだ「知られていないけど大量にある廃棄物」がたくさんあると日々感じています。この「緑のごみ」も日本においては知られざる大量廃棄物なのかもしれません。

第2弾でお伝えしたような、地域のエネルギー自治はハードルが高いですが、緑のごみの資源化に関しては、特にバイオガス施設を持つ自治体であれば十分に可能なのではないでしょうか。