サーキュラーエコノミーの視点から日本各地でさまざまな取り組みが進む中、「デザイン都市」として国際的にも認められた北海道・旭川市で、初めての試みが行われました。2025年5月4日から6日まで開催された「キヅクきずくり展」。旭川家具や木工製品の制作過程で生まれる端材や廃材を主に、デザインとアートの力で新たな命を吹き込むアップサイクル展示会です。

旭川が長年培ってきた「ものづくり」と「デザイン」の力を、持続可能な社会構築へとつなげる試みが、多くの市民の注目を集めました。

デザイン都市・旭川という土壌

旭川市は2019年、ユネスコ創造都市ネットワークに「デザイン都市」として加盟。

市内には100年以上の歴史を持つ木工産業が根付き、「旭川家具」として国内外に知られるブランドを築いてきました。その一方で、家具製造の過程で発生する端材や木くず、素材の廃棄といった課題も抱えています。

「キヅクきずくり展」は、こうした地域の課題を、創造的に捉え直す企画展です。

旭川が長年大切にしてきた、ものづくりの技術やデザイン意識を、環境にもやさしい“循環型の社会づくり”にどう生かせるかを、来場者にわかりやすく示しました。

ストーリーもアップサイクルの重要な要素

展示会の主役は、いずれも廃棄されるはずだった素材です。

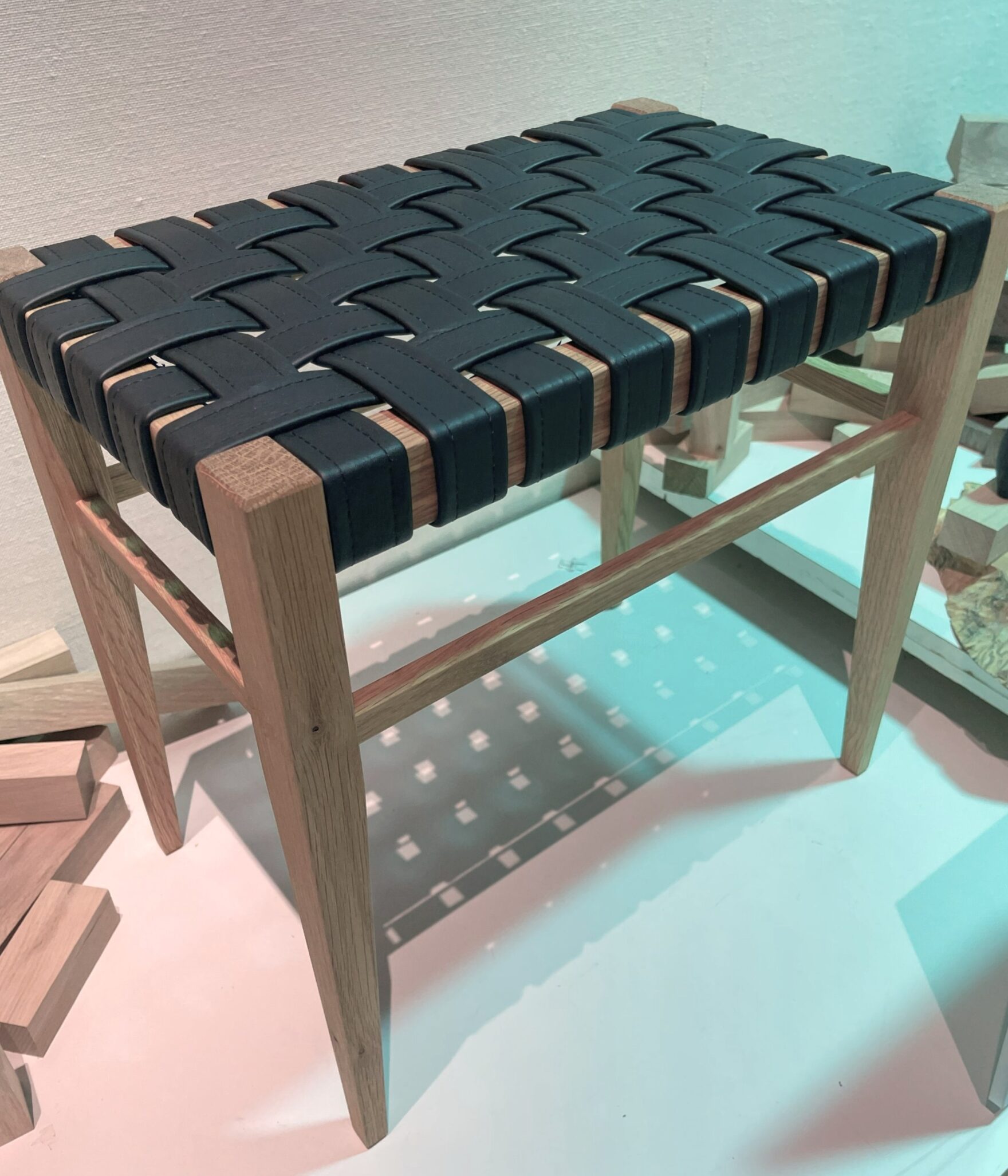

旭川家具の端材を使ったインテリアや積み木、アクセサリーなど実用性と創造性、さらに芸術性を併せ持つ作品が並べられました。

旭川市のような地域では、地場産業や自然資源が豊富である一方、それらをどう持続可能に活用していくかが課題となります。廃材や端材は「問題」として処理されがちですが、それを創造性のフィルターを通して「資源」に変える視点が、今後の地域活性において重要な鍵を握っていると考えます。

今回のような企画展は、素材の背景にあるストーリーを丁寧に伝えることができ、作品や製品の本質的な価値に気づかせてくれます。これは、アップサイクルにおいて欠かすことのできない視点です。ものづくりの背景を知ることで、私たちの「モノ」への意識も変化し、使い捨てではなく、愛着を持って「長く使う」ことの大切さが見直されていくのではないでしょうか。

トークイベント「資源活用とデザイン」

展示に加え、5月5日には「資源活用とデザイン」をテーマにしたトークイベントも開かれました。

登壇したのは次の4人。

地域産材を使った木育玩具の企画などを行う北海道教育大学旭川校准教授の馬場拓也氏

大阪の繊維専門商社で土に還るポリエステルを研究・開発した株式会社 V&A Japan会長の宮本淳氏

旭川市のクラフトメーカー、株式会社MOKKOUのマスタークラフトマン佐藤誠氏とアートディレクター兼グラフィックデザイナーのゲンママコト氏。

「資源と向き合った新しいものづくり」や「アップサイクルにおけるデザインとは」などについて、それぞれの立場から想いや考えを語りました。

中でも登壇者共通の課題として話題になったのが、「アップサイクルの社会的価値と価格」について。

馬場氏から「アップサイクルは社会的価値のある取り組みである一方、金銭的価値が連動していない印象がある」との投げかけに対し、宮本氏は「生地は2000点試作して、採用するのは良くて50点」、佐藤氏は「出口戦略が難しく、売り先をどのようにして確保するかが事業継続のカギになってくる」と語り、リアルな声が登壇者たちから相次ぎました。

旭川 ものづくりのその先へ

家具や木工のまちとして100年以上の歴史がある旭川という地域の特性上、展示では木材の端材を活用したアップサイクル作品が中心でした。

トークイベントに登壇した北海道教育大学旭川校の馬場拓也准教授も、「全国の家具産地で端材のアップサイクルがどれほど行われているかは正確に把握していないが、旭川は盛んな地域に入るのではないか」と述べており、地域におけるアップサイクルの広がりと可能性を示唆していました。

馬場准教授はまた、旭川のアップサイクル製品について「丁寧に作られている印象がある」と評価。

素材を大切にし、手間を惜しまない姿勢は、地域に根づいた“ものづくりの文化”そのものが、アップサイクルという形で息づいている証なのかもしれません。

地域資源 × 創造性 = サーキュラーな未来

この企画を手がけたのは、旭川市地域おこし協力隊の上田カオルさんと、地域の文化芸術に携わる横井昂也さん。上田さんは「これまでは捨てるのが当たり前だったものが、発想の転換や視点を変えることで、魅力的なものに生まれかわる可能性を感じてほしい」と語っていました。

「キヅクきずくり展」は、廃材再利用の展示だけではなく、「気づく」「築く」という二重の意味を持つタイトルが象徴するように、新たな視点を得るための「場」として機能していました。素材に込められた想いと技術、それを支える地域の文化を再発見するきっかけとして、訪れた人々の意識に静かに変化を与えていたように感じます。